विचार / लेख

देश फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट बनाम केन्द्र सरकार की ऊहापोह को दिलचस्पी के साथ देखता हुआ भौंचक भी है। यह मुद्दा आम आदमी की समझ, पहुंच या बहस के इलाके का नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तथा राज्यों के हाई कोर्ट फिलवक्त जूझ रहे हैं कि उनके यहां स्वीकृत संख्या मेंं जज नहीं हैं तो न्याय कैसे करें। सरकारी तेवर मेंं इतनी हेकड़बाजी है कि वह जजों की नियुक्ति को लेकर अपना दखल तो चाहती ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह मामला उनके इलाके का है और सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहिए।

एक पुराना किस्सा है। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। दोनों में पटती नहीं थी। तो सोने जाने के पहले गुरुजी ने दोनों को अलग अलग कर कहा कि तुम लोग मेरा एक एक पैर दबाओ और मैं सोता हूं। इसमें एक दूसरे से लडऩे की जरूरत नहीं है। गुरुजी खर्राटे लेने लगे। नींद में अचानक उनका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ गया। जिस शिष्य के हिस्से का पैर नीचे दबा था, उसने गुरुजी के आक्रमणकारी पैर पर लाठियां दे मारीं। बुरी तरह चोटिल होकर गुरुजी उठे। तब उन्हें मालूम हुआ कि माजरा क्या है। दोनों को अलग अलग रहने की हिदायत देकर कितनी बड़ी भूल हो गई! हर हालत में गुरुजी को हिदायत देने के बाद सोना नहीं था। यही हाल भारतीय संविधान नामक गुरुजी के पिछले 70 बरस से सोए रहने के कारण हुआ है। सवाल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन सा षिष्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट या केन्द्र सरकार?

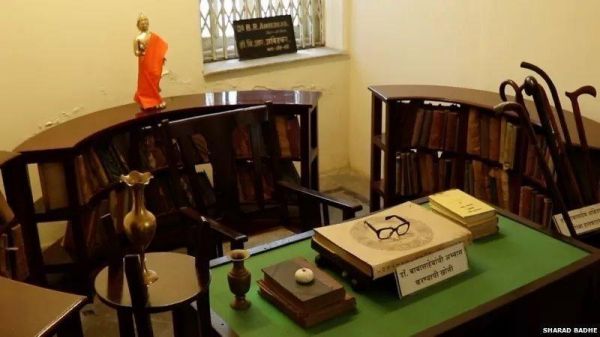

संविधान सभा में इस पर बहस हुई। सबसे बेहतर, तर्क वैज्ञानिक और भविष्यमूलक तकरीर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर की थी। उस पर ही संविधान सभा के सदस्यों की समर्थन की मुहर लगी। अम्बेडकर ने कहा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भारत के चीफ जस्टिस की सहमति से नियुक्त करने का सवाल भी पेचीदा है। उस पर बहुत वस्तुपरक और तटस्थ लेकिन नागरिक हितों को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। यह भी सुझाव है कि जजों की नियुक्ति का समर्थन संसद के दो तिहाई बहुमत से हो। तीसरे यह भी कि उनकी नियुक्ति के लिए राज्यों का समर्थन लिया जाए। तरह तरह की सलाहों के दलदल में अम्बेडकर को वह सर्वमान्य और भविष्यमूलक रास्ता ढंूढऩा पड़ा जो भारत के संविधान का आज हिस्सा है। उन्होंने कहा ग्रेट ब्रिटेन में ऐसे जजों की नियुक्ति सम्राट करता है, अर्थात उसे कार्यपालिका को करना होता है। इसका ठीक उलटा अमेरिका में है। वहां ऐसे जजों की नियुक्ति अमेरिकी सीनेट की सहमति सेे होती है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह के हालात में है, वहां ये दोनों रास्ते हमारे लिए मुफीद नहीं हैं। हमारे जनप्रतिनिधि इन देषों के मुकाबले राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं हैं। ऐसी हालत में केवल कार्यपालिका या संसद या राज्यों की विधानसभाओं पर नियुक्ति का यह अधिकार छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में राजनीतिक दबाव और राजनीतिक प्राथमिकताएं सिर चढक़र बोलेंगी। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। हो सकता है वह रास्ता कठिन या पेचीदा हो। जजों की नियुक्ति के मामले में हम राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका को सभी अधिकार नहीं सौंप सकते। उसके लिए विधायिका के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी है जो न्याय के इलाके का विषेषज्ञ हो और राष्ट्रपति अर्थात केन्द्र सरकार को सही और मुनासिब सलाह दे सके।

अम्बेडकर ने कहा जो लोग नियुक्ति का पूरा दारोमदार चीफ जस्टिस पर सौंपना चाहते हैं। वे समझते होंगे कि चीफ जस्टिस बहुत काबिल होने के साथ साथ निष्पक्ष भी होंगे। मैं भी यही मानता हूं, लेकिन आखिकार चीफ जस्टिस भी एक मनुष्य ही तो हैं। उनमें भी एक साधारण व्यक्ति की तरह पूर्वग्रह, पसंदगी, नापसंदगी और आंकलन करने की ताकत में कोई दोष भी हो सकते हैं। इसलिए नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस सरकार के फैसले पर वीटो कर दें। यह भी ठीक नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला एक अरसे से ढुलमुल विवादग्रस्तता में पनाह पाता कराहता रहा है। नए लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नेहरू भारत के चीफ जस्टिस से टेलीफोन पर बतिया लेते और नियुक्ति हो जाती थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 7 थी। अब बढक़र 25 हो गई है। अब नेहरू भी नहीं हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने पूर्वजों का उत्तराधिकारी संस्करण भी नहीं हैं। पदेन भले हों। अब हर बात के लिए क्यों कहा जाता है कि इस गिरावट के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं।

घिसटता घिसटता यह मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ही हल किया। सुप्रीम कोर्ट के लिए अक्टूबर का महीना संयोगों वाला है। 26 अक्टूबर 1990 को सुभाष षर्मा बनाम भारत संघ के मामले में जजों ने पाया कि कोर्ट का एक पुराना फैसला एस. पी. गुप्ता के मामले में 1981 में दिया गया था। उस पर दुबारा विचार की जरूरत थी क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, मर्यादा और विषेषज्ञता को दरकिनार कर सरकार को साहबे आलम कहता पक्षपात करता है। एस. पी. गुप्ता के मामले में जस्टिस पी. एन. भगवती ने फजल अली, डी. ए. देसाई और वेंकटरमैया की भी तरफ से फतवा दे दिया था कि जजों की नियुक्ति के मामले में भारत के चीफ जस्टिस की वरीयता या प्राथमिकता नहीं है। वह तो केन्द्र सरकार की है। उसे ही सभी संवैधानिक अधिकारियों से सलाह कर जजों का चयन करना है। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत के चीफ जस्टिस की सलाह से चलना या उसे मानना केन्द्र सरकार के लिए बंधनकारक नहीं है। केन्द्र सरकार चाहे तो जजों की नियुक्ति के लिए नाम भी दे सकती है। भले ही संविधान की मंषा हो कि यह षुरुआत भारत के चीफ जस्टिस को करनी है।

फिर यह मामला 1993 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने हल किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीष की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीष से सदैव परामर्ष किया जाएगा। परामर्ष शब्द का तकनीकी अर्थ है केवल सलाह या राय लेना। उसे दरकिनार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह व्याख्या गंवारा नहीं हुई, जो उनके पूर्वज जजों ने तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसकी सलाह प्राथमिक होगी। यह सवाल तब उठेगा जब संबंधित संवैधानिक पदाधिकारियों में मतभेद हो जाए। आपस में सलाह करना बिल्कुल जरूरी है लेकिन किसकी सलाह मानी जाए? इसके लिए कौन विशेषज्ञ हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जिन संभावित जजों से काम लेना है और जो वकील या जज अब तक काम करते आए हैं। उनकी लियाकत और गुणवत्ता तथा न्याय दृष्टि का सही आंकलन तो आखिरकार भारत के चीफ जस्टिस को ही करना होता है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद या अन्य संवैधानिक अधिकारियों को नहीं। इसलिए परामर्श का अर्थ केवल मुंह छू लेना नहीं है। चीफ जस्टिस की राय को अहमियत देनी होगी क्योंकि वे फकत चीफ जस्टिस नहीं हैं। न्यायिक प्रकिया के सबसे वरिष्ठ और उच्चतर विशेषज्ञ हैं। उनका राजनीतिक प्रभावों या दबावों से कुछ लेना-देना नहीं है। इसलिए परामर्श शब्द को सहमति के अर्थ में लिया जाए। अन्यथा जजों की नियुक्ति में वायरस आ सकता है।

अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सरकार की श्रेष्ठता पर टिप्पणियां कर रहे हैं। इन दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों की बौद्धिक क्षमता जजों, वकीलों और कानूनविदों की आड़ में आला दर्जे की नहीं है। धनखड़ यह भी कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विधायिका के फैसलों को बातिल करने का अधिकार नहीं है। यह पूूरे संवैधानिक ढांचे और उसके फलसफा की ही हेठी करता है।

किरण रिजिजू का यह सवाल कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 सदस्यों की पीठ ने पहले ही खारिज कर दिया है। उनका यह कथन भी बेतुुका है कि जज जनता द्वारा चुने नहीं जाते। इसलिए उन्हें जनता के प्रतिनिधियों से कमतर भूमिका देनी चाहिए। यह तो संविधान के ढांचे का एक तरह से अपमान हुआ। हर वह व्यक्ति सबसे बड़ा देषभक्त या जनसेवक नहीं हो सकता, जो केवल चुनाव जीतकर आए।

इसलिए एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा दायर मामले में अक्टूबर 1993 में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की अहमियत को बरकरार रखते हुए भी उसमें प्रजातांत्रिकता का पुट देने की कोशिश की। कोर्ट ने कॉलेजियम नाम के एक नए फेनोमेना या उपग्रह का आविष्कार किया और कहा कि चीफ जस्टिस के बदले सुप्रीम कोर्ट के बाद पांच वरिष्ठ जजों के सामूहिक विवेक को चीफ जस्टिस पढ़ा जाए। फिर उनसे परामर्ष को उनकी सहमति का दर्जा दिया जाए, उससे कमतर कुछ नहीं। यही प्रक्रिया चल रही है।

2014 में सरकार की एक और कोशिश नाकाम हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को खारिज कर दिया। उसमें भी जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता बल्कि बहुमत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के साथ संबद्ध कर सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को कमतर करने की कोशिश की गई थी। मनोनीत नौकरषाहों और अल्प अवधि के लिए चुने गए मंत्रियों को रख देने से भी कौन सी न्यायिक क्रांति हो जाती? उनमें से कई अकादमिक नजरिए से बेहद जहीन भी नहीं कहे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में जब इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल को चुनौती का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। तब संविधान पीठ के 5 में से 4 जज इस कदर आपातकाल के पक्ष में हो गए कि कहा कि आपातकाल में नागरिकों के संवैधानिक अधिकार सरकार द्वारा छीने जा सकते हैं। उनमें एक जज यशवंत चंद्रचूड भी थे जिनके पुत्र धनंजय चंद्रचूड़ अभी भारत के चीफ जस्टिस हैं। अपने पिता द्वारा निर्धारित संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करते मौजूदा चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने पुट्टास्वामी के नए मामले में नौ जजों की बेंच की ओर से निजता और नागरिक आजादी के संवैधानिक अधिकारों को फिर से बहाल किया है। उन पिछले चार जजों ने आपातकाल हटने के बाद बारी-बारी से कहीं न कहीं एक तरह से माफीनामा देते हुए कहा था कि वे आपातकाल के वक्त डर गए थे। एस. पी. गुप्ता के मामले में बहुमत ने फिर सरकार के पक्ष में फैसला किया। तब फिर 1981 में इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थीं। 2015 का फैसला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम को ध्वस्त करता हुआ जब हुआ, तब तो मोदी सरकार थी। जब तक 11 सदस्यीय बेंच नहीं बन जाए। तब तक सुप्रीम कोर्ट के 1993 और 2015 के फैसलों के खिलाफ कानून मंत्री के उलाहने और उपराष्ट्रपति के आलिम फाजिल बनने के पोज से क्या कुछ होने वाला है।

पिटना तो जनता को है। कॉलेजियम प्रणाली के जरिए जजों के बाल बच्चे तो फलफूल रहे हैं। सबसे बुरी हालत हाई कोर्ट में है। वहीं प्रैक्टिस करते करते वे भाई बहन, बेटे बेटी और अन्य निकट रिश्तेदार जज बना दिए जाते हैं जिनके सबसे निकट के रिश्तेदार उसी हाई कोर्ट में जज होते हैं। अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव करने में दखल देते हैं। चाहे कॉलेजियम हो या मंत्रिपरिषद हो। यदि जज और मंत्री के चरित्र में खोट आ जाए तो भोगना तो जनता को है। यह बात भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ठोक बजाकर कही थी।

.jpg)

.jpg)

.jpg)