विचार / लेख

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

आज का दिन महादेवी और मुक्तिबोध दोनों के नाम है। इन दोनों से हम सबको बहुत कुछ सीखना बाकी है। खासकर धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों को इनसे बहुत सीखना है। हममें से अधिकांश लोग इनके पाठ को भूल गए हैं।

इन दिनों हिन्दी साहित्य में निजी बैठकें ज्यादा हो रही हैं। खानपान की संस्कृति बढ़ गई है। दिल्ली में आम रिवाज है कि जब कोई लेखक कहता है कि बैठते हैं तो इसका अर्थ है तिकड़म विमर्श करते हैं। तिकड़मबाजी ने सभी लेखकीय दायित्वों से मुक्त कर दिया है। पहले लेखक बैठते थे संवाद के लिए। विचार-विमर्श के लिए। इन दिनों बैठते हैं तिकड़मबाजी के लिए। गोटियाँ फिट करने के लिए।

आम धारणा के विपरीत इस नई धारणा में एक अन्य पक्ष भी है जिसकी ओर कभी मुक्तिबोध ने 1957 में ध्यान खींचा था। मुक्तिबोध ने लिखा- ‘बूढ़ों की लड़ाई बहुत मनोरंजक होती है। दिल्ली की साहित्यिक मंडली में इन लोगों का क्या कहना! मुश्किल यह है कि दोनों एक-दूसरे की इतनी जानकारी रखते हैं कि जब गालियाँ देने पर उतर आते हैं तब इस बात का ख्याल भूल जाते हैं कि मैं मैथिलीशरण गुप्त हूँ मुझे इतना नीचा नहीं उतरना चाहिए! दूसरा बूढ़ा उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके नाम की व्याख्या इस प्रकार करता है-‘ मैं-थैली-शरण-गुप्त’। ‘यह दृश्य आप आज के दौर में भी आसानी से सहज ही देख सकते हैं। किसी भी बड़े लेखक के साथ बैठ जाइए और फिर आनंद लीजिए कि लेखक कितना कमीना,घटिया और जुगाड़ू हो गया है।

दिल्ली में आजकल हिंदी लेखकों की जो दशा है उस पर मुक्तिबोध की 60 साल पहले की गई टिप्पणी एकदम सटीक बैठती है , उन्होंने लिखा, ‘आज दिल्ली में बूढ़े पके बाल साहित्यिकों का जमघट हो गया। उनको स्वर्गवास नहीं दिल्लीवास हुआ। अर्थात् उनकी प्रतिभा की मृत्यु हो गयी और उन्होंने लिखना-पढऩा छोड़ दिया। अब वे प्रतिष्ठा और सम्मान के स्वर्ग में हैं,और उस स्वर्ग में वे अधिक से अधिक आदर-श्रद्धा और पद के लिए राजनीति करते हैं, सूत्र हिलाते हैं,किन्तु सूत्रधार होने से पहले वस्तुत: वे विदूषक हो जाते हैं।’ वहीं दूसरी ओर हिन्दी के अधिकांश प्रोफेसरों ने मोदीवाद,आत्म-श्रेयवाद और प्रतिष्ठावाद के नाम पर सारे नियम तोड़ दिए हैं और साहित्यिक भ्रष्टाचार फैलाया है। वे अपने सुख की आराधना को साहित्य का महाधर्म मानते हैं। लेकिन यह तो साहित्यिक भ्रष्टाचार है। इस दौर में धुन का पक्का, कल्पनाशील और ईमानदार होना जरूरी है, इनके बिना आप कुछ भी नया रच नहीं सकते और नहीं नया सोच सकते हैं। यह दौर मनुष्य को उसकी धुन से वंचित करके बोरा बनाने में लगा है।

हिन्दीवाले की मनोदशा पर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में सही लिखा था-

‘सब मत्त लालसा घूँट पिय’

आज हिंदी का शिक्षक-प्रोफेसर साम्प्रदायिक भीड़ और जुलूस का सहज हिस्सा बन गया है, इसके कारण उसके अकादमिक व्यक्तित्व का संहार हुआ है। इन लोगों ने संघी जुलूस को महान बनाया है। अपने कैंपस और परिकर वर्ग में आरएसएस-मोदी की महानता का डंका बजाया है।

महादेवी वर्मा और मुक्तिबोध पर लिखते समय हमेशा यह संकट रहता है कहां से लिखूँ। उनके विभिन्न किस्म के विचार उद्वेलित करते हैं। इधर फेसबुक-ब्लॉगिंग-मोबाइल आदि ने हम सबके संप्रेषण का मूलाधार बदल दिया है। नए दौर की समस्याएं अनेक मायनों में नई हैं। मसलन, लेखन को ही लें, हम इन दिनों इतना लिख रहे हैं, इतना पहले कभी नहीं लिखते थे। हर व्यक्ति के लेखन की क्षमता में, भाषायी कम्युनिकेशन में कई गुना इजाफा हुआ है। इस तरह का लेखन या कम्युनिकेशन पहले कभी नहीं देखा गया। मोबाइल से लेकर फेसबुक तक भाषा का इतना व्यापक और बड़ी मात्रा में प्रयोग मनुष्य ने पहले कभी नहीं किया।

सवाल उठता है इतनी बड़ी मात्रा में भाषायी कम्युनिकेशन अंतत: हमें अलगाव में क्यों रखे हुए है? ऐसी भाषा क्यों लिख रहे हैं जिसमें प्राण नहीं होते? संवेदनात्मकता नहीं होती? कहा गया था हम संप्रेषण करेंगे तो संवेदनशीलता बढ़ेगी, लेकिन यथार्थ में उलटा नजर आ रहा है। दावा था संवेदनशीलता के आधिक्य का लेकिन घटित एकदम उलटा हो रहा है।

संभवत: महादेवी वर्मा पहली हिन्दी लेखिका हैं जिन्होंने पूंजीवादी समाज में सबसे पहले इस आने वाले संकट को पहचाना था और रेखांकित किया कि हमारी त्रासदी का कारण है संवेदनशीलता का अभाव और भाषा से संवेदनशीलता का गायब हो जाना।

हम ऐसी भाषा बोल, लिख, सुन रहे हैं जिसमें शब्द हैं,लेकिन प्राण नहीं हैं, संवेदनाएं नहीं हैं। हमने भाषा के सवालों पर विचार करते समय तेरी भाषा, मेरी भाषा, हिन्दी भाषा, राष्ट्रीय भाषा, जातीय भाषा आदि पर विचार किया लेकिन भाषा के दार्शनिक और संवेदनात्मक आधार से जुड़े सवालों को तिलांजलि दे दी। भाषा को प्रयोजनमूलक बना दिया।हिन्दी को प्रयोजनमूलक हिन्दी बना दिया। इससे भाषा के प्रति हमारे गंभीर सरोकारों और विमर्श का अंत हो गया। महादेवी ने लिखा है भाषा सीखना और भाषा जीना एक-दूसरे से भिन्न हैं तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण योग्य है, परन्तु अपनी समग्र बौद्धिक और रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है।ं

आजकल जो राजनीतिक आंदोलन और रैलियां होती हैं वे आम जनता या संघर्ष में शामिल जनता के मन में कैथारसिस या विरेचन या कुर्बानी की भावना पैदा नहीं करतीं, इसके उलटे आम जनता में लालच और मोह पैदा करती हैं। राजनीतिकदलों की समूची प्रचारनीति इस बात पर टिकी है कि येन-केन प्रकारेण आम लोगों को अपने साथ लाया जाय,वे जनता की राजनीतिक शिक्षा नहीं करते, वे उसमें त्याग की भावना पैदा नहीं करते, वे प्रचार के जरिए उसमें उन्माद की भावना पैदा करके उसके विवेक को कुंद बनाते या विवेक का अपहरण कर लेते हैं। त्याग की भावना पैदा किए किए बिना किसानों और नौजवानों में किसी भी किस्म के उल्लास की भावना पैदा नहीं की जा सकती।

हमें गंभीरता के साथ इस सवाल पर सोचना चाहिए कि जब किसानों की समस्या पर चौतरफा बातें हो रही हों और जुलूस आदि निकल रहे हों, टीवी पर असंख्य ट़ॉक शो हो रहे हों ऐसे में किसानों में आत्महत्या का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा , कहीं हमारी संघर्ष की राजनीति में ही कोई बड़ा दोष तो नहीं आ गया?

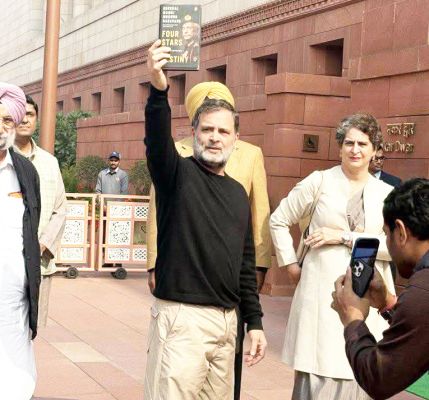

राजनीति जब अर्थवाद और अवसरवाद के पैमानों से चलने लगती है तो आम जनता में लालच-लोभ और निराशा पैदा करती है, निहित स्वार्थी भावबोध पैदा करती है। किसान, भूमि अधिग्रहण बिल आदि मसलों पर मोदी से लेकर राहुल तक,वामदलों से लेकर केजरीवाल तक यह फिनोमिना फैला हुआ है। ये सभी मोर्चे ‘देने’ की बजाय ‘पाने’ की भावना से प्रचार कर रहे हैं।

लोकतंत्र में पाने की भावना से लड़ी गयी लड़ाईयां हमेशा हताशा में रुपान्तरित होती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में अधिकांश लड़ाईयों में आम जनता हारती है क्योंकि सामाजिक-राजनीतिक शक्ति संतुलन उसके पक्ष में न होकर जनविरोधी ताकतों के पक्ष में है।

कहने का अर्थ यह है कि हमें हताशा, निराशा और आत्महत्या से समाज को बचाना है तो हमें राजनीति को अर्थवाद,अवसरवाद और कारपोरेटवाद से बचाना चाहिए। जंगजू संगठनों की मुश्किल यह है कि वे कारपोरेट घरानों से लडऩा जाहते हैं लेकिन अर्थवाद और अवसरवाद के उपकरणों और रणनीतियों के जरिए। कारपोरेट घरानों को इन उपकरणों के जरिए परास्त नहीं किया जा सकता। बल्कि ये दोनों रणनीतियां तो कारपोरेट नीतियों का अंग हैं।

हमें समग्रता में अर्थवाद, अवसरवाद और कारपोरेटवाद के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनानी चाहिए। इसके अलावा उन्मादी प्रचारशैली से बचना चाहिए। उन्मादी प्रचारशैली अंतत: विवेक की हत्या करती है। इससे नागरिक विवेक नष्ट होता है और पशु विवेक में इजाफा होता है। उन्मादी प्रचार जितना तेज हो रहा है अविवेक का तांडव उतना ही बढ़ता जा रहा है।