विचार / लेख

-ईश्वर सिंह दोस्त

“किसी भी प्रकार की संगठित राजनीति को मैं कभी यह पूरा अधिकार नहीं दे सकता कि वह रचना की जाँच करे या उस पर निर्णय दे। और निर्णय देगी तो उस निर्णय को मैं पक्षपात का निर्णय मानूँगा, भले ही वह संयोगवश सही निर्णय हो। इस बात की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं कि जिन कविताओं में किसी राजनीतिक दल ने राजनीति का इस्तेमाल नहीं देखा है उन्हीं में आदमी के लिए न्याय के पक्ष की सबसे ज़्यादा राजनीति हो।”

--रघुवीर सहाय (‘कविता क्या बचाती है’ लेख में) ।।

पिछले दिनों फेसबुक में आना कम हुआ। इसी बीच फेसबुक पर विनयशील की विनोद कुमार शुक्ल पर एक पोस्ट की तरफ ध्यान गया। इसे और इस पर की गई कुछ गैर-जिम्मेदार व दंभी टिप्पणियों को पढ़कर गहरा दुःख हुआ।

इस पोस्ट की सबसे आत्म-दीप्त पंक्ति यह है कि “एक तो साहित्य मेरा विषय नहीं रहा है, दूसरे लेखक का मूल्यांकन मेरा कार्य नहीं, न मुझे इसकी समझ है.”

पूछने का मन करता है कि अगर ‘साहित्य आपका विषय नहीं रहा है’ तो आप में यह आत्मविश्वास कहाँ से आ गया कि एक लेखक के समृद्ध संसार में गए बगैर कहासुनी के आधार पर सोशल मीडिया के चौराहे पर उस पर फ़ैसला करने बैठ जाए?

अगर साहित्य या लेखक के मूल्यांकन की आपकी समझ नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पर एक नासमझ बहस क्यों चलाना चाहते हैं?

अपनी स्वीकारोक्ति को आप ऐसी बातें बोलने के लाइसेंस के रूप में क्यों ले रहे हैं, जिसका आपके ही अनुसार आपको इख़्तियार नहीं होना चाहिए?

पहली ही पंक्ति में यह भंगिमा ली गई है कि इरादा मानो संवाद का हो- “साहित्य जगत, पाठक वर्ग, प्रबुद्धजन सहयोग करें”

काश कि इरादा संवाद का होता! तब इस पोस्ट की मान्यताओं पर सवाल उठाने वाली रितेश मिश्रा, सुभाष मिश्रा, गौरव गुलमोहर, पलाश किशन आदि की टिप्पणियों का जवाब भी मिलता। कुछ बहस होती। तब इस पोस्ट के बाद इस पोस्ट का समर्थन जताती पोस्टों को किसी अभियान की शक्ल में शेयर नहीं किया जाता। किसी अज्ञात अनुभवी व्यक्ति के जिक्र के पीछे छिपने की कोशिश नहीं की जाती। एक पूर्वाग्रह वाली पोस्ट करते हुए मासूमियत की भंगिमा नहीं बनाई जाती।

राजनीतिक काम से जुड़े लोगों के लिए याद रखना ज्यादा जरूरी है कि राजनीति और साहित्य का रिश्ता सरल सपाट नहीं बल्कि पेचीदा है। रघुवीर सहाय की कही बात याद आती है—

“किसी भी प्रकार की संगठित राजनीति को मैं कभी यह पूरा अधिकार नहीं दे सकता कि वह रचना की जाँच करे या उस पर निर्णय दे। और निर्णय देगी तो उस निर्णय को मैं पक्षपात का निर्णय मानूँगा, भले ही वह संयोगवश सही निर्णय हो। इस बात की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं कि जिन कविताओं में किसी राजनीतिक दल ने राजनीति का इस्तेमाल नहीं देखा है उन्हीं में आदमी के लिए न्याय के पक्ष की सबसे ज़्यादा राजनीति हो।”

रघुवीर सहाय सत्ता और रचना के बीच के अंतर्भूत तनाव की बात करते हैं। वे एक ऐसी लोकतांत्रिक सत्ता की संभावना को मानते थे, जो रचना को स्वायत्तता देती हो, जो उससे भयभीत न होती हो, जो रचना को अपनी फ़ौरी राजनीतिक ज़रूरतों से हांकना न चाहती हो, जो कलाकार को प्रमाणपत्र न देती हो। कहना न होगा कि नेहरू की सत्ता एक ऐसी उदारवादी सत्ता थी। जो कलाकार के प्रति स्वामित्व की भावना नहीं रखती थी। और आज भी हम ऐसी सत्ता की उम्मीद करते हैं।

रचना पर निर्णय के कंगारू कोर्ट सांप्रदायिक राजनीति आज जगह-जगह लगाती है। कई बार यह जल्दबाज़ी परिवर्तनकारी भी करते रहे हैं, जिन्हें उनके ही साहित्यिक पक्षों से जुड़ी जिम्मेदार और समृद्ध आलोचना ने कई बार दुरुस्त किया है। क्या ऐसा ही रवैया सेकुलर उदारवादी कही जाने वाली राजनीति का भी होगा, वह अपने ‘कमिसार’ बनाना चाहेगी? सांप्रदायिक राजनीति कहती है कि या तो आप मेरे साथ हैं या मेरे विरूद्ध हैं? बुश से लेकर तमाम तानाशाह ध्रुवीकरण खड़ा कर सत्य और संवेदना की तमाम बारीकियों को खत्म करना चाहते हैं। उनसे प्रभावित लोग फिल्मों व साहित्य पर फिल्म व साहित्य के मापदंड के बगैर फ़ैसला देना चाहते हैं। आस्वाद और रचना के मूल्यांकन के प्रश्न और बहसें उनके लिए बेमानी हैं। ऐसी तराज़ू सेकुलर क्यों लेकर चलना चाहते हैं?

उन्हें साहित्यकार की स्वतंत्रता से क्यों घबराना चाहिए?

हो सकता है कि कोई साहित्यकार कभी किसी राजनीति का अनुगामी हो और नागरिक के बतौर राजनीतिक कार्रवाई में शामिल होता हो, मगर साहित्यकार के रूप में वह उस संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की जमीन पर खड़ा होता है, जो दलगत या मुद्दों की राजनीति से कहीं ज्यादा व्यापक होती है। साहित्य अपने समय के राजनीतिक नज़रियों और आंदोलनों को भी मनुष्यता की कसौटी पर परख सकता है। तमाम सत्ता व शक्ति समीकरणों के बीच फंसे मनुष्य की स्थिति और उसकी गरिमा के संघर्ष की जिन बारीक संवेदनाओं की खबर साहित्य रखता है, उसे फ़ौरी राजनीतिक मुहावरों व नारों में हमेशा अपघटित नहीं किया जा सकता। और न इतिहास, समाजशास्त्र व दूसरे समाज विज्ञानों की निष्पत्तियों में। अगर ऐसा न होता तो साहित्यकार की प्रतिबद्धता का सवाल उठा कर गुस्ताव फ्लोबेर (Madame Bovary के लेखक) को ख़ारिज करने वाले ज्याँ पाल सार्त्र कोई पच्चीस साल बाद उन पर बाकायदा एक ग्रंथ लिखकर उन्हें अपने समय का सबसे बड़ा रचनाकार घोषित न करते और यह न कहते कि फ्लोबेर और बोदिलेयर आधुनिक संवेदनशीलता के रचयिता हैं।

रघुवीर सहाय ने एक और लेख में लिखा था- “मगर मैं किसी राजनीतिक दल को, सत्ताधारी दल को तो और भी नहीं, यह अधिकार नहीं देता कि वह मुझसे मेरे काम की कैफ़ियत माँगे। मैं जो करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर करता हूँ और मेरी बेईमानी की सज़ा मेरे साहित्यकार की मृत्यु है। पर यह दंड मुझे न तो दल के साहित्यिक आलोचक दे सकते और न साहित्य अकादमी के सलाहकार। यह दंड ठीक उसी तरह मेरी अपनी उपलब्धि ही हो सकता है जैसे साहित्य रचना ठीक मेरा अपना निर्णय है।”

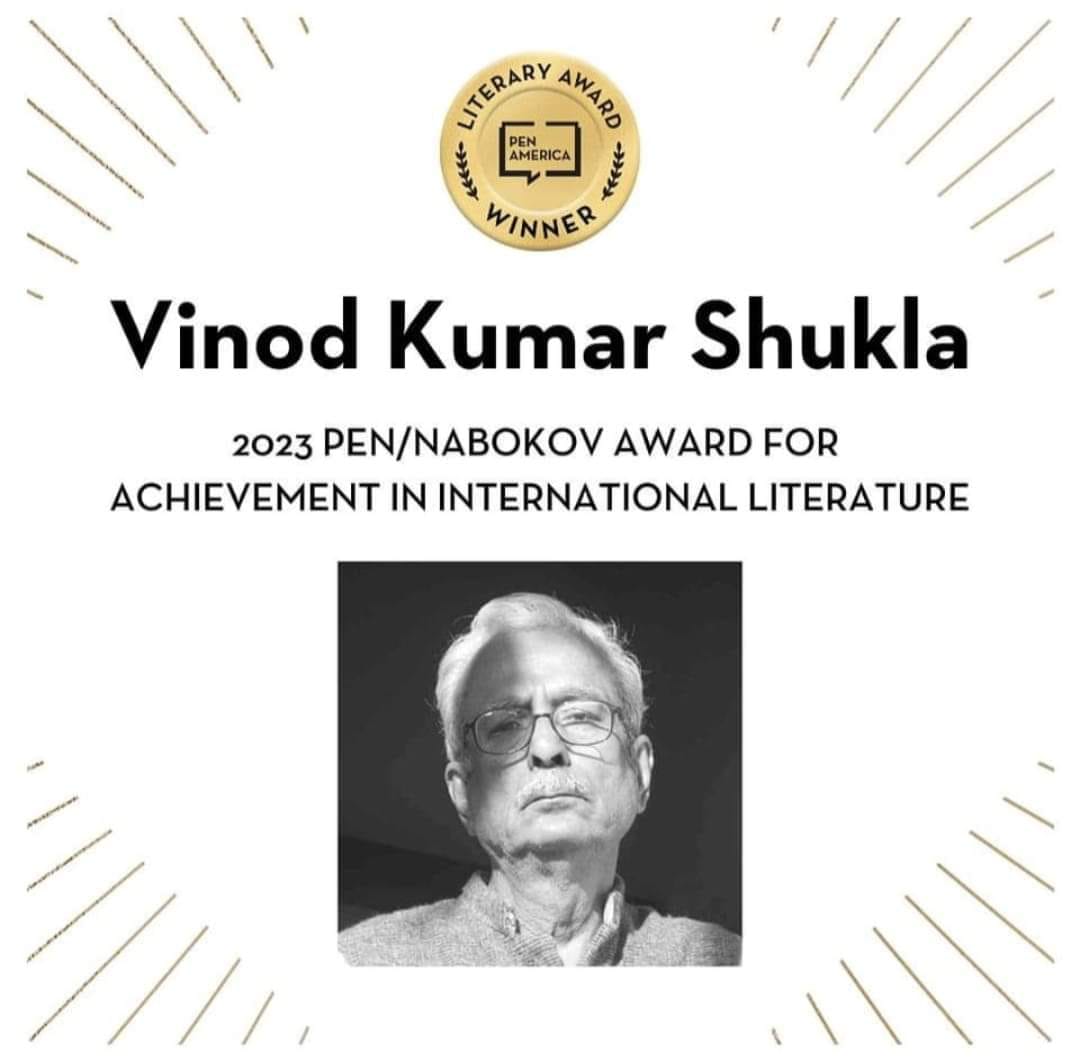

विनोद कुमार शुक्ल आज हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकार हैं और राजनीति शब्द के व्यापक अर्थों में सबसे बड़े राजनीतिक कवि भी हैं। उन्हें मिला सम्मान हिंदी की आज की सर्वश्रेष्ठ रचनाशीलता को मिला सम्मान है। याद रखा जाना चाहिए कि एक बड़ा साहित्यकार राजनीति के चालू मुहावरों, कार्यनीतियों, रणनीतियों और वाग्मिताओं का अनुवादक नहीं होता। वह ऐसी बातें भी देखता है, जो दलों व नेताओं, कार्यकर्ताओं की भाषा में व्यक्त नहीं हो सकती। विनोद कुमार शुक्ल भी अपनी भाषा को सहमत और प्रमाणीकृत विचारों का उपनिवेश बनने से बचाते हैं। उनके लेखन में आम आदमी की बेबसी, पीड़ा (और मनुष्यता के बरक्स मौजूदा ‘लोकतांत्रिक’ राजनीति की सीमाएं भी) जिस तरह से आती है, वह हमारी राजनीतिक समझ को भी गहराई और विस्तार देती है। वे पाठक को नए अनुभव संसार में ले जाते हैं। जहाँ वह पहले से देखे और बरते गए और किन्हीं छवियों या मान्यताओं के रूप में रूढ़ हो गए अपने संसार को नई निगाह से देख सकता है।

कोई कहता है कि वे अपने समय को दर्ज नहीं करते तो निश्चित ही उसे न साहित्य की समझ है, न अपने समय की और न प्रतिरोध की।

कृपया एक्टिविज्म की लाठी से साहित्य और साहित्य की लाठी से एक्टिविज्म पर प्रहार करने के अपने तैश पर पुनर्विचार करें। सोशल मीडिया को यह इजाजत न दें कि वह हमारे विवेक और विनय को निस्तेज कर दे। ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए ध्रुवीकरण की उसी शैली में डूबना-उतराना आवश्यक नहीं। सरलीकरण और आक्रामक उथलेपन से बाहर भी यथार्थ और कार्रवाई के ज़रूरी दायरे हैं। वैसे भी कला, साहित्य और दर्शन का एक जरूरी काम फ़ैसला सुनाने की त्वरा को कुछ धीमा करते हुए मनुष्य के विवेक का परिष्कार करना है। हालांकि धैर्य और पुनर्विचार आज के दौर में हाशिए पर धकेले गए सद्गुण हैं।