संपादकीय

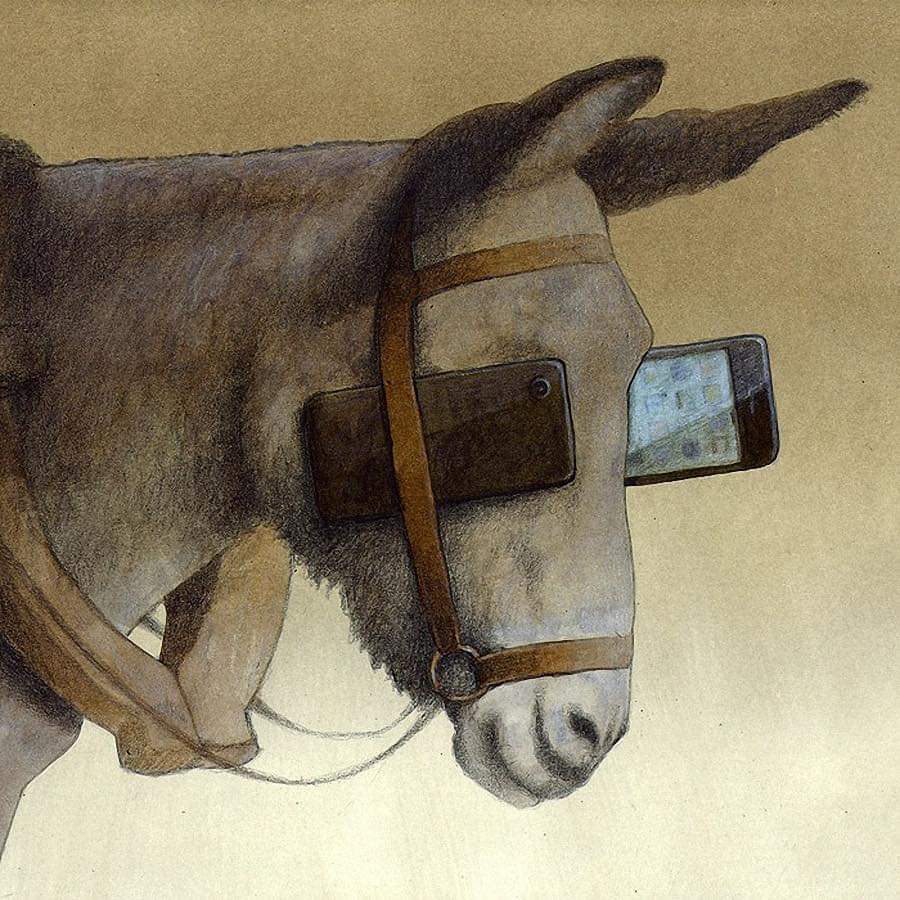

इन दिनों आंखों के डॉक्टरों के पास बहुत से बच्चे पहुंच रहे हैं जिनकी आंखें मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, या टीवी से बोझिल और थकी हुई हैं। कुछ को चश्मे लग रहे हैं, कुछ के लगे हुए चश्मों के नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ को सूखी पुतलियों पर चिकनाहट के लिए आंखों में डालने की दवाई दी जा रही है। मां-बाप से कहा जा रहा है कि कड़ाई से उनके स्क्रीन टाईम की सीमा तय की जाए। अभी तो बच्चे घंटों स्क्रीन के सामने गुजारते हैं क्योंकि बहुत से मां-बाप काम में लगे रहते हैं, या अपने शौक में डूबे रहते हैं, वे अपनी स्क्रीन में उलझे रहते हैं, और देखादेखी भी बच्चे वही करते हैं, और उनके पास उससे अधिक आकर्षक और कोई भटकाव रहता नहीं है। दुनिया इन दिनों बड़े लोगों के शौक या मजबूरी के स्क्रीन टाईम के नुकसान भी देख रही है, और बच्चों के स्क्रीन टाईम के भी। किताबों का चलन घट सा गया है, और लोग अब किताबें भी स्क्रीन पर पढऩे लगे हैं, पूरी किताबें भी, और सोशल मीडिया पर लिखी गई छोटी-बड़ी बातें भी।

इस बात को हम कई बार लिखते और बोलते हैं कि बचपन के लिए जो चीजें सबसे नुकसानदेह हैं, उनमें स्क्रीन टाईम, बिजली या बैटरी से चलने वाले किसी भी तरह के खिलौने, बाजार का बना हुआ खाने-पीने का डिब्बा या पैकेटबंद सामान, घूमने के नाम पर सिर्फ गेमिंग जोन या मॉल, और दिमाग विकसित हुए बिना धर्म का ओवरडोज। लेकिन हिन्दुस्तान के अधिकतर मां-बाप इन चीजों को आसान पाते हैं। नुकसानदेह किस्म का मनोरंजन, खाना-पीना, और धर्मान्धता की हद तक पहुंचने वाले धार्मिक रीति-रिवाज।

अब इनको बारी-बारी से देखें तो किसी भी तरह का स्क्रीन टाईम बच्चों की कल्पनाओं को रोक देने वाला रहता है। उन्हें हर चीज इतनी रंग-बिरंगी, हिलती-डुलती, उड़ती-तैरती दिखती है कि दिमाग के कल्पना वाले हिस्से का इस्तेमाल घटने लगता है। उन्हें असल जिंदगी में बाग-बगीचे, जंगल-पहाड़, तालाब या नदी के किनारे जाकर कुदरत को रूबरू देखकर अपनी खुद की कल्पनाओं को एक मौका देने की जो जरूरत रहती है, वह स्क्रीन से कभी पूरी नहीं हो पाती। फिर स्क्रीन पर बच्चों को बांध लेने के लिए जिस तरह के चकाचौंध वाले रंग-बिरंगे वीडियो रहते हैं, वे एक किस्म की लत डाल देते हैं, और फिर बच्चे उसके बिना खाने से भी इंकार कर देते हैं।

दूसरी बात रही डिब्बाबंद और पैकेटबंद खाने के बाजारू सामानों की। तो कुछ महीनों के बच्चों के लिए भी शिशु आहार बनाने वाली नामी-गिरामी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अभी कुछ महीने पहले ही भारत में बच्चों के खाने में इतनी अधिक शक्कर मिलाते पकड़े गए हैं जितने पर योरप-अमरीका में उन पर सैकड़ों-हजारों करोड़ का जुर्माना लग जाता। लेकिन हिन्दुस्तान में न बच्चों न बड़ों के खानपान के पैमानों पर कोई अमल है, और इसलिए अंधाधुंध शक्कर, नमक, घी-तेल वाले सामान तरह-तरह के स्वाद बढ़ाने वाले रसायनों पर सवार होकर बच्चों-बड़ों सब तक पहुंचते हैं, और एक बार लत लग जाती है, तो फिर हर महीने की खरीदी में इन चीजों का नाम फेहरिस्त में आ जाता है। भारत में खाने के पैकेटों पर चेतावनी, सावधानी, और उसमें शामिल चीजों का जिक्र दबा-छुपा रहता है, या लोगों को समझ न आने वाली जुबान में रहता है। इसकी वजह से बचपन से ही जंकफूड की जो आदत लगती है, वो लोगों में मरने तक जारी रहती है।

फिर स्क्रीन टाईम में उलझे बच्चे घर से निकलते भी हैं, तो अपनी संपन्नता के मुताबिक फिर खाने-पीने के बाजारों में चले जाते हैं, मॉल या किसी गेम जोन में चले जाते हैं, और उनकी सामाजिकता एक ग्राहक की सोच से आगे नहीं बढ़ पाती। उन्हें सिर्फ अपनी आय वर्ग के लोग दिखते हैं, और समाज के अलग-अलग किस्म के तबकों के साथ उनका उठना-बैठना घटते चले जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने छत्तीसगढ़ की निजी स्कूलों के संचालक संघ के मुखिया को इंटरव्यू किया था जिन्होंने बताया कि उनके शहर में तैनात एक जज को जब यह पता लगा कि उनके घर की काम वाली का बच्चा भी सरकारी फीस पर उसी निजी स्कूल की उसी क्लास में हैं जहां जज का अपना बच्चा पढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने बच्चे को वहां न रखना तय किया। आज हालत यह है कि एक आय वर्ग की स्कूल, एक आय वर्ग की कॉलोनी, उसी आय वर्ग के क्लब या दूसरे संगठनों के बच्चे अपने ही तबके के बच्चों से मिलते हैं, और उनकी सामाजिक विविधता की सीख पिछड़ रही है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए भी एक जरूरी बात रहती है, जो कि अब घटती चली जा रही है। घर से निकले बच्चे अपनी संपन्नता के मुताबिक उन्हीं बाजारू जगहों पर जाते हैं जहां मां-बाप को पैसे खर्च करने से अधिक कुछ नहीं करना पड़ता। अगर बच्चों को जंगल या नदी-पहाड़ ले जाएं, या बाग-बगीचे ले जाएं, तो मां-बाप को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मां-बाप ऐसी जहमत में पडऩा नहीं चाहते।

अब हमने ऊपर जो फेहरिस्त गिनाई थी, उसमें धर्म का भी जिक्र था। बच्चे अपने मानसिक विकास की वजह से धर्म के जटिल पहलुओं को समझ नहीं पाते, और रीति-रिवाज ही उनके लिए धर्म रहते हैं। दूसरी बात यह भी रहती है कि धर्म को विज्ञान, और सवालों से, तर्क और बहस से जितनी दुश्मनी रहती है, जितना परहेज रहता है, उतना ही परहेज इन चीजों से बच्चों को भी होने लगता है। और वे धर्म को किसी भी तरह के सवाल से परे का सामान मानने लगते हैं। जिस उम्र में तर्क और जिज्ञासा विकसित होने चाहिए, उस उम्र में एक अंधश्रद्धा उनमें विकसित कर दी जाती है, जो कि सवालों से परे रहती है। धर्म को सवालों से उतना परहेज रहता है, इतनी एलर्जी रहती है कि सवालों की मौजूदगी में धर्म को छींकें आने लगती हैं, और उसके बदन पर चकत्ते उठ जाते हैं। यह बचपन के लिए बड़ी नुकसानदेह बात रहती है, और उनमें समझ विकसित हो सके उसके पहले ही उनकी स्वाभाविक सोच को तर्कहीन, अवैज्ञानिक, और धर्मान्ध चीजों से लाद दिया जाता है। बच्चों को विरासत में धर्म नहीं मिलता, क्योंकि उसे समझने की तो उनकी उम्र नहीं रहती है, उन्हें धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा और रीति-रिवाजों का एक तर्कहीन बोझ ही मिलता है। मां-बाप को यह लगता है कि वे अपने बच्चों को अपने धर्म का संस्कार दे रहे हैं, जबकि वे खुद अपने धर्म के सतही पहलुओं से परे उसे जाने-समझे नहीं रहते हैं।

कुल मिलाकर हिन्दुस्तान जैसे समाज में बच्चों को तरह-तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है, गरीब बच्चों के सामने अलग चुनौतियां हैं, और मध्यम वर्ग या संपन्न वर्ग के सामने उनकी अपनी किस्मों की दूसरी चुनौतियां हैं। लोगों को अपने बच्चों की भलाई के लिए इन बातों पर गौर करना चाहिए, और अपनी कट्टरता से परे बच्चों को विकसित होने देना चाहिए।