विचार/लेख

-पुष्य मित्र का लिखा

चचेरे-ममेरे भाई बहनों के बीच प्रेम या विवाह उत्तर भारतीय हिंदू समाज की नैतिकता में भले ही फिट नहीं बैठता हो, मगर यह कोई अपराध नहीं अगर बालिग अवस्था में आपसी सहमति से किया गया हो। उसी तरह विवाहेतर प्रेम संबंध भले ही कानूनन ठीक नहीं हो, मगर इस मामले में भी हमें समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के उस विचार तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें वे कहते हैं कि दो बालिग स्त्री पुरुष बंद कमरे में आपसी सहमति से जो कुछ करते हैं, उसमें कुछ अनैतिक नहीं है। इन दोनों मामलों में मूल बात आपसी सहमति और प्रेम है।

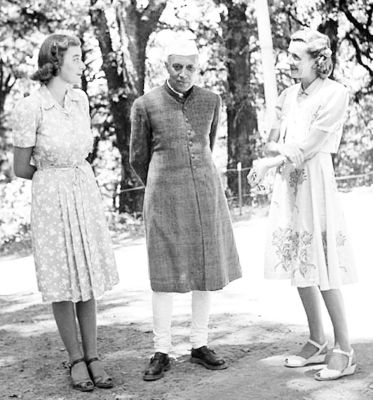

इसलिए सांसद निशिकांत दुबे के विवाह पर भी सवाल नहीं उठने चाहिए और नेहरू-एडविना प्रेम संबंधों पर भी। हमारे देश में तो अटल बिहारी वाजपेयी और मिसेज कौल के प्रेम संबंध की बेहतरीन मिसाल है। वह संबंध मुझे हमेशा अच्छा लगा।

हां, नेहरू-एडविना के प्रेम संबंधों पर सवाल तब उठ सकते हैं, जब इस संबंध का लाभ ब्रिटिश पक्ष या पाकिस्तान को हुआ हो, भारतीय हितों की बलि दी गई हो।

इन दिनों मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार डीक्लान वाल्स की किताब द नाइन लाइव्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहा हूं। इस किताब के हिसाब से पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि नेहरू-एडविना प्रेम संबंध का लाभ भारत को हुआ। इसी वजह से पंजाब और बंगाल प्रांत आधा-आधा बंटा। नहीं तो वाजिबन दोनों राज्य पूरे के पूरे पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे।

उस वक्त माउंटबेटन के प्रेस अटैची एलन कैम्पबेल और एडविना की बेटी पामेला ने जो लिखा है, उस लिहाज से सच यह है कि माउंटबेटन और नेहरू पहली ही मुलाकात से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसी मुलाकात में भावुक होकर माउंटबेटन ने नेहरू से कह दिया था कि वे उन्हें आखिरी ब्रिटिश वायसराय के रूप में न देखकर नये भारत के पहले वायसराय के रूप में देखें। जवाब में नेहरू ने कहा, अब समझा लोग आपको इतना खतरनाक क्यों कहते हैं?

जबकि जिन्ना से मिलकर माउंटबेटन की राय अच्छी नहीं बनी। मिलकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, ‘वह तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हैं, आधा वक्त तो उनको पिघलाने में गुजर जाता है।’ जिन्ना के बारे में ऐसी राय कई लोगों की थी। उनकी एक महिला मित्र तो मजाक में कहती थीं, ‘वे इतने ठंडे हैं कि मुझे उनके पास शॉल ओढक़र बैठना पड़ता है।’ आगे भी जिन्ना से माउंटबेटन की बातचीत हमेशा तनावपूर्ण माहौल में टकराव भरी ही रही। निश्चित तौर पर इस वजह से माउंटबेटन भारत के पक्षधर बने रहे और आजादी के बाद भी लंबे अरसे तक भारत में रहे। माउंटबेटन और एडविना दोनों के संबंध नेहरू से बहुत सहज और मित्रवत थे।

-अमिता नीरव

वो ग्लोबलाइजेशन के शुरुआती परिणामों के चमकीले साल थे। मीडिया में समाज के समृद्ध होने के किस्से तैरने लगे थे। ये बताते हुए माता-पिता खुश हुआ करते थे कि उन्हें रिटायरमेंट के समय जितना पीएफ मिला, उतना उनके बेटे की पहली नौकरी का एनुअल पैकेज है।

उन्हीं दिनों एक स्टोरी पढ़ी कि 30 से 35 साल की उम्र के प्रोफेशनल्स अपने करियर के पीक पर अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। उनमें से एक दो तो शायद हिमालय में भटक रहे हैं। जाहिर है जिन भौतिक सुविधाओं को उनके माता-पिता रिटायरमेंट के बाद हासिल कर पाए उन्होंने तीस की उम्र तक आते आते पा लिया।

एक कार और एक घर... बस यही तो मध्यमवर्गीय परिवारों का सपना हुआ करता था। इसे हासिल कर लिया तो अब किस सपने का पीछा कर जिंदगी में लक्ष्य तय किया जाए? जब पाने को कुछ न बचा हो तो फिर दौड़ किस तरफ होगी? तब तक की समझ ये थी कि एक उम्र के बाद ही अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ता है।

उस वक्त पहली बार एक विचार आया कि समृद्धि के शिखर से एक रास्ता विरक्ति की तरफ और दूसरा विकृति की तरफ जाता है। तब पहली बार लगा कि समृद्धि से एक रास्ता विरक्ति की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि इससे पहले अमीरों की अय्याशी के कई उदाहरण समाज में मौजूद थे।

कुछ सालों बाद एक स्टोरी और पढ़ी। पुणे, बेंगलुरु जैसे द्बह्ल हब में युवाओं में नशे का चलन बढ़ गया है। शराब से आगे अब ड्रग्स को उस वर्ग में मान्यता हासिल हो चली है और पार्टियों में इसका चलन बढ़ गया है। इन्हीं दिनों रेव पार्टी के बारे में भी सुना। तरह-तरह की पिल्स और पाउडर का खुलेआम उल्लेख था।

जब बिग बॉस का पहला सीजन आया तो लगा ये दूसरी तरह के रियलिटी शो की तरह का ही एक और शो होगा। फिर उसकी खबरें आने लगीं, उसके विवाद मीडिया में जगह पाने लगे। एक-के-बाद-एक उसके सीजन में कंटेस्टेंट के तौर पर उस वक्त के विवादास्पद लोग आने लगे। चकित हुई कि वो लोग भी उसे देखते हैं, जो अन्यथा बौद्धिक समझे जा सकते हैं।

ओटीटी की शुरुआत में जो सीरीज बहुत लोकप्रिय हुई, जिन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट बनती, मीम बनते और जिसके डायलॉग मशहूर हुए, उन्हें देखने पर उबकाई आने लगी थी। इतनी गालियाँ, अश्लीलता, हिंसा और सेक्स सीन कि दिमाग चकराने लगा। उस पर तुर्रा ये कि उन सीरीज पर मध्यमवर्गीय तबके में सहज चर्चा हो रही है। इस बीच जानबूझकर विवाद पैदा करना और मीडिया में जगह पा लेने की ट्रिक से कई लोग रातों रात स्टार बन गए। कई लोगों ने इस ट्रिक को अपनाया और अब भी अपना रहे हैं। कभी मुस्तफा खाँ शेफ्ता का यह शेर ‘हम तालिब-ए-शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा!’, को बस हँसी-मजाक में इस्तेमाल किया जाता था, अब उसे अमल में भी लाया जाने लगा।

हमारे महाप्रभु के उदय ने समाज में बेहूदगी, अभद्रता और चरित्र हनन को लीगलाइज किया और समाज में इन सारी चीजों को स्वीकार्यता मिली। कभी इस माँग के बारे में पढ़ा था कि भ्रष्टाचार को लीगल कर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे का तर्क भी बड़ा सुंदर था, ऐसा करने से भ्रष्टाचार में कमी होगी?

उदारीकरण के बाद जिस तेजी से हमारे समाज में पैसे का प्रवाह हुआ और फिर जिस तरह से उसका केंद्रीयकरण होने लगा उसने हमारे सामाजिक मूल्यों को भी एडवर्सली प्रभावित किया। जीवन के हर क्षेत्र में बेहूदगी, तुरत-फुरत प्रसिद्धि के लिए अपनाए जाने वाले उल्टे-सीधे रास्ते और नैतिक-अनैतिक, वैधानिक-अवैधानिक तरीके से पाई जाने वाली सफलता को लेकर समाज में निषेध दिखाई देना बंद हो गया।

-हाफीज किदवई

क्या इस फाइल में नाम आने भर से आप यौन अपराधी बन जाते हैं, नही मगर आप संदिग्ध जरूर हो जाते हैं। यह नाबालिग बच्चियों के साथ यौन अपराध ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की डील की भी कलाई खोलती हैं। कैसे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष अपने मतलब की डील व्यापारियों से करते,उसके बदले क्या लेते, क्या देते और कैसे चारा बनती कम उम्र की लड़कियां। यह फाइल हमारे दौर के सबसे घिनौने दस्तावेज में से एक है।

एपस्टीन फ़ाइल का इंतेज़ार तो सबको था। लाख के करीब तस्वीरों में से अभी सौ भी बाहर नही आई हैं कि दुनिया में हलचल मच गई थी। अब तो लाखों दस्तावेज़ ईमेल बाहर आ रहे हैं। कितने ही शराफत के पर्दे उतर रहे हैं। इसमें नाम भर आ जाना आपको घिनौनेपन के सन्दिग्ध पिंजड़े की तरफ ढकेल देगा। हो सकता है कि यह नाम गुनहगार न हों मगर धुआं तो वहीं होगा,जहां आग होगी । सब कुछ जब तक स्पष्ट नहीं हों जाता,क्लीनचिट के सर्टिफिकेट भी नही बाटे जा सकते। जेफरी एपस्टीन के साथ किया गया संवाद,कालिख़ पोतने के लिए काफी है।

जेफरी एपस्टीन एक ऐसा अपराधी जिसका होना कथित सभ्य, अमीर, अरबपति, नेता, लेखक, विचारकों के बुरे कामों पर पर्दा था। मगर यह पर्दा उतरा कैसेअगर यह जानिएगा, तो समझियेगा की पत्रकारिता क्या चीज़ होती है।

आज दुनिया को पत्रकार जूली के ब्राउन का शुक्रिया कहना चाहिए, जिन्होंने मियामी हेराल्ड में एपस्टीन के अपराध को खोजी पत्रकारिता की सिलसिलेवार सीरीज में प्रकाशित किया। जिसके सामने व्हाइट हाउस को झुकना पड़ा और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़े, जो एपस्टीन फाइल को दबाए बैठे थे।

जूली के ब्राउन ने अपने सिलसिलेवार कॉलम को किताब की शक्ल में भी सामने रखा। उनकी रिपोर्ट पर बातें हुईं,कोर्ट ने वह दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया, जिसके पीछे अथाह स्याही पड़ी है।

जेफरी एपस्टीन वह हैवान था,जो नाबालिग उम्र की लड़कियों को फंसाकर यौन अपराध में उन्हें ढकेलता था। उसके कस्टमर थे दुनिया के रईस व्यापारी,उद्योगपति, नेता,अभिनेता वगैरह। यह बच्चियों को नोचते थे। यह इतने घिनौने हैं कि इन्हें कोई नजदीक न बैठाए मगर इनके पैसों की ताकत के सामने सब चुप रहेंगे।

एपस्टीन फाइल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण करने वालों की तस्वीरें हैं। एक पत्रकार ने किस मुश्किल से यह काम अंजाम दिया होगा। जबकि ख़ुद जेफरी एपस्टीन जेल में ही सन 2019 में सन्दिग्ध अवस्था में मरा हुआ मिला। मगर जुली के ब्राउन ने हिम्मत नहीं हारी और न ही मियामी हेराल्ड ने, दोनों ने उनको भी बेनकाब करने की कोशिश करी, जो बच्चियों को अपने पैसे या किसी डील की एवज में मांगते थे।

एपस्टीन फाइल उन अदालतों में दर्ज दस्तावेज़ों, गवाहियों, ई-मेल, फ्लाइट लॉग्स और बयानों का सामूहिक नाम है, जो अमेरिकी अरबपति जेफ्री एपस्टीन के यौन शोषण और से क्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़े हैं। इस पूरे मामले को दुनिया के सामने लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई मियामी हेराल्ड और उसकी खोजी पत्रकार जूली के. ब्राउन ने.

2018 में जूली के. ब्राउन की जाँच रिपोर्ट ‘क्कद्गह्म्1द्गह्म्ह्यद्बशठ्ठ शद्घ छ्वह्वह्यह्लद्बष्द्ग’ ने यह उजागर किया कि कैसे एपस्टीन को 2008 में बेहद हल्की सज़ा दी गई थी और कैसे अभियोजन एजेंसियों ने पीडि़त लड़कियों को अनदेखा किया। इसी रिपोर्ट के बाद अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर दबाव बढ़ा और मामला दोबारा खुला। यही वह मोड़ था, जहाँ से एपस्टीन फ़ाइलें सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनीं।

दरअसल, सालों तक एपस्टीन से जुड़े कई दस्तावेज अदालतों में सीलबंद रखे गए थे। मियामी हेराल्ड और पीडि़तों के वकीलों ने अदालत में याचिकाएँ दायर कर यह सवाल उठाया कि न्याय के नाम पर सच्चाई को क्यों छिपाया जा रहा है। इसी दबाव के चलते 2023-24 में अमेरिकी अदालतों ने कई दस्तावेज सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इन्हीं को आज ‘एप्सटीन फाइल’ कहा जाता है।

इन फाइलों में राजनेताओं, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और प्रभावशाली हस्तियों के नाम सामने आए। हालांकि, जैसा कि मियामी हेराल्ड ने बार-बार जोर देकर लिखा किसी फ़ाइल में नाम आना, अपराध साबित होना नहीं है। लेकिन यह ज़रूर दिखाता है कि सत्ता और पैसे के गलियारों में एपस्टीन की पहुँच कितनी गहरी थी।

-डॉ. परिवेश मिश्रा

ठीक एक साल पहले एक तीस वर्षीय महिला रेल इंजन ड्राइवर (नाम परिवर्तन से पद के महिमामंडन के इस युग में उन्हें लोको पायलट कहा जाता है) महारानी कुमारी की मृत्यु हो गयी थी। वे अपनी मालगाड़ी बीच की पटरी पर खड़ी कर मालदा स्टेशन के टॉयलेट में अपने नित्य कर्म से फ़ारिग होने के बाद पटरियाँ पार कर इंजन की ओर लौट रही थीं कि एक दूसरी ट्रेन उनके शरीर के चीथड़े करते हुए ऊपर से गुजऱ गई।

भारत में आने के एक सौ सत्तर साल बाद इंजन ड्राइवर को अब तक इंजन में टॉयलेट नहीं मिला है। सरकार के लिए इस तथ्य की स्वीकारोक्ति का मुद्दा हमेशा असुविधाजनक रहा है। इंजन में टॉयलेट न होने और इससे उत्पन्न परेशानियों वाली बातों पर हमेशा ढक्कन लगाने का प्रयास किया गया। रेल श्रमिक संगठनों की मांगों में यह मुद्दा सदा शामिल रहने के बावजूद कभी प्रचार नहीं पा सका।

जब तक इंजन भाप से चलाये जाते थे ड्राइवरों के लिए काम की स्थिति कहीं अधिक कष्टदायक थी। एक ओर भ_ी की आग दूसरी ओर दो पड़ावों के बीच टॉयलेट की ज़रूरत को टालने के लिये पानी कम पीने की ओढ़ी गई आदत।

1985 के आसपास भारतीय रेल से भाप वाले इंजनों की बिदाई हो गयी। डीज़ल और बिजली के इंजन आ गए। ये इंजन बाहर से देखने पर आधुनिक और ख़ूबसूरत दिखते हैं। किन्तु टॉयलेट अब भी नहीं मिला। पहले की अपेक्षा रेलगाडिय़ों अधिक तेज और अधिक दूरी तक चलती हैं। दो स्टेशनों के बीच के सफऱ की न केवल अवधि बढ़ी है, स्टेशनों में ठहराव का समय भी कम हुआ है। रेलगाड़ी के समय पर चलने का दबाव बढ़ा है। विशेषकर मालगाडिय़ों पर। ऐसे अनेक अवसर आ चुके हैं जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने पर ड्राइवर ने गाड़ी को बीच राह, बीच पटरी रोका, ब्रेक लगाया, डेटोनेटर फि़ट किया, गार्ड को चेताया और फ़ारिग होने चले गये। डेटोनेटर बड़े पटाखे या बम की आवाज़ करने वाले बारूद जैसी चीज़ होती है जिसे चमड़े के पट्टे की मदद से पटरी पर बाँधा जाता है। आमतौर पर ट्रैक पर खड़ी ट्रेन की दोनों दिशाओं में कुछ दूरी पर। इस उम्मीद पर कि अचानक आने वाली किसी ट्रेन का पहिया जैसे ही इस पर पड़ेगा, उसके वजन से फटने वाला यह डेटोनेटर अपनी तेज आवाज़ से ड्राइवर को चेतावनी देगा।

ड्राइवरों के फ़ारिग होने की ऐसी तरकीबें ट्रेनों के विलंब का कारण और एक्सीडेंट का खतरा बनती रही हैं। ऐसे मामलों की जांच का प्रावधान है सो डिविजऩ स्तर पर विलम्ब के कारणों की जांच भी होती हैं। किंतु अब तक की ऐसी सभी जांच रिपोर्टों में देरी को ‘मानवीय कारणों से’ करार दिया जा कर मामलों को रफा-दफा किया गया है। एक जांच रिपोर्ट में लिखा गया-‘यह ठहराव किसी परिचालन लापरवाही के कारण नहीं था, बल्कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में अत्यधिक लंबी ड्यूटी अवधि के दौरान उत्पन्न हुई अपरिहार्य मानवीय आवश्यकता के कारण हुआ।’

वंदे भारत युग से लगभग सौ साल पहले - सन 1928 के सितम्बर में - भारत में एक ट्रेन चली थी। फ्ऱंटियर मेल। बम्बई से दिल्ली, लाहौर और रावलपिंडी होते हुए पेशावर तक। लगभग अड़तालीस घंटों का सफर एक तरफ का होता था। 1930 में लंदन से प्रकाशित होने वाले ‘द टाइम्स’ ने फ्ऱंटियर मेल को ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे तेज़ रेलगाड़ी बताया था। यह भारत की पहली ट्रेन है जिसमें ‘एयर कंडीशंड’ डिब्बे लगाए गए थे। हालाँकि तकनीकी रूप से यह एयर कूलिंग ही थी। बफऱ् की सिल्लियां कोच में रखी जाती थीं।

नॉर्मा प्रोबर्ट उस महिला का नाम था जिनके पिता पर्सीवल मिडिलकोट उस शुरुआती दौर में फ्ऱंटियर मेल में इंजन ड्राइवर थे। नॉर्मा प्रोबर्ट इंग्लैण्ड में बस गई थीं और वहीं उनकी मृत्यु हुई। भारत में राजेन्द्र अकलेकर ने जब भारतीय रेल पर पुस्तक ‘हॉल्ट स्टेशन इंडिया’ लिखी तो नॉर्मा प्रोबर्ट का पत्राचार के द्वारा इंटरव्यू लिया और उनके बचपन के साथ साथ ट्रेन तथा ड्राइवर पिता के बारे में जानकारी ली।

फ्ऱंटियर मेल में अधिकांश पैसेंजर रास्ते में पडऩे वाले स्टेशनों के अलावा ख़ैबर दर्रे से/तक इंग्लैंड जाने और इंग्लैण्ड से आने वाले ब्रिटिश फ़ौज के सैनिक और अधिकारी होते थे। इनके अलावा आम नागरिक भी।

इंजन ड्राइवरों के साथ एक असिस्टेंट होता था जो स्टेशन पर गाड़ी के खड़े होने के दौरान प्लेटफार्म पर भाग-दौड़ कर आवश्यक सामान लाना, संदेश लाना/पहुँचाना जैसे कार्य करता था। सौ साल पहले की वह रेल समय पर अपने स्टेशन पर पहुँचने के मामले में घड़ी की सुई की तरह पाबंद थी। ड्राइवर के लिए इंजन में टॉयलेट तब भी नहीं थे। आवश्यकता पडऩे पर दो स्टेशनों के बीच ड्राइवर साथ के सवारी कोच के टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। और टॉयलेट की कमी कभी रेल के विलंब से चलने का कारण नहीं बन पाती थी।

भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को जिस ट्रेड डील की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की उसे लेकर बहस हो रही है कि यह किसके पक्ष में ज़्यादा झुकी हुई है.

ट्रंप ने भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था, जिसे अब घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है. 50 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत टैरिफ़ भले कम लग रहा है लेकिन कई विश्लेषक ट्रंप के पहले वाले टैरिफ़ का हवाला देते हुए 18 प्रतिशत को भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं.

2012 से 2014 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कम्युनिकेशन एडवाइजर रहे पंकज पचौरी ने एक्स पर लिखा है, ''अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 2004 तक भारत पर औसत अमेरिकी टैरिफ़ 3.31% थे.''

''यही टैरिफ़ उस समय भी लागू था, जब भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद प्रतिबंध लगाए गए थे. 2014 तक मनमोहन सिंह के अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद औसत टैरिफ़ घटकर 2.93% रह गए. अब हम 18% टैरिफ़ का जश्न मना रहे हैं.''

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू सहायकों को न्यूनतम वेतन देने की याचिका पर कहा कि इससे हर घर कानूनी विवाद में फंसेगा. अदालत ने माना कि शोषण होता है, लेकिन इसके समाधान के और तरीके मौजूद हैं.

डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना का लिखा-

डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना का लिखा-

शोभा कुमारी (बदला हुआ नाम) काम की तलाश में दस साल पहले बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आई थीं. तब से वह अपने पति के साथ शाहबाद डेरी की एक बस्ती में रह रही हैं. पिछले साल जिस घर में शोभा काम करती थीं, वहां के मालिक ने उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया. शोभा को अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई. पुलिस ने शोभा को दो दिन तक थाने में बैठाकर रखा.

शोभा के पति, जो ई-रिक्शा चलाते हैं, दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन के लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे. यूनियन के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज देखकर पता चला कि पैसे की चोरी मालिक के बेटे ने ही की थी.

डीडब्ल्यू ने शोभा से बात की. उस घटना के बारे में वह बताती हैं, "उन्होंने मुझे धक्का दिया और गंदे शब्द कहे. मेरा मोबाइल छीन लिया और पुलिस के आने तक मुझे घर में बंद करके रखा."

शोभा दिल्ली के कई घरों में खाना पकाने, सफाई और कपड़े धोने का काम करती हैं. सुबह सात से शाम सात बजे तक काम करने पर उन्हें महीने का दस हजार रूपए मिलता है. उनकी बुजुर्ग मां भी घरों में काम करने के लिए जाती हैं.

पिछले साल 29 जनवरी को घरेलू कामगारों के लिए अलग कानून की आवश्यकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि घरेलू कामगारों को पहले से ही देश के चार नए लेबर कोड में शामिल किया गया है. साथ ही उन्हें सरकार की बीमा योजना, आरोग्य योजना, आत्मनिर्भर योजना और ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसी सरकारी सुविधाओं का भी लाभ मिलता है.

ठीक एक साल बाद 29 जनवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु आधारित घरेलू कामगार संगठन, पेन थोजिलालार्गल संघम की याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन और कानूनी सुरक्षा की फिर से मांग उठाई. इस पर न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ऐसा किया गया, तो घरेलू श्रम की मांग घट सकती है. मध्यम वर्ग के घरों के लिए घरेलू कामगार रखना महंगा और मुश्किल हो जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों की वजह से कई बार उद्योगों का विकास रुक जाता है और और उन्हें बंद करना पड़ता है.

ऐसे में घरेलू कामगारों की वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल बने हुए हैं.

घरेलू काम को कानूनी दर्जा नहीं

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2.9 करोड़ पंजीकृत घरेलू कामगार हैं. इनमे 96 प्रतिशत महिलाएं हैं. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 2011 में पहली बार घरेलू काम को श्रम के रूप में मान्यता दी थी. भारत में घरेलू कामगारों के अधिकारों के लिए कई बार बिल लाए गए. लेकिन आज तक कोई भी कानून की शक्ल नहीं ले सका.

शोधकर्ताओं और ट्रेड यूनियनों का कहना है कि घरेलू काम को अब भी महिलाओं की प्राकृतिक जिम्मेदारी या घरेलू कर्तव्य का विस्तार माना जाता है. इसे प्रोडक्टिव काम की तरह नहीं गिना जाता. आईएलओ के अनुसार घरेलू काम और बिना वेतन किए जाने वाली देखभाल वैश्विक जीडीपी का लगभग 9 प्रतिशत है (लगभग 11 खरब अमेरिकी डॉलर), जिसमें महिलाओं का योगदान लगभग 6.6 प्रतिशत है.

मार्था फैरेल फॉउंडेशन के साथ जुड़े पियूष पोद्दार बताते हैं कि अधिकतर घरेलू कामगार प्रवासी हैं. इसलिए उन्हें वोट बैंक नहीं समझा जाता और उनकी समस्याओं को राजनीतिक ध्यान कम मिलता है. सरकार घरों को कानून की निगरानी में लाने का प्रयास नहीं करना चाहती क्योंकि इससे मध्यम वर्ग और मालिकों को असंतुष्ट करने का डर रहता है.

अलग कानून की जरुरत क्यों?

घरेलू कामगार असंगठित क्षेत्र के सबसे आखिर में खड़े हैं. मालिक का घर ही उनका कार्यस्थल है. उनके काम के घंटे तय नहीं होते. कानूनी सुरक्षा की कमी के कारण महिलाओं और बच्चों का गंभीर शोषण किया जाता है. घरों में उन्हें टॉयलेट, भोजन और सोने की जगह भी नहीं दी जाती. डीडब्ल्यू से बात करते हुए शोभा बताती हैं, "मैं हफ्ते में सातों दिन काम करती हूं. कभी-कभी अगर घर पर मेहमान आए या फंक्शन हुआ तो खाना बनाना और बच्चे को संभालने जैसा एक्स्ट्रा काम भी रहता है. इसके लिए मुझे अतिरिक्त कोई पैसा नहीं मिलता."

घरेलू कामगारों को अक्सर एजेंट भी परेशान करते है. नाम न बताने की शर्त पर एक एजेंसी के मालिक ने बताया, "अक्सर इन महिलाओं और लड़कियों को तय पैसों से कम तनख्वाह मिलती है. कामगारों के खाने के पैसे काट लिए जाते हैं. बोनस और छुट्टी नहीं मिलती. ज्यादा देर तक काम कराया जाता है. उन्हें एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन फीस और प्लेसमेंट चार्ज देना होता है. जो उनकी दो या तीन महीने की कमाई के बराबर है."

इस शोषण या उत्पीड़न की शिकायतों के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है. इन कामगारों के पास कोई लिखित कॉन्ट्रेक्ट नहीं होता. नौरीन सबा दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन का काम देखती हैं. वह बताती हैं कि सरकार जिन बीमा, पेंशन और अन्य योजनाओं की बात कर रही है, वे कोई कानून नहीं हैं. ये योजनाएं एक निश्चित समय के लिए होती हैं. सरकार बदलने के साथ योजनाओं के नाम और स्वरूप भी बदल जाते हैं. वह डीडब्ल्यू से कहती हैं, "ये महिलाएं गरीब और वंचित समाज से आती हैं. लोग इनकी गरीबी का फायदा उठाकर कम पैसा देते हैं. दिल्ली में 12 घंटा काम के लिए केवल दस हजार रूपए मिल रहे हैं."

पियूष पोद्दार बताते हैं कि कानून या लेबर कोड फैक्ट्री, कार्यालय, दुकान या अन्य औपचारिक प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं. जबकि घरेलू कामगारों के काम की प्रवृत्ति अलग है. यहां मजदूर और मालिक जैसा कोई रिश्ता नहीं होता है. भारत में केवल पॉश कानून (2013) ही घर को कार्यस्थल के रूप में मान्यता देता है. पियूष कहते हैं, "सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अलावा घरेलू कामगारों को किसी लेबर कोड में जगह नहीं दी गई है. जब तक केयर वर्क को हमारी अर्थव्यवस्था का अंग नहीं माना जाता, तब तक घरेलू कामगारों को श्रम अधिकारों से वंचित रखा जाएगा."

नौरीन एक अहम बात करती हैं. स्नेबिट और बुक माय बाई जैसी ऐप-आधारित सेवाएं जरुरत के अनुसार तुरंत घरेलु कामगार उपलब्ध कराने का दावा करते हैं. पैसा पहले से तय होता है. एप के जरिए कोई भी तुरंत बुकिंग और पेमेंट कर सकता है. नौरीन का कहना है कि इन एप्स पर कम रेटिंग देने और 'ब्लैकलिस्टेड मेड्स' का विकल्प ग्राहकों के पास होता है. वह कहती हैं, "घरेलू कामगार को ग्राहक की कोई जानकारी नहीं होती. ग्राहक अगर आरोप लगाए तो बिना जांच और जवाबदेही के एक्शन कामगार पर लिया जाता है. जबकि कामगार शिकायत नहीं कर सकती.”

घरों में काम करने वाली महिलाओं को यौन उत्पीड़न और हिंसा से कब मिलेगा छुटकारा

घरेलू कामगारों को पहचान देने वाला तंत्र बेहाल

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान, पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से साल 2021 में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया. यह केवल योजनाओं से जोड़ने का माध्यम है. लेकिन घरेलू कामगारों में न तो पर्याप्त जागरूकता है और न ही सीधी पहुंच. डोमेस्टिक वर्कर राइट्स यूनियन की ज्वाइंट सेक्रेटरी गीता मेनन ने डीडब्ल्यू को बताया कि ई-श्रम कार्ड के लिए कामगार यूनियनों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर निर्भर है, जो पंजीकरण शिविर आयोजित करते हैं.

गीता मेनन ने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर घरेलू कामगारों के लिए बनाए गए ड्राफ्ट बिल पर काम किया है. वह बताती हैं, "पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण करना अधिकांश कामगारों के लिए बेहद कठिन है. इस प्रक्रिया में उनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं. कर्नाटक में घरेलू कामगारों के लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था है. लेकिन उसके लिए भी रजिस्टर करना आसान नहीं होता. ई-श्रम कार्ड से केवल दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है. यह असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को समान रूप से दिया जाता है."

भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में घरेलू कामगारों के लिए विशेष प्रावधान हैं. लेकिन कामगारों में इसकी बहुत कम जानकारी है. जितनी अधिक जागरूकता होती है, उतने ही बेहतर तरीके से वे अपनी शर्तों पर मेहनताना तय कर पाते हैं. दक्षिण भारत में यूनियनें अधिक सक्रिय हैं. वे कामगारों को संगठित कर यह सिखाती हैं कि काम के घंटे, कमरों की संख्या, परिवार के सदस्यों और अलग-अलग कामों के हिसाब से मजदूरी कैसे तय की जाए.

-ललित मौर्य

खेतों और घरों के आसपास छिडक़ा जाने वाला एक आम कीटनाशक इंसानी दिमाग को धीरे-धीरे बीमार बना सकता है। एक नए वैज्ञानिकअध्ययन में सामने आया है कि क्लोरपाइरीफॉस के लंबे समय तक संपर्क में रहने से पार्किंसन का खतरा कई गुणा तक बढ़ सकता है।यह अध्ययन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिसके नतीजे प्रतिष्ठित जर्नल मॉलिक्यूलर न्यूरोडीजेनेरेशन में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन न सिर्फ आंकड़ों के जरिए खतरे की पुष्टि करता है, बल्कि प्रयोगशाला में यह भी दिखाता है कि यह कीटनाशक दिमाग की उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है जो शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं।

पार्किंसन एक धीरे-धीरे बढऩे वाला तंत्रिका संबंधी रोग है, जिसमें हाथ-पैर कांपने लगते हैं, शरीर अकडऩे लगता है और चलने-फिरने में कठिनाई होती है। अकेले अमेरिका में ही करीब 10 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं।

दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है यह रोग

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (बीएमजे) में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में सामने आया है कि अगले 24 वर्षों में पार्किंसंस के मामलों में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया भर में ढाई करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे होंगे। मतलब की यदि 2021 से तुलना करें तो इससे पीडि़त लोगों की संख्या बढक़र दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी।

गौरतलब है कि अब तक पार्किंसन को मुख्य रूप से आनुवंशिक बीमारी माना जाता था, लेकिन नए शोध बताते हैं कि पर्यावरण और खासकर कीटनाशक भी इसके बड़े कारण हो सकते हैं। क्लोरपाइरीफॉस दशकों तक खेती में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा है।

अमेरिका में घरों में इसका इस्तेमाल 2001 से बंद हो चुका है, जबकि कृषि में 2021 में इसके उपयोग को सीमित कर दिया गया, लेकिन आज भी कई देशों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है।

कैसे हुआ अध्ययन?

अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पार्किंसन से पीडि़त 829 मरीजों और 824 स्वस्थ लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। कैलिफोर्निया के कीटनाशक उपयोग संबंधी रिकॉर्ड और लोगों के घर-काम के पते देखकर यह आकलन किया गया कि कौन कितने समय तक इस कीटनाशक के संपर्क में रहा।

इसके बाद चूहों और जेब्राफिश पर प्रयोग किए गए। उन्हें उसी तरीके से कीटनाशक के संपर्क में रखा गया, जैसा इंसान आमतौर पर सांस के जरिए झेलता है।

भारत का अमीर वर्ग अब महंगे पानी पर पैसा खर्च करने लगा है. ना सिर्फ देश में मिलने वाले बोतल बंद पानी बल्कि विदेशी कपंनियों के पानी की मांग भी भारत में तेजी से बढ़ रही है.

डॉयचे वैले पर रीतिका का लिखा-

डॉयचे वैले पर रीतिका का लिखा-

भारत का अमीर वर्ग अब महंगे पानी पर पैसा बहा रहा है. भारत में कुछ लग्जरी फूड स्टोर अब इटली और फ्रांस से महंगे पानी मंगाकर उनका स्वाद चखने के लिए बड़े आयोजन कर रहे हैं. हालांकि, ऐसे आयोजन फिलहाल भारत के अमीर वर्ग से आने वाले लोगों तक ही सीमित हैं. अवंति मेहता जो ऐसे आयोजन करवा रही हैं बताती हैं कि यहां आने वाले लोग पानी के सैंपल के मिनरल, कार्बन और खारेपन की जांच करते हैं. रॉयटर्स की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक यहां फ्रांस की पहाड़ियों से एवियां, दक्षिणी फ्रांस से पेरिये, इटली से सैन पेलग्रिनो और भारत की अरावली की पहाड़ियों से आवा जैसे बोतल बंद पानी के ब्रैंड मौजूद होते हैं.

अवंति कहती हैं कि सारी कंपनियों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है और लोगों को ऐसा पानी चुनना चाहिए जिससे उन्हें किसी तरह का पोषण हासिल हो. वह खुद को भारत में पानी की सबसे युवा पानी 'सोम्मेलिएर' बताती हैं. यह शब्द अब तक वाइन के स्वाद की परख रखने वाले जानकारों के लिए इस्तेमाल होता था. अवंति का खुद का परिवार भी 'आवा मिनरल' नाम की कंपनी चलाता है.

लग्जरी बनता जा रहा है बोतल बंद पानी

बेहद खास गुणवत्ता वाले पानी का व्यापार आज भारत में 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. यहां की बढ़ती आबादी को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह व्यापार और आगे बढ़ेगा. खासकर भारत का अमीर वर्ग अब इसे एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखने लगा है. भारत में सबसे महंगे और खास मिनरल वाले एक लीटर बोतल बंद पानी की कीमत 80 से 100 रुपये के बीच है. वहीं, विदेशों से आने वाले पानी की एक बोतल की कीमत 275 रुपये के आसपास है.

1.4 अरब की आबादी वाले देश भारत में पीने का साफ पानी एक विशेषाधिकार बन गया है. शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत का 70 फीसदी भूजल प्रदूषित हो चुका है. नल से आने वाला पानी पीने लायक नहीं है. बीते साल दिसंबर के महीने में ही इंदौर में गंदा पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी. भारत में कई लोग अब बोतल बंद पानी को एक जरूरत मानते हैं. किराना दुकानों में पानी की एक लीटर की बोतल 20 रुपये में मिलती है. पीने के पानी के कारोबार की सालाना कीमत करीब पांच अरब डॉलर है. 24 फीसदी की बढ़त के साथ भारत में यह बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है.

बोतल बंद पानी का बढ़ता बाजार

30 अरब डॉलर से अधिक के बाजार वाले बोतल बंद पानी की मांग चीन और अमेरिका में सुविधाओं की बुनियाद पर टिकी है. हर साल इस बाजार में यहां चार से पांच फीसदी की बढ़त देखी जा रही है. मार्केट रिसर्च कंपनी यूरोमॉनिटर के मुताबिक भारत में प्रीमियम पानी की मांग बढ़ती जा रही है. 2021 में यह मांग 1 फीसदी थी जो 2025 में बढ़कर 8 फीसदी हो गई.

यूरोमॉनिटर में बतौर सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहे अमूल्य पंडित कहते हैं कि नगर निगम से आने वाले पानी पर कम होते भरोसे के कारण बोतल बंद पानी की मांग बढ़ गई है. पंडित बताते हैं, "अब लोगों को समझ आ गया है कि मिनरल वॉटर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. यह महंगा है लेकिन इसका बाजार और आगे बढ़ने वाला है. भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 20 रुपये की पानी की बोतल ज्यादातर पेप्सी, कोका कोला और बिसलेरी जैसी कंपनियां बनाती हैं. जो लोग इसका खर्च नहीं उठा सकते वे वॉटर प्यूरिफायर से काम चलाते हैं जो पानी तो साफ करता है लेकिन उसके मिनरल भी हटा देता है."

स्पार्कलिंग और स्प्रिंग वॉटर की मांग

भारत में अब स्टिल वॉटर के साथ साथ स्पार्कलिंग और स्प्रिंग वॉटर की भी मांग में तेजी दिखने लगी है. भारतीय कंपनी टाटा ने खुद स्पार्कलिंग वॉटर का प्लांट शुरू किया है और स्प्रिंग वॉटर के उत्पादन में भी उतरने की सोच रहा है ताकि लोगों को वह और अधिक विकल्प दे सके. खुद आवा कंपनी की सेल भी पिछले साल अपने रिकॉर्ड स्तर 9 मिलियन डॉलर पर जा पहुंची. वहीं, टाटा के मुताबिक उसके पानी के कारोबार की हर साल 30 फीसदी के हिसाब से आगे बढ़ने की संभावना है.

अवंति कहती हैं कि जब आप नल से पानी पीते हैं तो आपको वहां से आवा या एवियां नहीं मिलता और आप इसकी ही कीमत चुकाते हैं. पानी का स्वाद चखने आए कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें यह अनुभव तो अच्छा लगा लेकिन पानी की कीमत निगलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा.

-अपूर्व गर्ग

छत्तीसगढ़ को अलग प्रदेश बने हुए पच्चीस बरस ज़रूर हो गए पर अब भी छत्तीसगढ़ के इतिहास पर बड़े पैमाने पर रिसर्च और ऐतिहासक तथ्यों की छानबीन होनी चाहिए .

यही नहीं जनता के बीच सही ऐतिहासक तथ्य जाएँ ऐसे भी बड़े प्रयास हों .

सोनाखान के ज़मींदार शहीद क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह पर अब चर्चा होने लगी पर अभी लम्बा सफर तय करना है .

सबसे दुःखद है आज भी शहीदों ,क्रांतिकारियों को लेकर सूचनाएँ और अध्ययन अपर्याप्त है .

कभी कहीं पढ़ने को मिलता है शहीद वीर नारायण को तोप से उड़ा दिया गया था या जयस्तंभ चौक पर फाँसी दी गयी या फांसी के बाद तोप से उड़ा दिया गया . ये बात भी सामने आयी कि उनकी गलत तस्वीर का प्रकाशन हुआ था .

ये भी पढ़ने में आया कि उन्हें तत्कालीन जेल के बाहर फांसी दी गयी थी . तथ्य ये है कि 1857 के दौरान जेल तो घडी चौक के आस-पास थी , अब विचार करिये .

छत्तीसगढ़ के इतिहासकार रमेन्द्रनाथ मिश्र जी ने कहा है :

-रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह को लेकर अविभाजित मध्यप्रदेश में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है. बावजूद उसके डाक विभाग ने सुधार नहीं किया है. शहीद वीर नारायण सिंह को लेकर भारतीय अभिलेखागार में भी तमाम दस्तावेज उपलब्ध हैं. लेकिन इससे पहले के इतिहासकारों ने गलती की है. भारतीय डाक विभाग की ओर से जारी किए गए डाक टिकट में वीर नारायण सिंह की जगह किसी किसान की तस्वीर लगा दी गई है. जिसमें किसान को तोप में जंजीर से बांधकर दिखाया गया है. जबकि वीर नारायण सिंह को लेकर अंग्रेज सरकार की ओर से लिखे गए तमाम पत्र भी मौजूद हैं. इसमें साफ तौर पर उल्लेख है कि वीर नारायण सिंह को सेंट्रल जेल के बाहर क्रांतिकारियों की मौजूदगी में फांसी की सजा दी गई थी.[स्रोत -ETV प्रकाशित रिपोर्ट]

-रमेंद्रनाथ बताते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह को तोप से नहीं उड़ाया गया था. बल्कि उन्हें फांसी दी गई थी. पत्र क्रमांक 286 जो कि 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेज अफसरों ने लिखा था, इसमें बताया गया है कि 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जो सोनाखान का जमींदार था, उसे सभी अधिकारियों और सेना के सामने फांसी पर लटका दिया. [ स्रोत- ETV प्रकाशित रिपोर्ट ]

अब आता हूँ इसी से जुड़े दूसरे ज़रूरी मुद्दे पर . अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को जब वीर नारायण सिंह को फांसी दी ,उस वक़्त बड़ी संख्या में दूसरे सैनिक भी मौजूद थे . वे डरे नहीं बल्कि उन्होंने इसका बदला लेने की ठानी .

-द्वारिका प्रसाद अग्रवाल

‘आज मैं आपको पश्चिम में फैले रेगिस्तान में बने प्राचीनतम पिरामिड को दिखाने ले जा रही हूँ जो सक्कारा में स्थित है।’ हमारी गाइड ने बताया।

सक्कारा नील नदी के पश्चिम में है जो मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर है। यहां के पिरामिड का प्रवेश-द्वार चूना-पत्थर से बना हुआ, दस मीटर ऊंचा यह द्वार चिकना और अत्यंत आकर्षक है। अंदर हम घूम-घूम कर उसकी दीवारें देख रहे थे, मोबाइल से तस्वीरें ले रहे थे, तभी एक खूबसूरत लडक़ी हमारे सामने पड़ी। हम लोग एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उसने हमसे पूछा- ‘आप कहाँ से आए हैं ?’

‘अरे, आप हिन्दी जानती हैं ? हम लोग भारत से आए हैं।’ मैंने उत्तर दिया और पूछा- 'आप कहाँ से आई हैं ?’

‘हम आपके दुश्मन हैं, पाकिस्तान से हूँ।’ उसकी आवाज़ में थोड़ा तल्खी, थोड़ी मुस्कान और थोड़ी जिज्ञासा थी।

‘अरे, हम आपके दुश्मन कैसे हो गए ? दुश्मन हों हमारे दुश्मन।’ मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई। उसने चेहरे में प्रसन्नता के अद्भुत भाव उभर गए। वह बोली- ‘सच में ?’

‘हां, सच में। हमारी-तुम्हारी क्या दुश्मनी ?’

‘आप सही कह रहे हैं, हम दोनों में कैसी दुश्मनी ?’

‘तुम्हारा नाम क्या है ?’

‘मेरा नाम इसरा है, मेरे पापा आगरा के हैं और मम्मी सहारनपुर की।’

‘ऐसा क्या ?’

‘हूँ।’ वह खुशी में झूम रही थी।

‘तुम्हारी शादी हो गई क्या ?’

‘अभी नहीं, कुछ दिन और जी लूँ।’

‘अरे, क्या शादी के बाद जि़ंदगी नहीं होती ?’

‘सुना है, जि़ंदगी होती है लेकिन जि़ंदादिली नहीं होती।’ वह बोली।

‘तुम्हारी फोटो ले लूँ ?’ मैंने पूछा।

‘श्योर।’ उसने मुस्कान फेंकी और मिस्र की यात्रा में पहली मिसरी के डली हमारे मुंह में घुल गई।

प्तयह चित्र पाकिस्तानी युवती इसरा का है जो हमें मिस्र में मिली।

- निखिल इनामदार

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस रविवार को पेश किए जाने वाले सालाना बजट की तैयारी कर रही हैं, उस समय ऊपर से देखने पर देश की अर्थव्यवस्था ठीक-ठाक हालत में दिखती है।

भारत का यह वित्तीय वर्ष 7.3% की आर्थिक वृद्धि के साथ पूरा होने जा रहा है। जीडीपी के मामले में यह चार ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोडऩे वाला है।

खुदरा महंगाई दो फ़ीसदी से नीचे है और आने वाले महीनों में इसके केंद्रीय बैंक के तय लक्ष्य से नीचे ही रहने की उम्मीद है।

कृषि उत्पादन, जो देश की कऱीब आधी आबादी का सहारा है, मज़बूत रहा है। अनाज का उत्पादन अच्छा हुआ है और सरकारी गोदामों में भरपूर भंडार है, जिससे ग्रामीण आय में उछाल आया है।

पिछले साल की गई इनकम टैक्स में कटौती और उपभोग पर लगने वाले, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सरल बनाए जाने से भी उपभोक्ता मांग बढ़ी है और खर्च करने को बढ़ावा मिला है।

भारत के केंद्रीय बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने तेज विकास और कम महंगाई के इस मेल को ‘गोल्डीलॉक्स’ दौर बताया है- यह शब्द अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड शुलमैन ने गढ़ा था, जो ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, जो बिल्कुल सही रफ्तार से बढ़ रही हो और जहां नौकरियों की वृद्धि भी अच्छी हो।

लेकिन ये मज़बूत दिखने वाले आंकड़े कुछ गहरी चुनौतियों को छिपा लेते हैं।

सरकार का कहना है कि बेरोजगारी घट रही है, फिर भी अस्थिर गिग जॉब्स की मांग ऊंची बनी हुई है।

भारत की पांच सबसे बड़ी आईटी कंपनियां, जो दशकों तक हर तिमाही हजारों नौकरियां दिया करती थीं, ने 2025 के पहले नौ महीनों में कुल मिलाकर सिर्फ 17 कर्मचारियों की बढ़ोतरी की। ये श्रम बाज़ार की कमज़ोरी के साफ संकेत हैं।

1990 के दशक से भारत के मध्यम वर्ग को जन्म देने वाले सॉफ़्टवेयर सेक्टर में भर्ती पर लगी रोक देश की विशाल बैक ऑफिस अर्थव्यवस्था में एआई की वजह से बढ़ती बाधाओं को उजागर करती है।

व्हाइट कॉलर नौकरियों में आई सुस्ती के साथ-साथ, भारत के श्रम प्रधान निर्यात उद्योगों में जारी संकट भी बना हुआ है। भारत ने 2026 में प्रवेश ट्रंप के 50' टैरिफ़ की लंबी छाया के साथ किया है, एक ऐसा गतिरोध जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा समय तक चल गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने व्यापार में विविधता लाने के लिए तेजी दिखाई है और एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते या एफटीए किए हैं, जिनमें सबसे हालिया समझौता इसी हफ्ते यूरोपीय संघ के साथ हुआ, लेकिन निर्यात पर पडऩे वाला दबाव अब साफ दिखने लगा है।

एचएसबीसी रिसर्च के मुताबिक, ‘50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका को होने वाला निर्यात लगातार कमज़ोर होता गया है जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में इसमें सिर्फ मामूली बढ़त दिखी है।’

विश्लेषकों का कहना है कि एफटीए लंबे समय में मदद करेंगे लेकिन गैर अमेरिकी बाज़ारों में भारत वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से मुक़ाबला कर पाएगा या नहीं, यह कई दूसरी बातों पर निर्भर करेगा-जैसे गुणवत्ता, कीमत और पैमाना।

सोने और चांदी की क़ीमतों में लगातार जाती बढ़ोतरी शुक्रवार को बड़ी गिरावट के साथ थमी.

30 जनवरी को सोने की क़ीमत में 12 प्रतिशत और चांदी में 26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि प्लैटिनम में 18 प्रतिशत की गिरावट आई.

इससे पहले की रैली से दोनों धातुओं की क़ीमत ऐतिहासिक रूप से बढ़ गई थी.

यूके के इन्वेस्टमेंट बैंक पैनम्योर लिबेरम के कमोडिटीज़ विश्लेषक टॉम प्राइस ने फ़ाइनैंशियल टाइम्स से कहा, "यह बाज़ार के शिखर पर पहुंचने का क्लासिक रवैया है. भ्रम और अनिश्चितता है. हर कोई स्पष्टता की तलाश में है."

ट्रेडिंग सर्विस से जुड़ा ग्रुप एमकेएस पैम्प की विश्लेषक निकी शील्स ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार को हुए ये तेज़ उतार-चढ़ाव उस महीने के अंत में आए हैं, जिसे "क़ीमती धातुओं के इतिहास का सबसे अधिक अस्थिर महीना" कहा जा सकता है.

वैश्विक उथल-पुथल, वेनेज़ुएला से लेकर ग्रीनलैंड और ईरान तक और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चितता को लेकर बढ़ती चिंता ने निवेशकों को क़ीमती धातुओं की ओर भागने पर मजबूर कर दिया.

शील्स ने कहा, "अकल्पनीय घटनाएं रोज़ हो रही हैं. यह तेज़ी साफ़ तौर पर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी थी."

पिक्टेट एसेट मैनेजमेंट में सीनियर मल्टी-एसेट स्ट्रैटिजिस्ट अरुण साई ने फ़ाइनैंशियल टाइम्स से कहा, "इससे पहले जिस तरह की ज़्यादा क़ीमतों में तेज़ हलचल देखने को मिली है, उसे देखते हुए ऊंची अस्थिरता की उम्मीद की जानी चाहिए."

कंपनी अपने इस आकलन पर कायम है कि केंद्रीय बैंक रिज़र्व प्रबंधकों और अन्य निवेशकों की ओर से निवेश में विविधीकरण के कारण सोने को लाभ मिलता रहेगा.

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग के मुताबिक़, यह गिरावट 1980 के दशक की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है. चांदी में भी यह रिकॉर्ड इंट्राडे गिरावट है. इस बिकवाली का असर पूरे मेटल बाज़ार पर पड़ा.

शेयर बाज़ार के जानकारों का मानना है कि इन धातुओं में तेज़ वृद्धि के बाद दामों में क्रैश की आशंका थी और कुछ ख़बरों ने इसका बहाना दे दिया.

रिकॉर्ड गिरावट क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों से भी बाज़ार लगातार सहमा रहा है.

पिछले एक साल में सोने की क़ीमतों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

पिछले एक साल में क़ीमती धातुओं में निवेशकों की भारी मांग देखी गई, जिससे एक के बाद एक रिकॉर्ड बने.

इस तेज़ी ने अनुभवी ट्रेडरों को भी चौंका दिया और क़ीमतों में तेज़ उतार-चढ़ाव पैदा किया.

जनवरी में यह रुझान और तेज़ हुआ, जब निवेशकों ने करेंसी की कमज़ोर होती क़ीमत, फ़ेडरल रिज़र्व की स्वतंत्रता को लेकर चिंता, ट्रेड वॉर और भू-राजनीतिक तनाव के बीच पारंपरिक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख़ किया.

ब्लूमबर्ग ने ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग कोर के रणनीतिकार क्रिस्टोफर वोंग के हवाले से कहा कि द बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ऑफ़ द फे़डरल रिज़र्व के चेयरमैन के लिए केविन वार्श के नामांकन की ख़बर इस 'महागिरावट' की एक ट्रिगर रही, लेकिन पहले से ही करेक्शन ज़रूरी हो गया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ऑफ द फे़डरल रिज़र्व के चेयरमैन के लिए केविन वार्श के नाम की घोषणा की है.

ट्रंप की इस घोषणा का स्वागत कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी किया है. कार्नी ने कहा है कि मुश्किल वक़्त में दुनिया के सबसे अहम केंद्रीय बैंक के नेतृत्व के लिए केविन बेहतरीन चुनाव हैं.

क्रिस्टोफ़र वोंग ने कहा, "यह वैसा ही बहाना है, जिसका बाज़ार ऐसे तेज़ और असामान्य उछाल को ख़त्म करने के लिए इंतज़ार करता है."

-नितिन ठाकुर

अमेरिका में ट्रंप के होने का जितना शुक्र पुतिन और जिनपिंग मनाते होंगे उतना कोई नहीं मनाता होगा।

डिप्लोमेसी की सारी किताबों, रणनीतियों, पैटर्न को धता बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप आत्ममुग्धता से संचालित ऐसे नेता हैं, जिसे ‘डैडी’ सिंड्रोम है। वो खुद को दुनिया का बाप समझते हैं। नाटो के महासचिव मार्क रट ने एक बार हंसी मजाक में उनको कह दिया कि कई बार डैडी को सख्ती से बात करनी पड़ती है, तब से वो सच में ऐसा मान बैठे हैं। दावोस में उन्होंने ये बात इतराते हुए खुद दोहराई भी। ऐसा नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पहले कभी डैडी जैसा फील ना किया हो। अथाह शक्ति का नशा ऐसा भ्रम खोपड़ी में भरता है लेकिन जितनी अश्लीलता से ट्रंप ताकत का शो ऑफ करते हैं वो हमारी याद में किसी ने नहीं किया। क्लिंटन, बुश, ओबामा, बाइडेन चाहे जितनी सख्त बात कहें या चेतावनी दें मगर सभी के शब्द खूंटे से बंधे थे।

पहले कार्यकाल में ट्रंप का बुली स्वभाव उतना समझ नहीं आया था। वो थोड़े सनकी या झक्की दिखते थे पर इस बार वो ‘इतिहास’ बना देने की चाहत से उतरे हैं। गोली से बचने के बाद मुमकिन है उनको ऐसा भी लगा हो कि आसमान के देवता उनसे कोई महत्वपूर्ण काम कराना चाहते हैं। लोगों की बांह मरोडऩा और फिर तोडऩे की हद पर पहुंच कोई ऐसी बात मनवा लेना जिसे सामनेवाला नॉर्मल कंडीशन में ना मानता उनकी रियल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा ये कि अगर वो आपसे एक बार बात मनवा लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि बांह मरोडऩे का दूसरा मौका जल्दी फिर ना आए। तीसरा, वो मानते हैं कि अमेरिका ने पश्चिम पर बहुत अहसान किए हैं और दुनिया को सही दिशा में हांकने का हक केवल अमेरिका को है, और उसका राष्ट्रपति होने की वजह से उन्हें है। ट्रंप आपको अहसान तले दबे देखना चाहते हैं। अगर उनसे बात करते हुए आपके शब्दकोश में खुशामदी मुहावरे नहीं हैं तो आप उन्हें रूखे लगेंगे।

ट्रंप की हरकतों ने उन्हें बहुत अलोकप्रिय बना दिया है। उनकी अलोकप्रियता भारत में उनकी सफलता के लिए हवन कर रहे भक्तों से लेकर नाटो के बरगद नीचे कभी सुरक्षित महसूस करते देशों तक फैली है। आज ना ताइवान को भरोसा है कि बिजनेस की तरह दुनिया चला रहे ट्रंप उसकी हिफाजत में आगे बढ़ेंगे ना जापान को जिसने अपना सैन्य बजट बढ़ा लिया है। शायद उसने गुप्त रूप से परमाणु बम भी बना लिए। यूक्रेन को अब मदद बंद है, जो हथियार यूरोप उनको दे रहा है उसके पैसे अमेरिकी खाते में जमा कराने पड़ रहे हैं। ऐसे में ये भी क्लीयर है कि रूस और यूक्रेन जंग में ट्रंप का वजऩ किस पलड़े में है। अमेरिकी जनता के बीच हाल में हुए सर्वे बताते हैं कि लोग उनके इस कार्यकाल में बहुत असहज हैं। वो एक तरह का एम्बेरेसमेंट हैं, जिसे उनके जाने के बाद तक महसूस किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि अमेरिका ने जितनी मेहनत से अन्य मुल्कों से रिश्ते सुधार थे वो ट्रंप के जाने पर फिर कितने दिन में सुधरेंगे, और अमेरिका इसकी कीमत क्या चुकाएगा। एक संभावना है कि ट्रंप की ये नीति कोई रिपब्लिकन उनसे भी ज़्यादा कट्टरता से आगे बढ़ाए। यदि ऐसा होता है तो कनाडाई पीएम के शब्दों में जो ‘नियम आधारित वल्र्ड ऑर्डर’ ध्वस्त हो रहा है उसके खंडहर तक नहीं बचेंगे। बचेंगे बस ट्रंप जैसे नेता जो पीडि़त और हमलावर में फर्क किए बगैर चाहते हैं कि छोटा औकात में रहे ताकि दुनिया में बड़ों का राज रहे जिससे शांति कायम होगी। वो ऐसी शांति बनाए रखने के लिए नोबेल चाहते हैं। इस सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक व्यंग्य तो तब साकार हुआ जब जनता के चुने वेनेजुएलन राष्ट्रपति को रातोंरात ट्रंप के सैनिक किडनैप कर ले गए और उसी देश की नेता विपक्ष चापलूसी में गिरते हुए नोबेल पगलू ट्रंप को अपना नोबेल सौंपने के लिए उत्सुक दिखी। ट्रंप बिल्कुल नहीं सोचते कि उनकी इस नंगई पर मुंह दबाए पूरी दुनिया हंसती है।

-सुदीप ठाकुर

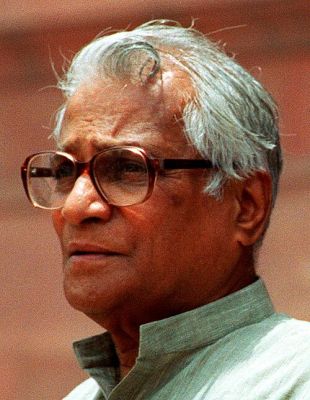

जॉर्ज फर्नांडीस को गए अब चार दिन हो गए। उनके निधन के बाद काफी कुछ लिखा जा चुका है। उनके जीवन का शायद ही कोई पहलू हो, जो अब सार्वजनिक न हो। वह करीब एक दशक से सार्वजनिक जीवन में अनुपस्थित थे। मीडिया ने उनमें दिलचस्पी लेनी बंद कर दी थी। मौत ही वह कारण बनी, जब मीडिया का उन पर ध्यान गया।

इतना कुछ लिखा जा चुका है, इसके बावजूद कई दिनों के असमंजस के बाद मैं यह पोस्ट लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। बहुत टालने की कोशिश की। शायद इसलिए कि जॉर्ज फर्नांडीस पर लिखने के लिए खुद को अधिकृत नहीं मानता।

जॉर्ज ने कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें इतने लंबे वक्त तक सार्वजनिक जीवन से अलग रहना पड़ेगा और फिर एक दिन चुपचाप विदा होना पड़ेगा। स्मृति खोने से पहले तकरीबन छह दशकों तक उन्होंने जैसा सार्वजनिक जीवन जिया, वैसे उदाहरण कम ही हैं। वह नेपथ्य में कभी नहीं रहे।

कमाल यह है कि अपने तमाम विरोधाभासों के बावजूद उन्होंने पूरी पारदर्शिता से अपना जीवन जिया। यह जरूर अचरज होता है कि आखिर किन वजहों से जार्ज ने उन सिद्धांतों और विचारों से समझौता किया, जिन्होंने उन्हें जॉर्ज साहब या साथी जार्ज बनाया था। क्या यह सिर्फ सत्ता में बने रहने की मजबूरियां थीं या फिर उनका परिस्थितियों से मोहभंग हो गया था? आखिर मुंबई के ट्रेड यूनियन नेता और खांटी सोशलिस्ट जॉर्ज दिल्ली के सत्ता के गलियारे में बंधक क्यों बन गए? क्या जॉर्ज को देखने का यह एक नजरिया भर है और इसका सच जॉर्ज के साथ अब दफन हो चुका है?

ऐसा लगता है कि विरोधाभास उनके जन्म से ही जुड़ गया था। 3 जून, 1930 को पैदा हुए जॉर्ज की मां ने उनका नाम जॉर्ज पंचम के नाम पर रखा था। लेकिन यही जॉर्ज साम्राज्यवाद के विरोध का प्रतीक बन गए।

किशोर अवस्था में वह ब्रिटिश नेवी में शामिल होना चाहते थे। लेकिन उनके पिता ने इसकी इजाजत नहीं दी और उन्हें मिशनरी बनने के लिए भेज दिया। उन्हें यह रास नहीं आया और फिर वह मुंबई आ गए। बरसों बाद 1999 को उन्हें संसद में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरीज ग्राहम स्टेंस और उनके बेटों को जिंदा जला देने की घटना के आरोपियों का बचाव करते देखा गया!

1974 में जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते देश ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, तब जॉर्ज दो रात तक सो नहीं सके थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। इसके दो बरस बाद इन्हीं जॉर्ज को बड़ौदा डायनामाइट कांड में मुख्य आरोपी बनाया जाता है। इसके तकरीबन पच्चीस बरस बाद जब वह देश के रक्षा मंत्री बनते हैं, तो उनकी सरकार दूसरी बार परमाणु परीक्षण करती है! संभवत: दुनिया के वह अकेले रक्षा मंत्री थे, जिनके दफ्तर में हीरोशिमा की तस्वीर लगी हुई थी।

मुंबई से उनकी जो कहानी शुरू हुई थी, तो वह किसी फिल्म से कम नहीं रही। जिस मुंबई में उन्हें फुटपाथ पर सोने को मजबूर होना पड़ा, वहीं महज एक दशक के भीतर 1960 के दशक में उनकी ऐसी हैसियत हो गई थी कि उनके एक इशारे पर मुंबई थम जाती थी! 1967 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जब एक मजदूर नेता की हैसियत से दक्षिण मुंबई जैसे अमीरों के इलाके में एस के पाटील जैसे दिग्गज को हराया था, तो यह उस वक्त की सबसे दमदार पटकथा हो सकती थी, जिस पर कोई फिल्म बन सकती थी। लेकिन यही जॉर्ज 1971 का चुनाव बुरी तरह हार गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जॉर्ज के आह्वान पर हुई 1974 की रेल हड़ताल के असर के बारे में नई पीढ़ी को अंदाजा भी नहीं होगा। इसी सिलसिले में जॉर्ज की गिरफ्तारी भी हुई थी।

जॉर्ज में गजब का आकर्षण था, जो अपने तुड़े-मुड़े कुर्ते, बिखरे बाल और चप्पल पहने हुए भी लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। नुक्कड़ सभाओं से लेकर संसद तक उनके भाषणों के लोग कायल थे। दरअसल 1967 के चुनाव में उन्हें आम लोगों का तो समर्थन मिला ही था, कॉलेज में पढऩे वाले छात्र-छात्राएं और युवा उनके दीवाने हो गए थे।

करीब पैंतीस बरस पहले मैंने उन्हें पहली बार राजनांदगांव में एक चुनावी सभा में सुना था। मुश्किल से ढाई सौ लोगों की उस छोटी सभा में जॉर्ज जोर शोर से कह रहे थे... जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करतीं!

ट्रंप अपनी विदेश नीति से जो भी हासिल करने निकले हों, नतीजा उल्टा निकलता दिख रहा है। ईयू-भारत ने डील कर ली। हाल तक एक-दूसरे के लिए आक्रामक रहे कनाडा और चीन हाथ मिला रहे हैं और करीब आठ साल बाद कोई ब्रिटिश पीएम चीन पहुंचे।

डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा का लिखा-

डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा का लिखा-

कभी अमेरिकी खेमे का अनिवार्य अंग रहे पश्चिमी देश अपने हितों की तलाश में एशिया का रुख कर रहे हैं। इस शृंखला में ताजा नाम है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर। चीन के साथ राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने का मकसद लिए स्टार्मर 28 जनवरी को बीजिंग पहुंचे हैं।

ट्रंप चाहते कुछ हैं, हो कुछ और रहा है?

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति का मनमाना और एकतरफा रवैया इतना नियमित हो गया है कि पश्चिमी सहयोगियों के लिए हैरान होने की भी सहूलियत नहीं बची है। विश्लेषकों के मुताबिक, पश्चिमी गठबंधन की हालत डांवाडोल है और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी वक्त गंवाए बिना अपने लिए बैकअप खोज रहे हैं। मसलन, करीब दो दशक से भारत और ईयू में व्यापारिक समझौते पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब ट्रंप फैक्टर ने बातचीत को इतनी रफ्तार दे दी कि डील हो गई।

ब्रिटेन और अमेरिका सबसे करीबी दोस्त रहे हैं। ब्रिटेन अब भी अमेरिका को अपना सबसे प्राथमिक सहयोगी मानता है। पहले यह भावना साझा थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद खासतौर पर ट्रंप 2।0 में ब्रिटेन अब इस दोस्ती पर आश्वस्त रहने की हालत में नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में किएर स्टार्मर बतौर प्रधानमंत्री पहली बार चीन पहुंचे हैं। बल्कि, आठ साल बाद यह पहली बार है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चीन गए हैं। पिछली बार मई 2018 में थिरेसा मे चीन गई थीं।

अपनी यात्रा का आशय स्पष्ट करते हुए स्टार्मर ने कहा कि चीन जिस तरह के आर्थिक मौके दे रहा है, उसकी अनदेखी कर पाना ब्रिटेन के लिए मुमकिन नहीं होगा। बीजिंग जाते हुए अपने विमान में पत्रकारों से बात करते हुए स्टार्मर ने शुतुरमुर्ग के रेत में सिर घुसाने वाली कहावत दोहराते हुए कहा कि चीन से ‘बातचीत करना हमारे हित में है। यह ट्रिप हमारे लिए वाकई अहम होने वाली है और हम असल में आगे बढ़ेंगे।’

चीन में स्टार्मर की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से होनी है। इसके बाद 30 जनवरी को वह स्थानीय कारोबारियों से बातचीत के लिए शंघाई जाएंगे। स्टार्मर अपने साथ 50 से ज्यादा कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल ले गए हैं।

स्वाभाविक सहयोगी नहीं रहे हैं चीन और ब्रिटेन?

औपनिवेशिक अतीत और सम-सामयिक रिश्तों का भार चीन और ब्रिटेन के रिश्तों का स्वभाव तय करता आया है। इसमें हांगकांग भी एक कारक है, जो कभी ब्रिटेन के नियंत्रण में था। यहां राजनीतिक आजादी का दमन और मानवाधिकार-लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति, दोनों देशों के बीच रुखेपन की वजह रही। उसपर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के लिए चीन के समर्थन ने दोनों के हितों को विरोधाभासी बनाया।

5जी नेटवर्क देने वाली चीनी कंपनियों पर गहरा अविश्वास, ब्रिटेन की सुरक्षा चिंताओं का एक हिस्सा है। वह चीन को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम मानता है। ब्रिटिश खुफिया सेवाओं का आरोप है कि चीन उनके अधिकारियों और नेताओं की जासूसी करवाता है, ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन में दखल देने और आलोचकों-विरोधियों को डराने की कोशिश करता है।

इस तरह के मुद्दे और आरोप-प्रत्योरोप सालों से दोनों देशों के संबंध को दिशा देते आए हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई5 के प्रमुख केन मैककैलम ने चेताया था कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ‘चीन के स्टेट ऐक्टर्स’ जोखिम हैं। ऐसे में स्टार्मर की यात्रा चीन और ब्रिटेन के आपसी रिश्तों में गर्माहट लाने का एक अहम बिंदु बन सकती है। हालांकि, स्टार्मर कह चुके हैं कि चीन की तरफ से मिलने वाले आर्थिक मौकों को लेने के लिए वह ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता’ नहीं करेंगे।

‘हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो

चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो’

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने 28 जून 2024 को बजट सत्र के दौरान मख़दूम मुहिउद्दीन का यह शेर पढ़ा था।

उनकी राजनीतिक यात्रा को ये पंक्तियां बख़ूबी दर्शाती हैं। उनकी आदत कुछ-कुछ ऐसी ही रही, सियासत के ठीक-ठाक जानकार भी बमुश्किल ही बता पाएं कि अजित पवार की शत्रुता किससे थी। वे अपनों के साथ भी रहे, ग़ैरों के साथ भी।

अजित पवार ने इस बात को चरितार्थ किया कि ‘सियासत में न तो कोई स्थाई दोस्त है और न ही स्थाई दुश्मन।’

28 जनवरी को एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने शोक प्रकट किया है।

अजित पवार ने अपने चाचा और भारतीय राजनीति में ‘चाणक्य’ की उपमा पाने वाले शरद पवार से अलग राह बनाई। उन्होंने अधिकांश राजनीति चाचा के साथ रहकर ही की, लेकिन 2023 में उन्होंने अलग राह चुन ली थी।

अजित पवार का बचपन और

शुरुआती राजनीतिक यात्रा

अजित, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव के बेटे थे।

उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली प्रवरा में हुआ।

चाचा के सियासत में सक्रिय होने की वजह से अजित को बचपन से ही राजनीति का माहौल मिला। अजित ने अपने चाचा शरद पवार की छत्र-छाया में रहते हुए ही राजनीति का पाठ सीखा था।

अजित 12वीं क्लास तक पढ़े हैं, उन्होंने बारामती के महाराष्ट्र एजुकेशन सेकेंडरी हाई स्कूल से पढ़ाई की थी।

1982 में उन्होंने राजनीति में क़दम रखा, जब वे एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए।

1991 में वे पुणे जि़ला सहकारी बैंक के चेयरमैन बने। अजित पवार साल 1991 में ही पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए।

हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए इसे खाली कर दिया।

फिर इसी सीट पर उपचुनाव में शरद पवार जीते जो पीवी नरसिंहा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने।

जब मुख्यमंत्री बनते-बनते

रह गए अजित पवार

अजित पवार ने साल 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की।

बाद के सालों में वो एनसीपी के टिकट पर लगातार जीतकर कुल सात बार विधानसभा गए।

महाराष्ट्र की राजनीति में अजित को बड़ा पद 1999 में मिला, जब वे विलासराव देशमुख के नेतृत्व वाली कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार में 1999 से दिसंबर 2003 तक सिंचाई मंत्री रहे।

अजित पवार इसके बाद साल भर के लिए ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे।

इसके बाद साल 2004 में एनसीपी-कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, इस बार अजित जल संसाधन मंत्री बने। फिर 2009 से 2014 के बीच भी उन्होंने अलग-अलग मंत्रालय संभाले।

ऐसा कहा जाता है कि साल 2004 में अजित पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन शरद पवार के कुछ सियासी समीकरणों के कारण एनसीपी को सीएम की पोस्ट नहीं मिल पाई थी।

वरिष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने ने साल 2020 में बीबीसी मराठी से कहा था, ‘अजित पवार 2004 में मुख्यमंत्री बन सकते थे। क्योंकि कांग्रेस-एनसीपी फॉर्मूले के अनुसार, मुख्यमंत्री का पद एनसीपी को ही मिलना तय था। अगर उस फ़ॉर्मूले के अनुसार काम हुआ होता, तो शायद तब ऐसा हो जाता। लेकिन उस वक्त समीकरण कुछ ऐसे बन गए कि अजित सीएम नहीं बन पाए।’

-राजेश डोबरियाल

उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव ख़त्म करने के लिए यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध और समर्थन तेज़ हो गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छात्रों ने नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया तो कई नेताओं ने भी इन नियमों को वापस लेने या इनमें संशोधन करने की मांग की है।

बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे पर हलचल मची हुई है। पार्टी के बड़े नेता इन नियमों से किसी के प्रति भेदभाव नहीं होने का आश्वासन दे रहे हैं तो ज़मीन से जुड़े कई कार्यकर्ता और कुछ नेता विरोध भी कर रहे हैं।

कई जगह से बीजेपी पदाधिकारियों के इस्तीफ़े की ख़बरें भी आ रही हैं। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है।

इस मुद्दे पर एक बात ख़ास है कि समर्थन और विरोध में बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी यह पार्टी लाइन से इतर एक मुद्दा बन गया है।

विरोध और प्रदर्शन

13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 जारी किया था। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता को बढ़ाना है ताकि किसी भी वर्ग के छात्र, छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके।

नोटिफिक़ेशन के मुताबिक़ उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी (समता समिति) बनाई जाएगी जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी।

इस नोटिफिक़ेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के ख़िलाफ़ फर्ज़ी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, संभल, कुशीनगर जैसे कई जि़लों में छात्र संगठनों और समूहों ने यूजीसी के नए नियमन के विरोध में प्रदर्शन किया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।

अलीगढ़ में राष्ट्रीय छात्र संगठन और क्षत्रिय महासभा ने हाथरस के बीजेपी सांसद अनूप प्रधान के काफि़ले को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए।

शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ‘इस गाइडलाइन में एक जजमेंट हैज् एक वर्ग को शोषित और दूसरे वर्ग को शोषक बताया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मान लेते हैं कि 7 मामले एसटी, एसटी, ओबीसी के आते हैं और तीन या दो या एक सामान्य वर्ग का आता हैज् और कौन यह तय करेगा कि जाति आधारित भेदभाव हो रहा है?’

ऐसे मामलों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए उन्होंने पूछा कि झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भेदभाव को ख़त्म करने के नाम पर हम और भेदभाव कैंपस में ला रहे हैं। इस नियमन को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि पूरे देश में यही मांग हो रही है।

भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली के बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी के नए नियमन के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया है।

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए फूट डाल रही है, पहले उसने हिंदू-मुसलमान के नाम पर लड़ाया और अब हिंदुओं को ही जाति में बांट रही है। अजय राय ने कहा कि यूजीसी नियमन को लेकर जो स्थिति कांग्रेस के समय में थी वही होनी चाहिए।

‘दुरुपयोग का अधिकार किसी को नहीं’

यूपी में कांग्रेस ने यूजीसी की नई गाइडलाइन्स का विरोध किया तो कर्नाटक में पार्टी ने उच्च शिक्षा के संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए विधेयक लाने की ज़रूरत बताई।

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा, ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव एक पुराना मुद्दा है। आप हैदराबाद में रोहित वेमुला मामले को याद कर सकते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी भी कहते हैं कि इसे रोकने के लिए किसी तरह का विधेयक लाया जाना चाहिए।’

‘लेकिन यूजीसी जो नए नियमन लेकर आई है उसे लेकर कुछ लोगों ने चिंता जाहिर की है। हमें उन्हें दूर करना चाहिए और इसके साथ ही हमारी जि़म्मेदारी है कि हाशिए के समाज, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग शामिल हैं, के हितों की रक्षा करें। उच्च शिक्षा संस्थान ऐसे सभी विवादों से दूर होने चाहिए और हमें सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। हमारी सरकार भी एक ऐसा विधेयक तैयार कर रही है जिसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा।’

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इन नियमों का बचाव करते हुए लिखा, ‘संविधान का आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के ख़िलाफ़ है,आप निश्चिंत रहिए, त्रष्ट का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ-साथ सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा। यह राजनीति नहीं है, देश बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से ही चलता है।’

आज़ाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन करने के उद्देश्य से लाए गए यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 का भीम आर्मी - आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) पूर्ण समर्थन करती है।’

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘जब उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (श्वङ्खस्) को जोड़ दिया गया है, जिसमें सिर्फ सामान्य जाति के बच्चे हैं तो फिर किसी को क्या दिक्कत हो रही है।’

इस सबके बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ‘मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी का उत्पीडऩ नहीं होने दिया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव के नाम पर इन नियमों का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं रहेगा। इसका दायित्व यूजीसी, भारत सरकार, राज्य सरकारों पर रहेगा। जो भी व्यवस्था बनेगी वह संविधान के दायरे में बनेगी और यह तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है।’

सोने की क़ीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. 26 जनवरी को सोने की क़ीमत पहली बार 5 हज़ार डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के पार चली गई.

सोना 4,57,000 रुपये प्रति औंस हो गया था. इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोने की क़ीमत 1,61,000 रुपये हो गई है.

इससे यह साबित हो गया कि पारंपरिक रूप से जिस संपत्ति में निवेश किया जाता था, वह अब भी चलन में है.

सोने की ऐतिहासिक तेज़ी 2025 में ही देखने को मिल गई थी, जब गोल्ड प्राइस में 60 फ़ीसदी से ज़्यादा का उछाल आया था. 1979 के बाद इस वर्ष सोने में सबसे ज़्यादा सालाना बढ़त देखी गई.

फ़िलहाल साल 2026 की शुरुआत ही हुई है, अभी पहला महीना ही चल रहा है और सोना 17 फ़ीसदी से ज़्यादा चढ़ चुका है.

शेयर बाज़ार की अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने सोने में निवेश बढ़ा दिया है. सोना और अन्य क़ीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश माना जाता है.

लेकिन सवाल ये है कि सोने में कब तक तेज़ी बनी रहेगी, इसके भाव बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं और क्या इसमें निवेश करना फ़िलहाल सुरक्षित है?

सोने में तेज़ी के पीछे 3 अहम कारण क्या हैं?

सोने की तेज़ी के पीछे यूं तो कई कारण हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

भू-राजनीतिक तनाव के कारण दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, ऐसे टाइम में निवेशक जोखिम उठाने की बजाय पारंपरिक संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ही डॉलर का इस्तेमाल भी घट रहा है और सोने पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है.

एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्प्रॉट इंक के अध्यक्ष रेयान मैकइंटायर ने कहा , "सोने की क़ीमतें भू-राजनीतिक विवाद और आर्थिक अनिश्चितता के कारण मज़बूत बनी हुई हैं. केंद्रीय बैंक लगातार सोना ख़रीद रहे हैं ताकि अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भर हों."

नज़र डालते हैं उन तीन कारणों पर जो सोने की क़ीमत को उछाल हैं -

1. ट्रंप की नीतियाँ और जियोपॉलिटिकल टेंशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से शेयर बाज़ार को कई झटके लगे हैं. इससे निवेशक अब सोने-चाँदी जैसे क़ीमती धातुओं पर निवेश कर रहे हैं. हाल ही में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने की क़ीमतें बढ़ी हैं.

अमेरिका ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, इसके बाद सोने की क़ीमतें बढ़ गईं. ट्रंप ने ईरान की सरकार को धमकी दी, क्योंकि वहाँ प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई हो रही थी. ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपने अधीन करने की बात भी उठाई.

उन्होंने यूरोपीय देशों पर टैरिफ़ लगाने की धमकी दी. हालांकि, बाद में ट्रंप पीछे हट गए थे. लेकिन व्हाइट हाउस की इस अनिश्चितता से बाज़ार अभी भी डरा हुआ है.

शनिवार को ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई व्यापार समझौता किया तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ़ लगा देगा. हालांकि, बाद में कनाडा ने कहा है कि उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं है.

इन सब घटनाओं ने निवेशकों को डरा दिया है. जब दुनिया में युद्ध, हमला या बड़ी राजनीतिक उलझन होती है, तो लोग अपने पैसे को शेयर बाज़ार या अन्य जोखिम वाली चीज़ों से निकालकर सोने जैसी सुरक्षित चीज़ों में लगाते हैं.

इस अनिश्चितता और भू-राजनीतिक जोखिम की वजह से निवेशकों ने सोने की तरफ़ रुख़ किया, जिससे इसकी मांग बढ़ी और क़ीमतें तेज़ी से ऊपर चढ़ गईं.

इसी तरह साल 2025 में भी ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ़ लगाए, तब भी निवेशक 'सेफ़ हेवन' की तरफ़ दौड़े. मार्केट में सेफ़ हेवन उन संपत्तियों को कहा जाता है जो वित्तीय बाज़ारों में गिरावट आने पर भी अपनी क़ीमत बनाए रखती हैं. बुरी स्थिति में भी कई बार यह क़ीमत बढ़ जाती है. सोना और चांदी मार्केट का सेफ़ हेवन हैं.

2. केंद्रीय बैंक सोने की ख़रीदारी कर रहे

सोने की तेज़ी के पीछे केंद्रीय बैंकों की भारी ख़रीदारी वाक़ई सबसे बड़ी वजहों में से एक है. 2022 से लगातार यह ट्रेंड मज़बूत हुआ है, 2025 में यह और तेज़ हो गया, जिससे सोने की क़ीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गईं.

केंद्रीय बैंक (जैसे चीन, पोलैंड, तुर्की, भारत, कज़ाकिस्तान आदि) सोने को रिज़र्व एसेट के रूप में बढ़ा रहे हैं. ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है.

सैंक्शन्स, ट्रेड वॉर और वैश्विक अस्थिरता से बचने के लिए सोना "इंश्योरेंस" की तरह काम करता है. जियोपॉलिटिकल टेंशन (रूस-यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ट्रेड वॉर) के कारण भी केंद्रीय बैंक इसे तेज़ी से ख़रीद रहे हैं.

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक़, उभरते हुए देश हर महीने औसतन 60 टन सोना ख़रीद रहे हैं. पोलैंड के केंद्रीय बैंक के पास 2025 के अंत में 550 टन सोना था, अब इनका लक्ष्य 700 टन करना है, गवर्नर एडम ग्लापिंस्की ने इस महीने यह बात कही थी. पोलैंड भी अपना भंडार 700 टन तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. चीन तो पहले ही लगातार 14 महीने से सोना ख़रीद रहा है.

केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोना ख़रीदते हैं और ये 'प्राइस-इंसेंसिटिव' होते हैं (मतलब ऊंची क़ीमत पर भी ख़रीदते रहते हैं). इससे मार्केट में सप्लाई कम पड़ जाती है और क़ीमतें ऊपर जाती हैं. जब सेंट्रल बैंक ख़रीदते हैं, तो प्राइवेट निवेशक, ईटीएफ़ और रिटेल भी फॉलो करते हैं. इससे डिमांड और बढ़ती है.

3. डॉलर का घटता इस्तेमाल

जब अमेरिकी डॉलर कमज़ोर होता है, तो सोने की क़ीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं. इसका कारण यह है कि सोना डॉलर में ही ख़रीदा-बेचा जाता है. डॉलर कमज़ोर होने पर दूसरे देशों के लोगों के लिए सोना सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वे ज़्यादा सोना ख़रीदने लगते हैं. इससे मांग बढ़ती है और क़ीमत ऊपर चली जाती है.

कमज़ोर डॉलर अक्सर महंगाई या आर्थिक अनिश्चितता के कारण होता है. ऐसे समय में लोग सोने को सेफ़ हेवन मानकर उसकी तरफ रुझान कर लेते हैं.

साथ ही, कमज़ोर डॉलर के साथ अमेरिका में ब्याज दरें भी कम रहती हैं, जिससे सोना रखने का कोई नुक़सान नहीं होता. विश्लेषकों का मानना है कि डॉलर से स्पष्ट तौर पर दूरी बढ़ने पर ही सोने की क़ीमत में वृद्धि हुई है.

अमेरिका और जापान ने मिलकर येन (जापान की मुद्रा) को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे डॉलर की ताक़त घटी. डॉलर कमज़ोर होने से सोना विदेशी ख़रीदारों के लिए सस्ता हो जाता है (क्योंकि सोना डॉलर में ही बिकता है). इसलिए दुनिया भर के लोग ज़्यादा सोना ख़रीद रहे हैं.

क्या इस साल और बढ़ेगी सोने की क़ीमत?

विशेषज्ञ यही मानते हैं कि फ़िलहाल सोने की क़ीमत में वृद्धि बनी रहेगी.

अलग-अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2026 में सोने की क़ीमत मोटे तौर पर ऊपर ही रहने वाली है, भले बीच-बीच में यह कुछ कम हो जाए.

इंडिया बुलियन एंड ज्लैवर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता सीए सुरिंदर मेहता ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "सोने की क़ीमत में वृद्धि के सभी कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं. ऐसा होता है तो 'सेफ़ हेवन' की तरफ़ दौड़ने वाले लोगों की संख्या में इज़ाफ़ा होगा, जिससे गोल्ड की क़ीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है."

लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के ताज़ा सर्वे में एनालिस्ट्स का मानना है कि 2026 में सोने का भाव 7,150 डॉलर तक भी जा सकता है.

जबकि दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इस साल के अंत तक सोने की क़ीमत का अनुमान 5,400 डॉलर तक लगाया है.

इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रॉस नॉर्मन ने एवरेज 5,375 डॉलर के साथ 6,400 डॉलर प्रति औंस का टारगेट दिया है. उनका मानना है कि फिलहाल अनिश्चितता का दौर जारी रहेगा. इसका सीधा प्रभाव सोने की क़ीमतों पर पड़ने वाला है.

जे.पी. मॉर्गन के अनुसार, सोने की ये तेज़ी अभी ख़त्म नहीं हुई है. हालाँकि रास्ता सीधा नहीं होगा, मतलब क़ीमत ऊपर-नीचे होती रहेगी. लेकिन लंबे समय तक सोना महंगा होने का रुझान जारी रहेगा. इसकी वजह है कि दुनिया भर में लोग और बैंक डॉलर से हटकर सोने की तरफ जा रहे हैं.

इसके मुताबिक, 2026 के अंत तक सोने की क़ीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुँच जाएगी. 2026 की आख़िरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में औसत क़ीमत 5,055 डॉलर प्रति औंस रह सकती है. जबकि 2027 के अंत तक ये और बढ़कर 5,400 डॉलर प्रति औंस के करीब हो सकती है.

भारत में सोने को लेकर कैसा रुझान?

भारत में भी दुनिया के बाकी देशों की तरह सोने में लोग तेज़ी से निवेश कर रहे हैं. हालांकि, महंगे भाव की वजह से ज्वेलरी ख़रीद कम हुई है. इसकी सेल करीब-करीब आधी हो चुकी है.

सुरिंदर मेहता ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "भारत में ज्वेलरी की बिक्री में कमी दर्ज की गई है. 40 से 50 फ़ीसदी सेल नीचे जा चुकी है. अगर भविष्य में भी इसी तरह से सोने की क़ीमत बढ़ती रही तो लोगों का ज्वेलरी की तरफ कम ही रुझान रहेगा. हालांकि, क़ीमत एक जगह ठहर जाती है तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ज्वेलरी का मार्केट फिर से अच्छा प्रदर्शन करेगा."

उन्होंने आगे कहा, "भले ज्वेलरी ख़रीद कम हो गई हो, लेकिन सोने में निवेश तेज़ी से बढ़ रहा है. इसमें 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है. इसकी वजह यह है कि लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में भी गोल्ड प्राइस बढ़ सकते हैं."

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

बीबीसी के जितेन्द्र नारायण के अनुसार 'दिल्ली में 26 जनवरी, 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड, राजपथ पर न होकर इर्विन स्टेडियम (आज का नेशनल स्टेडियम) में हुई थी।

तब के इर्विन स्टेडियम के चारों तरफ चहारदीवारी न होने के कारण उसके पीछे पुराना किला साफ नजऱ आता था।

साल 1950-1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह, कभी इर्विन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ।

राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई।

यह सिलसिला आज तक बना हुआ है। अब आठ किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लालकिला पर ख़त्म होती है।

आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश में संविधान लागू होने तक, 26 जनवरी की तारीख़ का अपना महत्व रहा है।

इसी दिन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी, 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा (डोमीनियन स्टेटस) नहीं दिया, तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा।

ब्रिटिश सरकार के इस ओर ध्यान न देने की सूरत में कांग्रेस ने 31 दिसंबर, 1929 की आधी रात को भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा करते हुए सक्रिय आंदोलन शुरू किया।

कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। इतना ही नहीं, हर साल 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया।

इस तरह, आजादी मिलने से पहले ही 26 जनवरी, अनौपचारिक रूप से देश का स्वतंत्रता दिवस बन गया था।

यही कारण था कि कांग्रेस उस दिन से 1947 में आज़ादी मिलने तक, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती रही।

साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन सुबह दस बजकर अठारह मिनट पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।

फिर इसके छह मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।

तब के गवर्मेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में शपथ लेने के बाद राजेंद्र बाबू को साढ़े दस बजे तोपों की सलामी दी गई।

तोपों की सलामी की यह परंपरा 70 के दशक से कायम रही है। और आज भी यह परंपरा बदस्तूर कायम है।

राष्ट्रपति का कारवां दोपहर बाद ढाई बजे गवर्मेंट हाउस से इर्विन स्टेडियम की तरफ रवाना हुआ।

यह कारवां कनॉट प्लेस और उसके करीबी इलाकों का चक्कर लगाते हुए करीब पौने चार बजे सलामी मंच पर पहुंचा। तब राजेंद्र बाबू पैंतीस साल पुरानी पर विशेष रूप से सजी बग्घी में सवार हुए, जिसे छह ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों ने खींचा।

इर्विन स्टेडियम में हुई मुख्य गणतंत्र परेड को देखने के लिए 15 हज़ार लोग पहुंचे थे।

आधुनिक गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति ने इर्विन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली।

उस समय हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया था। इस परेड में नौसेना, इन्फेंट्री, कैवेलेरी रेजीमेंट, सर्विसेज रेजीमेंट के अलावा सेना के सात बैंड भी शामिल हुए थे।

आज भी यह ऐतिहासिक परंपरा बनी हुई है।

पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे।

इतना ही नहीं, इस दिन पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ। देशवासियों की अधिक भागीदारी के लिए आगे चलकर साल 1951 से गणतंत्र दिवस समारोह किंग्स-वे (आज का राजपथ) पर होने लगा।

‘सैनिक समाचार’ पत्रिका के पुराने अंकों के अनुसार, 1951 के गणतंत्र दिवस समारोह में चार वीरों को पहली बार उनके अदम्य साहस के लिए सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र दिए गए थे। उस साल से समारोह सुबह होना शुरू हुआ और उस साल परेड गोल डाकखाना पर खत्म हुई।

साल 1952 से बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका एक समारोह रीगल सिनेमा के सामने मैदान में और दूसरा लालकिले में हुआ था। सेना बैंड ने पहली बार महात्मा गांधी के मनपसंद गीत ‘अबाइड विद मी’ की धुन बजाई और तभी से हर साल यही धुन बजती है।

साल 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया। तब इस अवसर पर रामलीला मैदान में आतिशबाजी भी हुई थी।

उसी साल त्रिपुरा, असम और नेफा (अब अरुणाचल प्रदेश) के आदिवासी समाज के नागरिकों ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया।

साल 1955 में दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए-आम में गणतंत्र दिवस पर मुशायरे की परंपरा शुरू हुई। तब मुशायरा रात दस बजे शुरू होता था।

उसके बाद के साल में हुए 14 भाषाओं के कवि सम्मेलन का पहली बार रेडियो से प्रसारण हुआ।

साल 1956 में पहली बार पांच सजे-धजे हाथी गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित हुए।

विमानों के शोर से हाथियों के बिदकने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सेना की टुकडिय़ों के गुजरने और लोक नर्तकों की टोली आने के बीच के समय में हाथियों को लाया गया। तब हाथियों पर शहनाई वादक बैठे थे।

साल 1958 से राजधानी की सरकारी इमारतों पर बिजली से रोशनी करने की शुरूआत हुई।

साल 1959 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए।

साल 1960 में परेड में पहली बार बहादुर बच्चों को हाथी के हौदे पर बैठाकर लाया गया जबकि बहादुर बच्चों को सम्मानित करने की शुरुआत हो चुकी थी।

उस साल, राजधानी में लगभग 20 लाख लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह देखा, जिसमें से पांच लाख लोग राजपथ पर ही जमा हुए थे।

गणतंत्र दिवस परेड और बीटींग रिट्रीट समारोह देखने के लिए टिकटों की बिक्री साल 1962 में शुरू हुई।

उस साल तक गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई छह मील हो गई थी यानी जब परेड की पहली टुकड़ी लाल किला पहुंच गई तब आखिरी टुकड़ी इंडिया गेट पर ही थी। उसी साल भारत पर चीनी हमले से अगले साल परेड का आकार छोटा कर दिया गया।

साल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तब से यह परंपरा आज तक जारी है।’

26जनवरी के मौके पर शक्ति का गुणगान करने की बजाय लोकतंत्र का गुणगान किया जाता तो अच्छा होता। हमारे लोकतंत्र की कमजोरी है लोकतांत्रिक मनुष्य का अभाव। लोकतंत्र की उपलब्धि है विशालकाय लोकतांत्रिक संरचनाओं का विकास।

लोकतंत्र का विकास खेतों-खलिहानों तक हुआ।

पंचायतें गांवों तक पहुँची लेकिन किसान की दुर्दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। खेती में उत्पादन बढ़ा लेकिन गांवों में भुखमरी कम नहीं हुई। भारत के गांवों में किसानों के पास संचित संपदा में कमी आई। हताशा और आत्महत्या में इजाफा हुआ। बड़े किसानों की अमीरी बढ़ी। कारपोरेट किसानी का जन्म हुआ।

भारत में सैंकडों नए बाँध बने, लाखों नए कारखाने बने,करोडों लोगों को नौकरी मिली, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। सभी नदियां प्रदूषित हुईं। जिस देश में नदियां प्रदूषित होंगी वहां लोकतंत्र प्रदूषणरहित नहीं हो सकता। पानी और पर्यावरण लुटेरों की नई कौम पैदा हुई।

लोकतंत्र के विकास के साथ स्त्री संरक्षण और विकास के लिए सैंकड़ों कानून बने। लेकिन स्त्री उत्पीडऩ कम नहीं हुआ। लोकतंत्र की समूची प्रकृति स्त्री को आत्मनिर्भर कम और परनिर्भर ज्यादा बनाती है।

आज जितनी औरतें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं उससे कई गुना ज्यादा औरतें घरों में गुलामों से भी बदतर अवस्था में जी रही हैं। सच यह है कि लोकतंत्र ने परिवार में दस्तक नहीं दी है। परिवार को लोकतात्रिक बनाए बगैर स्त्री के लिए लोकतंत्र अभी भी दुर्लभतंत्र है।

लोकतंत्र के विकास के साथ बहुस्तरीय मीडिया तंत्र का विशालकाय तंत्र पैदा हुआ है। यह ऐसा तंत्र है जिसमें तांत्रिकों (प्रिफॉर्मरों) के लिए जगह है लेकिन लोकतांत्रिक संरचनाओं के लिए क्रिटिल स्पेस का अभाव है।

मीडिया ने मीडियाकर्मी ज्यादा पैदा किए हैं ओपिनियन मेकर कम पैदा किए हैं। हमारा मीडिया एकायामी है, अपनी कहता है, जनता की राय नहीं सुनता। यही वजह है मीडिया से जनता की ओर प्रवाह है जनता से मीडिया की ओर प्रवाह नहीं है।

गणतंत्र दिवस आत्मालोचना का दिन है, आसपास देखें, देश में देखें क्या छूट गया है हमारी आँखों से,कौन सी चीज है जो हमारे हाथ से निकल गयी है !

सबसे बड़ी त्रासदी यह हुई है कि सम-सामयिक सामाजिक वास्तविकता हमारे हाथ से निकल गयी है,हमने उसे पाने के लिए बेचैन होना बंद कर दिया है। जब आप सम सामयिक यथार्थ को देखकर बेचैन नहीं होते तो इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाते हैं, कायदे से हमें इंसानियत के सबसे ऊँचे स्तर पर होना चाहिए।सेना और उसका तंत्र हमारी इंसानियत की निशानी नहीं हैं,सोचो हमने क्या खोया है ?

सारी दुनिया के देश अपने आजादी के दिन को सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में जब दिखाते हैं तो जाने-अनजाने वे मानवता की नहीं सत्ता की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। लोकतंत्र की ताकत सैन्य शक्ति प्रदर्शन में नहीं लोकतांत्रिक मनुष्य की क्षमता के प्रदर्शन में दिखनी चाहिए। भारत के नागरिक कंगाल हुए है, भुखमरी, बेकारी बढ़ी है। भारत की इससे उमेज खराब हुई है। हमारे शासक अपनी इमेज चमकाने में लगे है और दरिद्रनारायण को उन्होंने अपने एजेण्डे से बाहर कर दिया है। आज सारी दुनिया देख रही है कि भारत की सरकार सबसे कमजोर, नीतिहीन और दिशाहीन सरकार है। इससे हमो लोकतंत्र का खोखलापन सामने आया है। हम सब इस पर संवाद करें।

-केट बॉवी

दुनिया भर में लाखों लोग नींद न आने से परेशान हैं। कुछ को सोने में वक्त लगता है और कुछ अनिद्रा के शिकार हैं।

हर किसी की चाहत है कि उन्हें जल्दी नींद आ जाए। लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि 5 से 50 प्रतिशत तक लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं।

कुछ लोग तो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। सोने के आसान तरीके ढूंढे जाते हैं। इन्हीं में एक ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ भी है, जो इन दिनों खूब वायरल है।

दावा है कि यह तरीका अपना लेंगे तो आपको सिर्फ 2 मिनट में नींद आ जाएगी।

‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ टिकटॉक पर बहुत लोकप्रिय हुआ है। इससे जुड़े वीडियोज पर लाखों व्यूज आते हैं। वीडियोज में इस तरीके को अपनाने के लिए आसान स्टेप्स दिखाए जाते हैं और दावा किया जाता है कि इससे तुरंत नींद आ जाती है।

लेकिन विशेषज्ञों ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को बताया है कि यह वायरल तरीका सोने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह ‘खतरनाक’ उम्मीदें पैदा करता है।

एक्सपर्ट्स ने सैनिकों द्वारा असल में इस्तेमाल किए जाने वाले स्लीपिंग टिप्स भी बताए, जिन्हें आम लोग आज़मा सकते हैं।

मिलिट्री स्लीप मेथड क्या है?

यह तरीका अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड कोच लॉयड ‘बड’ विंटर ने 1981 में अपनी किताब ‘रिलैक्स एंड विन’ में बताया था।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विंटर ने यह तकनीक अमेरिकी नेवी के पायलट ट्रेनिंग स्कूल के छात्रों के लिए विकसित की थी, ताकि वे बहुत तनाव वाली स्थिति में भी अच्छी नींद ले सकें। बेहतर ‘परफॉर्म’ कर सकें।

विंटर ने दावा किया था कि छह हफ्ते तक यह तरीका अपनाने से पायलट किसी भी समय, किसी भी हालत में दो मिनट में सो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये स्टेप्स बताए:-

सिर, जबड़े और चेहरे को बारी-बारी से ढीला छोड़ें, साथ में धीरे-धीरे गहरी सांस लें

कंधों को ढीला छोड़ते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें।

पूरे हाथ को बिस्तर पर ढीला छोड़ दें, बाइसेप्स से शुरू करके कोहनी, कलाई और हाथ तक। दूसरे हाथ के साथ भी ऐसा ही करें।

पैरों को ढीला छोड़ें, जांघ से लेकर टखने तक। दूसरा पैर भी इसी तरह ढीला छोड़ दें।

अब दिमाग को शांत रखें, किसी विषय पर चिंतन न करें। किसी शांत तस्वीर की कल्पना करें- जैसे वसंत का कोई दिन या शांत झील का दृश्य। ज़रूरत पड़े तो ‘मत सोचो’ जैसा वाक्य दोहराएं और कम से कम 10 सेकंड तक दूसरी सोच को रोकें।

विशेषज्ञ- दो मिनट में सोना नामुमकिन

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इतनी जल्दी नींद आने की उम्मीद करना सोने की कोशिश को खराब कर सकता है। मिलिट्री न्यूरोसाइंटिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट डॉ.एलिसन ब्रेगर कहती हैं, ‘दो मिनट में सो जाने का दावा एक ‘खतरनाक’ बात है।’

किसी भी सामान्य व्यक्ति को सोने में औसतन 5 से 20 मिनट लगते हैं, इसलिए सिर्फ दो मिनट में सोने की कोशिश चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है। आप अनिद्रा के शिकार भी हो सकते हैं।

ब्रेगर कहती हैं, ‘दो मिनट में सोना सच में नामुमकिन है। जल्दी सोने की कोशिश में आप निराश होंगे। अगर फिर भी कोई दो मिनट में सो जाता है तो समझ लें कि या तो वह कुछ दिनों से सोया नहीं या उसे कोई स्लीप बीमारी हो सकती है।’

ब्रेगर कहती हैं कि उन्हें कुछ सैनिकों के बारे में पता है जो यह तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सैनिकों की नौकरी बहुत थकाने वाली होती है, इसलिए उनमें से कुछ मिनटों में सो जाते हैं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है।

जल्दी सोने के लिए क्या तरकीब लगाएं?

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल के स्लीप क्लिनिक के लीड डॉक्टर ह्यूग सेल्सिक कहते हैं कि अनिद्रा से परेशान लोग यह मिलिट्री तरीका अपनाएंगे तो उन्हें और भी कम सफलता मिलेगी।

उन्होंने कहा, ‘जो मरीज मेरे पास आकर इस बारे में बताते हैं, उनमें से ज़्यादातर के लिए यह तरीका काम नहीं करता, वरना वे मेरे सामने नहीं बैठे होते।’

वे आगे कहते हैं, ‘अगर लंबे समय से नींद की समस्या रही है, तो अच्छी नींद को बहुत परफेक्ट चीज समझने की गलती हो जाती है। अगर आप दिन में ज़्यादातर समय चुस्त और तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो आपकी नींद अपना काम कर रही है।’

आमतौर पर आठ घंटे की नींद को ज़रूरी माना जाता है कि लेकिन डॉक्टर सेल्सिक मानते हैं कि आठ घंटे की नींद का आइडिया एक मिथक है और काफी नुकसानदायक भी।

अध्ययन बताते हैं कि हर व्यक्ति के लिए सही नींद के घंटे अलग होते हैं। डॉक्टर सेल्सिक जूते की साइज का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ‘औसत साइज छह हो सकता है, लेकिन कुछ लोग आठ या चार साइज़ के जूते भी पहनते हैं। ठीक उसी तरह कुछ को सात-आठ घंटे से ज़्यादा नींद चाहिए, कुछ को कम। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सोना चाहिए।’

यदि आप फिर भी जल्दी सोना चाहते हैं, तो डॉक्टर सेल्सिक इसके लिए तीन टिप्स देते हैं:

हर दिन एक ही समय पर उठें, इससे नींद खुलने का समय तय हो जाता है और रात को सोने का टाइम भी फिक्स हो जाएगा।

दिन में झपकी न लें, क्योंकि इससे रात को नींद काम आती है।

तब तक बिस्तर पर न जाएं जब तक नींद न आए। अगर शरीर तैयार नहीं है तो आप लंबे समय तक लेटे रहेंगे। इसलिए शाम को बैठिए, अपना समय एंजॉय कीजिए, जब आँख लगने लगे तभी बिस्तर पर जाएं।

-डॉ. प्रकाश हिंदुस्तानी

भारत ने यूरोपीय यूनियन (EU) के साथ 'भोत बड़ी वाली' डील कर ली. 18 साल की खींचतान ख़तम! ट्रम्पवा देख ले ! ....और दे धमकी टैरिफ की?

भारत और EU की इस डील को मदर ऑफ़ आल डील्स बोलते हैं क्योंकि इससे अब शॉपिंग में मज़ा आएगा — कई चीजें सस्ती होंगी। खासकर दवा-दारू और कारें!

- जर्मन-इटालियन कारें (BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Ferrari जैसी लग्जरी कारों ) की कीमत में 20-50% तक कमी आ सकती है. अभी 100-110% तक ड्यूटी लगती है, अब काफी कम होगी. "अब तो BMW 5 सीरीज 50-60 लाख में आ जाएगी!"

- दारू वालों का जश्न होगा. बीयर, वाइन और स्पिरिट्स — जर्मन बीयर, फ्रेंच वाइन, स्कॉच व्हिस्की, इटालियन वाइन सस्ती होंगी. स्पिरिट्स पर ड्यूटी 40% तक कम होगी.

- खाने-पीने की चीजें — ऑलिव ऑयल, चॉकलेट, पास्ता, चीज़, फ्रूट जूस, प्रोसेस्ड फूड, मार्जरीन — ये सब यूरोपीय ब्रांड्स अब 10-30% सस्ते मिलेंगे.

- फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स — कई दवाइयाँ और हेल्थ प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे.

- टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स (झींगा आदि) पर EU में ड्यूटी कम या जीरो होगी.

इन इंडस्ट्रीज में ऑर्डर बढ़ेंगे :

फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, IT सर्विसेज — भारतीय कंपनियों को यूरोप में आसानी से बेचने का मौका।

EU से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा — फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी, जॉब्स.

क्लाइमेट फंड से 500 मिलियन यूरो मदद → ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सस्टेनेबल इंडस्ट्री में फायदा.

कुल ट्रेड डबल होने का अनुमान भारत की इकोनॉमी तेज चलेगी.

प्रीमियम सामान अब अफोर्डेबल — कार, बीयर, चॉकलेट, ऑलिव ऑयल सस्ता.

एक्सपोर्ट जॉब्स बढ़ेंगे — टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग में अच्छी कमाई.

कंपटीशन बढ़ेगा क्वालिटी बेहतर, कीमतें रियलिस्टिक.

अगर बहुत सारे यूरोपीय सामान आए तो कुछ घरेलू इंडस्ट्रीज में शुरुआती दौर में नौकरियाँ कम हो सकती हैं (ट्रांजिशन पीरियड में सरकार प्रोटेक्शन देगी).

अभी तो पार्टी शुरू हुई है ... सुरूर आने में कुछ महीने लग सकते हैं.

नोट : अमेरिका ने नखरे चलते रहेंगे. ट्रम्प कभी तोला कभी माशा होते रहेंगे. बाकी तो जो है सो है ही!

-प्रियदर्शन

संगीतकार एआर रहमान ने बीबीसी को दिए एक लंबे इंटरव्यू में बहुत हल्के लहज़े में यह शिकायत की थी कि बॉलीवुड का शक्ति-संतुलन बदलने की वजह से शायद उन्हें काम मिलना कम हो गया है।

उन्होंने कहा कि संभव है, इसके पीछे एक सांप्रदायिक पहलू भी हो, लेकिन उन्हें इसके बारे में सुनी-सुनाई बातों के अलावा साफ़ कुछ नहीं पता।

बस इतनी भर शिकायत करने से छह राष्ट्रीय पुरस्कार, दो अकेडमी अवॉर्ड, दो ग्रैमी, एक बाफ़्टा, 15 फि़ल्मफ़ेयर और 18 फि़ल्मफ़ेयर साउथ हासिल करने वाले पद्म भूषण संगीतकार की ट्रोलिंग शुरू हो गई।

उन पर आरोप लगाया गया कि वे देश को बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। उनसे माफ़ी की मांग की गई।

आरोप लगाने वालों में घोर दक्षिणपंथी संगठनों से लेकर खुद को कुछ प्रगतिशील मानने वाले वे लोग भी शामिल दिखे जिन्हें बॉलीवुड पर उंगली उठाना गवारा न था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ख़ामोश रहे। बेशक, कई लोगों ने एआर रहमान के पक्ष में भी बयान दिए। परेश रावल ने कहा कि उन्हें रहमान पर गर्व है। लेकिन इस ट्रोलिंग का दबाव ऐसा था कि एआर रहमान को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। उन्हें बताना पड़ा कि भारत ही उनका घर है, उनकी प्रेरणा है, उनके संगीत के स्रोत भारत की बहुसांस्कृतिकता में हैं और अपने देश पर उन्हें गर्व है।

असहमति का अधिकार

ध्यान से देखें तो एआर रहमान का संगीत उस दौर में परवान चढ़ रहा था जब भारत में हिंदूवादी राजनीति अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। एक तरफ राम रथ यात्रा जारी थी और बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो रहा था तो दूसरी तरफ़ ‘रोजा’, ‘बॉम्बे’, ‘लगान’ और ‘दिल से’ जैसी फिल्मों के गीत गूंज रहे थे।

इनके उत्कर्ष के रूप में ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ का ‘जय हो’ आया जिसने वाकई ऑस्कर जीतकर दुनिया में भारत की जय-जय करा दी और आने वाले कई वर्षों तक वह भारत में राष्ट्रीय गर्व के मौकों पर देश का ‘थीम सॉन्ग’ बना रहा।

इन सबसे पहले भारत की आजादी के पचास साल पूरे होने पर ‘मां तुझे सलाम’ रच कर रहमान ने राष्ट्रीयता के जज़्बे को अलग तरह की सांगीतिक अभिव्यक्ति दी थी।

कुछ देर के लिए मान लें कि एआर रहमान ने जो शिकायत की, वह बहुत सही न रही हो। हालांकि ख़ुद इसको लेकर वह संशय में दिखे थे। लेकिन अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो इस तकलीफ को रखने का अधिकार है।

दूसरों को इस अधिकार से असहमति का भी अधिकार है।

क्या ही अच्छा होता कि लोग इस तकलीफ़ को समझते और रहमान को समझाने की कोशिश करते कि माहौल वैसा नहीं है जैसा उन्हें लग रहा है, कि इस देश में सांप्रदायिकता के विकट उभार के बावजूद सदियों से चली आ रही और स्वाधीनता संग्राम के दौर में सींची गई सांस्कृतिक बहुलता की परंपरा बेहद मजबूत है। लेकिन जिस तरह रहमान पर हमले शुरू हो गए, उससे लगा कि रहमान की शिकायत की ही पुष्टि हो रही है।

क्या यह रहमान की शिकायत से नाराजग़ी का मामला था, या रहमान की धार्मिक पहचान के आधार पर उन पर हमले किए जा रहे थे? क्या इस धार्मिक पहचान को पिछले दिनों लगातार निशाने पर नहीं रखा जा रहा है?

इस देश में अचानक अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान खोजने-बताने की जो मुहिम चल पड़ी है, उसके पीछे कौन लोग हैं? वे कौन लोग हैं जो यह सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन बाबर जैसा मुसलमान है और कौन एपीजे अब्दुल कलाम जैसा?

हर महीने, करोड़ों लोग पिन्ट्रेस्ट (Pinterest) पर नए-नए स्टाइल देखने पहुंचते हैं.