संपादकीय

आसपास की कुछ मामूली और सतही घटनाओं पर लिखने का आसान सा लालच छोडक़र जब दुनिया और मानव संस्कृति के व्यापक हित के मुद्दों पर लिखने का सोचें, तो चीजें सरहदें छोडऩे लगती हैं। जब आसमान के किसी पंछी की नजरों से, या अंतरिक्ष के किसी उपग्रह के कैमरे से धरती को देखा जाए, उसके मुद्दों को देखा जाए, तो देशों की सरहदें नहीं दिखतीं, सिर्फ उपमहाद्वीप दिखते हैं, समंदर और जमीन का फर्क दिखता है। ऐसे में बातें किसी एक देश के भीतर कैद नहीं रहतीं, वे सरहदों के आरपार कई देश या कई उपमहाद्वीप पार करते दिखती हैं। ऐसी ही एक बात यह लगती है कि क्या अब दुनिया में लोकतंत्र, चुनाव, संविधान, मानवाधिकार, बुनियादी हक, और मानवीय मूल्य की कोई जगह धरती पर रह गई है? आज दुनिया के अधिकतर देशों का जो हाल दिखता है, वह परले दर्जे की आत्मकेन्द्रित, आत्ममुग्ध, और स्वार्थी सरहदों का दिखता है, जिन्हें अपने से परे के भले से बहुत ही कम लेना-देना है। लोकतंत्र जो कि अभी हाल के दशकों तक दुनिया की सभ्यता में शासन व्यवस्था की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता था, पिछले कुछ दशकों में इस रफ्तार से हाशिए पर चले गया है कि मानो सडक़ किनारे, फुटपाथ के पार, किसी बड़े शोरूम के शोकेस के चबूतरे पर बैठा हुआ लोकतंत्र दुनिया के राजपथ पर नंगा नाच देख रहा हो। आज दुनिया के बहुत से देशों में लोकतंत्र महज चुनावतंत्र रह गया है, और लोकतांत्रिक कहे और समझे जाने वाले चुनावों के भीतर भी वह महज एक बहुमत-तंत्र बन गया है, जो कि लोकतांत्रिक चाहे बिल्कुल भी न हो, वोटरों के अधिक बहुमत को जो सुहाता हो, वही निर्वाचिततंत्र आज लोकतंत्र मान लिया गया है। लेकिन क्या सचमुच ही लोकतंत्र कभी निर्वाचन, और बहुमत द्वारा निर्वाचन तक सीमित था? क्या वह कभी सिर्फ चुनाव का मोहताज था? क्या वह दो चुनावों के बीच लोकतंत्र के खात्मे पर भी उस तरह का तंत्र था जिसकी लाश हर पांच बरस में कब्र से निकालकर मेडागास्कर में समारोह मनाया जाता है? जिन्हें मेडागास्कर की यह परंपरा न मालूम हो उनकी जानकारी के लिए वहां पर लोग अपने दफन किए गए पूर्वजों की लाशों को हर पांच साल में कब्र से निकालते हैं, पूरा कबीला और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, इन लाशों को निकालकर उन्हें नए कपड़ों में, या रेशमी कफन में सजाते हैं, नाच-गाने, ढोल-नगाड़े, और भोज के साथ उत्सव मनाते हैं। क्या यह सब कुछ कई देशों में हर पांच बरस में होने वाले चुनाव सरीखा नहीं लग रहा!

अभी किसी ने राममनोहर लोहिया का उनके वक्त का लिखा हुआ पोस्ट किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में पांच महाशक्तियों को मिले हुए वीटो के अधिकार को लोहिया ने एक किस्म से सवर्ण जाति व्यवस्था करार दिया था, और इस व्यवस्था के चलते हुए किसी तरह के अंतरराष्ट्रीय इंसाफ की संभावना को नकार दिया था। आज का माहौल संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देने का चल रहा है। ट्रम्प अपना एक घरेलू पांव-पोंछने किस्म का अंतरराष्ट्रीय मंच बनाना चाहता है जो कि कहने के लिए तो शांति कायम करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वह उसे अपने निजी गिरोह की तरह बनाना चाहता है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र नाम की पंचायत अप्रासंगिक हो जाए। दूसरी तरफ आधी सदी हो गई अमरीका और इजराइल बार-बार यह साबित कर रहे हैं कि फिलीस्तीन के मामले में संयुक्त राष्ट्र के कितने भी प्रस्ताव वे कुचल सकते हैं, और उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसे देखते हुए यह लगता है कि आधी सदी पहले लोहिया का यह कहना कि दुनिया में बराबरी की जगह पांच ताकतवर देशों की जागीर बना देने का काम संयुक्त राष्ट्र में वीटो ने किया है। उन्होंने कहा था कि जहां पांच देशों को वीटो का अधिकार है, वहां न तो न्याय हो सकता है, न शांति। लोहिया का कहना था कि दुनिया में औपनिवेशिक शासन भले खत्म हुआ हो, जैसा कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश गुलामी खत्म हुई थी, लेकिन वीटो ने औपनिवेशिक शासन को नई शक्ल दे दी है। पांच देश (अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और चीन) पूरी दुनिया के फैसले रोक सकते हैं, रोक ही रहे हैं। आज अगर हम देखें तो फिलीस्तीन, यूक्रेन, सीरिया जैसे बहुत से मोर्चों पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाकर इनमें से कोई न कोई महाशक्ति यूएन के बहुमत और जनमत को रोक सकती है।

पिछले एक दशक में दुनिया में लोकतंत्र की बुनियाद खोखली होने की बात दुनिया के कुछ साखदार संस्थानों ने दर्ज की है। स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट, और फ्रीडम-हाऊस जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट हैं कि दुनिया की बड़ी आबादी अब ऐसे देशों में रह रही है जिन्हें पूर्ण लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनावों के बीच नागरिक अधिकारों का दायरा लगातार सिमटता चला जाता है। मीडिया, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, और नागरिक समाज, इन सब पर धीरे-धीरे सत्ता का दबाव बढ़ता चला गया है। ऐसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बताती हैं कि लंबे समय से उदार लोकतंत्र का गढ़ माना जाने वाला योरप अब हंगरी और पोलैंड में बदले हालात झेल रहा है जहां संविधान और न्यायपालिका को सरकारों के अनुकूल ढालने की हमलावर कोशिशें हुई हैं, और जारी हैं। इन्हीं संस्थाओं की रिपोर्ट कहती है कि शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के सवाल पर मानवाधिकारों की भाषा धीरे-धीरे राष्ट्रवादी उन्माद में बदलती जा रही है। योरप और उसके बाहर जो देश उदार लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के प्रतीक बने हुए थे, वे भी आज शरणार्थियों, विदेशियों, और नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर कट्टर रूख दिखा रहे हैं। इस संदर्भ में दुनिया भर में आज भारत के मौजूदा हालात, और यहां की राजनीति को भी आंका जा रहा है कि इस विशाल लोकतंत्र में आज लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, कितना बचा हुआ है।

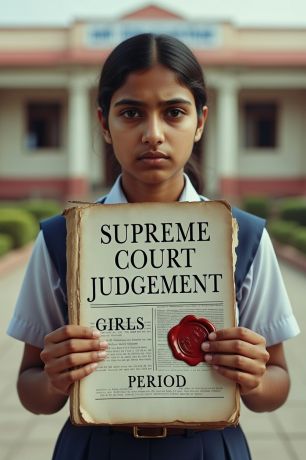

सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें लड़कियों और महिलाओं की माहवारी से जुड़ी सेहत की जरूरतों को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा घोषित किया। जस्टिस जे.बी.परदीवाला, और जस्टिस आर.महादेवन की बेंच का यह फैसला स्कूल जाने वाली लड़कियों की माहवारी की जरूरतों को लेकर था। अदालत ने देश की हर सरकारी और निजी स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त का सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है जिसमें स्कूलों में माहवारी से जुड़ी सुविधाओं की कमी का जिक्र था, और अदालत से मदद मांगी गई थी। इस फैसले में जजों ने कल कहा है कि माहवारी के दौरान लड़कियां सामाजिक और सार्वजनिक अपमान का सामना करती हैं जिसका उनकी शिक्षा और सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए शहरी हो, या ग्रामीण, हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पानी, साबुन, और जरूरत पडऩे पर अतिरिक्त यूनिफॉर्म का इंतजाम अनिवार्य किया गया है। अदालत का यह फैसला इन सरकारी आंकड़ों के आधार पर भी आया है जिनके मुताबिक भारत में हर बरस सवा दो करोड़ लड़कियां माहवारी की दिक्कतों की वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। अब अदालत ने यह कहा है कि राज्यों को इन निर्देशों पर पूरे अमल के लिए निगरानीतंत्र बनाना होगा। कुछ और बारीक बातें भी इस फैसले में लिखी गई हैं, लेकिन हम आज यहां पर मोटी-मोटी बातों पर ही चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं।

भारत की इस बात के लिए भी बड़ी आलोचना होती थी कि सेनेटरी नैपकिंस पर टैक्स भारत में 2018 तक जारी था। लंबी जन आलोचना के बाद जीएसटी कमेटी ने इसे हटाया है। कुछ दूसरे देशों का हाल देखें, जहां पर भारत के मुकाबले गरीबी खासी अधिक है, तो उनमें भी कई जगहों पर स्कूलों में सेनेटरी पैड्स मुफ्त मुहैया कराने का इंतजाम पहले से है। अफ्रीका के देश केन्या में 2018 से स्कूली लड़कियों को ये मुफ्त हासिल हैं। बोत्सवाना में 2017 से, जाम्बिया में हर स्कूल में, नेपाल में 2019-20 से, और एक सबसे गरीब देश इथियोपिया में भी कुछ स्कूल कार्यक्रमों में सेनेटरी पैड मुफ्त मुहैया कराए जाते हैं। ऐसे सारे ही देशों का यह तजुर्बा रहा है कि स्कूली लड़कियों को इस मुफ्त सहूलियत के बाद लड़कियों का स्कूल छोडऩा कम होता है। भारत में करीब एक चौथाई लड़कियां माहवारी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। वे स्कूल में पढ़ते हुए भी महीने में तीन से पांच दिन तक गैरहाजिर रहती हैं। मामूली गंदे कपड़े के इस्तेमाल से वे तरह-तरह के संक्रमण से गुजरती हैं, स्कूलों में ऐसे पैड डालने के लिए कचरे के डिब्बे नहीं रहते, भारत की गांवों के स्कूलों में ऐसे डिब्बों का इंतजाम और कम है। लेकिन जिस-जिस देश में स्कूली लड़कियों को पैड मुफ्त दिए गए, वहां-वहां स्कूल छोडऩा घट गया है, और ये आंकड़े एकदम ही चौंकाने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हम इसलिए भी ऐतिहासिक मान रहे हैं कि माहवारी को भारत में जिस तरह सामाजिक छुआछूत माना जाता है, माहवारी से गुजर रही लडक़ी या महिला को अधिकतर जगहों पर शुभ कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता है, पूजा-पाठ से दूर रखा जाता है, रसोईघर में घुसने नहीं दिया जाता, वहां पर अगर माहवारी की दिक्कतों के समाधान को बुनियादी अधिकार में शामिल कर लिया गया है, तो यह लड़कियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम है। थोड़ी हैरानी इस बात पर होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो कुछ बरस में वोटर बनने वाली इस उम्र की लड़कियों की इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, और चुनावों पर जिंदा रहने वाले, और सत्ता पाने वाले नेताओं का कारोबार तो वोटर, और जल्द वोटर बनने वाले लोगों पर टिका रहता है। संसद और सरकार, विधानसभाओं, और नेताओं ने जो नहीं किया, उसे एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, यह भारत की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, और उन पर काबिज लोगों के देखने लायक आईना भी है। सुप्रीम कोर्ट की नीयत चाहे आईना दिखाने की न हो, लेकिन आईना पेश तो हो ही चुका है, और हर स्कूली लडक़ी हर महीने के चार-पांच दिन जजों को दुआ देगी, न कि नेताओं को। यह बड़ी लोकतांत्रिक विसंगति की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज लड़कियों की जिस जरूरत को मौलिक अधिकार में शामिल करने लायक मान रहे हैं, कर रहे हैं, वह जरूरत देश की सरकारों को दिखी भी नहीं!

इस बार गणतंत्र दिवस पर देश के जिन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान हुआ है, उनमें एक नाम कर्नाटक के मांडया जिले के हरलाहल्ली गांव के अनके गौड़ा का है। वे पहले बस कंडक्टर थे, फिर एक शक्कर कारखाने में काम करते थे। उन्होंने अपना मकान बेचकर आधा एकड़ जमीन पर एक किताबघर बनाया, और पिछले पचास बरस में उन्होंने तनख्वाह का करीब 80 फीसदी किताबों पर खर्च करके यहां 20 लाख से अधिक किताबें इकट्ठा की हैं। वे खुद एक कोने में फर्श पर सोते हैं क्योंकि सारी जगह किताबों से भरी हुई है। बिना किसी फीस के, लोग यहां आकर किताबें पढ़ सकते हैं, और अब तो दूर-दूर से यहां शोधकर्ता आने लगे हैं। बिना किसी सरकारी मदद के एक जिद्दी इंसान की मेहनत किस तरह एक असाधारण तस्वीर गढ़ सकती है, उसकी यह एक मिसाल है। भारत में अलग-अलग जगहों में अलग-अलग लोगों ने कुछ इस तरह का ही करिश्मा कर दिखाया है।

ऐसी कुछ और मिसालें ढूंढें, तो दशरथ मांझी का नाम आता है जो बिहार के एक गांव के रहने वाले थे, और गांव से अस्पताल पहुंचने में पहाड़ी का चक्कर काटकर 55 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल पहुंचाने के लिए उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं था, पत्नी के गुजरने के बाद 22 बरस तक वे लगे रहे, और पहाड़ काटकर 9 किलोमीटर लंबी सडक़ बनाई जिससे अस्पताल का 55 किलोमीटर का रास्ता घटकर अब 15 किलोमीटर रह गया। उन पर माउंटेन मैन नाम की फिल्म भी बनी थी। ऐसी एक दूसरी मिसाल फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले जादव पायेंगे की है। असम के जादव ने 1979 में बाढ़ से प्रभावित होने के बाद अकेले ही साढ़े 5 सौ हेक्टेयर जंगल लगाया, जो मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। बीते कई बरस से इसमें हाथी और बाघ जैसे जानवर भी आ बसे हैं। पर्यावरण बचाने की उनकी जिद ने 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करवाया। एक अलग मिसाल बिहार के आनंद कुमार की है जो गरीब बच्चों का आईआईटी में दाखिला कराने के लिए सुपर-30 नाम से प्रशिक्षण देते हैं। 2002 से अब तक उनके केन्द्र से निकले हुए पांच सौ से अधिक छात्र-छात्राओं को आईआईटी में दाखिला मिल चुका है। उन पर एक फिल्म, सुपर-30 बनी है। एक और मिसाल महाराष्ट्र की एक दलित महिला कल्पना सरोज की है, जो अपने बचपन में गरीबी के साथ-साथ बालविवाह की शिकार भी हो गई थी। उन्होंने अपनी कोशिशों से एक बड़ी कंपनी खड़ी की, और उसमें महिलाओं और वंचित तबके के लोगों को जोड़ा, उनके लिए दरवाजे खोले, उन्हें भी पद्मश्री मिला है। महाराष्ट्र की ही सिंधु ताई सपकाल जो खुद बेघर हो गई थीं, उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए 6 आश्रम बनाए, 15 सौ से अधिक बच्चों को गोद लिया, उनकी जिंदगियां बदलीं। 2021 में उन्हें भी पद्मश्री दिया गया। कर्नाटक की एक आदिवासी तुलसी गौड़ा ने 30 हजार से ज्यादा पेड़ लगाए, उनके इस असाधारण काम के लिए 2021 में उन्हें पद्मश्री मिला।

हालांकि ऐसी कहानियां और भी हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर इतनी काफी हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे, जो पारिवारिक संपन्नता, ओहदे या किसी और तरह की ताकत से वे कोई बड़ा काम कर पाए। बिल्कुल ही अभाव की पृष्ठभूमि से उठकर सिर्फ अपनी जिद, लगन, और मेहनत से उन्होंने आसमान छू लिया। इतनी मेहनत से इनमें से हर कोई अपने लिए बहुत आराम की जिंदगी जुटा सकते थे। आईआईटी में दाखिले के लिए माँ-बाप कोचिंग सेंटरों को दसियों लाख रूपए का भुगतान करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आनंद कुमार ऐसे जीवट व्यक्ति हैं जो कि फक्कड़ की जिंदगी जीते हैं, और गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं। गिनाने के लिए अच्छा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ लोगों के पास कुछ तर्क या तथ्य हो सकते हैं, लेकिन हम यहां इनमें से किसी भी सामाजिक योगदान वाले व्यक्ति के वकील की तरह उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ मिसालें सामने रख रहे हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि लोग 30 हजार पेड़ लगाएं, साढ़े पांच सौ हेक्टेयर पर जंगल लगाएं, तो ही धरती पर उनका योगदान रहेगा। डेढ़ हजार अनाथ बच्चों से बहुत कम, दस-पन्द्रह, या पच्चीस-पचास अनाथ बच्चों की जिंदगी भी बदल देना बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए लोगों को ऐसी बड़ी कामयाबी, और ऐसे बड़े योगदान को देखकर दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि यह मानना चाहिए कि जब इन लोगों ने काम शुरू किया होगा, तो पहली बार इनके कोई छात्र-छात्रा आईआईटी पहुंचे होंगे, पहली बार कोई पेड़ लगा होगा, पहली बार किसी पहाड़ी सडक़ के लिए कुदाली चली होगी। हजार मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है, और ऐसे पहले कदम को यह पता नहीं होता है कि उसका सफर हजार मील का रहेगा।

कुछ लोगों को लग सकता है कि पर्यावरण की बातें फैशन की अधिक रहती हैं, असल जिंदगी में पर्यावरण के कोई खतरे नहीं रहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिनको रहना पड़ता है, वे जानते हैं कि कुछ पुराणों में, या दूसरी धार्मिक किताबों में लिखे गए कुम्भीपाक नर्क किस तरह के होते होंगे। आज दिल्ली में बहुत से बुजुर्ग और बीमार लोगों को, सांस और फेंफड़े की बीमारी वालों को दिल्ली छोडक़र चले जाने की डॉक्टरी सलाह मिल रही है। प्रदूषण किसी शहर को किस तरह न रहने लायक बना देता है, दिल्ली इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। आज से दस बरस पहले अगर किसी कल्पनाशील व्यक्ति ने यह सोचा होता कि दिल्ली कैसी बर्बाद होती चल रही है, और यहां का वायु प्रदूषण किस खतरनाक दर्जे तक पहुंच जाएगा, तो हो सकता है कि वे नई संसद को दिल्ली के बाहर किसी और शहर ले जाते, किसी और शहर को उपराजधानी बना देते। आज दिल्ली में आम फेंफड़ों की जो भी बर्बादी होती हो, दसियों लाख आबादी के चुने हुए सांसदों के फेंफड़ों की बर्बादी भी करीब-करीब उतनी ही हो रही है, और देश के वोटरों के चुने हुए लोकसभा सदस्य, और सांसद-विधायकों के चुने हुए राज्यसभा सदस्य भी अपने फेंफड़ों के लिए दिल्ली में बर्बादी पा रहे हैं। और तो और देश के सबसे बड़े जज, देश के तमाम केन्द्रीय मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दुनिया भर के देशों से आए हुए राजनयिक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर रहे लोग एक ऐसे शहर में फंस गए हैं जहां वे खुली हवा में घूमने भी नहीं निकल सकते। दिल्ली एक ऐसा शहर हो गया है जहां किसी खेल मुकाबले में आने से भी अब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपिक संघ, और खेल संघों को लिखकर मना कर दे रहे हैं। आज हालत यह है कि देश भर के वे बीमार लोग जो कि दिल्ली इलाज के लिए जाना चाहते हैं, वे साल के कुछ महीने दिल्ली जाने का सपना नहीं देख सकते, और किसी दूसरे शहर में इलाज के लिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र, एनसीआर का एक दर्जा होना चाहिए था, उसे देश के एक शोकेस की तरह दुनिया के सामने रहना चाहिए था, अब साल के कई महीने यह राजधानी मास्क लगाए घूमती है। अभी कुछ साल पहले तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में आने वाले विदेशी सैलानियों में से अधिकतर ऐसे रहते हैं जो कि दिल्ली, आगरा, और जयपुर के त्रिकोण में घूमकर लौट जाते हैं। लेकिन अब बहुत से लोग बताते हैं कि साल के आधे से अधिक महीने तो सैलानी दिल्ली आना ही नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में, और दिल्ली से होते हुए भारत के पर्यटन केन्द्रों का जो ढांचा है, वह लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है, इंसानों के फेंफड़ों के साथ-साथ पर्यटन-कारोबार के फेफड़े भी खराब होते चल रहे हैं। ऐसे में आज जब यह खबर आती है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से इंसानों को मोटर न्यूरॉन बीमारियों का खतरा रहता है, तो सबसे पहले दिल्ली पर मंडराता खतरा सूझता है। फेंफड़ों की बीमारियों से परे, अगर दिमाग के लिए गंभीर खतरा ऐसे प्रदूषण से हो रहा है, तो उसके इलाज की लागत देश पर, सरकार पर, और इंसानों पर कितनी पड़ेगी, यह सोचना भी भयानक है। स्वीडन के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान का यह अध्ययन भारत के, दुनिया के सबसे प्रदूषित कई शहरों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वहां रहने वाले बाशिंदे मौत की तरफ बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और बाकी की जिंदगी फेंफड़ों से लेकर दिमाग तक की बड़ी-बड़ी बीमारियों का खतरा भी झेल रहे हैं। यह सिलसिला भी अगर किसी देश की राजनीति को नहीं चौंकाता है, तो उस देश के बारे में क्या कहा जाए? धिक्कार कहा जाए, या लानत है कहा जाए?

दिल्ली एक शहर का प्रदेश है, लेकिन वह निर्वाचित राज्य सरकार के सीमित अधिकारों पर केन्द्र सरकार के बहुत सारे अधिकारोंतले दबा-कुचला प्रदेश भी है। इसकी जिम्मेदारी इन दोनों पर है, और केन्द्र सरकार पर कुछ अधिक है। ऐसे में दिल्ली की म्युनिसिपलों से लेकर राज्य सरकार तक हांकने वाले लोग, संसद और न्यायपालिका के तमाम लोग अगर खुद अपने सुरक्षित लगते बंगलों में एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरणों के भरोसे, और एयरकंडीशंड कारों में चलते हुए अपने को बचा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे शहर की बाकी 90 फीसदी गरीब जनता को इन सामानों के बिना मरने के लिए छोड़ चुके हैं। नैतिकता की बात तो यह होती कि दिल्ली में बसे हुए देश की किस्मत तय करने का हक रखने वाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, और विधायिका के कुछ हजार लोग खुद भी किसी एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल नहीं करते, कारों के शीशे उतारकर चलते, और आम जनता की तरह भुगतकर देखते। हमारा पक्का भरोसा है कि जिस दिन लोकतंत्र की इन तीनों संस्थाओं के दिल्ली में बसे हुए दस-बीस हजार लोग खुली खिड़कियों वाले घरों में, और खुली खिड़कियों वाली कारों में बसने और चलने लगेंगे, दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। आज इस भयानक प्रदूषण की एक वजह यही है कि इसके बीच भी सबसे ताकतवर तबका अपने आपको बचाकर चलने की ताकत रखता है, और उसका इस्तेमाल करता है। अगर ये सारे महत्वपूर्ण फेंफड़े भी आम इंसानों की तरह खतरा झेलने लगेंगे, तो हो सकता है कि किसी सर्वदलीय सम्मेलन की तरह दिल्ली में लोकतंत्र के सारे स्तंभों का एक मिलाजुला सम्मेलन हो जाए, पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरी संसद, पूरी केन्द्र सरकार राष्ट्रपति के साथ एक साथ बैठ जाए, और यह तय करे कि उन सबको अपने फेंफड़े कैसे बचाने हैं। हम कोई बहुत क्रांतिकारी सोच सामने नहीं रख रहे हैं, जिस देश-प्रदेश में आम जनता को पीने का साफ पानी नसीब न हो, वहां देश चलाने वाले लोगों को बोतलबंद पानी पीने का हक क्यों होना चाहिए? और पानी के साथ-साथ साफ की गई हवा पाने का हक क्यों होना चाहिए? ऐसे कई असुविधाजनक सवाल खड़े होते हैं, और इनके जवाब में ही दिल्ली के आम इंसानों के फेंफड़ों का हक लिखा हुआ है।

भारतीय राजनीति को लेकर कई जानकार लोगों का समय-समय पर कहना रहता है कि जनता के बीच मुद्दे कब बदल जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। आज देश में कुछ ऐसा ही अजब माहौल बन गया है। यह किसने सोचा था कि देश का सवर्ण तबका जो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी का निष्ठावान समर्थक माना जाता है, आज एकदम से उनके खिलाफ उबल पड़ेगा? और फिर यह भी कि यह बात आरक्षण जैसे किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं खड़ी हुई है, बल्कि विश्वविद्यालयों, और उच्च शिक्षा के संस्थानों में समानता के एक वातावरण को बनाने के लिए शिकायतों की व्यवस्था, और उनकी जांच के नियमों में हुए फेरबदल की वजह से खड़ी हुई है। यूजीसी नाम से जो अधिसूचना आज देश में बवाल की वजह बन गई है, और इससे विचलित सवर्ण लोग सडक़ों पर उतर रहे हैं, इक्का-दुक्का मामले सवर्णों के नौकरी छोड़ देने के भी सामने आए हैं, यह देश में एक अधिसूचना से बदल गया माहौल है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसे सामाजिक तनाव की एक वजह भी बताया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी एक पखवाड़े पहले उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन के नए नियम जारी किए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कुछ मामले चल रहे थे जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी, और ओबीसी छात्र-छात्राओं के साथ चलने वाले व्यापक भेदभाव की तरफ कानून का ध्यान खींचना चाहते थे। आईआईटी, और आईआईएम जैसे अंतरराष्ट्रीय शोहरत वाले संस्थानों से लेकर दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तक भी आरक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों के साथ बड़ा भेदभाव होता था। उनके लिए ऐसे मानसिक उत्पीडऩ की स्थितियां पैदा कर दी जाती थीं कि उनमें से कुछ या कई छात्र-छात्राओं की खुदकुशी भी सामने आती थी। आमतौर पर शिक्षण संस्थान भेदभाव और प्रताडऩा का उसी तरह खंडन करते थे जिस तरह पुलिस या सरकार के कोई छोटे अफसर उन पर लगने वाले आरोपों का करते हैं। लेकिन इससे यह हकीकत नहीं बदलती थी कि आरक्षित वर्ग से ऐसी जगहों पर पहुंचे हुए बच्चों को बहुत ही मानसिक और सामाजिक प्रताडऩा झेलनी पड़ती थी। इसलिए अभी यूजीसी ने नियमों में फेरबदल की जो अधिसूचना जारी की है, उसमें पुराने चले आ रहे कुछ प्रावधान बदले गए हैं, और इन नियमों को कड़ाई से लागू करने पर असली भेदभाव की शिकायतों पर कार्रवाई हो सकेगी, और समाज के अलग-अलग तबकों से आने वाले बच्चों को एक समावेशी वातावरण मिल सकेगा।

अब इस नए फेरबदल का विरोध करने वाले लोगों का यह कहना है कि इनकी बुनियाद इस सामाजिक पूर्वाग्रह पर टिकी हुई है कि अनारक्षित वर्ग के लोग ही भेदभाव के लिए जिम्मेदार रहते हैं। ऐसे में इन आलोचकों का कहना है कि नियमों से अधिक हिफाजत तो किसी को नहीं मिल सकेगी, बल्कि अनारक्षित वर्ग के लोग अधिक खतरे में पड़ेंगे, और इनसे शैक्षणिक संस्थाओं में असमानता खड़ी हो जाएगी। एक फेरबदल जिस पर अधिक विरोध हो रहा है, वह किसी शिकायत के झूठे मिलने पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई के प्रावधान को अब खत्म कर देने का है। अभी तक झूठी शिकायतों पर संस्थान कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उसे हटा दिया गया है। यह भी है कि शिकायतों के निपटारे के लिए बनने वाली कमेटियों में एसटी-एससी, ओबीसी, दिव्यांग, और महिला प्रतिनिधित्व को तो अनिवार्य किया गया है, लेकिन अनारक्षित वर्गों से किसी को लेने की शर्त नहीं रखी गई है।

भारत में देश के स्तर पर, और प्रदेशों के स्तर पर सरकारी नौकरियां एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। हर राजनीतिक दल चुनाव के समय हजारों या दसियों हजार नौकरियों का वायदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे सत्ता पर उनकी वापिसी हो सकेगी। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि यह हथियार धार खोते जा रहा है, अब एक-एक करके अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग राजनीतिक दल गरीबों या जरूरतमंद लोगों के खातों में सीधे कैश ट्रांसफर के हथियार का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि एक सरकारी नौकरी पाने के लिए जो हजारों बेरोजगार कतार में लगते हैं, उनमें से नौकरी न पाने वालों की नाराजगी चुनाव में नुकसान अधिक करती हैं, बजाय नौकरी पाने वाले लोगों के अहसानमंद होने के। इसलिए राजनीतिक दल हर महीने किस्तों में जाने वाले अहसान पर कुछ अधिक निर्भर होते दिख रहे हैं। फिर यह भी है कि 25-50 हजार रूपए महीने की नौकरी किसी को देने के बजाय उस रकम से 25-50 लोगों को हर महीने हजार रूपए देना चुनावी फायदे के हिसाब से अधिक कारगर होता है। इसलिए सरकारी नौकरियों की तरफ लोगों को अब उम्मीद की नजरों से नहीं देखना चाहिए। सच तो यह है कि अधिकतर सरकारों की खाली होने वाली अधिकतर कुर्सियों को दुबारा भरने के काम में इतनी लेट-लतीफी की जाती है कि लोग उन खाली कुर्सियों के साथ जीने के आदी हो जाएं। सरकारों के पास एक दूसरी तरकीब यह रहती है कि वे शिक्षक की जगह शिक्षाकर्मी, और सैनिक की जगह अग्निरक्षक बड़े सस्ते में रखकर काम चला लें। लेकिन इसके साथ-साथ इन दिनों दुनिया पर छा चुके एक और खतरे को देखने की जरूरत है।

एआई ने दुनिया में करोड़ों इंसानों के काम को बेकार का साबित कर दिया है। उसने यह दिखा दिया कि बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्च के एआई किस तरह कई किस्म के काम इंसानों से बेहतर कर सकता है, और करने भी लगा है। यह संपादकीय खुद लिखने की हमारी जिद अगर न होती, तो हो सकता है कि काफी हद तक इसी दर्जे का, या शायद कुछ मायनों में इससे बेहतर संपादकीय एआई एक-दो मिनट के भीतर लिख देता, और फिर अगले दो-चार मिनटों में हम उसमें अपनी विचारधारा, तर्क, तथ्य जोडक़र एआई से दुबारा भी लिखवा लेते। जब कभी हम एआई से कोई जानकारी मांगते हैं, तथ्य पूछते हैं, तो उसका प्रस्ताव भी साथ-साथ आ जाता है कि क्या इस पर एक संपादकीय लिख दूं, या इसे यूट्यूब की स्क्रिप्ट की तरह ढाल दूं? अब कल्पना कीजिए ऐसे मीडिया संस्थान की जहां मैनेजमेंट संपादक की जगह एआई से काम चला ले, लोग टायपिस्ट की जगह बोलकर टाईप कर ले, एआई से ग्रामर और हिज्जे सुधरवा लें, उससे मुफ्त में फैक्ट चेक करवा लें, और ये सारे काम इंसानों से लगभग बेहतर, और बिल्कुल ही मुफ्त में होने लगें, तो कौन सा मीडिया-मैनेजमेंट तेवर वाले लोगों को रखना चाहेगा?

लेकिन हम दो कदम और पीछे चलें, और एआई के पहले के बहुत ही साधारण कम्प्यूटरों के दौर में आ जाएं, तो आज भारत सरकार के बनाए हुए एक सॉफ्टवेयर के आधार पर एक-एक करके कई प्रदेशों में ई-फाइलिंग का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जब कुछ अफसरों के कम्प्यूटरों पर हमने इसे देखा, तो यह ऐसा सुखद आश्चर्य था कि किसी एक जिले से कलेक्टर की भेजी गई ई-फाईल कुछ सेकेंड में मंत्रालय में सचिव के पास भी चली गई, उस सचिव ने फाईल कुछ सेकेंड में अपने सीनियर को भेज दी, वहां से फाईल मंत्री या मुख्यमंत्री को चली गई, और इनमें से हर कोई अगर कम्प्यूटर पर बैठकर काम निपटा रहे हैं, तो हो सकता है कि पांच-दस मिनट में फाईल निपटकर जिले में वापिस पहुंच जाए। आज हालत यह है कि जिलों से फाईलें लेकर अलग-अलग विभागों के बाबू राजधानी आते हैं, और यहां एक-दो दिन रूककर उन फाईलों को देकर वापिस जाते हैं। बिना एआई के, सिर्फ पुराने कम्प्यूटरों पर एक नए प्रोग्राम के इस्तेमाल से सरकारी फाईलों की रफ्तार तकनीकी रूप से तो हजारों गुना अधिक हो गई है, अब अगर कम्प्यूटरों के सामने बैठने वाले इंसान काम न करने पर आमादा होंगे, तो अलग बात है। लेकिन जब हम एआई के इस्तेमाल को जोडक़र देखते हैं, तो लगता है कि सरकारी कामकाज में गड़बड़ी पकडऩा, टेंडरों की खामियां निकालना, सप्लाई में घटिया चीजों को पकडऩा, नकली बिल पकडऩा, एआई चुटकी बजाते कर सकता है। इन सबसे इंसानों की जरूरत तेजी से घटने जा रही है, और जिन लोगों को सरकारी नौकरियों की चाह है, उन्हें जिंदा रहना है, तो उन्हें गैरसरकारी राह देखनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ की दो अलग-अलग घटनाएं प्रदेश में कानून की स्थिति बताने वाली है। पेंड्रा में एक विधवा महिला का एक शादीशुदा व्यक्ति से प्रेमप्रसंग था। दोनों ही हमउम्र अधेड़ थे। कुछ अरसा पहले दोनों घर छोडक़र चले गए थे, और मध्यप्रदेश में रह रहे थे। अभी लौटे तो प्रेमी के परिवार ने इस महिला को घर से निकालकर उसके कपड़े फाड़े, उसके बदन पर गोबर पोता, और उसे पीटते हुए गांव की गलियों में घुमाया। अब इसके फोटो-वीडियो सामने आने पर पुलिस ने इस प्रेमी की पत्नी सहित परिवार के कुछ और लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। एक दूसरा मामला इससे बिल्कुल ही अलग है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बसना में ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे तस्करों की कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, और फिर अपनी कार आगे-पीछे करके उसे और ठोका। पांच पुलिसवालों ने कूदकर जान बचाई, और इसके बाद पुलिस गाड़ी में आग लग गई। लाखों के गांजे सहित छोड़ी गई इस कार को पुलिस ने जब्त किया है। ये दोनों मामले एकदम अलग किस्म के हैं, लेकिन इन दोनों में एक बात एक सरीखी है कि लोगों के मन में कानून का सम्मान बहुत बुरी तरह कमजोर हो चुका है। हर दिन जगह-जगह होने वाली चाकूबाजी भी यही बताती है कि लोग अपने झगड़े इतने बेफिक्र होकर सडक़ों पर जुर्म की हिंसा करके निपटा रहे हैं कि न तो उन्हें अदालत से कोई उम्मीद है, और न ही अदालत जाना उन्हें जरूरी लगता है। लोग पूरी तरह बेफिक्र होकर अपना हिसाब खुद ही चुकता कर रहे हैं, पहले तो यह कहा जाता था कि लोग कानून हाथ में लेते हैं, लेकिन अब यह समझ पड़ता है कि लोग कानून हाथ में लेकर जमीन पर डालकर उसे अपने पैरों से कुचलते भी हैं। यह सिलसिला अधिक खतरनाक इसलिए है कि ऐसा करने वाले तमाम लोग पेशेवर मुजरिम नहीं रहते, कई लोग परिवार के भीतर भी हिंसा करते हैं, पड़ोसियों को मार डालते हैं, नाबालिगों से बलात्कार करते हैं, और देश में एक मजबूत कानून होने के बावजूद किसी को सजा का डर नहीं लगता है। जुर्म करने वाले अगर सिर्फ पेशेवर मुजरिम होते, तो वे गिनते के रहते, और उन पर काबू पाना, उन्हें सजा दिलाना आसान भी रहता। आज जब आम घरेलू लोग भी किसी तनातनी की हालत में, ठगने और लूटपाट करने के लिए, क्षणिक देहसुख पाने के लिए संगीन जुर्म करने पर उतारू हो जा रहे हैं, तो यह समाज के लिए अधिक खतरनाक है, और कानून लागू करने की जिम्मेदार संस्थाओं के लिए अधिक बड़ी चुनौती।

यह भी सोचने की जरूरत है कि लोगों के मन से सजा का खौफ क्यों निकल गया है? इसलिए कि निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट पहुंचने तक लोगों को जमानत पर घूमने-फिरने, और सजा पाने पर भी अपील पर फिर छूट जाने का इतना मौका मिलता है, कि सजा का डर उन्हें डराता नहीं है। यह भी एक वजह हो सकती है कि पुलिस जैसी प्राथमिक जांच एजेंसी से लेकर न्याय व्यवस्था तक में जहां जो भ्रष्टाचार है, उसका अंदाज लोगों को है, और वे उस भ्रष्टाचार के भरोसे डरना-सहमना छोड़ चुके हैं। एक तीसरी वजह यह हो सकती है कि जिनको सजा के असल खतरे का अंदाज भी है, उन्हें भी जेल के बाहर की जिंदगी, और जेल के भीतर की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता है, उनका बहुत अधिक सुख का वर्तमान नहीं है, और महत्वाकांक्षाओं का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वे लापरवाही से जुर्म कर बैठते हैं। आज सरकारों ने किसी जुर्म के हो जाने के बाद उसके आरोपी को पकडऩे, और उसे सजा दिलाने को ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कामयाबी मान लिया है। होना तो यह चाहिए था कि जुर्म की वजहों का अध्ययन करके सरकारें समाज में ऐसी स्थितियां लातीं कि जुर्म होना ही घटता, लेकिन पांच बरस या उससे कम की दूरदर्शिता वाली सरकारें ऐसा नहीं कर पा रही हैं।

तमिलनाडु की एक खबर है कि किसी यूट्यूब चैनल पर वजन कम करने की तरकीब देखकर एक कॉलेज छात्रा ने बोरेक्स खा लिया, और उसकी मौत हो गई। इसे कुछ भारतीय पारंपरिक दवाओं में बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा लेने का मतलब जहरीला कीटनाशक खाने जैसा होता है। इस छात्रा के पिता का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब चैनलों पर होने वाले मेडिकल-दावों को लेकर अपनी बेटी को भरोसा न करने की सलाह दी थी। यह मामला सोशल मीडिया पर तैरने वाली बहुत सी दूसरी झूठी जानकारियों जैसा है जिन्हें अच्छे-भले जिम्मेदार दिखने और माने जाने वाले लोग भी अंधाधुंध रफ्तार से चारों तरफ फैलाते हैं। वॉट्सऐप जैसी मुफ्त की सहूलियत के चलते लोग सुबह उठने के बाद न मुंह धोते हैं, न फारिग होते हैं, बल्कि रात भर में उनके फोन पर आए हुए कचरे, झूठ, और अफवाह को चारों तरफ फैलाने में लग जाते हैं। इस बारे में कोई डॉक्टरी रिसर्च तो नहीं हुई है, लेकिन मुंहअंधेरे ही कई लोग जिस रफ्तार से तरह-तरह की नफरत, झूठ, धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता, और सीधे नुकसान पहुंचाने वाली झूठी मेडिकल जानकारियों को फैलाते हैं, उनका वह समर्पण देखने लायक रहता है, और ऐसा लगता है कि इसके बिना उनका पेट साफ नहीं होता।

टेक्नॉलॉजी ने जो मुफ्त के औजार लोगों को दे दिए हैं, लोग उनका इतना गैरजिम्मेदार इस्तेमाल करते हैं कि वे समाज को बर्बाद करने के हथियार में तब्दील हो जाते हैं। टेक्नॉलॉजी ने लोगों को फल-सब्जी काटने के लिए चाकू दिया, और लोग हैं कि उससे दूसरों की अतडिय़ां काटने लगे। अभी हम यह तो अंदाज नहीं लगा पा रहे कि बेबुनियाद मेडिकल-दावे फैलाना अधिक खतरनाक है, या नफरत फैलाना, खतरनाक तो दोनों ही हैं, लेकिन नफरत की शिनाख्त उसे पाने वाले लोग कुछ आसानी से पकड़ सकते हैं, मेडिकल-दावों की, खानपान की झूठी सलाह बढ़ाने वाले लोग उतनी आसानी से झूठे साबित नहीं हो पाते। अब बहुत से लोग ऐसी जानकारियों के नीचे किसी डॉक्टर का नाम, किसी बड़े अस्पताल का नाम देखकर दूसरों को भी कुछ खिलाना-पिलाना शुरू कर देते हैं, और नतीजा खतरनाक निकलता है। इंसानों को कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें चिकित्सा विज्ञान या तो आसानी से ठीक नहीं कर सकता, या पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता। खास ऐसी बीमारियों को ठीक और दूर करने के दावे वाले कई वीडियो कुछ डॉक्टरी पढ़े-लिखे लोग भी बनाकर पोस्ट करते हैं, और डायबिटीज जैसी बीमारी को दूर करने के दावे वाले उनके वीडियो के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी डॉक्टरी संस्था भी सार्वजनिक रूप से भांडाफोड़ करती रहती है, लेकिन सनसनी फैलाने के मामले में अतिउत्साही सोशल मीडिया वाले लोग किसी वैज्ञानिक बात को अपने गले उतरने नहीं देते, बल्कि एक ऐसा मानसिक फिल्टर गले में लगा लेते हैं कि कोई वैज्ञानिक बात गले उतर न जाए।

झूठ को फैलाने में गैरजिम्मेदार लोगों की क्षमता का विज्ञान कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोरोना के पूरे दौर में यह देखा हुआ है कि अपनी दवाइयों से कोरोना को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले रामदेव सरीखे लोग भी केन्द्र सरकार के मंत्रियों के साथ मंच से झूठ फैलाते रहे, और डॉक्टरों के राष्ट्रीय संगठन भी आसानी से उसका मुकाबला नहीं कर सके। उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाकर बाबा का झूठ कुछ थम पाया। इस तरह धर्म, आध्यात्म, योग, और देश की पुरानी परंपराओं के नाम का बेजा इस्तेमाल करके विज्ञान विरोधी बातें, और झूठ फैलाना चलते रहता है। इन बातों में जनता के जिन तबकों का भरोसा रहता है, वे इनके झंडेतले फैलाए जा रहे झूठ पर भी भरोसा करने के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं, कि ऐसा न हो कि झूठ आए, और वे लपकने से चूक जाएं।

छत्तीसगढ़ में अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ उसी इलाके के एक बड़े बुजुर्ग दुकानदार ने कई दिनों तक बलात्कार किया। बाद में शिकायत होने पर गिरफ्तारी हुई, और उस बुजुर्ग के कब्जे वाले किसी निर्माण को अवैध कब्जा होने की वजह से बुलडोजर से गिरा भी दिया गया। इस गरीब बच्ची की देखरेख का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, और समाज तो ऐसा है ही कि उसके भीतर कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती। इस एक मामले से परे बहुत सी दूसरी विक्षिप्त या विचलित लड़कियां या महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ बलात्कार होता है, और अक्सर तो उसकी खबर तब होती है जब उनका गर्भ दिखने लगता है। अब ऐसे मामलों की सजा किसे दी जाए? कई लड़कियां मूकबधिर रहती हैं, नेत्रहीन रहती हैं, किसी और विकलांगता की शिकार रहती हैं, और गरीब तो रहती ही हैं क्योंकि ऊपर वाला भी मुसीबतों को कमजोर लोगों को ही अधिक देता है। ऐसे में इन सारे लोगों को जिन्हें समाज असहाय, या बेबस, या जरूरतमंद कहता है, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए?

हम पहले भी कुछ मौकों पर इस बात को लिख चुके हैं कि जनकल्याणकारी शासन में सरकार की पहली जिम्मेदारी सबसे बेबस लोगों के प्रति होनी चाहिए। इसमें बेघर लोग हैं, विचलित या बेसुध किस्म के लोग हैं, फुटपाथों पर जीने वाले कमजोर और गरीब लोग हैं, बीमार हैं, घर छोड़े हुए और नशे में पड़े हुए बच्चे हैं। इन किस्मों के लोग बच्चों भी हैं, बड़े भी हैं, आदमी भी हैं, और औरतें भी। इन सबको ऊंचे दर्जे की जरूरत रहती है क्योंकि इनके सिर पर छत नहीं होती, रहने-सोने, खाने या इलाज का इंतजाम नहीं होता। इन्हें मानसिक परामर्श, या मानसिक चिकित्सा की जरूरत भी रहती है। किसी भी राज्य सरकार को यह संकल्प लेना चाहिए कि उसके राज्य में इस तरह के कोई लोग बेसहारा नहीं छोड़े जाएंगे। आज कुछ भिक्षुक गृह कहीं-कहीं पर हैं, कहीं-कहीं इक्का-दुक्का वृद्धाश्रम हैं, कहीं पर बाल सुधार गृह हैं, लेकिन इन सबके लिए अनिवार्य इंतजाम कुछ भी नहीं है।

यह सिलसिला बहुत खतरनाक है। धीरे-धीरे समाज सार्वजनिक जगहों पर बिखरी हुई ऐसी जिंदगियों को देखने का ऐसा आदी हो जाता है कि उसे इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता। ठीक उसी तरह, जिस तरह कि किसी ईश्वर के दर्शन के लिए धर्मस्थल जाने पर लोग वहां बाहर दूर तक कतारों में बैठे हुए भिखारियों को देखने के आदी हो जाते हैं, इस हद तक आदी हो जाते हैं कि उन्हें ये लोग दिखते भी नहीं हैं। आज शहरों में समाज की हालत यही हो गई है कि फुटपाथों पर, रेलवे स्टेशनों, और बस अड्डों पर बिखरे और जीते हुए ऐसे लोग हमें दिखना बंद से हो गए हैं। यह संवेदनशून्यता अधिक खतरनाक है क्योंकि इसके बाद फिर सरकार पर जनमत का कोई दबाव भी नहीं रह जाता। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार चलाने वाले नेता और अफसर, दोनों ही अब तक तो बिना एआई के, इंसान ही हैं, और यह बात उन्हें भी छूनी चाहिए कि समाज में हर कुछ किलोमीटर पर ऐसी कोई जिंदगी बिखरी हुई है, और यह अपने आपमें जनकल्याणकारी शासन की एक बड़ी असफलता है।

छत्तीसगढ़ के अधिकतर शहरों में खेल मैदान या उद्यान में कसरत की मशीनें लगाई गई हैं। कई जगहों पर ये मशीनें शानदार हालत में हैं, और काम कर रही हैं, कई जगहों पर लोगों ने इस बात को अपना राष्ट्रीय अपमान माना कि कोई सार्वजनिक सहूलियत बर्बाद हुए बिना खड़ी है, और वे खाली बैठे हैं। हिन्दुस्तानियों का आत्मसम्मान, उनका स्वाभिमान, और उनकी सांस्कृतिक पहचान को कई बातों से तुरंत चोट लगती है। इनमें किसी जगह का साफ-सुथरा रहना सबसे ऊपर है जो कि उन्हें राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती लगती है। जिस तरह मन में राष्ट्रीयध्वज के लिए सम्मान होना चाहिए, बाकी तमाम राष्ट्रीय प्रतीकों पर मान होना चाहिए, उसी तरह सार्वजनिक जगहों का गंदा होना भी राष्ट्रीयता की भावना का एक हिस्सा है, और इसके लिए लोग खूब मेहनत करते दिखते हैं। पेशाबघरों में पखाना कर देना, पखानों में नल को तोड़ देना, और दस बरस के बच्चों तक के लिए बनाए गए झूलों पर मोटे-तगड़े अधेड़ लोगों का झूलना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर चौराहों पर लालबत्ती का विरोध मन में इतना होता है कि लोग तुरंत ही गाडिय़ों के दरवाजे खोलकर सडक़ों पर खूब सारी पीक उगलना शुरू कर देते हैं, और जाहिर है कि इतनी पीक के लिए मुंह में तम्बाकू तो भरकर रखना ही होता है। आखिर ट्रैफिक पुलिस की यह मजाल कैसे हो गई कि वह लालबत्ती दिखाकर हिन्दुस्तानियों को रोके, पुलिस के इस दुस्साहस पर खासी मात्रा में पीक उगल देना भारतीयों की बगावत की राष्ट्रीय भावना का एक हिस्सा है।

सार्वजनिक जगहों पर अगर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हैं, तो एक पर खुद बैठकर बाकी दोनों तरफ अपने सामान रख देना सार्वजनिक सम्पत्ति को अपना मानने के आत्मविश्वास का एक हिस्सा रहता है। जिन्हें सिर्फ एक कुर्सी नसीब हो, उनका आत्मविश्वास डोलने लगता है, और मन में हीनभावना घर करने लगती है। फिर जब बस स्टैंड, स्टेशन, या एयरपोर्ट पर ऐसी भरी हुई कुर्सियों के बीच किसी आकर्षक व्यक्तित्व का पहुंचना होता है, तो लोग अपने बगल की कुर्सी से सामान बिजली की रफ्तार से उठाने लगते हैं, मानो वह आकर्षक व्यक्तित्व को न्यौता दिया जा रहा हो। बाकी अनाकर्षक लोग कहीं फर्श पर अपनी जगह ढूंढ सकते हैं। यह सिलसिला देश की सरहदों तक ही कायम रहता है, जब भारतीय संस्कृति से लबालब लोग दूसरे देशों को जाते हैं, तो वहां गोरी और अंग्रेजी हिकारत की दहशत में राष्ट्रीयता की ये हरकतें छूट जाती हैं। कहीं अंग्रेजी में गोरी डांट न पड़ जाए, यह डर अंग्रेजों की गुलामी खत्म होने की पौन सदी बाद भी दूसरे देश पहुंचने पर लौट आता है।

सार्वजनिक जगहों पर लगी कसरत की मशीनों पर लोग जोड़ों में बैठ जाते हैं, और उनका बेंच की तरह इस्तेमाल करते हैं कि बाद में आने वाले कोई लोग कहीं उन पर कसरत न कर लें। उन लोगों की चर्बी पर रहम करते हुए मशीनों पर यह कब्जा करने के लिए अगर एक से अधिक लोग नहीं हैं, तो अकेले लोग भी किसी दूसरी मशीन की सीट पर अपनी जैकेट रख देते हैं, पानी की बोतल, मोबाइल फोन, या चाबियां रख देते हैं कि लोग कहीं अधिक कसरत न कर लें। कुछ लोग सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध ऊंची आवाज में मोबाइल फोन पर बात करते रहते हैं कि आसपास के दूसरे लोगों की बोरियत खत्म होती रहे, और वे लोग भी यह सुनते रहें कि एक शहर से बात करते हुए वे अपने आपको कैसे किसी और शहर में बताते रहते हैं। ऐसे सार्वजनिक झूठ की नुमाइश के बिना लोगों को लगता है कि वे अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। लोग और चाहे कोई भी गलती करें, गलत काम करें, वे संस्कृति को भूलने का जुर्म नहीं करते, संस्कृति है तो सब है। देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की नकल करके न तो साफ-सफाई रखने जैसी गुलाम मानसिकता दिखानी चाहिए, और न ही वक्त के पाबंद रहकर अपने को अंग्रेजों का पिछलग्गू साबित करने की गलती हिन्दुस्तानी नहीं करते।

एक बार फिर कसरत की मशीनों पर चलें, तो उन्हें किसी कील से, किसी और औजार से नुकसान पहुंचाकर लोग एक बार फिर यह भरोसा कर लेते हैं कि यह सारा सामान उन्हीं की सहूलियत के लिए लगाया गया है, महज चर्बी को भगाने के लिए नहीं। विश्वविद्यालय कैम्पस में पढ़े-लिखे समझे जाने वाले छात्रों की बेंच पर हिटलर की तारीफ कुरेद दी जाती है, और ऐसा करके लोग यह भरोसा पाते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी कायम है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है, लोग रात-बिरात अपने घर लौटते हैं तो दरवाजा या गेट खुलवाने के लिए अपने दुपहियों या चौपहियों की अभिव्यक्ति को जोर-जोर से बजाते हैं ताकि घरवाले आकर खोलें, और साथ-साथ आसपास के पूरे इलाके को यह पता लग जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी देश में बाकी है।

सुबह-शाम घूमने वाले लोग, या किसी सडक़-चौराहे पर अनायास ही मिल जाने वाले लोग इतनी जोर-जोर से अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करते हैं कि असहमत विचारधारा दुबककर निकल जाए। लोग अपने घरों में बैठे हुए भी आसपास के लोगों की निपट-बेवकूफी की नुमाइश को कानों से देख सकते हैं, और अगले दिन उसी वक्त ऐसी मोबाइल नुमाइश चलते हुए उसी जगह पर आकर फिर मुफ्त का शो करने लगती है। लोग अपने घरों से दूर किसी जगह जाकर कुत्तों, गाय, और सांड को खिलाते हैं, अपने घर पर ऐसा जमघट नहीं लगने देते। इसी तरह बेवकूफी की बातें करने वाले लोग छोटे-छोटे समूह बनाकर दूसरों के घरों के सामने, या किसी मोड़ पर, किसी पेड़ के साये में, या किसी चबूतरे पर बैठकर दिव्य ज्ञान को बघार लगाते हैं, ताकि आसपास के जिन लोगों को मूर्खता से वास्ता कम पड़ा हो, वे भी फायदा पा सकें।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के इस कार्यकाल के पहले से ही, उनके चुनाव प्रचार के मुद्दों को लेकर हम उनके खिलाफ बड़ी तल्ख जुबान का इस्तेमाल करते आ रहे थे, कुछ लोगों को हमारी संपादकीय भाषा अटपटी भी लग रही थी, लेकिन हमने इस कॉलम में, या अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर ट्रम्प के लिए उन्हीं विशेषणों को जारी रखा था। कल जब ब्रिटिश संसद में एक सांसद एड डेवी ने ट्रम्प को इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा, तो हमें कुछ राहत मिली कि हम अमरीका से दूर बैठे हुए वहां के राष्ट्रपति को गालियां देने का काम गैरजिम्मेदारी से नहीं कर रहे थे, बल्कि अमरीका के सबसे करीबी पश्चिमी सहयोगी देश ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी ट्रम्प को असाधारण और ऐतिहासिक गालियां दी गई, और इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा गया। इससे परे भी पिछले दो-चार दिनों में ही ट्रम्प के बारे में बिना गालियों के भी विश्व नेताओं ने जो कहा है, वह आज तक किसी अमरीकी राष्ट्रपति के लिए नहीं कहा गया था।

ट्रम्प ने जिस अंदाज में अपने दोस्त और दुश्मन देशों के बीच की सीमा रेखा को खत्म कर दिया है, उससे अमरीका की वैश्विक साख टके की रह गई है। अभी ट्रम्प के कार्यकाल के पूरे तीन साल बाकी हैं, और इन तीन बरसों में ऐसा कमीना अमरीकी राष्ट्रपति अपने देश के साथ-साथ पूरी दुनिया को बर्बाद करते दिख रहा है। जिस तरह से उसने डेनमार्क के अल्प स्वायत्तशासी इलाके ग्रीनलैंड को फौजी कार्रवाई से कब्जा करने की धमकी दी है, और एक नाटो सदस्य होने के कारण डेनमार्क के साथ खड़े रहने की बात करने वाले यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दी है, वह योरप को हक्का-बक्का कर चुकी है, और पश्चिम की इस बर्बादी के जश्न में पुतिन बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला की तरह डाँस कर रहा है, ट्रम्प की तारीफ कर रहा है, और योरप को कोस रहा है। अभी ठीक एक साल पहले तक योरप और अमरीका एक ही सैनिक गठबंधन नाटो के सदस्य थे, और आज ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रम्प और बाकी योरप एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। जंग टैरिफ से शुरू हुई है, लेकिन अगर हथियारों से हमला होता है, तो योरप की यह नीतिगत मजबूरी होगी कि वह डेनमार्क के साथ एकमुश्त खड़ा रहे।

ट्रम्प की बददिमाग मनमानी, और सनक की वजह से, विस्तारवादी जंगखोर नीयत की वजह से आज पूरी दुनिया के बाजार अस्थिर हो गए हैं। बाजारों के अस्थिर होने का एक सबसे बड़ा संकेत सोने-चांदी का रेट होता है, जो कि आज आसमान को चीरकर अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, लोगों को यह भरोसा नहीं है कि किसी भी तरह का पूंजी बाजार ट्रम्प के रहते सुरक्षित है, और इसलिए लोग आसमान चीर चुके दाम पर भी सोना-चांदी खरीदकर अपनी पूंजी को सुरक्षित कर रहे हैं। दुनिया भर के पूंजी बाजार जिस तरह से ट्रम्प की गुंडागर्दी के असर से औंधेमुंह पड़े हुए हैं, वह बताता है कि जब तक बाकी दुनिया मिलकर ट्रम्प नाम के इस दैत्य के मुकाबले खड़ी नहीं होगी, तब तक इस इंटरनेशनल गैंगस्टर की लूटमार जारी रहेगी, और दुनिया कमजोर, अस्थिर, और असुरक्षित बनी रहेगी।

यही वजह है कि यूरोपीय समुदाय की मुखिया उर्सुला फॉन ने यह साफ किया है कि ट्रम्प की टैरिफ धमकियों के आगे योरप नहीं झुकेगा, और एक होकर लड़ेगा। इस तरह की बातें एक-एक करके फ्रांस के राष्ट्रपति, और दूसरे कई नेताओं ने भी की है, और ऐसा लगता है कि योरप का बर्दाश्त जवाब दे गया है, और अब उसे यह बात समझ आ गई है कि वह जितना दबता रहेगा, ट्रम्प उतना ही दबाता रहेगा, और ऐसे में वह दिन अधिक दूर नहीं है, जब दबा-कुचला योरप ट्रम्प का बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा। ऐसा वक्त इसलिए भी खतरनाक होगा कि योरप का परंपरागत फौजी दुश्मन, रूस किसी भी पल ट्रम्प की गोद में बैठे चहेते बच्चे की तरह हो सकता है, और वैसे में योरप अमरीकी फौजी साथ के बिना खराब मौसम में खुले आसमान के नीचे नंगे बदन साबित हो सकता है। इसलिए अब योरप के देश ट्रम्प के टैरिफ-बाहुबल का मुकाबला करने के लिए खड़े होते दिख रहे हैं। किसी गुंडे को एक सीमा से अधिक नंगा नाचने की इजाजत देना समाज के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए ट्रम्प नाम के इस मवाली को अमरीका तक सीमित रखना चाहिए, जहां के लोगों ने इसे चुना है, अपनी बर्बादी के लिए।

जिस अंदाज में ट्रम्प ने दुनिया में शांति स्थापित करने के नाम पर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, और जिस तरह वह उसमें 9 हजार करोड़ रूपए की फीस देने वाले देशों को स्थाई सदस्य बनाने की बात कर रहा है, वह अपने आपमें एक भयानक तानाशाह सोच है। पिछले दशकों में दुनिया के बहुत से मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमरीका बहुमत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करते आया है, वह आज अमरीकी तानाशाह के मातहत एक समानांतर संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा कर रहा है, उसे खारिज तो वह पहले ही कर चुका है, जब-जब इजराइल का मुद्दा आया, तो अमरीका और इजराइल का गिरोह संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ जुर्म करते रहा है।

अभी इसी महीने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान दिल्ली के करीब फरीदाबाद की होटल में 17 साल की एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर की शूटर ने अपने कोच अंकुश भारद्वाज पर प्रदर्शन-मूल्यांकन के बहाने होटल के कमरे में बुलाकर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद नेशनल रायफल एसोसिएशन ने इस कोच को निलंबित किया, और पाक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई। लोगों को 2023-24 में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप और सुप्रीम कोर्ट की दखल से लिखी जा सकी उनकी एफआईआर याद होगी। उस वक्त के इस सांसद पर अंतरराष्ट्रीय कैम्पों में नाबालिग पहलवान लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद हुई जांच अदालत पहुंची थी। हरियाणा के रिवाड़ी में इसी बरस 2026 में एक हॉकी कोच को कोचिंग के दौरान 12वीं की छात्रा से बलात्कार करके उसे गर्भवती करने में गिरफ्तार किया गया। ऐसे मामले भारत में हर कुछ महीनों में सामने आते ही हैं। मध्यप्रदेश में उज्जैन और रीवां में प्रशिक्षकों ने नाबालिग एथलीट का देह शोषण किया, राजस्थान में भी जिम्नास्ट कोच पर ऐसा ही आरोप लगा।

2023 में संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था और यूनेस्को ने खेलों में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें यह तथ्य लिखा गया था कि भारत में करीब एक तिहाई महिला खिलाडिय़ों ने पुरूष कोच से यौन शोषण, उत्पीडऩ, या गलत बर्ताव का सामा किया। यह आंकड़ा कई अध्ययन, सर्वेक्षण, और रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी पर आधारित था। जो भारत में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के खेल संस्थानों में महिला खिलाडिय़ों की स्थिति बताता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह इतना बड़ा अनुपात पुरूष प्रशिक्षकों के दबदबे और उन्हें मिली हुई अनुपातहीन ताकत से जुड़ा है जहां प्रशिक्षक के अंधाधुंध अधिकारों के सामने नौजवान या नाबालिग खिलाड़ी लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं क्योंकि उनका खेल जीवन खतरे में पड़ सकता है। भारत में यह समस्या अधिक गंभीर इसलिए है कि अधिकतर प्रशिक्षक पुरूष हैं, और महिला प्रशिक्षकों के अलावा भी महिला सहयोगी कर्मचारियों की कमी रहती है।

अभी 2026 में फरीदाबाद और हरियाणा के इन दो मामलों के सामने आने पर हमें इस मुद्दे पर लिखना जरूरी लग रहा है, और यह बात खेल से परे भी दूसरे कई दायरों पर भी लागू हो सकती है। हम खेल के संदर्भ में ही बात करें, तो जितने तरह का शोषण होता है, उसके लिए किसी न किसी अकेली जगह का इस्तेमाल होता है। कहीं मैदान या स्टेडियम के आसपास की इमारत का कोई कमरा, या खासकर किसी मुकाबले के दौरान होटल में खेल संघ के पदाधिकारियों, अधिकारियों, या प्रशिक्षकों के कमरों में ऐसा शोषण होता है। लगातार ऐसी शिकायतें बने रहने पर भी एक बहुत सहज और साधारण समाधान क्यों नहीं निकाला गया, यह हमारी समझ से परे है। किसी भी प्रशिक्षक या पदाधिकारी पर यह पूरी रोक रहनी चाहिए कि वे किसी भी खिलाड़ी से किसी बंद कमरे में न मिलें, और बेहतर तो यह हो कि वे अकेले में भी किसी जगह न मिलें। किसी महिला खिलाड़ी से किसी पुरूष प्रशिक्षक-पदाधिकारी मिलना हो तो आसपास या साथ में कोई दूसरी महिला खिलाड़ी, या महिला कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहे। किसी संघ का पदाधिकारी बनने, या टीम का प्रशिक्षक या फिजियोथेरेपिस्ट बनने के साथ ही इस तरह के घोषणापत्र पर दस्तखत करवाए जाने चाहिए, और हर खेल आयोजन, स्टेडियम, या दूसरी जगहों पर ऐसा नोटिस लगाया भी जाना चाहिए। बात सिर्फ हिन्दुस्तान की नहीं है, एक सबसे विकसित और कानूनी रूप से सबसे अधिक जागरूक देशों में से एक अमरीका में 2016 से 2018 के बीच अमरीकी जिम्नास्ट खिलाडिय़ों के बीच काम करने वाले लैरी नासर नाम के एक डॉक्टर ने इलाज के बहाने सैकड़ों लड़कियों का शोषण किया था। यह सिलसिला 1990 से उसने चला रखा था, जो कि 2016-18 के बीच सामने आया। 2015 में अमरीकी जिम्नास्टिक्स संघ को इसकी शिकायत मिली थी, लेकिन उसने इसे दबा लिया था। इस डॉक्टर ने अपने जुर्म का रिकॉर्ड भी रखा था, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 30 हजार से ज्यादा सुबूत उसके कम्प्यूटर से पकड़ाए। उसकी शिकार पांच सौ से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं में ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट लड़कियां तक शामिल थीं, और इनमें से एक ऐसी दिमागी हालत में पहुंच गई थी कि उसने ओलंपिक मुकाबले के बीच से हट जाना तय किया था। इस डॉक्टर को अलग-अलग मामलों में 60, 175, और 125 साल की कैद सुनाई गई। अमरीकी सरकार के न्याय विभाग ने इस मामले में अपने डॉक्टर की शिकार लड़कियों को कुल मिलाकर करीब 1150 करोड़ का मुआवजा दिया। इसके अलावा अमरीकी जिम्नास्ट संघ और ओलंपिक कमेटी पर भी मुकदमे चले, और वहां से भी करीब सवा चार सौ करोड़ का मुआवजा इन लड़कियों को मिला।

न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर में न्यायपालिका के बारे में आंखों पर पट्टी बंधी होने की प्रतीकात्मक प्रतिमा प्रचलन में रहती है। भारत की न्यायपालिका के बारे में एक और बात चलन में है कि वह कछुआ चाल से चलती है। हालांकि कुछ जानकार लोगों ने बताया है कि कछुओं को इस बात पर बड़ी आपत्ति रहती है कि रोजाना ही हिलने-डुलने, और आगे बढऩे वाले कछुओं को भारतीय अदालतों की रफ्तार के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अभी मुंबई की एक जिला अदालत ने 7 रूपए 65 पैसे की चोरी का एक मामला 50 साल बाद बंद किया है, जो कि 1977 से चले आ रहा था। इसमें जिन दो अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का आरोप था, वे कभी मिले ही नहीं, और शिकायतकर्ता भी इस मामले की सुनवाई में बरसों से गायब था, आ ही नहीं रहा था। ऐसे में यह मामला दूसरे मामलों के तले दबा हुआ था, लेकिन जिंदा था। कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, लेकिन अज्ञात आरोपी मिले ही नहीं। अब जाकर जज ने लिखा कि इस मामले को पर्याप्त से अधिक समय दिया जा चुका है, इसे और लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल भारतीय कानून में दो हजार रूपए से कम की चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए त्वरित सुनवाई का प्रावधान है, लेकिन यह मामला 50 साल लटके रहा। मुंबई की इसी जिला अदालत ने हाल ही में पासपोर्ट से जुड़े एक मामले को बंद किया जो 30 साल से चल रहा था, और जिसमें 1995 के आरोपपत्र के बाद से आरोपी लापता था। अदालत ने यह माना कि इतने बरसों बाद आरोपी को ढूंढ पाने की कोई असल संभावना नहीं बची है। ऐसा ही एक मामला 2003 का लापरवाह ड्राइविंग का था, जिसे बंद किया गया, इसमें पुलिस ने बताया कि न सिर्फ आरोपी, बल्कि शिकायतकर्ता, और सारे गवाह अब लापता हैं, कोई नहीं मिल रहे हैं। अदालत ने लिखा कि केस को हमेशा के लिए खुला रखना न्यायसंगत नहीं है।

अब ऐसे मामले गिनती में कम हो सकते हैं, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठाने के लिए ऐसी असल कहानियां काफी रहती हैं। एक-एक खबर लोगों को यह सोचने और बोलने का मौका देती है कि अदालत से शायद उनके जीते-जी इंसाफ न मिल सके। 1984 के भोपाल गैसकांड में आखिरी सजा 2010 में हुई, तब तक अधिकांश आरोपी मौत के करीब पहुंच चुके थे, और गैस त्रासदी के सैकड़ों शिकार मर चुके थे। ऐसा ही मामला केरल का 1996 का एक नाबालिग लडक़ी के यौन शोषण का था, जिसे निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने, और फैसला पाने तक दो दशक से ज्यादा लग गए, मामले से जुड़े लोगों का सामाजिक जीवन बिखर गया था। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में मुआवजे की कानूनी लड़ाई 20 साल से अधिक चली, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई थी, और ये दो दशक पीडि़त परिवार अदालत के चक्कर काटते रहे। उत्तरप्रदेश का हाशिमपुरा हत्याकांड 1987 में हुआ था, जिसमें हथियारबंद पुलिस पर अल्पसंख्यकों की हत्या का आरोप था, वे निचली अदालत से बरी हो गई थे, और हाईकोर्ट में उन्हें सजा होते हुए 31 साल लग गए थे।

यूपी की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, और कांग्रेस के एक चर्चित नेता पप्पू यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है कि उन्होंने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे निर्माण कार्य के बारे में झूठी और मनगढ़ंत सामग्री सोशल मीडिया पर फैलाई है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को भी तोड़ा गया। संजय सिंह ने कहा कि इस पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजनजी ने भी विरोध दर्ज कराया था, लेकिन एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है। सोशल मीडिया पर आनन-फानन कुछ पोस्ट करने की हड़बड़ी लोगों को ऐसी रहती है कि वे बिना जांचे-परखे भी कई चीजों को पोस्ट कर देते हैं। आज कम्प्यूटर और इंटरनेट से अधिकतर चीजों की सच्चाई परखी जा सकती है, इसके बाद भी लोग अगर किसी झूठ को आगे बढ़ाते हैं तो वे भारत के बहुत ही कड़े आईटी कानून के लपेटे में आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि अधिकतर धाराओं में जुर्म दर्ज करने का अधिकार राज्य की पुलिस के पास रहता है, और गिने-चुने कानून ही केन्द्र सरकार की एजेंसियों को अधिकार देते हैं। हाल के बरसों में राज्यों की पुलिस ने सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना, और कई लोगों के खिलाफ न करना, इसे बहुत ही फूहड़ और अश्लील तरीके से किया है। ऐसे में सार्वजनिक जीवन के जिन लोगों को कुछ न कुछ लिखने या पोस्ट करने की हड़बड़ी रहती है, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि आज का वक्त राजनीतिक सहनशीलता का नहीं रह गया है, आज तो सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकताएं, राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करती हैं, और शुरूआती एफआईआर तो तकरीबन ऐसे तमाम मामलों में राजनीतिक आधार पर होती हैं।

दुनिया के अलग-अलग देशों, शहरों, और संस्कृतियों में तमाम चीजें एक सरीखी नहीं रहतीं, फिर भी एक-दूसरे से सीखने के लिए कई चीजें रहती हैं। भारत जैसे देश के भीतर भी किसी एक जिले में कलेक्टर की की गई कोई मौलिक पहल बाकी देश में भी जगह-जगह इस्तेमाल होने की मिसालें ताजा इतिहास में दर्ज हैं। इसलिए अच्छे प्रयोगों, अच्छी चीजों, और अच्छी सोच का इस्तेमाल दूर-दूर तक किया जा सकता है। अब दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने मिला कि किस तरह अमरीका के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच सामानों की अदला-बदली, उसके दान, या बहुत मामूली दाम पर खरीदी का एक बड़ा ही अच्छा सिलसिला चले आ रहा है। फिर इस बारे में और जानकारी ढूंढने पर पता लगा कि यह अमरीका के कई विश्वविद्यालयों में चलने वाला एक सिलसिला है जिसमें वहां पढ़ रहे, या खासकर पढ़ाई पूरी करके जा रहे छात्र-छात्राओं में यह परंपरा है कि वे अपने अधिकतर सामान छोड़ जाते हैं। फिर इन्हीं सामानों को किसी बड़े स्टोर की तरह जमाकर, सजाकर विश्वविद्यालय नए, या दूसरे छात्र-छात्राओं को अदला-बदली में, मुफ्त, या बहुत मामूली दाम पर मुहैया कराते हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों का हर बरस का यह आंकड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने कितना टन कबाड़ कचरे के पहाड़ पर जाने से रोका। अब यह अमरीका या अधिक विकसित देशों के लिए तो एक अधिक काम की बात है जहां लोग बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी-खासी हालत में अपने पुराने सामान दूसरों के लिए छोड़ भी जाते हैं। योरप जैसे विकसित इलाके में बहुत से देशों में शहरों के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग दिन बंटे रहते हैं जब लोग अपने घर का गैरजरूरी सामान निकालकर बाहर रख देते हैं, और दूसरे जरूरतमंद लोग सामान उठाकर ले जाते हैं। एक या दो दिन इंतजार के बाद म्युनिसिपल बचे सारे सामान को कबाड़ मानकर घूरे पर ले जाता है, और फिर जैसा चाहे उसका निपटारा हो।

अधिक संपन्न देशों में ऐसा कबाड़ अधिक निकलता होगा, लेकिन भारत जैसे देश में भी ऐसे बहुत से संपन्न तबके रहते हैं जिनके पास बहुत सा गैरजरूरी सामान इकट्ठा होते रहता है। वह उनके घर, और उनकी छाती पर बोझ भी बना रहता है, और दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग वैसे ही सामान बाजार से खरीदते हैं जिससे कि धरती पर प्रदूषण का बोझ बढ़ता है। बहुत से जरूरतमंद तो ऐसे रहते हैं जिनकी ऐसे सामानों को खरीदने की ताकत नहीं रहती, और वे बिना सामानों के गुजारा कर लेते हैं। कबाड़ और जुगाड़ के बीच एक छोटे से पुल की जरूरत रहती है जिससे कि धरती को अधिक नुकसान होना बच सकता है। यह नुकसान दो तरीके से होता है, सामानों के कबाड़ का निपटारा कभी भी सौ फीसदी नहीं हो पाता, और बहुत से सामान हजारों बरस के लिए कचरा-पटी खदानों, या कचरे के पहाड़ों की शक्ल में धरती पर बोझ बन जाते हैं। दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों के लिए वैसे ही सामान और बनाने के लिए धरती की चीजों का इस्तेमाल होता है, और ऊर्जा लगती है, प्रदूषण होता है, धरती पर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है।

जर्मनी की खबर है कि 2008 में एक बूढ़ी महिला की देखभाल करने वाले आदमी को महिला के बाथटब में डूबकर मर जाने पर 2010 में उम्रकैद सुनाई गई थी। वह 13 साल जेल में रहा। 2023 में उसके मामले की दुबारा सुनवाई हुई, तो उसे बरी किया गया कि अदालत से कई गलतियां हुई थी। गलत सजा पर जर्मनी में हर दिन करीब 65 सौ रूपए मुआवजे का प्रावधान है, इस आधार पर उसे करीब पांच हजार दिन की कैद के लिए सवा तीन करोड़ रूपए से अधिक का मुआवजा मिला। इस आदमी ने राज्य शासन के खिलाफ एक मुकदमा किया कि गलत सजा की वजह से उसकी नौकरी चली गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, और परिवार टूट गया, इसलिए उसे 6.8 करोड़ रूपए अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। अभी 14 जनवरी को बवेरिया राज्य सरकार ने उसे 11.7 करोड़ रूपए का मुआवजा देने की घोषणा की, और यह मुआवजा शुरू में उसे कानूनी प्रावधान के मुताबिक मिले सवा तीन करोड़ रूपए के अतिरिक्त है। इस बीच राज्य सरकार ने उसे जेल में रहने-खाने का करीब 90 लाख रूपए का बिल भी भेज दिया था, लेकिन जनता और मीडिया में बड़े विरोध के बाद सरकार ने यह वसूली नोटिस वापिस लिया, और उसे उसकी मांग से अधिक मुआवजा दिया। जर्मनी में गलत सजा के लिए हर दिन 75 यूरो का मुआवजा तय है, लेकिन दूसरे नुकसान, नौकरी, मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त दावा करना पड़ता है।

अब जर्मनी के इस मामले पर लिखने की एक वजह आज इसलिए भी आई कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने एक रेप केस में आरोपी को बरी कर दिया गया, क्योंकि रेप-पीडि़ता का बयान विश्वसनीय नहीं पाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल जांच में भी डॉक्टरों को कोई भीतरी-बाहरी चोट नहीं मिली, और मेडिकल रिपोर्ट में कोई निश्चित राय नहीं दी गई थी। पीडि़ता की सास ने भी यह माना कि उसी के कहने से पीडि़ता ने यह रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें आरोपी को जिंदगी में पहली बार देखना बताया गया था, जबकि परिवार और पड़ोसियों के बयान के मुताबिक आरोपी पड़ोसी ही था, और इस घर में उसका आना-जाना था। हाईकोर्ट ने तो इस व्यक्ति को रिहा कर दिया, लेकिन 2007 में अंबिकापुर की एसटी-एससी अदालत ने उसे बलात्कार का दोषी ठहराते हुए सात साल की सश्रम कैद सुनाई थी। अब चूंकि हाईकोर्ट इस मामले में एक स्पष्ट फैसला दे चुका है, इसलिए हम इस पर लिख रहे हैं कि 19 बरस तक यह आरोपी बलात्कार का आरोप भी झेलते रहा, और 2007 से वह एक सजायाफ्ता भी था, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब पुलिस से रोज मिलने वाले, और अखबारों में छपने वाले समाचारों को देखें, तो उनमें छेडख़ानी या बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी फोटो जारी की जाती है, नाम-पता जारी किया जाता है। इसके बाद मुकदमा चलता है, बरसों बाद सजा या रिहाई होती है, फिर ऊपर की अदालत तक मामला जाता है, वहां फैसला होता है, और कुछ गिने-चुने मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है।

कर्नाटक की बेंगलुरू पुलिस ने अभी साइबर जुर्म से कमाए गए पैसों को ठिकाने लगाने के एक नेटवर्क को पकड़ा है, इसमें 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और पुलिस को 242 एटीएम कार्ड मिले, पांच दर्जन मोबाइल फोन, आधा दर्जन लैपटॉप, 33 चेकबुक, 21 पासबुक, और 48 सिमकार्ड मिले हैं। कॉलेज छोड़े हुए एक नौजवान मोहम्मद उजैफ, और उसकी माँ शबाना ने मिलकर खच्चर-खातों का एक नेटवर्क खड़ा किया था, जिसमें कमसमझ, या अनपढ़ लोगों के बैंक खातों के रास्ते जुए, सट्टे, या दूसरे साइबर-जुर्म के पैसों को वे आगे बढ़ाते थे। कॉलेज फेल यह नौजवान अब तक 42 सौ बैंक खातों को जुर्म के लिए इस्तेमाल कर चुका था, और करोड़ों रूपयों की अफरा-तफरी की थी। ये माँ-बेटे गरीब या नासमझ लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनसे पासबुक, चेकबुक, और एटीएम कार्ड ले लेते थे, और फिर इन खच्चर-खातों (म्यूल अकाउंट) का इस्तेमाल करके दिल्ली में बैठा हुआ गिरोह जुर्म की कमाई को दूसरे देशों तक भेजने का काम करता था।

देश के कई राज्यों में साइबर अपराधियों के अड्डे बन गए हैं। ऐसे राज्य जहां पर लोग कम पढ़े-लिखे हैं, या पिछड़ी हुई जगहों पर रहते हैं, वहां से भी बड़े पैमाने पर ऐसी धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में तो जिस तरह साइबर-अपराध कुटीर उद्योग सरीखा बन गया है, उस पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म या सीरियल भी बनाया था। दिल्ली में कुछ अरसा पहले जब मोबाइल फोन चुराने वाले लोग पकड़ाए, तो पता लगा कि वहां से मोबाइल फोन जामताड़ा सप्लाई किए जाते थे, ताकि सिमकार्ड बदलने के साथ-साथ हैंडसेट भी बदल दिया जाए, और पुलिस को वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त लगे। यह देखना भी हैरान करता है कि किस तरह कम पढ़े-लिखे लोग भी मोबाइल कॉल पर अच्छे-अच्छे दिग्गज, और रिटायर्ड अफसरों को भी बेवकूफ बना सकते हैं, और ठग सकते हैं।

भारत में ऐसा लगता है कि इस तरह के धंधे में पड़े हुए लोगों को किसी सजा का डर नहीं रह गया है। शायद कानूनी कमाई के जरिए हासिल नहीं हैं, और गैरकानूनी कमाई के आसान तरीके घर बैठे मिल जाते हैं। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि कौन से इलाकों के लोग, किस जात-धरम के अधिक हैं, और उन्हें ऐसे धंधों में लाने वाले लोग कौन हैं। सबसे नीचे के खच्चर किस्म के लोगों को गिरफ्तार करने से बात नहीं बनेगी, और ऐसे गिरोहों के सरगना पकड़े जाने पर ही साइबर-जुर्म कुछ कम हो सकते हैं। जब अलग-अलग कई स्तरों पर जांच होगी, तो पता लगेगा कि कई जात-धरम के लोग दूसरों को ठगने और लूटने के काम में लगे हुए हैं। बेंगलुरू के इस माँ-बेटे के साथ अभी दूसरे प्रदेशों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें सिंह, यादव, राठौर, शेखावत, चौहान, पांडेय, जायसवाल, तंवर, जैसे अलग-अलग जातियों के लोग भी हैं। जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि क्या किसी समुदाय के लोग इसमें अधिक शामिल हैं, या यह एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, और सर्वधर्म समभाव जैसा धंधा बन गया है?

छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल एक टैक्सी चलाते हुए ड्राइवर को शायद हार्टअटैक आया, और उसकी गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। दो लोगों की मौत हुई, और 16 लोग घायल हो गए। अभी हम गाड़ी ओवरलोड होने, नशे में चलाने, खतरनाक रफ्तार जैसे पहलुओं पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अधिक सवारियों को लेकर जाने वाले ड्राइवरों की सेहत अचानक ऐसी खराब होती है, तो बहुत सी जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं। इसीलिए मुसाफिर विमानों में आमतौर पर एक से अधिक पायलट होते हैं, और दोनों में से कोई भी किसी इमरजेंसी में अकेले भी विमान पर काबू पा सकते हैं, या उसे उतार सकते हैं। सडक़ पर चलने वाली गाडिय़ों में ऐसी सहूलियत नहीं रहती, और ड्राइवर पर ऐसे किसी अटैक से बड़े हादसे का खतरा खड़ा हो जाता है। इसी घटना की खबर में लिखा हुआ है कि ड्राइवर को पिछले कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर बढ़े होने की शिकायत थी। इस हादसे से परे भी हम देखते हैं कि आजकल किस तरह जवान लोग भी खड़े-खड़े गुजर जाते हैं, उन्हें अस्पतालों की सहूलियतों का भी फायदा पाने की नौबत नहीं आती।

ऐसे में यह बात समझने की जरूरत है कि न सिर्फ लंबी उम्र के लिए, बल्कि बेहतर सेहत के लिए भी लोगों को जीवनशैली में छोटे-छोटे से फर्क लाने चाहिए जिससे उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। आज की ही एक दूसरी खबर एक बड़ी वैज्ञानिक पत्रिका, द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के नतीजे बताती है कि रोज पांच मिनट तेज रफ्तार चलने से मौत का खतरा दस फीसदी तक कम हो सकता है। यह अध्ययन चार अलग-अलग देशों में कुल 60 हजार लोगों पर किया गया था, और शोधकर्ताओं का कहना है कि बेहतर नींद, थोड़ी सी कसरत, और खाने में सुधार से जिंदगी की क्वालिटी, और उम्र दोनों में बड़ा सुधार हो सकता है। खबर यह भी बताती है कि रिसर्च नतीजा यह भी है कि दिन भर बैठकर काम करने वाले लोग अगर बीच में 30 मिनट के लिए उठ जाएं, तो उनके अचानक मरने का खतरा सात फीसदी तक कम हो सकता है।

ये बातें कुछ लोगों को गैरजरूरी लग सकती हैं कि उनके परिवार के बुजुर्ग ऐसी ही बातें बड़बड़ाते रहते थे। लेकिन हम अपने अखबार में, और अपने यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर लगातार सेहत से जुड़ी बातों को बढ़ावा देते हैं, और सेहत के लिए खतरनाक बातों के प्रति लोगों को आगाह भी करते हैं। आज इस नई वैज्ञानिक खबर आने के साथ ही एक बार फिर हम अपने पसंदीदा विषय पर लोगों के सामने कुछ वैज्ञानिक बातों को रख रहे हैं। जिंदगी के लिए सबसे अधिक जरूरी एक संतुलित और सादा खाना होता है। हमारे खानपान से ही बेहतर नींद हो सकती है, और एक संतुलित खानपान से हम जीवनशैली की गड़बड़ी से होने वाली डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, या दिल की बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर घर का बना हुआ साधारण खाना खाया जाए, तो वह सेहत के लिए असाधारण फायदेमंद होता है। आज संपन्नता और शहरी सहूलियतों के चलते हुए लोग बाजार का चटपटा, और तरह-तरह के रसायनों वाला खाना खा लेते हैं, और वहीं से सेहत बिगडऩा शुरू होता है। हमने इस मुद्दे पर लिखने के पहले एआई से कुछ जानकारियां मांगी, तो उसका कहना है कि थाली का आधा हिस्सा सब्जियों और फलों का होना चाहिए। इसके साथ-साथ दाल, चना, राजमा जैसा प्रोटीन भी लेना जरूरी है। खाने के साथ-साथ दिन भर में समय-समय पर पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।

अगला मुद्दा शारीरिक हलचल का रहता है जिसके लिए किसी खानपान या दवाई की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आदत डालनी होती है। अगर लोग रोज आसपास के किसी भी मैदान, बगीचे, तालाब के चारों तरफ, या किसी सुरक्षित सडक़ किनारे आधा-पौन घंटा तेज चलें, साइकिल चलाएं, तैर सकें, योग करें, या सार्वजनिक जगहों पर म्युनिसिपल की लगवाई गई कसरत की मशीनों पर कसरत करें, तो बीमारियां उनसे खासी दूरी पर ही थम जाएंगी। इसके साथ-साथ रोज के कामकाज में ऐसी तरकीबों को ढूंढना होगा कि कहां पर सीढ़ी चढ़ सकें, आसपास कौन सी जगहों पर पैदल जा सकें। इनमें से किसी भी चीज में कोई खर्च नहीं है, और बदन को सेहतमंद रखने के लिए किसी जिम का खर्च जरूरी नहीं है।

केन्द्र सरकार ने दखल देकर सामान डिलीवर करने वाली कंपनियों के खुद के समय सीमा के दावे बंद करवाने की कोशिश की है। आज खानपान, और किराना, फल-सब्जी जैसे रसोई के घरेलू सामान, और दूसरी चीजें दस-बीस मिनट में डिलीवर करने का दावा करके कंपनियां ग्राहकों को रिझाने की कोशिश करती हैं। कुछ कंपनियां कुछ अरसा पहले तक तीस मिनट में खानपान न पहुंचाने पर उसका भुगतान नहीं लेती थीं, और इस नुकसान में ऐसी ऑनलाइन कंपनियां दुपहियों पर भाग-दौड़ करके डिलीवरी करने वाले लोगों पर भी बोझ डालती थीं। मजदूर जैसे ये गिग वर्कर कहे जाने वाले लोग डिलीवरी का पैसा तो कम पाते थे, लेकिन ऐसे नुकसान को झेलते थे। हाल के महीनों में देश भर में बिखरे ऐसे करीब एक करोड़ गिग वर्कर्स ने ऑनलाइन आंदोलन किया था, और कंपनियों से बेहतर शर्तों की मांग की थी। आज वे दिनभर सडक़ों पर रफ्तार से मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं, उनका कोई बीमा नहीं होता, ट्रैफिक का कोई चालान होने पर कंपनी उसकी कोई भरपाई नहीं करती। कुछ घरेलू सामान पहुंचाने वाली एजेंसियां तो इस किस्म के दावे करती थीं कि आप जब तक तेल गर्म करेंगी, तब तक जीरा डिलीवर हो जाएगा।

आनन-फानन लोकल डिलीवरी वाले ऐसे सामानों की लत लग जाती है, और लोग एक टूथपेस्ट, या एक साबुन तक बुलाने लगते हैं। एक वक्त होता था कि लोग कागज पर लंबी लिस्ट बनाकर दुकान जाते थे, और महीने-पन्द्रह दिन का राशन लेकर आते थे। अब धीरे-धीरे इस खरीददारी का कुछ हिस्सा ऑनलाइन खरीदी में चले गया, और लोकल सुपर मार्केट भी मोबाइल ऐप से किए गए ऑर्डर पर सामान घर पहुंचाने लगे। फिर मानो यह भी काफी नहीं था, तो क्विक कॉमर्स नाम का एक नया हड़बडिय़ा धंधा चालू हुआ जो कि आनन-फानन बिजली की रफ्तार से सामान पहुंचाता है। लोगों का मिजाज बढ़ती हुई सहूलियतों के साथ-साथ बिगड़ते चले गया। पहले एक पखवाड़े का सामान एक साथ आ जाता था, अब वह ऑनलाइन ऑर्डर करके सबसे सस्ते में देश भर में कहीं से भी आ रहा है, और फिर तीस मिनट में खानपान, और दस मिनट में किराना या किचन सामान की आदत पडऩे लगी। क्या सचमुच ही इंसानों को इस हद तक लापरवाह होना चाहिए कि एक-एक सामान जरूरत पडऩे पर ही उसी वक्त ऑर्डर करें? यह सहूलियत अगर है भी, तो इसका किसी इमरजेंसी-दवाई के लिए इस्तेमाल करना तो समझ में आता है, जिन सामानों को बड़ी आसानी से कई दिन पहले सोचकर बुलाया जा सकता था, उन्हें भी दस मिनट में पाना, और ऐसी नौबत आने तक लापरवाह बने रहना एक ग्राहक के अहंकार को अधिक पूरा करता है, सामान की जरूरत को कम। सामानों से परे भी लोगों का मिजाज जिम्मेदारी का रहना चाहिए, और दस मिनट में डिलीवरी की उम्मीद लोगों को पुलिस, फायर ब्रिगेड, और एम्बुलेंस से ही करनी चाहिए। ऐसी आपात-सेवाओं से परे बाकी चीजों के लिए लोगों को अपने दिल-दिमाग में एक एडवांस-तैयारी रखने की आदत डालनी चाहिए।

आज क्विक कॉमर्स के नाम पर लोगों की आदत बिगाडक़र जो लोग एक-एक सामान की डिलीवरी करते हैं, उसमें हर डिलीवरी के पीछे सडक़ पर एक गाड़ी का सफर बढ़ता है, ईंधन जलता है, और डिलीवरी के पैकेट का धरती पर बोझ भी बढ़ता है। पैकिंग का बोझ तो हर किस्म की ऑनलाइन खरीदी के साथ भी बढ़ता है, और एक-एक सामान के पैकेट जब देश में आर-पार आते-जाते हैं, तो वे किसी एक सामान से भरी ट्रक के मुकाबले बहुत अधिक बोझ बनते हैं। कारखाने से किसी शहर के गोदाम तक एक ही सामान भरकर गाडिय़ां जब जाती हैं, तो वे ट्रांसपोर्ट का सबसे कम बोझ डालती हैं। यही काम ऑनलाइन ऑर्डर से आने-जाने वाले पैकेट बहुत अधिक बोझ डालकर करते हैं। इसलिए ऑनलाइन खरीदी को स्थानीय ऑफलाइन खरीदी का बेहतर विकल्प पर्यावरण के हिसाब से तो नहीं माना जा सकता, यह एक अलग बात है कि ग्राहकों को रियायत का कुछ फायदा मिल सकता है। ऐसे सामानों की डिलीवरी करने वाले दुपहिया सवार नौजवान जितने बड़े-बड़े असंभव से आकार के बैग टांगकर और लादकर चलते हैं, उनके हिसाब से तो दुपहिया बने भी नहीं रहते, और न ही ट्रैफिक में ऐसे दुपहियों का कोई संतुलन हो सकता। कारोबार ऐसा बेरहम होता है कि वह डिलीवरी करने वाले लोगों की हिफाजत की फिक्र किए बिना उन्हें सैकड़ों पैकेट देकर रवाना करता है ताकि अधिक से अधिक तेजी से काम हो सके।

यूपी के हरदोई की खबर है कि एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। वह प्रेमी के साथ चली गई और पति ने पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई। पति की जानकारी के आधार पर पुलिस पत्नी को पकड़ लाई, लेकिन थाने में वह इस बात पर अड़ी रही कि वह प्रेमी के साथ ही रहेगी। पति ने कमर से तमंचा निकाला और थाने में ही पत्नी को गोली मार दी। प्रेमी के साथ भाग जाने पर भी पति उसे अपनाना चाहता था, लेकिन पत्नी अड़ी हुई थी। नतीजा थाने में एक कत्ल की शक्ल में सामने आया।

देशभर में जगह-जगह सोशल मीडिया की मेहरबानी से होने वाली शादीशुदा जिंदगी की मोहब्बत तो शादी के बाद भी शुरू होती है, और वह भी खुदकुशी, कत्ल, बेवफाई, तलाक, और जेल तक चली जाती है। लेकिन बहुत से मामलों में ऐसी नौबत शादी के पहले की असल जिंदगी की मोहब्बत की वजह से आई रहती है जिसे अनदेखा करके घरवाले लडक़ी की शादी अपनी मर्जी से अपने धरम में, अपनी जात में, गोत्र देखकर, या अपनी इज्जत का मुद्दा बनाकर कर देते हैं। ऐसे में शादीशुदा जिंदगी एक लडक़ी के अधूरे रह गए प्रेम की बेचैनी की बुनियाद पर शुरू होती है, और वैसी इमारत बहुत मजबूत नहीं भी रहती। आज के वक्त में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के चलते, मैसेंजर सर्विसों की मेहरबानी से पुरानी मोहब्बतें कब्र फाड़-फाडक़र निकलती हैं, और जिंदा शादीशुदा जिंदगियों को बेचैनी से भर देती हैं। कहीं नीले रंग का कोई ड्रम किस्सा-कहानी का अहम किरदार बन जाता है, तो कहीं फ्रिज भर जाता है। कहने में यह बात कुछ अटपटी लगेगी, लेकिन कल तक जिस नारी को अबला मानकर मर्द तबला की तरह पीटता था, अब उसने हाथों में घरेलू औजारों को हथियारों की तरह उठाकर अपना हिसाब चुकता करना सीख लिया है। अपनी अधूरी मोहब्बत का हिसाब, शादी के बाद की बद्सलूकी का हिसाब, और अपनी आगे की जिंदगी को लेकर सपनों पर पूंजी निवेश करने के लिए वह कहीं-कहीं पर पति को भी राह से हटा देने लगी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी जीवनसाथी के हाथों कत्ल होने के मामले में महिलाओं की गिनती पुरूषों से चार गुना अधिक है, लेकिन अभी कुछ दशक पहले तक तो ऐसी मौतों में सिर्फ महिलाओं की दहेज हत्या ही रहती थी, अब तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है।

आज मां-बाप को भी यह समझना चाहिए कि अगर बेटी पढ़-लिखकर कामकाजी हो गई है, कमाने लगी है, आत्मनिर्भर हो गई है, और कहीं पर अकेले रहने जितना आत्मविश्वास उसमें आ गया है, तो अपने लिए कोई लडक़ा पसंद करने जितनी ताकत भी उसमें आ गई है। यह ताकत समझ की शक्ल में है, तजुर्बे और आर्थिक आत्मनिर्भरता की शक्ल में भी है। हो सकता है कि उसकी पसंद मां-बाप की उम्मीदों और उनके सपनों पर खरी न उतरे, लेकिन उम्मीदें तो मां-बाप के छांटे दूल्हे से भी कई बार पूरी नहीं होती हैं। ऐसे में लडक़ी की पसंद को पूरी तरह से अनदेखा करना, और परिवार की इज्जत के नाम पर, मां-बाप के मन में अपने लिए शहंशाह अकबर की तरह का अहंकार होने की वजह से, जिन वजहों से भी किसी लडक़ी को एक अनचाही शादी में धकेल दिया जाता है, तो उसे एक असफल और बेचैन जिंदगी में भी धकेल दिया जाता है, जहां से निकलने के लिए इन दिनों उनमें से कोई-कोई लड़कियां नया प्रेमी ढूंढकर कत्ल भी कर देने को एक आजादी मानती हैं।

शादीशुदा जिंदगी की हिंसा, रिश्तों की बेवफाई, और मरने-मारने तक की नौबत को शुरू से ही सावधानी और जिम्मेदारी बरतकर कम किया जा सकता है। अब शहरीकरण और लडक़ी की आत्मनिर्भरता की वजह से, उसके दुनिया में जाकर काम करने की वजह से वह धर्म और जाति से परे, मां-बाप की उम्मीद से परे अपनी खुद की पसंद पर चलना सीखने लगी है। अब उसे प्रेमचंद की कहानियों के युग की तरह किसी खूंटे से बांध देना मुमकिन नहीं है, अब वह अपने हक के लिए सींग मारना भी जानती है, और यह आत्मनिर्भरता महिला के सम्मानजनक जीवन के लिए भी एक बुनियाद बनती है।

देश के उन राज्यों में अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है जहां इस बरस चुनाव होने हैं। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे कुछ राज्यों में भी यह अभियान चल रहा है। चुनाव के किसी काम के लिए जमीनी स्तर पर अलग से कर्मचारी नहीं रहते, इसलिए सबसे पहले शिक्षक-शिक्षिकाओं को इस काम में जोता जाता है, उसके बाद म्युनिसिपल या दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों को। पहली बार इस बड़े पैमाने पर इतनी जटिलता के साथ हो रहे इस काम में छोटे राज्यों में दसियों लाख वोटरों को नोटिस मिल रहे हैं, कि वे अपने कागजात साबित करें। बड़े राज्यों में ऐसे वोटरों की संख्या करोड़ों में जा रही है। एसआईआर नाम से चल रहे इस अभियान को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दे दी गई, लेकिन वहां से कुछ मामूली शर्तों के साथ इसे जारी रखा गया है, इसलिए अब इस पर कोई कानूनी लड़ाई बची हुई नहीं है। जिन राज्यों में लोगों को नोटिस मिल रहे हैं, अगर वे चुनाव आयोग के निर्धारित दफ्तरों में जाकर अपने कागजात साबित नहीं कर पाएँगे, तो शायद उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। अभियान इतना बड़ा है कि किसी-किसी राज्य में इसमें लगे कर्मचारी काम के बोझ से हार्टअटैक से मर गए, ऐसा बताया गया, और कुछ जगहों पर कर्मचारियों ने लक्ष्य पूरा न होने की दहशत में खुदकुशी भी कर ली। हमने छत्तीसगढ़ में ही देखा है कि एक से अधिक बार तारीख बढ़ाई गई, क्योंकि काम पूरा होने का आसार नहीं दिख रहा था।

जिस देश में वोटरों का एक हिस्सा वोट डालने ही नहीं जाता है, या जाता है तो उसमें से कुछ लोगों को कोई उम्मीदवार या पार्टी पसंद नहीं रहते, इसलिए वे नोटा में वोट डालते हैं, ऐसे देश में जो लोग वोट डालते आए हैं, उनमें से जो सही मतदाता हैं, उनके नाम अगर कट जाएंगे, तो उन पर क्या गुजरेगी? और जिस तरह कानून के बारे में यह कहा जाता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, मतदाता पुनरीक्षण के इस काम में भी चुनाव आयोग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और ऐसे-ऐसे लोगों के नाम कटने का खतरा झेल रहे हैं जिन पर देश को गर्व होना चाहिए। अब भारत में गिने-चुने लोग ही नोबल पुरस्कार विजेता हैं, और उनमें से एक, अमत्र्य सेन को नोटिस मिला है कि वे अपने कागजात साबित करें, क्योंकि उनकी और उनके माता-पिता की उम्र में फासला कुल 15 बरस का दिख रहा है। अब 92 बरस के अमत्र्य सेन को अपने मां-बाप की सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज उम्र से पर्याप्त फर्क न होने का जवाब मांगा जा रहा है। अमत्र्य सेन तो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें मदद करने वाले लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में दसियों करोड़ लोग एकदम ही अनपढ़, गरीब, और बिना किसी मदद वाले हैं। दसियों लाख लोग बाढ़ से बेदखल होते हैं, करोड़ों लोग अपना घर छोडक़र दूर-दूर मजदूरी करने जाते हैं, और शायद आधी आबादी ऐसी गरीब होगी कि वह एक दिन का रोजगार छोडक़र चुनाव आयोग के दफ्तरों तक नहीं जा पाएगी। इससे हो सकता है कि देश में बसे हुए अवैध घुसपैठियों के नाम तो लिस्ट से कट जाएं, लेकिन उनके अलावा कई ऐसे हिन्दुस्तानी नागरिकों के नाम कटने का भी एक खतरा रहेगा, है, जिनके पास कागज कम हैं, या जो कागज दिखाकर साबित करने की हालत में नहीं हैं।

अब एक घटना जिसकी वजह से आज यहां लिखने की जरूरत पड़ रही है, वह कल रिटायर्ड एडमिरल अरूण प्रकाश की लिखी हुई एक ट्वीट है। जिसमें उनके घर पर तीन बार पहुंचे बीएलओ जितनी जानकारी लेकर गए, उससे भी चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है, और अब 82 बरस के एडमिरल को घर से 18 किलोमीटर दूर दफ्तर आकर अपने कागजात से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा गया है। उनके साथ उनकी 78 बरस की पत्नी को दूर के इसी दफ्तर में एक दूसरी तारीख दी गई है। अब यह नाशुकरा देश इस बात को भूल रहा है कि भारतीय नौसेना के भूतपूर्व मुखिया रहे एडमिरल अरूण प्रकाश को 1971 के युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए वीरचक्र दिया गया था। वे देश के सबसे बड़े विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत के कमांडर रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वे दो बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इन सबके बाद भी आज उनके कागजात पूरे नहीं माने जा रहे, और उन्हें इस उम्र में चुनाव दफ्तर बुलाया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है- कि 20 बरस पहले रिटायर होने के बाद से उन्होंने आज तक किसी खास सेवा की मांग नहीं की, और न ही उन्हें कोई जरूरत है। लेकिन अब उनका और उनकी पत्नी का नाम चुनाव आयोग के नोटिस में है, और वे इसे पूरा करने के लिए भी जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि बीएलओ तीन बार आकर उनसे जानकारी लेकर गए, और अगर कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए थी, तो उनसे मांग सकते थे। उसके बाद भी अब 82 और 78 बरस के दो नागरिकों को 18 किलोमीटर दूर के दफ्तर में दो अलग-अलग तारीखों पर बुलाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के एक प्रायमरी स्कूल के प्रश्न पत्र में किसी के कुत्ते के नाम के विकल्पों में शेरू के साथ-साथ एक नाम राम दे दिए जाने से बवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने आनन-फानन कड़ी कार्रवाई की, और इससे जुड़ी हुई एक प्रधानअध्यापिका को सस्पेंड कर दिया, और एक संविदा शिक्षिका की नौकरी खत्म कर दी। इसके अलावा दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। मुद्दा एक हद तक जायज था क्योंकि भारत में कुत्ते के नाम के रूप में राम का नाम अकल्पनीय है। बीते दशकों में देश में मुर्दों और शवयात्रा से परे भी राम का नाम इतनी जगह इतनी तरह गूंजा हुआ है, कि एक बूढ़े के गोलियों से छलनी बदन निकला हे राम दब ही गया है। ऐसे देश में कुत्ते, या किसी अपमानजनक समझे जाने वाले जानवर के लिए राम का नाम देना परले दर्जे की बेवकूफी और गैरजिम्मेदारी की बात है। राम का नाम एक वक्त सार्वजनिक जीवन की नैतिक मर्यादाओं के लिए था, पिता की आज्ञा पर चौदह बरस बनवास पर चले जाने के अनुशासन का था, सौतेली मां के भी बेमिसाल सम्मान का था, और राजा को संदेह से ऊपर रखने के लिए पत्नी को भी घर से निकाल देने वाली नैतिकता का था। इनमें से कोई भी बात आज राम के नामलेवा लोगों पर लागू नहीं होती है, लेकिन चाहे हथियार की तरह ही क्यों न हो, राम का नाम अभी भी भारत में पूजनीय तो बना ही हुआ है। और भारत के इस हिन्दीभाषी प्रदेश में ऐसी चूक बहुत बड़ी लापरवाही, या बहुत बड़ी गैरजिम्मेदारी के बिना नहीं हो सकती थी। गनीमत यही है कि इस पूरे सिलसिले में जितनी शिक्षिकाओं, या प्राचार्य-शिक्षा अधिकारी के नाम आए हैं, वे सारे के सारे रामनामी हिन्दू सम्प्रदाय के हैं, अगर वे किसी और धर्म के होते, तो एक अलग किस्म का बवाल अब तक खड़ा हो गया रहता।

ऐसी छोटी-मोटी गलतियां अलग-अलग जगहों पर होती रहती हैं, और उन्हें लेकर बवाल कुछ बड़े तब हो जाते हैं जब इन गलतियों से लोगों को धार्मिक भावनाएं आहत होने का बहाना मिल जाता है, या कुछ मामलों में सचमुच ही धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। फिर अब आज के वक्त लोगों का धार्मिक बर्दाश्त पूरी तरह जवाब दे चुका है, और लोग किसी मानवीय चूक को भी माफी के लायक मानने से मना कर देते हैं। हालत यह है कि अपने धर्म के प्रति जिस दर्जे की असहनशीलता लोगों में भर गई है, दूसरे धर्मों के प्रति उसी दर्जे की अपमान की भावना भी लोगों के मन में उमड़ती-घुमड़ती रहती है। धर्म जिसे कि एक आस्था के स्तर पर रहना चाहिए, वह आज जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया लगता है। बहुत से लोगों के लिए धर्म के मुद्दे के बाद बचे हुए वक्त में बन सके तो कोई और काम कर लेने का रूख दिखता है, वरना धर्म काफी है।

स्कूल के एक पर्चे में हुई चूक को लेकर आज यह मांग उठ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार शिक्षकों, और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की जाए। जिन पार्टियों के नेता यह मांग कर रहे हैं, उन्हें इसी छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभागीय मुख्यालय में शहर के बीच खुली ‘हिटलर’ नाम की कपड़ों की दुकान नहीं दिखती। दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे के नाम पर फख्र से दुकान खोलकर कारोबार किया जा रहा है, और सभी धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग इसे आसानी और मजे से बर्दाश्त किए चल रहे हैं, बर्दाश्त कहना भी कुछ ज्यादती होगी, लोगों को हिटलर नाम की दुकान के सामने से दिन भर आते-जाते भी कुछ नहीं लगता होगा, क्योंकि दुनिया के इतिहास में चाहे जो दर्ज हो, हिन्दुस्तानी वोटरों को हिटलर के नाम से न लुभाया जा सकता, न भडक़ाया जा सकता, और फिर इन्हीं दो वजहों से ऐसे किसी नाम पर लोग अपना वक्त क्यों जाया करें?

जिसे भाषा संवेदना कहती है, संवेदनशीलता कहती है, या भावना कहती है, वह सब आज ऐसे निरर्थक शब्द हो गए हैं कि अगर उनका कोई धार्मिक या चुनावी इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। ऐसा लगता है कि पिछली कई सदियों से सभ्यता का जो विकास चल रहा था, उसने कम से कम हाल के दशकों में एक रिवर्स गियर लगा लिया है, और वह विकास अब लौट चला है। आ अब लौट चलें वाले गाने की तरह, सभ्यता अब विकसित होना बंद करके वापिस लौट रही है। यह बात सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं है, बल्कि दुनिया के अधिकतर देशों में विकसित हो चुकी सभ्यता के मूल्य अब पुरानी दवा की तरह एक्सपायर हो चुके हैं, और उन मूल्यों का आज कोई काम नहीं रह गया है। एक-एक करके दुनिया के बहुत से देश बर्दाश्त खोते जा रहे हैं, दूसरे देशों के लिए, उन देशों के लोगों के लिए, और उन लोगों के धर्मों के लिए। लोग बर्दाश्त खोते जा रहे हैं, दूसरों के अस्तित्व को भी देखने के लिए। खासकर पिछले एक बरस में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अपने अलावा, अपने देश के अलावा, बाकी पूरी दुनिया के लिए जैसी हिंसक हिकारत दिखाई है, उससे भी सभ्यता 21वीं सदी से पीछे मुडक़र गुफा की तरफ बढ़ चली है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प के दुबारा अमरीका संभालने के पहले ही दुनिया के कई दूसरे देशों में यह सिलसिला शुरू हो चुका था, इसलिए हम वापिसी की इस सफर का पूरा श्रेय ट्रम्प को नहीं दे सकते, वापिसी के इस नोबेल के ट्रम्प के साथ कई और संयुक्त विजेता भी हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर लिखते हुए एक समानार्थी कोष लेकर यह देखना पड़ता है कि नीचता और कमीनेपन के लिए और कौन-कौन से शब्द हैं ताकि लिखने में विविधता बनी रहे। इन्हीं दोनों शब्दों पर टिके रहने से लिखना बड़ा बोझिल होने लगता है। जब कभी आप यह सोचते हुए सोएं कि यह आदमी अब इससे और अधिक घटिया नहीं हो सकता, अगली सुबह वह उससे बुरा रिकॉर्ड बनाकर दिखाता है। इसलिए ट्रम्प के ओछेपन और घटियापन के किसी भी ताजा रिकॉर्ड को लंबी जिंदगी नहीं मिल पाती है, एक-दो दिन गुजरते हैं, और वह अपनी ही पुरानी नीचता पार करके गटर में और गहराई तक डुबकी लगाकर दिखाने लगता है।

अभी अमरीकी वाणिज्य मंत्री ने अमरीका और भारत के बीच व्यापार समझौता न होने की वजह औपचारिक रूप से बताई कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प को फोन नहीं किया था, इसलिए यह डील फाइनल नहीं हो सकी। अभी हालत यह है कि बाकी देशों के मुकाबले भारतीय सामानों पर अमरीका में 25 फीसदी अधिक टैरिफ लगा है, क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है। अब ट्रम्प अमरीकी संसद में एक ऐसा बिल ला रहा है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पांच सौ फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकेगा, और इसका बड़ा निशाना भारत और चीन होंगे। इसका यह मतलब भी होगा कि भारत का कोई भी सामान अमरीका जा ही नहीं सकेगा, और भारत के निर्माताओं और निर्यातकों के पेट पर एक जबर्दस्त अमरीकी लात पड़ेगी। दूसरी तरफ भारत ने औपचारिक रूप से यह साफ किया है कि 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से 8 बार फोन पर बात की है। इन दोनों बातों में एक फासला यह दिख रहा है कि अमरीकी वाणिज्य मंत्री का कहना शायद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच व्यापारिक बातचीत के बीच या बाद मोदी का ट्रम्प से बात न करना है, और भारतीय प्रवक्ता ने पूरे साल भर की बातचीत गिनाई है, लेकिन इस नाजुक मौके की बातचीत नहीं गिनाई है जिसके बारे में भारत के एक पूर्व राजनयिक के.सी.सिंह ने लिखा है कि ट्रम्प से बातचीत में दो दिक्कतें रहती हैं, उनकी अजीबोगरीब मांगें, और उनकी यह उम्मीद कि लोग उनके अहंकार को सहलाएं, और बाद में वे इनमें से हर चीज को सार्वजनिक भी कर देते हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री आज अमरीका के मुकाबले टक्कर की बातें करने की हालत में नहीं हैं। भारत का विपक्ष प्रधानमंत्री से बार-बार यह कहता है कि वे ट्रम्प के बेजा बयानों से भारत के हो रहे अपमान पर बयान दें, और ट्रम्प को जवाब दें, लेकिन मोदी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले करीब एक बरस में ट्रम्प की हर बदतमीजी, और उसके हर उकसावे पर भी मोदी शांत दिखते हैं, क्योंकि शायद अमरीका से आज तुर्की-ब-तुर्की उलझना भारत के हित में नहीं है। दो बददिमाग नेताओं के बीच लड़ाई देखने में कई लोगों को मजा आ सकता है, लेकिन किसी समझदार नेता को अपने देश के व्यापक हित देखते हुए ऐसे टकराव से बचना चाहिए। आज भारत के लाखों लोग अमरीका में काम कर रहे हैं, ट्रम्प जैसा सनकी तानाशाह किसी भी देश के लोगों को वहां से निकाल दे रहा है, किसी भी देश के लोगों को आने की इजाजत दे रहा है, और वहां के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की मौजूदगी वैसे भी बुरी तरह घट गई है। ये ही वे नौजवान रहते हैं जो वहां पढऩे के बाद वहां काम पाते हैं, और भारत अपने घर कमाई भेजते भी हैं। फिर टैरिफ नाम की तलवार को ट्रम्प जिस अंदाज में किसी की भी गर्दन काटने के लिए घुमाते रहता है, उसे देखते हुए उसके सामने न पडऩा ही ठीक है। जब तक भारत की सुरक्षा पर ट्रम्प कोई खतरा न बने, तब तक बिफरे हुए ट्रम्प के सामने खुद होकर पडऩा समझदारी नहीं है, और एक देश के रूप में भारत की मजबूरी भी नहीं है। जब दो देशों के बीच व्यापारिक लेन-देन में एक संतुलन न हो, जब तक एक देश की जरूरत दूसरे देश के मुकाबले अधिक हो, तब तक जरूरतमंद देश को सब्र रखना चाहिए। आज भारत का चुप रहना ही उसकी जीत है, और ट्रम्प से जुबान लड़ाने के दाम भारत के नेताओं की जेब से नहीं जाएंगे, भारत के कामगारों और कारोबारियों को नुकसान की शक्ल में जाएंगे।

वेदांता नाम की कंपनी के चेयरमेन अनिल अग्रवाल ने अभी फेसबुक पर बहुत दर्द के साथ लिखा कि उनका अधेड़ बेटा एक रोमांचक खेल हादसे के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। किसी भी बुजुर्ग पिता के लिए यह बहुत तकलीफ की बात रहती है, या सच कहें, तो इससे अधिक तकलीफ की और भला क्या बात हो सकती है। ऐसे में अनिल अग्रवाल ने यह भी लिखा कि उन्होंने अपने बेटे से कंपनी की कमाई का समाज सेवा में उपयोग करने का जो वायदा किया था, वे उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और कंपनी की तीन चौथाई कमाई समाज सेवा में लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बालको के समाज सेवा फंड से एक कैंसर अस्पताल चलता भी है, यह कंपनी, बालको अनिल अग्रवाल के वेदांता उद्योग समूह का ही हिस्सा है। कुछ और लोगों ने इस मौके पर फेसबुक पर यह भी लिखा है कि वेदांता के समाज सेवा मद से छत्तीसगढ़ में कुछ और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

दुनिया में बड़े कारोबारियों का दान देने का रूख अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग रहते आया है। एक समय राजाओं से अधिकतर दान धर्म को मिलता था, जो कि धर्म की मेहरबानी से समाज से सुरक्षा पाने की एक बीमा पॉलिसी जैसा भी रहता था। धर्म लोगों को समझाता था कि राजा ईश्वर का दूत होता है। इसके एवज में राजा पुरोहितों के मार्फत धर्म के नाम पर दान करता था। इसके साथ-साथ समाज के कुछ अधिक जिम्मेदार लोग कुआं, बावड़ी, धर्मशाला भी बनवाते थे। भारत जैसे देश में जब चर्च आया, तो उसने स्कूल, कुष्ठ आश्रम, और अनाथाश्रम भी बनाए। बाद के दशकों में अमरीका और योरप में बड़े उद्योगपतियों ने विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, लाइब्रेरी, और अस्पताल बनाने के लिए दान दिया। लोगों को अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना चाहिए, यह जरूरत रईसों को इसलिए भी लगी कि एक अमरीकी अरबपति ने यह कहा था, जो आदमी अमीर मरता है, वह बदनाम मरता है।