विचार/लेख

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

कई इतिहासकारों का मानना है कि आतिशबाज़ी का विकास मूल रूप से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के प्राचीन लियुयांग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पहले प्राकृतिक ‘पटाखे’ बाँस के डंठल थे जिन्हें आग में डालने पर, बाँस में मौजूद खोखली हवा की थैली के ज़्यादा गरम होने के कारण ज़ोरदार धमाके के साथ फट जाते थे। चीनी लोगों का मानना था कि ये प्राकृतिक ‘पटाखे’ बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं।

किंवदंती है कि 600-900 ईस्वी के दौरान किसी समय एक चीनी रसायनज्ञ ने पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल को मिलाकर एक काला, परतदार पाउडर बनाया-जो पहला ‘बारूद’ था। इस पाउडर को खोखली बांस की छडिय़ों (और बाद में सख्त कागज़ की नलियों) में डाला गया और पहली मानव निर्मित आतिशबाजी बनी।

पटाखे 13वीं शताब्दी में यूरोप पहुँचे और 15 वीं शताब्दी तक धार्मिक उत्सवों और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए इनका व्यापक रूप से उपयोग होने लगा। इटली के लोग पटाखे बनाने वाले पहले यूरोपीय थे और यूरोपीय शासक विशेष रूप से ‘अपनी प्रजा को मंत्रमुग्ध करने और महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने किलों को रोशन करने’ के लिए पटाखों के इस्तेमाल के शौकीन थे।

शुरुआती अमेरिकी बसने वाले अपने साथ आतिशबाजी का शौक नई दुनिया में लेकर आए और आतिशबाजी सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस का हिस्सा थी-एक परंपरा जो हर 4 जुलाई को जारी रहती है जब हम जॉन एडम्स की आशा के अनुसार ‘इस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक धूमधाम, परेड... अलाव और रोशनी के साथ" जश्न मनाते हैं। अमेरिकियों की जश्न मनाने की भावना बढ़ती रही और 18वीं सदी के अंत में, राजनेताओं ने अपने भाषणों में भीड़ को आकर्षित करने के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल किया।

यद्यपि 4 जुलाई अभी भी ‘बड़ा दिन’ है, फिर भी अमेरिकी लोग त्यौहारों, विशेष आयोजनों और ओलंपिक तथा सुपर बाउल जैसी खेल परम्पराओं के अवसर पर जश्न मनाने के लिए साल भर आतिशबाजी का उपयोग करते हैं।

आतिशबाज़ी मनोरंजन से न सिर्फ पैसा मिलता है, बल्कि मुस्कान भी आती है।

थंडर ओवर लुइसविले देश के सबसे बड़े आतिशबाज़ी प्रदर्शनों में से एक है और डर्बी फ़ेस्टिवल द्वारा किए गए एक आर्थिक अध्ययन से पता चला है कि थंडर स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए 56 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करता है।

लेकिन किसी भी चीज़ से ज़्यादा, जब आप आतिशबाज़ी के बारे में सोचते हैं, तो आपको चौथी जुलाई और हमारे देश की आज़ादी के जश्न की याद आती है। आतिशबाज़ी हमारे देश की शुरुआत से ही अमेरिकियों के साथ रही है और इसीलिए ्रक्क्र अमेरिकी परंपरा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अपना काम जारी रखेगी!

(अमेरिकन पायरोटेक्निक्स एसोसिएशन)

-शम्भूनाथ

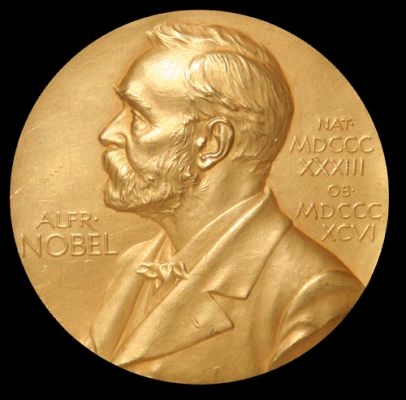

ऐसा नहीं है कि यूरोपीय लेखक या लैटिन अमेरिका-अफ्रीका के लेखक नोबेल की लालसा में रहते हैं या वे प्रबंधन का सहारा लेते हैं। इसमें संदेह नहीं कि नोबेल पुरस्कार की अपनी एक विश्वसनीयता है और इसकी विश्व मान्यता है। कोई अंगूर खट्टे हैं यह कहता रहे। कुछ ठोस कारण हैं जिनसे दुनिया के दो–चार करोड़ लोगों की भाषाओं के साहित्यकारों को नोबेल पुरस्कार मिल गया, पर 55-60 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी के किसी लेखक को आज तक नहीं मिला।

हिंदी में पुरस्कार छोड़ दीजिए, कभी इसपर भी वैचारिक मंथन नहीं हुआ कि हिंदी में श्रेष्ठ लेखन कैसे हो, व्यक्ति स्तर पर भी शायद सोचने की बहुत कम कोशिश हुई। यहां तक सोचा गया कि रवीन्द्रनाथ ने इट्स से मित्रता का फायदा उठाया या पश्चिम के दो लेखकों के बीच टाई हो गया इसलिए रवीन्द्रनाथ की झोली में पुरस्कार गिरा। ऐसी घडिय़ों में 17 वर्ष की उम्र से रवीन्द्रनाथ की यूरोपीय यात्रा में हुए उनके बौद्धिक एक्सपोजर और उनके लेखन के बड़े फलक को लोग भूल जाते हैं।

मुझे हिन्दी के मामले में नोबेल न मिलने के कुछ ये कारण फिलहाल समझ में आ रहे हैं जो जोखिम लेकर कह रहा हूं :-

1) हिंदी के प्रेमचंद, निराला जैसे कई महान लेखक अपने देश तक सीमित थे। वे अपने समाज के कई कट्टरवादी दबाओं के बीच लिख रहे थे। उन्हें आर्थिक अभावों की वजह से अपने को ज्यादा विकसित करने और बहुआयामी बनाने के अवसर नहीं मिले। हमारे महान लेखक औपनिवेशिक दबाओं के कारण एक हद तक विश्व साहित्य की प्रवृत्तियों के आगे नहीं पीछे चल रहे थे और सामान्यत: बाहर के प्रभावों के घेरे में थे।

2) हिंदी लेखकों को बांग्ला, मलयालम आदि भाषाओं के लेखकों की तरह तेज बौद्धिक शक्ति वाले पाठक वर्ग नहीं मिल सके। हमारे लेखक वैसी अनोखी सामाजिक हलचलें न पा सके। हिंदी लेखक गीली लकडिय़ों को सुलगाने में लगे रहे। सामान्यत: एक उद्बुद्ध और खुलेपन से भरा समाज ही बेहतर लेखक पैदा करता है। हम जानते हैं कि कट्टर व्यक्ति बड़ा लेखक तो क्या, अंतत: सामान्य लेखक भी नहीं बन सकता। कट्टरता और रचनात्मकता एक साथ संभव नहीं है।

3) हिंदी के ज्यादातर लेखक यूरोप में बने सिद्धांतों के अनुकरणकर्ता थे। इनसे अधिक दबाए गए, अधिक औपनिवेशिक शोषण से गुजरे और अभावग्रस्त समाज के लैटिन अमरीकी या अफ्रीकी लेखकों ने विदेशी प्रभावों से अपेक्षाकृत मुक्त होकर अपनी सोच और स्वतंत्र कल्पना से लिखा और वंचनाओं को व्यक्त किया।

प्रभाव और अनुकरण में फर्क है। हिंदी लेखकों ने अकसर अपना मॉडल बाहर से चुना, वे बाहर के उद्धरणों में फंसे रहे। इसलिए कमतर और कम अनोखा लिखा।अंग्रेजी में अनुवाद हो भी जाए तो आखिर हिंदी का चर्वितचर्वण नोबेल के निर्णायकों को क्यों पसंद आएगा! एक बड़ा भारतीय विजन चाहिए, केवल घटनाएं बदल देने से बड़ा साहित्य नहीं बनता।

एक उदाहरण है, हिंदी की जिन कृतियों पर लैटिन अमरीकी जादुई यथार्थवाद का असर है, वे मार्खेज जैसे लेखकों के काम से स्वाभाविक रूप से कमतर होंगी। हिंदी वालों को यह जितना अवाक करने वाला लगे, नोबेल के निर्णायकों को कितना प्रभावित करेगा!

4) हिंदी की विमर्शों की दुनिया से जो लेखन आ रहा है, वह हिंदी संसार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पर इसमें शॉर्टकट इतना अधिक है और यह इतना होमोजीनियस होता गया है कि साहित्यिक प्रयोग की उत्कृष्टता की दृष्टि से, यदि अंग्रेजी अनुवाद हो भी जाए तो क्या नोबेल पुरस्कार देने वालों को यह जरा भी आकर्षित कर सकता है?

-श्रुति व्यास

शांति, शांति तब तक ही रहती है जब तक वह स्वीकार्य है। जैसे ही सत्ता भारी पडऩे लगती है-प्रभावशाली, स्वार्थी और आत्ममुग्ध-शांति दरकने लगती है, टूटने लगती है। बेशक, शुरुआत के लिए यह एक उदास वाक्य है, लेकिन मौजूदा समय की सच्चाई यही है।

पश्चिम एशिया में जो ‘शांति’आई है, वह दो वर्षों की लगातार बमबारी के बाद आई है, ऐसे वर्ष जिन्होंने एक पीढ़ी को मिटा दिया और दूसरी को अपंग बना दिया। क्योंकि यह शांति भी पहली बार नहीं आई। कई बार पहले भी आई है, युद्धविराम के वस्त्रों में, कूटनीतिक भाषा में सजी-संवरी, और हर बार बिखर गई। इसलिए यह नई शांति आरंभ से ज़्यादा मरीचिका लगती है, एक क्षितिज जिसे हम लगातार नापते हैं, पर पहुँच नहीं पाते। और सच्चाई यह है कि यह शांति बनाई नहीं गई, मनवाई गई है—अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक दबाव और धमकियों से। यह मेल-मिलाप नहीं, प्रबंध-जुगाड़ है। एक शांति जो गले नहीं लगाई गई, थोप दी गई।

इस पल को समझने का एक ही तरीका है-यथार्थवाद (Realism) के सिद्धांत से, वही सिद्धांत जो आज की जनलुभावन और वैचारिक रूप से खोखली दुनिया को अभी भी समझा सकता है। यथार्थवादी हमेशा कहते आए हैं—युद्ध के बाद की शांति नैतिक नहीं होती, रणनीतिक होती है।

शांति वहीं टिकती है जहाँ शक्ति संतुलित रहती है; जहाँ कोई पक्ष इतना ताकतवर नहीं कि दूसरे को कुचल दे। युद्ध मेल-मिलाप से नहीं, थकावट से खत्म होते हैं। इस दृष्टि से, शांति एक ठहराव है, समाधान नहीं-‘नकारात्मक शांति,’ यानी बस खुले युद्ध का अभाव। शीतयुद्ध की ‘शांति’ भी यही थी-अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संतुलित भय का संतुलन। दुनिया शांत दिखती थी, पर सुरक्षित नहीं थी। उसी तर्क से देखें तो ट्रंप की यह शांति पूरी तरह फिट बैठती है, थकावट की उपज, समझ की नहीं; दबाव की देन, संवाद की नहीं। यह स्थिरता नहीं, सन्नाटा सुरक्षित करती है। और फिर आता है दृश्य का यथार्थवाद, जहाँ शांति अब विचार नहीं, प्रदर्शन है। इतिहास जब इस दौर को पढ़ेगा, तो पाएगा कि यह यथार्थवाद का नया संस्करण था-जो आदर्श या शक्ति पर नहीं, बल्कि ऑप्टिक्स पर टिका था। एक ऐसी कूटनीति जो reels और gram के लिए बनाई गई।

पश्चिम एशिया ने पहले भी कई बार ऐसी भोरें देखी हैं। हर दशक अपनी ‘नई सुबह’ लेकर आता है, पहले उसका उत्सव होता है, फिर विश्वासघात। 1978 के कैंप डेविड समझौते को ऐतिहासिक सफलता कहा गया था-अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ही मेज पर मिस्र और इजराइल के नेताओं को बैठाया था। अनवर सादात और मेनाखेम बेगिन ने हाथ मिलाया, नोबेल शांति पुरस्कार जीता, और सादात ने कुछ ही साल बाद जान गंवाई। मिस्र को अमेरिकी सहायता और कूटनीतिक प्रतिष्ठा मिली, पर अरब जगत में अपना स्थान खो दिया। पंद्रह साल बाद आए ओस्लो समझौते—व्हाइट हाउस के लॉन पर, कैमरों की रोशनी में, यित्ज़ाक राबिन और यासिर अराफ़ात मुस्कुराते हुए, बीच में बिल क्लिंटन इतिहास के गवाह बनकर। तालियाँ बजीं, नोबेल पुरस्कार फिर मिला, लेकिन शांति टिक नहीं पाई। रॉबिन की हत्या हुई, ओस्लो दूसरी इंतिफ़ादा में बदल गया, और दुनिया ने एक बार फिर सीखा कि हस्ताक्षर गोलियों से नहीं बचते। पश्चिम एशिया में शांति अक्सर स्थायित्व से पहले पुरस्कार जीतती है।

हर युद्धविराम एक नाटक की तरह शुरू होता है-उदात्त, प्रसारित, पर अल्पकालिक। इसीलिए आज की ‘नई शांति’ भी इतिहास बनेगी नहीं-बस इतिहास दोहराएगी, एक और झिलमिलाता क्षितिज, जिसे छूना असंभव है।

और इस बार भी सब कुछ उसी पैटर्न पर है—सिर्फ एक नए युग की रोशनी में, जहाँ दृश्य ही संदेश है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो यह सब एक अभियान है—नोबेल पुरस्कार की ओर उनका आत्मघोषित मार्च। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक भाषा में स्पष्ट कर दिया था कि इजऱाइल का युद्ध ‘बहुत लंबा’ चल चुका है। हमास से उनका संदेश और कठोर था-‘संधि मानो, नहीं तो सामना करो catastrophic catastrophe का।’ यह कूटनीति नहीं, अल्टीमेटम थी। 13 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप इजऱाइल पहुँचे, ठीक उसी समय जब ग़ाज़ा से अंतिम बंधक छोड़े जा रहे थे। टाइमिंग इतनी सटीक थी कि स्वाभाविक नहीं लगती। कनेस्सेट में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया, और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ तथा दामाद जैरेड कुशनर के लिए तालियाँ गूँज उठीं। दर्शक भी तयशुदा भूमिका में थे, लाल टोपी पहने, जिन पर लिखा था- Trump the Peace President. स्पीकर ने घोषणा की, ‘अगले साल के नोबेल के सबसे योग्य उम्मीदवार।’

और संसद बहस में नहीं, भक्ति में बदल गई। सांसदों ने एक स्वर में नाम पुकारा-‘ट्रंप, ट्रंप, ट्रंप।’ अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ‘यह नया मध्य पूर्व है-एक ऐतिहासिक सवेरा।’ वही वाक्य, वही लहजा, जो उन्होंने पहली बार अब्राहम समझौतों के दौरान कहा था।

यह किसी युद्ध का अंत नहीं, बल्कि उसके कथाकार का राज्याभिषेक था—इतिहास को लाइव रियलिटी शो में बदलता हुआ क्षण।

इजराइल में तालियों की बौछार के बाद ट्रंप मिस्र पहुँचे-शर्म अल-शेख में आयोजित ‘पीस इन द मिडिल ईस्ट’ शिखर सम्मेलन में केंद्र मंच पर।

वही पुराना रिसॉर्ट, जहाँ कूटनीति अक्सर नाटक जैसी लगती है। पीछे चमकता नारा-‘Peace in the Middle East’-एक चुनावी पोस्टर की तरह। हाथ मिलाना, हस्ताक्षर करना, फोटो खिंचवाना-सब था, सिवाय ईमानदारी के। ट्रंप ने भाषण दिया-स्वयं की प्रशंसा से भरा, नीति से खाली। यह शांति का प्रदर्शन था, ऊपरी चमक में सुंदर, गहराई में शून्य। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भी अपनी भूमिका निभाई—ट्रंप को ‘शांति का व्यक्ति’ बताया, ‘दूरदर्शी नेतृत्व’ का गुणगान किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान द्वारा उन्हें नोबेल के लिए नामित करने का दावा किया। यह प्रशंसा नहीं, प्रहसन था, कूटनीति तालियों में सिमट गई थी। और जब कन्फेटी हवा में उड़ी और शैंपेन की खनक गूँजी, तो पीछे बस तमाशा बचा-न कोई रोडमैप, न स्पष्टता, न वह व्यावहारिकता जो भाषण को ज़मीन पर उतारती है।

-राहुल कुमार सिंह

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, खास कर मध्य छत्तीसगढ़, जहां धान उपज का रकबा और पैदावार अधिक है, वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में 23000 से अधिक प्रकार के धान बीजों का संग्रह है। इसके साथ दो बातें जोड़ कर देखना जरूरी है कि फसल-चक्र परिवर्तन और मिलेट्स पर भी जोर दिया जाता है, जो आवश्यक है तथा यह भी कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत सीमित रखना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

इस बीच छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी के कुल 2739 केंद्रों के माध्यम से 3100/ प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी निर्धारित है। याद आया कि हमने 1965-66 में ‘बालभारती’ कक्षा-3 में पाठ पढ़ा था-

आज रायपुर शहर में किसानों की बड़ी भीड़ थी। सभी बहुत खुश दिखाई देते थे। जिलाध्यक्ष की कचहरी के सामने एक मंडप बनाया गया था। सुन्दर बंदनवारों और झंडियों से मंडप खूब सजाया गया था। मंडप में सभा का प्रबन्ध किया गया था, वहाँ प्रमुख अधिकारी और नेतागण इक_े हुए थे। वहाँ आये हर व्यक्ति की जबान पर धमतरी के किसनसिंह का नाम था, क्योंकि आज का यह उत्सव उन्हीं के सम्मान के लिए हो रहा था।

परन्तु किसनसिंह का यह सम्मान किसलिए? उन्होंने ऐसा क्या काम किया है?

इसका कारण यह था कि किसनसिंह ने अपने खेत में सबसे अधिक धान पैदा की थी। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। अच्छी बरसात होने पर धान के पौधों को रोपने के पन्द्रह-बीस दिनों बाद सभी ओर हरी-हरी धान लहलहाने लगती है। पौष माह में कटाई के बाद धान की फसल तैयार हो जाती है। साधारणत: एक एकड़ जमीन में दस बारह मन धान पैदा होती है। परन्तु किसनसिंह ने अपनी एक एकड़ जमीन में पच्चीस मन धान पैदा की। सारे किसानों को किसनसिंह की इस सफलता पर बड़ी खुशी हो रही थी। वे जानते हैं कि अपने खेतों में अधिक से अधिक अनाज पैदा करना सबसे बड़ी देश-सेवा है। इससे देश में संपत्ति बढ़ेगी और जनता को खूब अनाज मिलेगा। दूसरे देशों के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना होगा। इसलिए किसनसिंह ने जो कार्य कर दिखाया है, उसका महत्व बहुत अधिक है और इसीलिए आज उनका सम्मान किया जा रहा है।

सभा का समय होने पर जिलाध्यक्ष के साथ किसनसिंह मंडप में आये। उन्हें मंडप में आता देखकर सब लोग खड़े हो गये। वे मंच पर जाकर बैठ गये। फिर जिलाध्यक्ष ने अपना भाषण शुरू किया-

‘‘किसान भाइयों! आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ श्री किसनसिंह का सम्मान करने के लिए इक_े हुए है। देश में धान की फसल बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी-अभी एक नया तरीका बताया है। अपने जिले में भी इस साल बहुत से किसानों ने यही तरीका अपनाया है। इससे उन्हें बहुत लाभ भी हुआ है। जहाँ पहले एक एकड़ जमीन में दस या बारह मन धान पैदा होती थी, वहाँ इस तरीके से बीस-बीस मन तक धान पैदा हुई है। कुछ किसानों ने तो बाईस मन तक धान पैदा की है, परन्तु किसनसिंह इन सबसे आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने एक एकड़ जमीन में पच्चीस मन धान पैदा की है। आप सबकी ओर से मैं उनको बधाई देता हूं और उन्हें सरकार को ओर से एक हजार एक रुपये इनाम के रूप में भेंट करता हूँ।‘‘

इसके बाद जिलाध्यक्ष ने किससिंह को फूलों की माला पहनाई और रुपयों की थैली भेंट की। सभा में आये हुए सब लोगों ने तालियाँ बजाईं। तालियों की गडग़ड़ाहट समाप्त होने पर किसनसिंह ने अपना भाषण शुरू किया-

-अमिता नीरव

इजरायल और फिलिस्तीन पर चल रही गरमागरम बहस के बीच एक सवाल टप से आता है, 'इसका मतलब कि यहूदियों के मसले में हिटलर सही था!'

कितनी सतही समझ है हमारी व्यवस्था की, न्याय, इतिहास, समानता और मानवीय गरिमा की। मन हुआ चुप रह जाऊं, फिर लगा चुप रहना तो गलत समझ विकसित होने का आमंत्रण होगा।

'उस वक्त यहूदी पीड़ित थे, आज वही पीड़क हैं, ये समझना क्या रॉकेट साइंस है?'

कुछ वक्त पहले खाड़ी में बसे एक मित्र ने ये कहकर मुझे चौंका दिया कि, 'होलोकास्ट में यहूदी मारे ही नहीं गए। यदि 60 लाख यहूदी मारे गए तो उनकी कब्रें कहां हैं? उनके वारिस, रिश्तेदार कहां हैं? ये एक अंतरराष्ट्रीय झूठ है।'

कुछ वक्त पहले बहुसंख्यकवाद पर लिखी एक पोस्ट पर मुस्लिम मित्र ऑफेंड हो गए। उनके अनुसार इस्लाम समानता में यकीन करता है इसलिए किसी मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों का दमन नहीं होता है।

उस वक्त मैं इराक में यजीदी समुदाय के संघर्षों और कुर्दों के दमन के बारे में जान रही थी। मैं नादिया मुराद की किताब 'द लास्ट गर्ल' पढ़ रही थी। उस किताब में ISIS द्वारा यजीदियों के दमन के बारे में जाना।

सद्दाम हुसैन के शासन में सभी गैर-अरबी, अल्पसंख्यक और धार्मिक समूहों को अक्सर अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। सद्दाम की तमाम अच्छाइयों पर उनके अल्पसंख्यकों के दमन की खबरें भारी पड़ रही थी।

बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के दमन की प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है। भारत में मुसलमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, अमेरिका में अश्वेत, इराक में कुर्द हो या नब्बे के दशक में बाल्कन देशों का संकट...।

हमारे यहां मुंबई और दक्षिण में हिंदी भाषी, उत्तर में दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव उसी प्रवृत्ति का संकेत है।

दो दिन से पाकिस्तानी संसद में हिंदू सांसद का भाषण और पाकिस्तानी हिन्दुओं के उत्सव का वीडियो वायरल हो रहा है। हम धर्मनिरपेक्षता की झोंक में हकीकत से मुंह फेर रहे हैं।

खुद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के दमन को लेकर पत्रकार और बुद्धिजीवी लगातार बहसें कर रहे हैं। तमाम अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस सिलसिले की खबरें और रिपोर्ट्स छप रही है दिखाई जा रही है।

हकीकत से मुंह मोड़ना असल में समस्या के होने से ही इनकार कर देना है। पाकिस्तान में ही अल्पसंख्यकों से साथ जो हो रहा है उसका संबंध इस्लाम या मुसलमानों से नहीं है।

हमेशा ये समझा कि जैसी जनता होगी वैसी व्यवस्था होगी। भूल गई थी कि हमारी ही परम्परा में 'यथा राजा, तथा प्रजा' कहा गया है। इस बात को समझने में कई साल लगे कि व्यवस्था का विकास सत्ता या ताकत करती है।

तो जैसी सत्ता होगी, व्यवस्था भी वैसी ही होगी। हमने आजादी के बाद सीखा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है। धीरे धीरे इस सीख पर प्रश्न किए जाने लगे और अंततः हमने इस प्रश्नों को स्वीकार लिया। आज हम भी उन्हीं प्रश्नों की बंदूक से समाज को छलनी करने की जिम्मेदारी ढो रहे हैं।

-स्मिता

गांव की गलियों में आज भी गायों के चलने से धूल उड़ती है। वही गलियाँ, जिन्हें गोबर से लीपकर रोज़ाना साफ-सुथरा कर दिया जाता है। जिन गलियों की ओट में किशोर वय का प्रेम उलाचें मारता है ।

इस बरस भी सामने वाली रामरतीन काकी अपने घर की देहरी पर चढ़कर दिवाली की पुताई कर रही है। मुंह अंधेरे उठकर गायों के रंभाने की आवाज़ के साथ ही त्योहार का मिंजरा सब्ज़ी परोस दिया जाता है।

चूल्हे की आग और धुएं के बीच खपुरी रोटी अब भी धीमी आंच पर ज़िंदगी की तरह सिकती है। दूर तक पसरे अंधियारे में टिमटिमाते दीपक देवारी का आग़ाज़ करते हैं। यही है करबिन सेमरा गांव

आसपास के गांवों में सबसे पहले दिवाली मनाने वाला गांव, जहां देवारी एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाती है।

कुछ गांवों के नामों के पीछे कहानियां होती हैं, तो कुछ लोक आस्थाओं और धार्मिक प्रतीकों के पीछे भी अपने समय की कथाएं छिपी होती हैं। जब ये कहानियां निरंतर पीढ़ियों से दोहराई जाने लगती है तो हमारी परंपरा का हिस्सा बन जाती हैं।

लोक उत्सवों का मूल भाव यही है कि जीवन की एकरसता को तोड़कर उसमें रंग, मिठास, रोशनी और उल्लास भरा जाए — नए परिधान, मिठाई, पूजा और दीपों से सजा संसार।

पर जब हर साल वही त्योहार नीरस लगने लगे, तब क्या किया जाए? तब जरूरत होती है नए अर्थ, नई जगह और नई कहानियों की खोज की — या फिर गांवों में प्रचलित लोककथाओं से रस निकालने की।

यूं भी हमारा देश विविधताओं से भरा है — जहां हर तीस-छत्तीस कोस पर पानी और बोली बदल जाती है, वहीं देवी-देवता, उनकी पूजा पद्धतियां और विश्वास भी।

ऐसी ही एक नई परंपरा और विश्वास की कहानी है धमतरी जिले के करबिन सेमरा गांव की,

जो बालोद और दुर्ग की सीमा पर स्थित है। यह वह इलाका है जहां बालोद जिले से निकलने वाली दो नदियाँ — खारुन और शिवनाथ — अपना दोआब बनाती हैं।

स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस गांव को वृहन्नलाओं ने बसाया था, जिन्हें यहां की बोली में “करबिन” कहा जाता है। इसी से गांव का नाम पड़ा करबीन सेमरा। इन किन्नरों की यहां मालगुज़ारी और संपत्ति थी, परंतु कृषि कार्य न करने के कारण वे लगान नहीं चुका पाईं।

और धीरे धीरे। उनकी जमीनें कमाविसदार के नाम हो गईं।

संभावना है कि यह गांव भोंसले वंश के शासनकाल का है, जब मराठा काल में धमतरी क्षेत्र में राजस्व अधिकारी आए थे। जो स्वाभाविक रूप से शिक्षित उच्च समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे ।

उस समय अकाल और दुर्भिक्ष के कारण आदिवासी एवं दलित किसान कर नहीं चुका पाते थे, तो उनकी भूमि इन्हीं उच्च वर्ग के नाम पर चली जाती थी। यही कारण है कि आज भी कुछ गांवों में सवर्णों के पास सैकड़ों एकड़ की मालगुज़ारी मिलती है।

धीरे-धीरे वृहन्नला समुदाय ने अपनी शेष भूमि बेच दी और अन्य जगहों पर बस गए। आज भी कई किन्नर अपने जड़ों को इस गांव से जोड़ते हैं। यही इस गांव के नाम की कहानी है।

यहां के सियान घनश्याम देवांगन बताते हैं —

“मैंने अपने बचपन से ही इस परंपरा को ऐसे ही देखा है। मेरे दादा और परदादा के समय से यह रीति चली आ रही है।”

कहा जाता है कि अकाल, दुर्भिक्ष और गरीबी के दौर में जब लोग ईश्वर की शरण में आए, तब गांव के बैगा को सिरदार देवता ने स्वप्न में कहा —

“अगर तुम लोग चार त्योहार — हरेली, पोला, दीवाली और होली — तिथि से सात दिन पहले मनाओगे, और इन तिथियों पर गुरुवार या शनिवार नहीं आएगा, तो इस गांव में समृद्धि आएगी, फसल अच्छी होगी।”

तब से इस परंपरा का पालन ग्रामवासी करते आ रहे हैं। घनश्याम बताते हैं —

“जब हमारे यहां बहुत गरीबी थी, तब आसपास के गांवों के लोग दिवाली के दिन मिष्ठान और भोजन की आस में सेमरा आते थे। रातभर नाच-गान होता था। तभी से दो दिन ‘नाचा’ आयोजित किया जाने लगा, जो आज भी चलता है।”

आज यह परंपरा धमतरी जिले की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। देवारी के दिनों में यहां का हर घर मेहमानों से भरा रहता है। स्त्री-पुरुष सब मिलकर खाना बनाते और आगंतुकों का स्वागत करते हैं। कोचई और कुम्हड़ा के मिंजरे की सब्ज़ी, सौंहारी बड़ा, बर्फी — यही यहां के स्थानीय व्यंजन हैं। और रात भर चलता है नाचा — संगीत, हंसी और रौशनी का उत्सव।

"तहूं हमर डहार देवारी मनाए बर आबे न"

सियानहीन खीसें निपोर कर कहती है ,

"टार दाईं तुमन ल मिंजरा सब्जी चूरोय बर नई आवैं "

हमर गाँव कस रौनक तुम्हर शहर म नहीं रहाय"

- श्रुति व्यास

हम खतरनाक समय में जी रहे हैं! और यह न रूपक में, न मनोदशा में, बल्कि मापी जा सकने वाली सच्ची बात है। यह किसी हेडलाइन या चिंता से उपजी अतिशयोक्ति नहीं है। यह विज्ञान है। मानवता अब आत्मविनाश के कितने करीब पहुँच चुकी है, इसका प्रतीक ‘डूम्सडे क्लॉक’ का इस साल 89 सेकंड पर टिकना है, आधी रात के, यानी विनाश के, सबसे नजदीक।

‘बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स’ के वैज्ञानिकों और नोबेल विजेताओं की समिति ने यह समय इस साल आगे बढ़ाया, इस चेतावनी के साथ कि दुनिया अब परमाणु दुस्साहस, जलवायु अराजकता, तकनीकी अतिरेक और भ्रामक सूचनाओं के दलदल में डूब रही है।

उनके शब्दों में- ‘हम वैश्विक तबाही की ओर बढ़ रहे हैं-रूपक रूप में नहीं, बल्कि नापने योग्य रूप में।’ और यह सब दिखता है। मौसम पागल हो चुका है। इस साल भारत ने ही काफी तबाही झेली, पहाड़ काँपने लगे हैं, नदियाँ विद्रोह कर रही हैं, और शहर अपनी ही महत्वाकांक्षा में घुट रहे हैं।

धरती को इतना खोदा जा चुका है कि ज़मीन अब खोखली महसूस होती है। यहाँ तक कि आसमान भी बदल गया है अब वह शांत, दार्शनिक नीला नहीं जो कभी हमें ठहरकर ऊपर देखने को मजबूर करता था। वह नीला अब जलता है, धुंध और ताप से धुँधला हुआ, जैसे क्षितिज पर खुद प्रकृति ने चेतावनी लिख दी हो।

लेकिन पतन सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, वह राजनीतिक भी है और डरावनी बात यह है कि वह लोकतांत्रिक भी है। आज दुनिया की अव्यवस्था केवल तानाशाहों की बनाई नहीं है, उसे लोकतंत्रों ने भी मिलकर गढ़ा है, और शायद परिष्कृत भी किया है। जो देश कभी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के स्थापक थे, वे अब अपने ही घरों में उसे तोड़ रहे हैं। वे संस्थाएँ, जो सत्ता के अतिरेक से नागरिकों की रक्षा के लिए बनी थीं-संसदें, अदालतें, मीडिया, विश्वविद्यालय-वे सब राजनीतिक दबाव या जन-थकान के बोझ तले चरमराने लगी हैं। लोकतंत्रों के पुराने checks and balances अब संतुलन नहीं बनाते।

वॉशिंगटन में, शासन पार्टीगत नाटक बन गया है। नई दिल्ली में, असहमति को देशद्रोह समझ लिया जाता है। यरूशलम में, न्यायपालिका एक व्यक्ति की इच्छा के आगे झुक जाती है। हमारे समय की अव्यवस्था अब सिफऱ् वैश्विक नहीं, संस्थागत भी है, प्रणालीगत और आत्मनिर्मित। जो शुरुआत लोकतंत्र के क्षरण से हुई थी, वह अब उसके नए रूप में कठोर हो चुकी है- performative populism यानी प्रदर्शनकारी जनवाद। अब सत्ता चुपचाप नहीं चलाई जाती, उसे रोज़ मंचित किया जाता है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, रैलियों में। और जो संस्थाएँ सवाल उठाने के लिए बनी थीं, उन्हें हास्यास्पद बनाकर अप्रासंगिक किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी की जाती है, अंतरराष्ट्रीय संधियाँ कमजोर कर दी गई हैं, और मानवाधिकार अब केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं।

जो व्यवस्था के रक्षक थे, वही अब उसे अस्थिर करने वाले बन गए हैं, शक्ति और सुविधा की भाषा में क़ानून को फिर से लिखा जा रहा है।

इस बीच, महाद्वीपों के पार 110 सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा। सिफऱ् एशिया में ही 21 युद्ध सक्रिय हैं, भारत और पाकिस्तान की पुरानी वैर-दृष्टि, भारत और चीन की जमी हुई सीमाएँ, पाकिस्तान और अफग़़ानिस्तान का नया तनाव। ये दूर की जंगें नहीं हैं, यह पड़ोसियों के बीच की लड़ाइयाँ हैं, नदियों, सीमाओं, गर्व और स्मृति के नाम पर।

1990 के दशक का जो ‘शांति लाभांश’ था, वह अब पूरी तरह उड़ चुका है। युद्ध फिर लौट आया है भाषा बनकर, नीति बनकर, विचारधारा बनकर। यहाँ तक कि यूरोप, जिसने दावा किया था कि उसने अपने युद्धों को बीसवीं सदी के मलबे के नीचे दफना दिया है, अब फिर लहूलुहान है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण उस भ्रम को तोड़ चुका है कि ‘युद्ध अब इतिहास हैं।’ और पश्चिम एशिया तो मानो हमेशा जलता रहता है-गाजा, लेबनान, ईरान, यमन-एक संघर्ष पर दूसरा संघर्ष, जब तक विनाश सामान्य नहीं लगने लगता।

हर मोर्चा दूसरे को ईंधन देता है। हर युद्धविराम एक intermission जैसा लगता है, अंत नहीं।

और इस अराजकता के बीच मंच पर आते हैं वे पुरुष-डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, बेंजामिन नेतन्याहू, व्लादिमीर पुतिन, रेचेप तैयप एर्दोगन और उनके जैसे बाकी सब। हर कोई अपने-अपने तूफ़ान का उत्पाद है, पर मिलकर वे शक्ति का एक पैटर्न रचते हैं। वे व्यवस्था को शांत करने नहीं, नियंत्रित करने आते हैं। संस्थाएँ पुनर्निर्मित करने नहीं, उन्हें अपने प्रतिबिंब में ढालने। वे सब एक ही कोरियोग्राफ़ी में चलते हैं, यह भ्रम कि अव्यवस्था को करिश्मे से संचालित किया जा सकता है, कि कानून लोचदार है, और व्यवस्था उसी की है जो उसे फिर से परिभाषित करने का साहस रखता है। उनका उभार राष्ट्रों की ताकत नहीं, नागरिकों की थकान का प्रमाण है, ऐसी जनता की, जो अस्थिरता से इतनी थक चुकी है कि वर्चस्व को ही नियति मान बैठी है। हमारे समय की त्रासदी यही है, पुराने नियम अब लागू नहीं, और कोई उनके लौटने को लेकर nostaligic भी नहीं। 1945 के बाद जो व्यवस्था नैतिक पुनर्निर्माण के आधार पर बनी थी, उसका भार अब खत्म हो चुका है। हम अब ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ नैतिक ज्यामिति नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म का हिसाब चलता है। जहाँ आक्रोश भी प्रतिस्पर्धा है, और स्मृति हर न्यूज़ साइकिल के साथ रीसेट हो जाती है।

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

ब्रिटेन युद्धोपरांत गाजा के पुनर्निर्माण में स्वयं को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है , तथा मध्य पूर्व मंत्री हामिश फाल्कनर इस सप्ताह लंदन में एक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य "गाजा के पुनर्निर्माण के लिए निजी वित्तीय प्रयासों को आगे बढ़ाना" है।

मिडिल ईस्ट आई ने कई सांसदों से बात की है, जिन्होंने लेबर सरकार के दृष्टिकोण पर चिंता और यहां तक कि नाराजगी भी व्यक्त की है।

पिछले वर्ष राजनयिक संबंधों में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, ब्रिटेन ने गाजा में नरसंहार के दौरान इजरायल को गाजा के ऊपर निगरानी उड़ानों से हथियार और खुफिया जानकारी प्रदान की।

अब सरकार इजरायल के नरसंहार के बाद गाजा के पुनर्निर्माण में मदद के लिए अनुबंधों के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु ब्रिटिश कंपनियों को आमंत्रित कर रही है।

विदेश कार्यालय के विल्टन पार्क केंद्र में सोमवार दोपहर से शुरू होने वाले इस सम्मेलन का नेतृत्व फाल्कनर कर रहे हैं।

डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार, वह "युद्धोपरांत गाजा के लिए महत्वपूर्ण योजना और समन्वय प्रयासों को आयोजित करने के लिए, व्यवसायों, नागरिक समाज और सरकारों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने" की योजना बना रहे हैं।

गाजा के पुनर्निर्माण से ब्रिटिश कम्पनियों को लाभ मिलने के विचार से, जबकि नरसंहार के दौरान ब्रिटेन ने इजरायल के साथ सहयोग किया था, कई विपक्षी सांसद नाराज हो गए हैं।

सोमवार तक, नरसंहार में कम से कम 67,938 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, तथा लापता लोगों के शव बरामद होने के बाद यह संख्या काफी बढ़ जाएगी।

पूर्व लेबर नेता और स्वतंत्र सांसद जेरेमी कॉर्बिन ने मिडिल ईस्ट आई से कहा, "इस सरकार को कोई शर्म नहीं है।"

'मानो नरसंहार को बढ़ावा देना ही काफी नहीं था। अब, वे निजी कंपनियों को भी इससे पैसा कमाने की इजाज़त दे रहे हैं।'

- जेरेमी कॉर्बिन, इस्लिंगटन नॉर्थ के स्वतंत्र सांसद

"मानो नरसंहार को बढ़ावा देना ही काफी नहीं था। अब, वे निजी कंपनियों को भी इससे पैसा कमाने की अनुमति दे रहे हैं।"

वामपंथी पार्टी योर पार्टी के संस्थापकों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोर्बिन ने कहा, "इस पीड़ा से - नरसंहार से - लाभ कमाना घृणित है।"

उन्होंने कहा, "गाजा का भविष्य फिलिस्तीनी लोगों पर निर्भर है।"

"उन्हें गाजा के पुनर्निर्माण का निर्धारण और डिजाइन करना होगा, जिसका भुगतान उन लोगों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने इसके विनाश को अंजाम दिया और इसे संभव बनाया।"

फाल्कनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "गाजा का पुनर्निर्माण आधुनिक समय में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक होगा।

उन्होंने कहा, "युद्ध विराम लागू होने के साथ हमें इस क्षण का लाभ उठाना चाहिए।"

"इसीलिए आज दोपहर मैंने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए निजी वित्तीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विल्टन पार्क में साझेदारों को बुलाया।"

लेबर सांसद किम जॉनसन ने एमईई को बताया कि उन्हें "औपनिवेशिक, ऊपर से नीचे तक के दृष्टिकोण से डर लगता है जो पश्चिमी हितों को प्राथमिकता देता है।"

"गाजा को न्याय, जवाबदेही और एक वास्तविक, जनता द्वारा संचालित प्रक्रिया की आवश्यकता है, जो फिलिस्तीनी आवाज और आत्मनिर्णय को अपने मूल में रखे।"

-संजीव शुक्ला

बचपन में एक कहानी सुनी थी ‘एक राजा अपने दरबार के चित्रकार से कहता है कि मुझे एक ऐसा चित्र बना कर दो जिसमें भगवान का स्वरूप दिखाई दे चित्रकार वर्षों भटकता है, सफलता नहीं मिलती निराश हो जाता है तभी उसकी नजऱ एक नन्हे से बच्चे पर जाती हैं बहुत ही भोला भाला दुनिया के छल प्रपंचों से दूर दिव्य स्वरूप । चित्रकार उसका चित्र बना कर राजा को देता है राजा बहुत ख़ुश हुआ उसने कहा तुमने तो वाक़ई भगवान के स्वरूप को अपने चित्र में उकेर दिया राजा ने उसे ढेर सारा इनाम दिया। दशकों बाद राजा पुन: उस चित्रकार को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे एक ऐसा चित्र चाहिए जिसमें शैतान का स्वरूप दिखाई दे चित्रकार पुन: खोज में जुट जाता है बहुत प्रयास के बाद उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है जिसका चेहरा क्रूरता, कुटिलता, लोभ, वासना से भरा हुआ था पूरा स्वरूप शैतान सा दिखाई दे रहा था। चित्रकार ने उससे अनुमति लेकर उसका चित्र बनाया। बिल्कुल शैतान का चित्र नजर आ रहा था। उस व्यक्ति ने चित्रकार से पूछा तुम मेरा चित्र क्यों बना रहे हो चित्रकार ने कहा राजा ने एक शैतान का चित्र बनाने कहा है तुम्हारे चेहरे में शैतान का स्वरूप दिखा इसलिए राजा को देने के लिए बनाया हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति रोने लगा चित्रकार हैरान हो गया उसने पूछा रो क्यों रहे हो? व्यक्ति ने कहा तुम्हें याद है कि दशकों पहले तुमने भगवान के स्वरूप को दिखाने के लिए एक बच्चे का चित्र बनाया था , वह बच्चा मैं ही था। चित्रकार हैरान होकर उस व्यक्ति को देखता रह गया। ’

वस्तुत: हम जैसा आचरण करते हैं हममें जो भी गुण अवगुण होते हैं वह हमारे रूप में परिलक्षित होते हैं । बच्चा जिसका चित्र चित्रकार ने बनाया वो तमाम सांसारिक विकारों और बुराइयों से मुक्त था सरल और सहज था इसलिए उसके चेहरे पर भगवान का स्वरूप नजर आ रहा था और जब वही बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें तमाम विकार आ गए और यही विकार उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसके जीवन से सरलता और सहजता लुप्त हो गई इसलिए उसका स्वरूप शैतान सा दिखने लगा। सरलता और सहजता सबसे बड़ा गुण है यह बहुत मुश्किल से मिलता है , इसमें गजब का आकर्षण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ‘सरल होना सबसे कठिन है। ’

सरल और सहज होना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यह आज के सामाजिक मापदंडों के विपरीत है। आज समाज भौतिकता और प्रतिस्पर्धा से भरा है। हम सामाजिक दिखावे, इच्छाओं की पूर्ति और अहंकार के संवरण में इतने व्यस्त हैं कि हमारे जीवन से सरलता और सहजता खत्म ही हो गई है।

सरल जीवन का अर्थ केवल भौतिक चीजों से परहेज नहीं है बल्कि उससे आगे यह मन के बोझ को हल्का रखना , इच्छा और आवश्यकता के अंतर को समझना और जीवन को संतुलित तरीके से जीना है । सरल जीवन ना केवल मानसिक शांति देता है बल्कि संबंधों में गुणात्मक सुधार लाते हुए जीवन की व्याकुलता को भी कम करता है।

-अरूण कान्त शुक्ला

लुई फिशर ने लिखा कि हो सकता है कि जब पूरी दुनिया गांधी को महान माने तब अंत में जाकर शायद भारत की जनता माने।

अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने महात्म्य गांधी पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक A Week With Gandhi लिखी। यह किताब 1942 में प्रकाशित हुई थी। इसमें फिशर ने महात्मा गांधी के साथ बिताए अपने एक सप्ताह के अनुभवों का वर्णन किया है। फिशर ने गांधीजी के विचार, उनका जीवन-दर्शन, उनकी दिनचर्या और उनके साथ हुई गहन चर्चाओं को दर्ज किया है।

फिशर लिखते हैं, पहली बार जब मैं उनसे मिलने गया तो हैरान रह गया। एक साधारण से कमरे में ज़मीन पर बैठा यह दुबला-पतला व्यक्ति जो हाथ से चरखा कात रहा था यह व्यक्ति इतना असाधारण व्यक्तित्व है कि इसे आधी दुनिया राष्ट्रपिता मानती है।

फिशर ने गांधीजी पूछा आप इतने बड़े आंदोलन के नेता होकर भी इतना साधारण सा जीवन क्यों जीते हैं?

गांधीजी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया क्योंकि मैं अपने लोगों से अलग नहीं दिखना चाहता। अगर भारत के करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी उनके जैसा ही जीवन जियूँ। मैं अपने जीवन से ही जनता को रास्ता दिखा सकता हूँ, न कि उनसे अलग जीवन जीकर। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।

एक बार बातचीत में लुई फिशर ने गांधीजी से पूछा क्या आपको विश्वास है कि अहिंसा के बल पर आप ब्रिटिश साम्राज्य जैसी ताक़त को हरा देंगे?

गांधीजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया मेरा उद्देश्य किसी को हराना नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि ब्रिटिश भी सत्य को स्वीकार करें। जब सत्य सामने खड़ा होता है, तो शक्तिशाली साम्राज्य भी टिक नहीं सकता। मैं तो ब्रिटेन के लोगों को भी इंसानियत सिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने हमें गुलाम बनाकर खो दी है।

भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब लुई फिशर ने गांधीजी से कहा कि आपके इस कार्य से युद्ध में बाधा पड़ेगी और अमरीका की जनता आपके इस आंदोलन को पसंद नहीं करेगी और लोग आपको मित्र राष्ट्रों का दुश्मन समझने लगेंगे। गांधी यह सुनकर एकदम चौंक गए और उन्होंने कहा कि फिशर तुम अपने राष्ट्रपति से कहो कि वे मुझे अपना आंदोलन छेडऩे से रोक दें । मैं एक समझौतावादी आदमी हूं और मुझे कभी भी यह नहीं लगता कि केवल मैं ही सही हूं।

-दिनेश श्रीनेत

जब मैं छोटा था तो मुझे भूतों और सांपों से बहुत डर लगता था। इसकी एक वजह यह थी कि बचपन से बाहर-बाहर रहने के बाद 10 साल की उम्र के बाद जब मैं वापस गोरखपुर अपने पिता के बनाए घर में गया तो आसपास का इलाका अभी विकसित हो रहा था। कच्ची सडक़ थी और बरसात में वहां पानी भर जाया करता था। खूब आंधी-तूफान आते थे, कई-कई दिन तक बारिश होती थी और पूरा इलाका मेढकों के शोर से गूंजने लगता था। रात को अक्सर बिजली कट जाती थी तो पूरी रात लालटेन की रोशनी में काटनी होती थी।

मेढक और बारिश हो तो सांप भी निकलते थे। मैंने पहली बार सांप को देखा तो उसकी चमकती आँखें और सर्पिल गति देखकर चकित रह गया। उसे देखकर मेरे भीतर एक ऐसा भय बैठ गया कि कई साल तक मुझे सपने में सांप दिखते थे। अनहोनी की आशंका मन में भी बैठ गई थी। अंधेरे से भी डर लगता था।

थोड़ा बड़ा यानी किशोरवय में आया तो एक और डर मुझे जकडऩे लगा, या इसके लिए झिझक शब्द ज्यादा बेहतर होगा, वह था किसी अजनबी से बात करने में संकोच। मैं ऑकवर्ड हो जाता और अक्सर जुबान में ताला लग जाता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो यही डर धुंधले पडऩे लगे। बचकाने लगने लगे।

समय के साथ समझ बढ़ी तो पाया कि डर हमेशा परदे के पीछे होता है। पर्दा हटाते ही वह धुएं में बदल जाता है। इस तरह से मैंने अनजाने ही डर का सामना करना सीख लिया। अनहोनी, अप्रत्याशित और अनदेखी बातों से डर लगना बंद हो गया।

जब हम किशोर होते हैं तो दुस्साहसी भी होते हैं। यह दुस्साहस हमें डराने वाली चीजों से खेलने के लिए प्रेरित करता है। एक बार जब हम अपने डर के साथ खेलने लग जाते हैं तो डर घटने लगता है।

ऐसा नहीं कि उसके बाद जीवन में डर आया ही नहीं, पर इस बार मनुष्यों का रूप धारण करके आए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वह रात में गूंजते उन्मादी नारों की शक्ल में आया। अफवाहों और दहशत की शक्ल में आया। मुझे यह बात भयभीत करती थी कि लोग किस तरह देखते-देखते बदल जाते हैं, अच्छा भला इंसान हिंसक हो जाता है। मैं कभी मनुष्य की मनुष्य के प्रति नफऱत की भावना को सहजता से नहीं ले पाया। उस सदमे से निकलने में बहुत समय लगा।

पर उसके बाद डर खत्म ही हो गया... लगा इससे बुरा क्या होगा। लीलाधर जगूड़ी के कविता संग्रह का यह शीर्षक मेरे साथ बहुत बरसों तक रहा, 'भय भी शक्ति देता है'।

मुझे याद है कि एक बार मैं स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव की तरफ रात के 9-10 बजे पैदल ही निकल गया था। बिल्कुल अंधेरी रात थी और सडक़ बाढ़ में कट जाने की वजह से उस तरफ का रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। रास्ते में कुछ लोग मिल गए और उन्होंने अपने ट्रैक्टर पर बैठाकर मुझे गांव तक पहुँचाया। अभी सोचता हूँ तो थोड़ी सिहरन होती है।

एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैं डर को खोजता था। डर की एक 'किक' होती है, उसे हासिल करने के लिए हॉरर फिल्में देखने का खूब शौक लगा। यह भी कुछ बरस ही चला और उसके बाद से उकताहट होने लगी। कुछ साल पहले तक और कुछ हद तक अभी भी, डरावनी फिल्में मुझे देखने में दिक्कत होने लगी। उनकी नकारात्मकता मुझे परेशान करती थी। इधर लंबे समय से मैं जीवन के उजले पक्ष को देखने का हामी हूँ। राजनीति की नकारात्मकता के बीच अपनी एक पक्षधरता होने के बावजूद अब कड़वी बहसों में उलझने का मन नहीं होता है।

कुल मिलाकर जीवन में भय आते जाते रहे। हाल के दिनों में मैंने महसूस किया कि कुछ बहुत बेवजह के भय हमारे जीवन पर हावी हो जाते हैं, बहुत अनजाने में.. मसलन कुछ खो जाने का भय, या कुछ ऐसे डर जो सिर्फ आपकी सोच से बने हैं।

अब कोई मुझसे पूछे कि अपने डर का सामना कैसे करें तो मेरे पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। मगर दो चीजें सबसे ज्यादा आपका साथ देती हैं, पहली शब्दों का साथ। इस पर गौर करें, आपको सुंदर और सार्थक शब्द चाहिए। इन्हें आपके पास से कोई नहीं छीन सकता। आपके बगल में सोया हुआ जीवनसाथी भी नहीं।

यह आपकी बेहद निजी पूंजी हैं और ये आपकी ताकत भी हैं। इसलिए शब्दों की ताकत पर मुझे बहुत भरोसा है। त्रिलोचन की एक पंक्ति बहुत-बहुत साल पहले मैंने अपनी डायरी के पहले पेज पर लिख रखा था,

-अशोक पांडे

सिगरेट पीना कॉलेज में शुरू किया। चेन स्मोकिंग कभी नहीं की। पर पी लगातार। तीस-बत्तीस साल। छोडऩे की सोचता तो पहला खय़ाल आता- ‘हो नहीं पाएगा।’ दस-बीस बार छोडऩे की कोशिश की लेकिन दिन-दो दिन बाद संयम जवाब दे गया।

सिगरेट और उसके साथ जुड़ी रूमानियत पर बहुत सारा लिख सकता हूँ पर लिखूँगा नहीं। होता यूँ था कि रात को सोते समय सुनिश्चित कर लिया जाता अगली सुबह शुरू करने के लिए कम से कम दो सिगरेट तो हों ही। वह जीवन की मूलभूत चिंताओं में शुमार थी।

कुछ साल से यह होने लगा कि सुबह खांसी होती- स्मोकर्स कफ। डॉक्टर साहब से दवा पूछता तो वे कहते, ‘यह तो रहेगी ही। छोड़ तुम पाओगे नहीं।’

मैं उनसे कहता, ‘सात साल पहले शराब छूट गई तो यह भी छूट जाएगी।’

उनका जवाब होता, ‘शराब के मुकाबले इसे छोडऩा दस गुना मुश्किल होता है। लिखने-पढऩे वाले आदमी हो। नहीं छोड़ सकोगे।’

22 मार्च 2020 वाले पहले लॉकडाउन से ऐन पिछली रात लंबी यात्रा कर देर से घर पहुँचा तो पाया सिगरेटें खतम हो गई हैं। ‘सुबह मोहल्ले की दुकान से ले आऊंगा।’ सोचकर सो गया।

सुबह वाकई सब कुछ बंद था। कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। यह लंबी चिंता का सबब था। बाजार में रहने वाले सारे दोस्तों को सिगरेट का बंदोबस्त करने को कहा। दो बजे तक अलग-अलग दोस्तों ने पता नहीं कहाँ-कहाँ से इकठ्ठा कर मेरे पास कुल छियत्तर पैकेट भिजवा दिए। यानी कुल 1520 सिगरेटें। दिन की आठ या दस के हिसाब से पांच-छह महीने का कोटा। लगता रहे लॉकडाउन! छोटे शहर में रहने और खूब दोस्तियां करने के बड़े फायदे होते हैं!

बदली हुई स्थितियों में जीवन के ढर्रे को बदला जाना था। बदला भी। आदत यह पड़ गई कि रात को काम खत्म होने पर एक फिल्म देखने बैठता और दो-तीन बजे तक सोता। सिगरेट की इफरात उपलब्धता के चलते मैंने बादशाही शुरू कर दी थी और किसी-किसी दिन बारह से चौदह तक फूंकने लगा।

17 अप्रैल को काफी देर तक काम करता रहा। उसके बाद फिल्म लगाई। उस दिन प्रिय लेखक फ्रेडरिक फोरसाइट की किताब ‘द डे ऑफ द जैकॉल’ पर बनी फिल्म का नम्बर था। ढाई घंटे की फिल्म जब खत्म हुई। दिन चढ़ गया था। मंदिर से माँ के घंटी बजाने की आवाज आने लगी थी। बाहर पेड़ों पर चिडिय़ों के सम्मेलन शुरू थे। साढ़े छह-पौने सात पर सोने की तैयारी करने लगा तो सामने रखी डिब्बी पर निगाह पड़ी।

आधी से ज्यादा सिगरेटें मैंने बिना वजह या बिना मन के ऐसे ही पी हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए पिया गया कि वे सामने थीं। तो सोने से पहले की आखिरी सिगरेट सुबह के पौने सात पर पी गई। रात भर पीने से वैसे ही मुंह कसैला हुआ पड़ा था। अब जीभ बिल्कुल कड़वी लगने लगी।

मैंने खुद को कोसते हुए चेताया कि खांसते-खांसते जब तुम्हारी मौत होगी तब इस पल को याद रखना। वगैरह वगैरह। फिर वह हुआ जिसे हम निर्णायक कहते हैं। झटके में उठ कर मैंने एक कागज पर बड़ा-बड़ा लिखा- ‘यू हैव हैड योर लास्ट सिगरेट!’

जागते ही रोज की तरह हाथ सिगरेट रखने वाली दराज की तरफ बढ़ा। भीतर वही कागज धरा हुआ था। अपनी ही बात का मान रखने की नीयत से फैसला किया कि दिन की पहली सिगरेट छोड़ दी जाय। फिर खाने के बाद तलब लगी तो दूसरी भी छोड़ दी। फिर तीसरी।

रात आई तो सबसे पहला काम यह किया कि दुश्मन की ताकत परखने की नीयत से बची हुई सारी सिगरेटें किताबों की शेल्फ में सजा दीं-भरे हुए कुल इकसठ पैकेट बचे थे। खुले हुए पैकेट में पुनर्विचार करने को उकसा रही सात सिगरेटें थीं।

बिना सिगरेट के पहली रात बिताने के बाद जब देखा कि मरा नहीं हूँ तो सब आसान हो गया।

तकरीबन साढ़े पाँच बरसों बाद देखता हूँ- न कोई विदड्राल सिम्पटम आए न कोई रोग लगा। खांसी बंद हो गई। इन सालों में हर दिन बीस हजार कदम पैदल चलने का औसत बनाए रखा है। बरसों से स्थगित कोई दस किताबें भी इस दौरान छपकर आ गईं। सिगरेट का खर्च अलग से बचा।

-डॉ. संजय शुक्ला

बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और इसी के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी पोटलियों से मुफ्त चुनावी रेवडिय़ां भी बाहर निकल रही है। सियासी दलों ने इन बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए नौकरी और नगदी का पांसा फेंक दिया है। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा - जदयू गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने कुल 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि यदि उनके गठबंधन की सरकार बनती है तब जिन परिवारों में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा है कि इस योजना को अमल में लाने के लिए 'विशेष नौकरी - रोजगार अधिनियम ' लागू करने की बात कही है। इधर कांग्रेस ने भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया है जिसका मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर होगा।

बहरहाल अभी तो यह शुरुआती वादे हैं आगे चलकर राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणापत्र से स्पष्ट होगा कि उनके पोटलियों में और कौन - कौन से मुफ्त चुनावी रेवडिय़ां हैं। अलबत्ता शुरूआती चुनावी घोषणाओं पर गौर करें तो जहां महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न किश्तों में 10-10 हजार की राशि महिलाओं को कितना मजबूती देगी? यह समझ से परे है। बीते कुछ चुनावों के दौरान अमूमन सभी राजनीतिक दल युवाओं और महिलाओं को रिझाने के लिए नौकरी और नगदी के वायदे लगातार कर रहे हैं और उन्हें इसमें कामयाबी भी मिल रही है।हालिया बिहार चुनाव के मद्देनजर सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी और कांग्रेस के भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने जैसे वादे कैसे पूरे होंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है जबकि अमूमन सभी सरकारें कर्जों से लदी है और जमीनों का हिसाब - किताब यह कि सार्वजनिक उपयोग की चराई और श्मसान वाली जमीनें भी अतिक्रमण के चपेट में है।

बात युवाओं की नौकरी की करें तो यदि तेजस्वी यादव के गठबंधन की सरकार बनती है तो इस सरकार को 2.63 करोड़ परिवारों को 20 महीने में सरकारी नौकरी देनी होगी। दरअसल बिहार में 18 से 29 वर्ष आयु के युवाओं की जनसंख्या 28 फीसदी है लिहाजा तेजस्वी ने इस वोट बैंक को हथियाने के लिए सरकारी नौकरी का पांसा फेंका है। यह नहीं भूलना चाहिए कि साल 2022 में तेजस्वी के उप मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं के पीठ पर पुलिसिया लाठियां बरसीं थी। दरअसल यह देश के युवाओं की नियति बनती जा रही है कि जब वे नौकरी मांगते हैं या भर्ती परीक्षाओं में पर्चे फूटने या घोटालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो बदले में उन्हें केवल लाठियां ही मिलती है।

बहरहाल राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं के बीच मुफ्तखोरी को बढ़ावा देकर सत्ता हासिल करने की प्रवृत्ति दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। पार्टियों की ओर से चुनाव लोकसभा या विधानसभा का हों अथवा नगरीय निकायों का हर चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए खैरात बांटी जा रही है। ऐनकेन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लिए मुफ्तखोरी की राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों एक हैं।दरअसल चुनावों में मुफ्तखोरी के राजनीति की शुरुआत 1967 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से हुई। इस चुनाव में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी द्रमुक ने जनता को एक रुपये में डेढ़ किलो चांवल देने का वादा किया, यह वादा तब किया गया जब देश आकाल की विभीषिका के कारण खाद्यान्न संकट और भुखमरी से जूझ रहा था।द्रमुक के इस वादे को वोटर्स ने हाथों-हाथ लिया और कांग्रेस को सत्ता से रूखसत कर दिया।

साल 1967 में मुफ्तखोरी के सहारे कुर्सी हासिल करने के सफल प्रयोग के बाद अब सियासी दलों के लिए यह चुनावी हथियार बनते जा रहा है। वर्तमान चुनावी रणनीति में पक्ष और विपक्ष में खैरात बांटने की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल चुनाव अभियानों में सत्ता हासिल करने के लिए मुफ्त बिजली और पानी, किसानों के ऋण माफी, फसल बोनस, नगद पैसा,मुफ्त या रियायती अनाज, गैस सिलेंडर,महिलाओं और बेरोजगारों को पेंशन, घर, टीवी, पंखा, सायकिल, स्कूटी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, फ्री इंटरनेट डेटा,मुफ्त शिक्षा व उपचार सहित कोरोना वैक्सीन भी खैरात में बांटने का वादा कर रहे हैं। गौरतलब है कि सियासी दल मुफ्त के वादे तो बकायदा अपने चुनाव घोषणा पत्र में कर रहे हैं। घोषणा पत्र के अलावा पार्टियों से जुड़े उम्मीदवार मतदान के पहले गुपचुप तरीके से वोटरों को शराब, पैसा, कंबल, कुकर सहित अन्य चीजें बांटकर उनका वोट हथियाने की जुगत में लगे रहते हैं।

चुनावों में वोटरों के वोट हथियाने के लिए किए जा रहे मुफ्तखोरी के वादे और हथकंडे देश के सामने अनेक सवाल पैदा कर रहे हैं। यह सवाल हमारे राजनेताओं और सियासी दलों से भी है और मुफ्तखोरी के लोभ में फंसकर अपने वोट देने वाले वोटर्स से भी है।सवाल राजनेताओं और सियासी दलों से कि क्या सत्ता हासिल करने के लिये वोटरों से किया जा रहा मुफ्त वादा लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव के लिहाज से आदर्श आचरण है? क्या पार्टियों के पास खैराती योजनाओं के घोषणा के पहले योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकारी कोष पर पडऩे वाले वित्तीय भार और फंड की व्यवस्था का खाखा उपलब्ध रहता है? क्या सरकारी कोष में इन खैराती योजनाओं के लिए पर्याप्त फंड रहता है? वह भी तब जब सरकारों के बजट घाटे के कारण टैक्स बढ़ाया जा रहा है।शायद ही किसी दल के पास ऐसी ठोस योजना होती है कि अगर वे सत्ता में आए तो विकास कार्यों के इतर इस तरह के वायदों को कैसे पूरा किया जाएगा और इन पर कितना पैसा खर्च होगा? परंतु सत्ता हासिल करने के लिए मुफ्त सुविधाओं के वादे बदस्तूर जारी है। असल में सत्तारूढ़ दल बाद में इन खैराती योजनाओं को लागू करने के लिए या तो विकास योजनाओं पर ताला लगा देतीं हैं या फिर टैक्स बढ़ाती हैं। सरकारों द्वारा टैक्स बढ़ाने और इसमें कोई रियायत नहीं देने के कारण महंगाई बढ़ती जिसका भार आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। मुफ्त योजनाओं पर खर्च के कारण सरकार की प्राथमिकता से विकास और रोजगार जैसी योजनाएं हाशिये पर धकेल दी जाती हैं। मुफ्तखोरी की योजनाओं पर धन लुटाने का परिणाम यह होता है कि सरकार को अपने स्थापना खर्च, वेतन - भत्तों के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ता है जिसका असर भी राजकोष पर पड़ता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में अपने एक फैसले में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने घोषणा पत्र में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त रेवडिय़ां बांटने की प्रवृत्ति को उचित नहीं माना था। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा था मुफ्त बांटने की घोषणाओं से चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है, कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस संबंध में आवश्यक आचार संहिता बनाने का सुझाव दिया था।इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 2014 में आदर्श आचार संहिता में नया प्रावधान जोड़ते हुए मुफ्त योजनाओं को मतदाताओं को प्रलोभन देने वाला बताते हुए कुछ दलों को नोटिस दिया था। बहरहाल सात साल बाद भी मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के दखल का नतीजा सिफर है,दरअसल इस पर सख्त कानून की दरकार है।

विचारणीय है कि मुफ्तखोरी की राजनीति का परिणाम यह हो रहा है कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से समझौता करना पड़ रहा है। यह कहना गैर वाजिब नहीं होगा कि सरकार के मुफ्त योजनाओं का सीधा भार मध्यमवर्गीय परिवारों के कंधों पर पड़ता है। उच्च आयवर्गीय परिवार तो अपने आर्थिक हैसियत के बल पर रोजमर्रा की जरूरतों और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में सक्षम रहता है वहीं कमजोर आयवर्गीय परिवार अपने सीमित जरूरतों और सरकारी मुफ्त और रियायती योजनाओं के सहारे दैनंदिनी और बुनियादी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। सरकारी टैक्स में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती महंगाई के बीच मध्यम आयवर्गीय परिवारों को अपनी थाली में कटौती कर अपने जेब से खर्च कर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है।

-अपूर्व गर्ग

लीजिये, मरिया कोरीना मचादो ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रम्प साहेब को समर्पित भी कर दिया। दरअसल, इसमें चौंकाने वाली या कोई नई बात नहीं है ।

मरिया कोरीना मचादो साम्राज्यवादी दुनिया की कड़ी हैं। तानाशाही के खिलाफ उनकी लड़ाई को समर्धन एक बात है पर वे दक्षिण पंथ के रथ पर सवार होकर निजीकरण से लेकर इस्राइल के नरसंहार के पक्ष में खड़ी होती हैं, गंभीर सवाल वहां से शुरू होते हैं।

मरिया कोरीना मचादो इजराइल को ‘स्वतंत्रता, नवाचार और प्रगति’ का प्रतीक मानती हैं। 2021 में इजराइल की स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कहा, ‘इजराइल उदारवाद और बाजार अर्थव्यवस्था के मूल्यों का उदाहरण है।’ 2019 में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी और इजराइल को ‘पश्चिमी मूल्यों का रक्षक’ बताया। उनका मानना है कि वेनेजुएला का संघर्ष इजराइल के संघर्ष जैसा है।

मरिया कोरीना मचादो निजीकरण की पक्की पैरोकार हैं उनका कहना है ‘राष्ट्रीयकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया; निजीकरण और मुक्त बाजार ही समृद्धि लाएंगे।’

जो मरिया कोरीना मचादो को नोबेल मिलने पर नाच रहे ,जरा बताएं उन्होंने कभी फिलिस्तीन या गाजा के नागरिकों के प्रति सहानुभूति या समर्थन का कोई बयान भी दिया ?

कल तक हमारे देश में सात हिंदी साहित्यकारों में से किसी को नोबेल मिलने के बाजे बजाये जा रहे थे। पर झटका लगा! अब ये कमी मरिया कोरीना मचादो के लिए बजा कर की जा रही है, ये भूलते हुए कि वे दक्षिणपंथी, उदारवादी और ट्रंप समर्थक हैं ।

मरिया कोरीना मचादोभरपूर निजीकरण चाहती हैं ।

इस्राइल और बस इस्राइल उनके मन में है, वे 2009 में चावेज शासन द्वारा तोड़े गए वेनेज़ुएला-इजराइल राजनयिक संबंधों को बहाल करेंगी।

यरुशलम में वेनेजुएला के दूतावास को देखना चाहती हैं ।

पर उधर उनको पुरस्कार मिला और इधर हमारे देश में उनको गांधीवादी घोषित कर तस्वीरें जड़ दी गईं।

जरा सोचिये गांधीजी की इस्राइल पर क्या सोच थी और क्या स्टैंड था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क ।

दोनों के आर्थिक कार्यक्रम और विचार बिलकुल उलट ।

दक्षिणपंथी विचारों, बाजारवादी सोच ,निजीकरण की समर्थक और ट्रम्प को शांति नोबेल समर्पित करने वाली

विश्वशांति का ध्वज कितना उठा पाएंगी, पुनर्विचार करिये, सर्टिफिकेट देने की हड़बड़ी क्या है ? चलिए ,सोचिये और इस बीच कहीं से कैलाश सत्यार्थी जी को ढूंढकर बताइये इस देश में बच्चों के कैसे -कैसे समाचार आ रहे !

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

एक वेनेज़ुएला-अमेरिकी होने के नाते, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मचाडो क्या दर्शाती हैं: वाशिंगटन की शासन-परिवर्तन मशीन का मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रतिबंधों, निजीकरण और विदेशी हस्तक्षेप का एक शिष्ट प्रवक्ता, जिसे लोकतंत्र का जामा पहनाया जाता है।

जब मैंने ‘मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला’ शीर्षक देखा, तो मैं इस बेतुकेपन पर लगभग हँस पड़ा। लेकिन हँसा नहीं, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करने में कोई मज़ाक नहीं है जिसकी राजनीति ने इतनी पीड़ाएँ दी हों। जो कोई भी जानता है कि वह किस विचारधारा की समर्थक हैं, वह जानता है कि उनकी राजनीति में जऱा भी शांति नहीं है।

अगर 2025 में यही ‘शांति’ मानी जाती है, तो पुरस्कार ने अपनी विश्वसनीयता का एक कतरा भी खो दिया है। मैं वेनेज़ुएला-अमेरिकी हूँ, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मचाडो क्या प्रतिनिधित्व करती हैं। वह वाशिंगटन की सत्ता-परिवर्तन मशीन का मुस्कुराता हुआ चेहरा हैं, प्रतिबंधों, निजीकरण और विदेशी हस्तक्षेप की लोकतंत्र के रूप में प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं।

मचाडो की राजनीति हिंसा में डूबी हुई है। उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप की माँग की है, यहाँ तक कि गाजा के विनाश के सूत्रधार, इजऱाइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे अपील की है कि वे ‘आज़ादी’ के नाम पर बमों से वेनेज़ुएला को ‘आज़ाद’ कराने में मदद करें। उन्होंने प्रतिबंधों की माँग की है, युद्ध का वह मौन रूप जिसके प्रभावों ने—जैसा कि द लैंसेट और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित अध्ययनों से पता चला है-युद्ध से ज़्यादा लोगों की जान ली है, और पूरी आबादी के लिए दवा, भोजन और ऊर्जा की आपूर्ति ठप कर दी है।

मचाडो ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन विभाजन को बढ़ावा देने, वेनेज़ुएला की संप्रभुता को कम करने और वहाँ के लोगों को सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित करने में बिताया है।

मारिया कोरिना मचाडो किसी को फ़ॉलो नहीं कर रही हैं।

उन्होंने 2002 के तख्तापलट का नेतृत्व किया, जिसने एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को कुछ समय के लिए अपदस्थ कर दिया, और कार्मोना डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिसने संविधान को मिटा दिया और रातोंरात सभी सार्वजनिक संस्थानों को भंग कर दिया।

उन्होंने सत्ता परिवर्तन को उचित ठहराने के लिए वाशिंगटन के साथ मिलकर काम किया, और अपने मंच का इस्तेमाल करके वेनेजुएला को बलपूर्वक ‘आज़ाद’ करने के लिए विदेशी सैन्य हस्तक्षेप की माँग की।

उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रमण की धमकियों और कैरिबियन में उनकी नौसेना तैनाती का स्वागत किया, जो एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जिससे ‘मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने’ के बहाने क्षेत्रीय युद्ध छिडऩे का खतरा था। जहाँ ट्रम्प ने युद्धपोत भेजे और संपत्तियाँ ज़ब्त कीं, वहीं मचाडो उनके स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए तैयार रहीं, और वेनेजुएला की संप्रभुता को थाली में परोस कर देने का वादा किया।

उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों को आगे बढ़ाया, जिसने अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया, यह जानते हुए कि इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ेगी- गरीब, बीमार, और मज़दूर वर्ग।

उन्होंने तथाकथित ‘अंतरिम सरकार’ के निर्माण में मदद की, जो वाशिंगटन समर्थित एक कठपुतली शो था जिसे एक स्वयंभू ‘राष्ट्रपति’ चला रहा था, जिसने विदेशों में वेनेजुएला के संसाधनों को लूटा जबकि घर में बच्चे भूखे मर रहे थे।

उन्होंने यरुशलम में वेनेजुएला के दूतावास को फिर से खोलने की कसम खाई है, और खुले तौर पर खुद को उसी रंगभेदी राज्य के साथ जोड़ लिया है जो अस्पतालों पर बमबारी करता है और इसे आत्मरक्षा कहता है। अब वह देश के तेल, पानी और बुनियादी ढांचे को निजी निगमों को सौंपना चाहती हैं। यह वही नुस्खा है जिसने 1990 के दशक में लैटिन अमेरिका को नवउदारवादी दुख की प्रयोगशाला बना दिया था।

मचाडो 2014 के विपक्षी अभियान ला सालिडा के राजनीतिक शिल्पकारों में से एक थे, जिसने ग्वारिम्बा रणनीति सहित तीव्र विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया था। वे ‘शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन’ नहीं थे जैसा कि विदेशी प्रेस ने दावा किया था; वे देश को पंगु बनाने और सरकार को गिराने के लिए संगठित बैरिकेड थे। सडक़ों को जलते हुए कूड़े और कंटीले तारों से अवरुद्ध कर दिया गया, मज़दूरों को ले जा रही बसों में आग लगा दी गई, और चाविस्टा होने के संदेह में लोगों को पीटा गया या मार डाला गया। यहाँ तक कि एम्बुलेंस और डॉक्टरों पर भी हमला किया गया। कुछ क्यूबाई चिकित्सा ब्रिगेडों को लगभग जि़ंदा जला दिया गया। सार्वजनिक इमारतों, खाने के ट्रकों और स्कूलों को नष्ट कर दिया गया। पूरे मोहल्ले भय से बंधक बन गए, जबकि मचाडो जैसे विपक्षी नेता किनारे से तालियाँ बजा रहे थे और इसे ‘प्रतिरोध’ कह रहे थे।

वह ट्रम्प की उस ‘निर्णायक कार्रवाई’ की प्रशंसा करती हैं जिसे वह ‘आपराधिक उद्यम’ कहती हैं, और खुद को उसी व्यक्ति के साथ जोड़ लेती हैं जो प्रवासी बच्चों को पिंजरे में बंद कर देता है और आईसीई की निगरानी में परिवारों को तोड़ देता है, जबकि वेनेज़ुएला की माताएँ अमेरिकी प्रवासन नीतियों द्वारा गायब हुए अपने बच्चों की तलाश कर रही हैं।

अगर हेनरी किसिंजर शांति पुरस्कार जीत सकते हैं, तो मारिया कोरिना मचाडो क्यों नहीं? हो सकता है अगले साल वे ‘कब्जे के दौरान करुणा’ के लिए गाजा मानवतावादी फाउंडेशन को एक पुरस्कार दें।

-आर.के.जैन

रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य। बिहार में फिर लापता है। असल मुद्दे से भटक गया है बिहार का चुनाव।

आज पूरी दुनिया में शासन के बेहतरीन मॉडल के रूप में पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है। जहां भी यह व्यवस्था लागू है, वहां हर चुनाव का मुद्दा हालात में बदलाव का वाहक होता है। लोग जब मतदान केंद्रों पर वोट डालने जाते हैं तो उनके मन में बदलाव का चेहरा गहरे तक पैठ बनाए होता है।

लेकिन क्या बिहार के मतदाताओं को इन मानकों पर देखा-परखा जा सकता है?

आजादी के बाद पहले तीन दशकों तक बिहार भारत का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य था । उद्योगों से लेकर शिक्षा और कृषि तक। लेकिन इसके बाद इसकी गाड़ी पटरी से उतर गई।

बिहार के पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे उनका राज्य पर शासन 23 सालों तक चला । इसमें उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर काफी काम किया । इस दौर में बिहार में कई बड़े उद्योग जैसे बोकारो स्टील प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर रिफाइनरी और टिस्को (जो बाद में टेलको बना) जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार में बड़े कदम उठाए। अच्छे कॉलेज और बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई।

बिहार में 1950 और 1980 के बीच औद्योगीकरण की कोशिशें की गईं, जिसमें डालमियानगर में बड़े कृषि-औद्योगिक शहर का विकास, बरौनी में तेल रिफाइनरी, उर्वरक संयंत्र, थर्मल पावर स्टेशन, फतुहा में मोटर स्कूटर संयंत्र और मुजफ्फरपुर में बिजली संयंत्र स्थापित किए गए। बिहार ने चीनी उत्पादन और बागवानी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। 1960 के दशक के मध्य तक भारत के कुल चीनी उत्पादन का 25त्न बिहार से था।

लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रतिष्ठित बिहार की धरती उलटबांसियों से भरी पड़ी है। साक्षरता दर के लिहाज से आज का बिहार देश के कई राज्यों से पीछे है। लेकिन यहां के वोटरों में राजनीतिक जागरूकता नजर आती है। ऐसी स्थिति में बिहार की स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी। मगर हकीकत इससे दूर है। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि मजदूर-कामगार सप्लायर के रूप में है।

मराठी मानुष के नाम पर राज ठाकरे जैसों की राजनीतिक सेना बिहारी मूल के छात्रों और कामगारों पर कभी रोजगार , तो कभी स्थानीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर हमले करती है ।

स्पष्ट है कि उसके पीछे बिहार को लेकर बनी विशेष छवि का असर है। लेकिन बिहार मे इस छवि को बदलने की गंभीर सोच और मुद्दे पर शायद ही 90 के दशक के बाद कोई चुनाव लड़ा गया हो।

आज देश में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 14 हजार 710 रुपये सालाना है, लेकिन बिहार का औसत निवासी आम भारतीय की तुलना में एक तिहाई से भी कम यानी महज 32 हजार 227 रुपये ही कमा पाता है।

जो कर्नाटक राज्य कभी बिहार से काफी पीछे था, वहां की प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय एक लाख नब्बे हजार रुपये सालाना है। बिहार का उपहास उड़ाने का मौका अन्य राज्यों के लोगों को इसलिए मिलता है, क्योंकि उनके राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार से करीब छह गुना ज्यादा तक है, यानी एक लाख 80 हजार रुपये सालाना है।

आजादी के तत्काल बाद के आंकड़ों को देखें तो देश के चीनी उत्पादन में बिहार का योगदान चौथाई था, जबकि धान और गेहूं की पैदावार में उसकी भागीदारी 29 प्रतिशत थी। देश का आधा बागवानी उत्पादन बिहार में ही होता था। तब बिहार में चीनी और वनस्पति तेल उद्योग फलता-फूलता कारोबार था। तब यहां डालमियानगर और टाटानगर जैसे कागज और स्टील उत्पादन के अहम केंद्र थे। लेकिन बाद के दिनों में बिहार की स्थिति बिगड़ती गई।

नब्बे के दशक में सामाजिक न्याय के शासन ने पिछड़ी और दलित जातियों को आवाज तो दी, लेकिन कानून-व्यवस्था का सवाल गहरा होता चला गया। इसकी वजह से विकास की रफ्तार थमी। उद्योगों ने बिहार से किनारा कर लिया। सामाजिक न्याय के खिलाड़ी इसके लिए कथित ब्राह्मणवादी मानसिकता को जिम्मेदार ठहरा कर एक तरह से अपनी कमियों को ढंकने का बहाना तलाश लेते हैं।

-स्वयं प्रकाश

जापान में साल भर से ज्यादा समय से रह रहे एक भारतीय व्यक्ति ने जापान में एक अजीब बात देखी कि उसके जापानी मित्र विनम्र और मददगार थे, किंतु उसे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता था। एक कप चाय के लिए भी नहीं।

हैरान और आहत होकर, आखिरकार उसने एक जापानी मित्र से पूछा कि ऐसा क्यों?

काफी देर तक चुप रहने के बाद, उस दोस्त ने जवाब दिया कि, ‘हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, किंतु प्रेरणा लेने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर।’

उस भारतीय व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, ‘चेतावनी, भारतीय इतिहास चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है? प्लीज़ बताओ क्यों।’

जापानी दोस्त ने उससे पूछा, ‘कितने अंग्रेजों ने भारत पर राज किया?’

भारतीय व्यक्ति ने कहा, ‘शायद...लगभग 10,000?’

जापानी व्यक्ति ने गंभीरता से हाँ में सिर हिलाया और पूछा उस समय भारत में 30 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते थे। हैं ना?’

‘तो फिर तुम्हारे लोगों पर अत्याचार किसने किया? उन्हें कोड़े मारने, यातना देने और गोली मारने के आदेशों का पालन किसने किया?’

उसने जोर देकर पूछा कि, ‘जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया, तो ट्रिगर किसने दबाया था? क्या वे अंग्रेज़ सैनिक थे?नहीं, वे भारतीय थे। किसी ने भी जनरल डायर पर अपनी राइफल क्यों नहीं तानी? ‘उसने आगे कहा, ‘तुम जिस गुलामी की बात करते हो ना यही तुम्हारी असली गुलामी थी। शरीर की नहीं, आत्मा की।

वह भारतीय व्यक्ति जड़वत, मौन और शर्मिंदा खड़ा सुनता रहा। जापानी मित्र ने आगे कहा, ‘मध्य एशिया से कितने मुग़ल आए थे? शायद कुछ हजार? और फिर भी उन्होंने सदियों तक तुम पर राज किया। मुगलों ने अपने संख्या बल से भारत में शासन नहीं किया बल्कि तुम्हारे अपने लोगों ने सिर झुका कर मुगलों को सलाम किया। अपने लोगों से द्रोह किया और मुगलों की वफादारी की। या तो जिंदा रहने के लिए या चाँदी के सिक्कों के लिए।’

‘तुम्हारे अपने ही लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अपनी बहन-बेटी मुगलों से ब्याह दी।

तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे नायकों को अंग्रेजों को सौंप दिया। चंद्रशेखर आजाद के साथ विश्वासघात किसने किया? वे अल्फ्रेड पार्क में छुपे हैं ये खबर अंग्रेजों को किसने दी?

भगत सिंह को उन लोगों (गांधी-नेहरू) की अनुमति के बिना फाँसी पर चढ़ाना आसान था क्या? जो कि खुद को देशभक्त कहते थे।’

‘तुम भारतीयों को विदेशी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही लोग सत्ता, पद और निजी लाभ के लिए बार-बार तुम्हें धोखा देते हैं। इसीलिए हम भारतीयों से दूरी बना कर रखते हैं।’

-डॉ. प्रकाश हिन्दुस्तानी

आजकल Gen Z के आंदोलन मोरक्को में चल रहे हैं। इसके पहले नेपाल, पेरू, मेडागास्कर, इंडोनेशिया आदि में ऐसे हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। परिणाम बड़े हुए हैं। मोरक्को 2030 में फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन और पुर्तगाल के साथ सह मेजबान है और वहां स्टेडियम और अन्य सुविधाओं पर सरकार करीब 16 अरब डॉलर के खर्च कर रही है।

युवा आंदोलनकारियों का कहना है कि :

-मोरक्को में बेरोजगारी चरम पर है।

-बीमार लोगों के लिए अस्पताल नहीं है।-राजशाही वाली सरकार फीफा के लिए अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रही है।

-अस्पताल टूट रहे हैं, लेकिन मोरक्को 3 नये स्टेडियम बना रहा है और 6 अन्य स्टेडियम का विस्तार कर रहा है। जो 16 अरब डॉलर का खर्च है, वह स्वास्थ्य और शिक्षा पर होना चाहिए।

मोरक्को में युवा बेरोजगारी दर 35.8% है, जबकि कुल बेरोजगारी 12.8%। आर्थिक विकास 3त्न के आसपास है, जो लक्ष्य (6%) से कम है। युवा स्नातक भी नौकरियां नहीं पा रहे। सार्वजनिक अस्पतालों और स्कूलों में स्टाफ और उपकरणों की कमी है। सितंबर 2025 में अगादिर के एक अस्पताल में प्रसव के दौरान 8 महिलाओं की मौत ने गुस्से को भडक़ाया, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी का प्रतीक बन गया।

मोरक्को के आंदोलन ने हाल ही में वैश्विक सुर्खियां बटोरीं। आंदोलनकारियों की मांगें है कि सरकार इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री कैबिनेट को भंग करें और और राजा मोहम्मद VI से नई शुरुआत हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी युवाओं की मांगों का समर्थन किया है।

यह आंदोलन मुख्य रूप से युवाओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए संगठित किया गया है। यह लीडरलेस है और राजनीतिक दलों या यूनियनों से अलग है। आंदोलन की शुरुआत 27 सितंबर 2025 को रबात के कामगार इलाकों से हुई, जो अब कसाब्लांका, अगादिर, उज्दा और अन्य शहरों तक फैल चुका है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ‘धार्मिक, आहार संबंधी’ चिंताओं के चलते पशु प्रोटीन-आधारित बायोस्टिमुलेंट्स को दी गई मंजूरी वापस ले ली है. इसका फसलों पर क्या असर होगा?

डॉयचे वैले पर साहिबा खान का लिखा-

डॉयचे वैले पर साहिबा खान का लिखा-

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने "धार्मिक और आहार संबंधी समस्याओं" की वजह से, मुर्गी के पंख, ऊतक, गोवंश की खाल और कॉड मछली के छिलके सहित पशुओं से मिलने वाले 11 जैव-उत्तेजकों यानी बायोस्टिमुलेंट्स की बिक्री के लिए दी गई मंजूरी वापस ले ली है. पहले धान, टमाटर, आलू, खीरा और मिर्च जैसी फसलों के लिए इनके इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है.

बायोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं?

साधारण शब्दों में, बायोस्टिमुलेंट्स वो पदार्थ हैं जो पौधों के विकास में मदद करते हैं. ये पौधों की पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते हैं और फसल की गुणवत्ता सुधारते हैं. ये उर्वरकों की तरह सीधे पौधों को पोषण नहीं, और ना ही कीटनाशकों की तरह कीड़ों को मारते हैं.

फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के अनुसार, भारतीय बायोस्टिमुलेंट्स मार्केट 2024 में 295 अरब रुपये यानी 355.53 मिलियन डॉलर का था और 2032 तक इसके 943 अरब रुपये यानी करीब 1.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है. देश में प्रमुख निर्माता कंपनियों में कोरोमंडल इंटरनेशनल, सिंगेंटा और गोदरेज एग्रोवेट शामिल हैं. बायोस्टिमुलेंट्स आमतौर पर तरल या स्प्रे के रूप में बेचे जाते हैं.

सरकार ने क्यों रोकी बिक्री?

दरअसल, सरकार की ये कार्रवाई खासतौर पर प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट वाले बायोस्टिमुलेंट्स को लेकर हुई है. ये प्रोटीन को तोड़कर बनाए जाने वाले अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स का मिश्रण होते हैं. ऐसे हाइड्रोलाइसेट पौधों से भी आ सकते हैं, जैसे सोयाबीन, अल्फाल्फा, और मक्का, और जानवरों से भी, जैसे गाय की खाल, मुर्गी के पंख या सूअर का ऊतक.

30 सितंबर को कृषि मंत्रालय ने 11 ऐसे बायोस्टिमुलेंट्स को इस्तेमाल सूची से बाहर कर दिया है. ये उत्पाद हरे चने, टमाटर, मिर्च, कपास, खीरा, सोयाबीन, अंगूर और धान जैसी फसलों में इस्तेमाल किए जाते थे. जानवरों से बने होने की वजह से इसमें गाय की खाल, बाल, मुर्गी के पंख, सूअर का ऊतक, हड्डियां और कॉड व सार्डीन मछली के छिलके जैसी चीजें शामिल थीं.

2021 तक, भारतीय बाजार में बायोस्टिमुलेंट्स एक दशक से भी ज्यादा समय तक खुलेआम बेचे जा रहे थे, और उनकी सुरक्षा, बिक्री या प्रभावी इस्तेमाल के लिए कोई खास सरकारी नियम नहीं थे. लेकिन 2021 में, सरकार ने बायोस्टिमुलेंट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी एफसीओ के तहत ला दिया, जिसका मतलब था कि कंपनियों को इन उत्पादों को पंजीकृत कराना होगा और सुरक्षा व प्रभाव साबित करना होगा. इसके बावजूद, उन्हें 16 जून, 2025 तक बेचने की अनुमति थी, बशर्ते इसके लिए एप्लीकेशन पहले ही जमा करा दी गई हो.

इन जैव-उत्तेजकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद इस साल की शुरुआत में अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए उर्वरक (गैर कार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ), 1985 की अनुसूची VI में शामिल किया गया था. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक मांगी लाल जाट ने भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इन पशु स्रोत-आधारित बायोस्टिमुलेंट्स के लिए फिलहाल अनुमति ‘रद्द' कर दी गई है.

अंडे के कुछ मजेदार फंडे

सेहत के लिए तो अंडे अच्छे होते ही हैं, साथ ही कुछ जगहों पर तो इनका साज सजावट के लिए भी इस्तेमाल होता है. जानिए अंडों से जुड़ी कुछ मजेदार बातें.

ताजा या बासी?

वैसे तो अंडे बहुत जल्दी खराब नहीं होते लेकिन अगर आपको शक है तो पानी के ग्लास में अंडा डाल दें. अगर वह नीचे चला जाता है तो अंडा ताजा है और अगर पानी में ऊपर ही तैरता रहता है तो समझ लें कि बासी है.

खाएं या ना खाएं

अगर अंडे में थोड़ा हिस्सा लाल निकल आए, तो अक्सर लोग उसे खाने में संकोच करते हैं. लेकिन इसे खाना हानिकारक नहीं है. ये अंडे की जर्दी से जुड़ी हुई कुछ रक्त कोशिकाएं होती हैं.

उबला या नहीं?

अगर आप अंडा तोड़ने से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह ठीक से उबला है या नहीं, तो उसे मेज पर छोड़ दें. अगर अंडा ठीक से घूम रहा है, तो वह अंदर तक पक गया है और अगर इधर उधर लड़खड़ा रहा है, तो अब भी अंदर से कच्चा है.

पीला या सफेद?

अंडे के सफेद हिस्से में 57 फीसदी प्रोटीन होता है. अधिकतर लोग मानते हैं कि पीले हिस्से में कॉलेस्ट्रॉल के अलावा और कुछ भी नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है. अंडे की जर्दी में विटामिन ऐ, बी, डी और ई होता है.

कितनी पीली जर्दी?

जर्दी के पीलेपन से उसके पोषण का कोई लेना देना नहीं है. जर्दी का रंग मुर्गी के आहार पर निर्भर करता है. इसीलिए हर जगह के अंडे देखने में थोड़े अलग होते हैं.

हैंगओवर का इलाज

अगर रात में पार्टी में जरूरत से ज्यादा पी ली है, तो अगली सुबह नाश्ते में अंडे खाने से मदद मिलती है. अंडा शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को सोख लेता है और हैंगओवर से बचाता है.

सिर्फ मुर्गी के ही नहीं

हालांकि आम तौर पर मुर्गी के ही अंडे खाए जाते हैं लेकिन दरअसल बतख, बटेर, हंस और यहां तक कि शुतुरमुर्ग के अंडे भी खाए जा सकते हैं.

सारा साल अंडे

एक मुर्गी एक साल में लगभग 250 से 280 अंडे दे सकती है. मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं. अंडे देने का कोई खास सीजन नहीं होता. दुनिया भर की अंडों की 40 प्रतिशत पैदावार चीन में होती है.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल भी अनियमित बायोस्टिमुलेंट्स पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा, "लगभग 30,000 बायोस्टिमुलेंट कई सालों तक बिना किसी जांच के बेचे जा रहे थे. पिछले चार सालों में करीब 8,000 ऐसे उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध थे. सख्त जांच के बाद अब संख्या लगभग 650 रह गई है.

शाकाहार और धर्म का मसला

भारत में शाकाहारी होने की प्रवृत्ति सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय और सामाजिक जड़ों से जुड़ी हुई है. हालांकि, हाल के वर्षों में मांसाहारी भोजन की खपत में बढ़ोतरी देखी गई है, फिर भी एक बड़ी आबादी शाकाहारी है.

प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से 2021 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 39% वयस्क खुद को शाकाहारी मानते हैं. इस अध्ययन में करीब 30 हजार भारतीय वयस्कों से बात की गई थी, जो 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों से थे. इसमें पाया गया था कि जैन समुदाय में शाकाहारी होने की दर 92 फीसदी है, जबकि मुस्लिम समुदाय में यह दर केवल 8 फीसदी है. हिंदू समुदाय में यह दर 44 फीसदी है, और अन्य धर्मों में यह दर अलग अलग है.

वर्ल्ड ऐटलस के अनुसार, भारत में 38 फीसदी लोग शाकाहारी हैं, यानी यह दुनिया में सबसे अधिक शाकाहारी आबादी वाला देश है. यह रिपोर्ट 2023 में आई थी.

क्या सब के शाकाहारी हो जाने से खत्म हो जाएगा भूख का संकट

हालांकि सोशल एक्टिविस्ट और कृषि विशेषज्ञ कविता कुरुघंटी का कहना है कि इस आधार पर इन बायोस्टिमुलेंट्स पर रोक लगाना उनकी समझ से से परे है. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "गाय का दूध तो गाय से आता, फिर भी वो शाकाहार है. कुछ पूर्वी राज्यों में मछली को शाकाहार समझा जाता रहा है. केवल पेड़ों से बनने वाली चीजें ही शाकाहारी नहीं होतीं. इसलिए सरकार का यह कहकर इन बायोस्टिमुलेंट्स पर रोक लगाना मुझे समझ नहीं आता.”

भारत में त्योहारों से लेकर रोजमर्रा के जीवन में खान पान संबंधित कई मामले सामने आए हैं जिन्हें ध्रुवीकरण का नतीजा भी कहा जाता रहा है. इस कारण फसलों में ऐसे उत्पाद इस्तेमाल करना और उनकी बिक्री, शाकाहार और उससे जुड़ी ध्रुवीकरण राजनीति पर भी असर डालते हैं.

कितने असरदार होते हैं जानवरों वाले बायोस्टिमुलेंट्स?

पौधों की बढ़त के लिए बायोस्टिमुलेंट्स पर कई शोध हुए हैं. 2021 में साइंस डायरेक्ट नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छपे एक शोध के अनुसार पौधों से बने बायोस्टिमुलेंट्स, जैसे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, अक्सर जानवरों से बने स्टिमुलेंट्स की तुलना में पौधों को जल्दी बड़ा होने में मदद करते हैं. इसमें अमीनो एसिड की संरचना और जैविक सक्रियता की बड़ी भूमिका होती है. यानी अगर आप ज्यादा स्थिर और लगातार फायदा चाहते हैं, तो पौधों से बने बायोस्टिमुलेंट्स ज्यादा भरोसेमंद हैं.

दूसरी तरफ, 2018 में फ्रंटियर्स पर छपे एक बड़े शोध में से एक आर्टिकल का कहना था कि जानवरों से बने बायोस्टिमुलेंट्स भी कुछ फसलों जैसे टमाटर और लेटस में असर दिखा सकते हैं, लेकिन उनका फायदा वातावरण, फसल की किस्म और लगाने के तरीके पर निर्भर करता है. इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो, पौधों से बने बायोस्टिमुलेंट्स ज्यादातर परिस्थितियों में बेहतर और सुरक्षित विकल्प हैं, जबकि जानवरों से बने बायोस्टिमुलेंट्स कुछ खास स्थितियों में ही ज्यादा असरदार हो सकते हैं.

किसानों और उद्योग के लिए असर

फिर भी कृषि विशेषज्ञ कविता कुरुघंटी कहती हैं कि सरकार किस बुनियाद पर उत्तेजकों को बांट रही है, वो भी साफ नहीं है. वो पूछती हैं, "दूध, घी आदि जैसी दूध से बनी चीजों से प्राप्त पंचगव्य का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? जीवामृत में गाय के गोबर और मूत्र का क्या? क्या यह पशु-जनित नहीं है?”

बहरहाल इस फैसले से किसानों पर तत्काल असर पड़ सकता है, खासकर जो जानवरों से बने बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे. वहीं, उद्योग को भी अपने उत्पादों और मार्केटिंग रणनीति पर बदलाव करना पडेगा.

-हृदयेश जोशी-अशोक पांडे

बचपन में अपनी असाधारण प्रतिभा से हैरान कर देने वाले कितने ही बच्चों को भोंदू वयस्कों में बदलते हुए हर किसी ने देखा ही होगा। चार-पांच साल के बच्चे किसी एक्सपर्ट की तरह कम्प्यूटर चलाते, सितार बजाते, कविता लिखते, या ऐसा ही कुछ करते नजर आते हैं तो हम झट कह उठते हैं, ‘जीनियस पैदा हुआ है!’ गोया जीनियस आनुवंशिक विरासत में मिला कोई गुण हो। यही जीनियस अक्सर उनके बारह-पंद्रह को होते न होते टें बोल जाता है और आगे जाकर ये बच्चे बेहद साधारण मनुष्य के तौर पर जीवन जीते दिखाई देते हैं।

हालांकि इस बारे में कुछ भी तयशुदा तरीक़े से नहीं कहा जा सकता लेकिन हंगरी के एक मनोवैज्ञानिक पिता द्वारा किया गया एक अद्वितीय प्रयोग अनेक धारणाओं को चुनौती देता है। हंगरी के रहने वाले लैस्लो पोल्गर ने जीनियस की अवधारणा को खारिज करते हुए अपनी तीन बेटियों के साथ एक अभिनव प्रयोग किया – सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी क्लारा को विश्वास में लिया और आपसी सहमति से अपनी किसी भी संतान को स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाने का फैसला किया।

उनकी तीन बेटियाँ हुईं-1969 में सूजन, 1974 में सोफिय़ा और 1976 में जूडिथ।

तीनों बच्चियों को बिल्कुल बचपन से शतरंज खेलने का प्रशिक्षण दिया गया – जूडिथ याद करती हैं कि उनके घर के हर कमरे में शतरंज से जुड़ी चीज़ें और किताबें अटी रहती थीं। इसके लिए लैस्लो पोल्गर को खासा विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन उनका मानना कि वे न सिर्फ अपनी बेटियों को बड़ा खिलाड़ी बनाएंगे, उन्हें महिला वर्ग तक ही सीमित भी नहीं रहने देंगे।

सबसे बड़ी सूजन ने जुलाई 1984 में, जब उनकी उम्र सिर्फ पंद्रह साल थी, दुनिया की नंबर वन महिला शतरंज खिलाड़ी बनकर सबको हैरान कर दिया। उसके बाद पूरे तेईस वर्षों तक वे विश्व की शीर्ष तीन महिला खिलाडिय़ों में बनी रहीं। 1986 में उन्होंने पुरुष विश्व शतरंज चैम्पियनशिप चक्र में क्वालीफाई करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास बना डाला। यह किसी अभेद्य दीवार को तोडऩे जैसा कारनामा था। 1996 से 1999 तक वे क्लासिकल टाइम कंट्रोल की महिला विश्व चैम्पियन रहीं। 1992 में उन्होंने विश्व ब्लिट्ज और रैपिड चैम्पियनशिप दोनों जीतकर यह साबित कर दिया कि गति और गहराई—दोनों में वे बेमिसाल हैं। अक्टूबर 2005 में उनका रेटिंग स्कोर 2577 तक पहुँचा, और वे दुनिया की नंबर दो महिला खिलाड़ी रहीं।

सबसे छोटी सोफिय़ा की कहानी भी किसी किंवदंती से कम नहीं। सिफऱ् चौदह साल की उम्र में रोम के एक टूर्नामेंट में उन्होंने नौ में से साढ़े आठ पॉइंट्स अर्जित कर शतरंज जगत में तहलका मचा दिया। उनके ओवरऑल रेटिंग 2879 थी जिससे इतिहास की सबसे ऊँची रेटिंग्स में से एक गिना जाता है। उन्होंने दस बार विश्व चैम्पियनशिप के उम्मीदवार रह चुके महान विक्टर कोर्चनोय को मात दी। हार के बाद विक्टर ने तंज भरे गर्व से कहा था, ‘यह पहली और आखिरी बार है जब वह मुझसे जीती है।’ यह और बात है कि वे फिर कभी आमने-सामने नहीं खेले। सोफिय़ा अब इजऱाइल में रहती हैं, जहाँ उन्होंने तीन बार शतरंज ओलंपियाड में भाग लिया। उनकी टीम ने 1990 और 1998 में स्वर्ण पदक, और 1994 में रजत पदक जीता। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने 1990 में एक और 1994 में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

बहनों में से सबसे बड़ा नाम मंझली जूडिथ का हुआ जिन्हें आज तक के शतरंज के इतिहास की सबसे मजबूत महिला शतरंज खिलाड़ी माना जाता है। 2700 से अधिक रेटिंग हासिल करने वाली वे पहली और अब तक की अकेली महिला हैं। 2005 में उन्होंने विश्व रैंकिंग में आठवाँ स्थान हासिल किया – कोई भी दूसरी महिला खिलाड़ी आज तक इस जगह नहीं पहुँची है। कुल पंद्रह साल और चार महीने की उम्र में वे इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंडमास्टर बनीं। जूडिथ इकलौती महिला हैं जिन्होंने विश्व के नंबर वन खिलाड़ी को हराया है।

जूडिथ ने जिन खिलाडिय़ों को धूल चटाई उनमें मैग्नस कार्लसन, अनातोली कार्पोव, गैरी कास्परोव, व्लादिमीर क्रामनिक, बोरिस स्पास्की, वासिली स्मिस्लोव, वेसेलिन टोपालोव और विश्वनाथन आनंद जैसे वर्तमान शतरंज के सभी बड़े नाम शामिल हैं।

सीजेआई के हमलावर वकील को कोई पछतावा नहीं

-आर.के. जैन

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले 72 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने कहा है कि उसे अपने कृत्य के लिए कोई पछतावा नहीं है, जबकि उसके परिवार ने इसके लिए उनकी कड़ी निंदा की है।

पुलिस पूछताछ में राकेश किशोर ने बताया कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के वाद विषय पर एक याचिका न सुनने का आदेश दिया था। उस याचिका में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की मांग की गई थी।

न्यायालय की उस टिप्पणी पर उसने आपत्ति जताई कि “मंदिर के विषय में यह मामला ASI (पुरातत्व सर्वेक्षण) का विषय है।” यह भी कहा था कि “ईश्वर से कहो कि वे कुछ करें।”

राकेश ने कहा कि इस निर्णय के बाद “मैं चैन से नहीं सो सका, रातों को ईश्वर मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कैसे आराम कर सकता हूँ।” उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। “अगर मैं जेल में होता तो अच्छा होता। मेरा परिवार बहुत दुखी है, उन्हें मेरा यह कदम समझ नहीं आ रहा है।”

घटना के समय, वह “सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” कहता हुआ ले जाया गया। Supreme Court Bar Association के संयुक्त सचिव ने कहा कि किशोर से मिलने पर उन्होंने देखा कि वह अपराधबोध महसूस नहीं कर रहा था।

पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि उसके पास वैध कोर्ट प्रवेश अनुमति थी। जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया कार्ड और अस्थायी SCBA सदस्यता शामिल थी।

सीजेआई गवई का शांत व्यवहार 57 साल पहले चाकू से हमला करने वाले एक व्यक्ति के साथ कोर्ट रूम में एक जज के साथ हुई घटना की याद दिलाता है।

13 मार्च, 1968 को, भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह ने अपने साथी जज जस्टिस ए.एन. ग्रोवर की जान बचाने के लिए अदालत कक्ष में चाकू लिए एक व्यक्ति से हाथापाई की। एक पुलिस अधिकारी द्वारा हमलावर को हथकड़ी लगाने के बाद, चीफ जस्टिस ने पुलिस अधिकारी से कहा कि वह उस व्यक्ति के साथ नरमी से पेश आए और मारपीट न करें।

मौजूदा सीजेआई बी.आर. गवई पर जब यह निंदनीय कोशिश की गई तो वह एकदम शांत रहे। उन्होंने परेशान वकीलों से बिना रुके अदालती कार्यवाही जारी रखने को कहा। जस्टिस गवई का शांत रहना उस घटना की याद दिलाता है जब स्व. सीजेआई हिदायतुल्लाह अपने साथी जज ए.एन. ग्रोवर की जान बचाने के लिए चाकू से लैस हमलावर से जूझ गए थे। फिर पुलिस वालों से कहा कि उस हमलावर से मारपीट न की जाए।

सीजेआई कुछ दिन बाद रिटायर होने वाले हैं और यह घटना भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। लेकिन ऐसी घटनाओं से न्यायपालिका को चोट पहुंचाने की कोशिश है।

-नियाज फारूकी

अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी यात्रा प्रतिबंधों से छूट मिलने के बाद अगले हफ्ते भारत दौरा करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ क्षेत्रीय हालात के मद्देनजर इस दौरे को अहम बता रहे हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तकी को दी गई छूट की पुष्टि की लेकिन यह नहीं बताया कि तालिबानी नेता भारत आएंगे या नहीं।

लेकिन तालिबान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बीबीसी से पुष्टि की कि मुत्तकी भारत आएंगे लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।

अफगान तालिबान नेता यात्रा प्रतिबंधों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से छूट हासिल करने के बाद ही किसी अन्य देश की यात्रा कर सकते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के अफग़़ानिस्तान पर क़ब्ज़ा करने के बाद से यह तालिबान सरकार के किसी मंत्री की पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी।

भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है लेकिन हाल के दिनों में संपर्क तेज हुए हैं। मई 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के विदेश मंत्री एस। जयशंकर ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी।

भारत ने कैसे बढ़ाए तालिबान सरकार से संपर्क

अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि मुत्तकी का ये दौरा भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए एक अहम कूटनीतिक क्षण है। क्योंकि इससे दशकों पुरानी भारत और तालिबान की दुश्मनी समाप्त होने की उम्मीद जगी है।

भारत अतीत में अफगान तालिबान के विरोधी समूहों का समर्थन करता रहा है। इनमें वे समूह भी शामिल हैं जिन्होंने 2021 तक अफगान सरकार का नेतृत्व किया था। जबकि तालिबान को भारत के प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक हथियार माना जाता था।

मुत्तकी की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल के पास बगराम एयर बेस को वापस लेने की घोषणा की है।

जिंदल यूनिवर्सिटी में अफगान अध्ययन के प्रमुख प्रोफेसर राघव शर्मा का कहना है कि इस समय मुत्तकी का आना इसलिए अहम है क्योंकि अफगानिस्तान में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है।

रूस ने भी तालिबान के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाए हैं।

राघव शर्मा के मुताबिक, ‘पाकिस्तानी सरकारों के साथ तालिबान के नजदीकी रिश्तों के कारण भारत उनके साथ अपने रिश्तों को लेकर सतर्क रहा है।’

शर्मा कहते हैं, ‘मुत्तकी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अफगान मोर्चे पर बहुत कुछ हो रहा है। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत का उससे बहुत धीमा और सतर्क तालमेल अब अपना असर दिखा रहा है।’

कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय में अफगान-भारत संबंधों के रिसर्चर मोहम्मद रियाज़ का कहना है कि 2010 से यह साफ हो गया था कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य पर फिर से उभर रहा है।

उनके मुताबिक, ‘उस समय दुनिया भर के विभिन्न देशों ने तालिबान से संपर्क शुरू कर दिया था लेकिन भारत ने उनसे संपर्क करने में देरी की।

वो कहते हैं, ‘भारत पहले तालिबान से दूरी बनाए रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।’

हालांकि तालिबान के काबुल पहुंचने के बाद भारत ने अपने राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया और सीधा संपर्क स्थगित कर दिया। लेकिन जल्द ही उसने अपनी रणनीति बदल दी।

भारत को अहसास हो गया था कि तालिबान से पूरी तरह दूरी बनाना संभव नहीं है’

दिल्ली में रहने वाले अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर अजय दर्शन बहिरा कहते हैं, ‘भारत ने जल्द ही पर्दे के पीछे बातचीत शुरू कर दी ताकि तालिबान से यह आश्वासन मिल सके कि वे अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे।’

उनके अनुसार, ‘भारत को यह एहसास हो गया है कि तालिबान से पूरी दूरी बनाए रखने की नीति व्यावहारिक नहीं है।’

प्रोफ़ेसर बहिरा का कहना है कि तालिबान सरकार को मान्यता दिए बिना उसे मदद मुहैया करना और साझेदारी के बगैर वहां मौजूद रहना तालिबान के प्रति भारत की नीति में संतुलन को दर्शाता है।

भारत और तालिबान की प्राथमिकताएं

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार,जब दोनों पक्षों के बीच कुछ विश्वास बहाल हुआ तो तालिबान ने 2022 में अपने एक राजनयिक को दिल्ली भेजा।

हालांकि भारत ने अभी तक उसे अफगान दूतावास का कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी है।

2024 में ऐसी खबरें आईं कि एक तालिबान राजनयिक ने मुंबई वाणिज्य दूतावास का प्रभार संभाल लिया है लेकिन दोनों ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।

2022 में भारत ने काबुल में अपना दूतावास सीमित आधार पर फिर से खोला और 2025 में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दुबई में मुत्तकी से मुलाकात की, अंतत: मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद दोनों विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की। लेकिन एस। जयशंकर और मुत्तकी के बीच हुई इस बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से जारी किए गए बयानों में उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं दिखीं।

भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की क्योंकि वह चाहता है कि अफगानिस्तान फिर से भारत विरोधी चरमपंथी समूहों के लिए पनाहगाह न बने। जबकि अफगानिस्तान ने वीजा और व्यापार का उल्लेख किया क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय मान्यता और निवेश चाहते हैं।

तालिबान सरकार के साथ चीन और रूस के घनिष्ठ संबंधों के बावजूद तालिबान नेता संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के कारण बिना अनुमति के अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर उनके लिए अवसर सीमित हैं।

मुत्तकी के संभावित दौरे का एजेंडा घोषित नहीं किया गया है लेकिन विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह दोनों सरकारों की प्राथमिकताओं को बताएगा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये एक-दूसरे से मेल खाती हों।

मोहम्मद रियाज कहते हैं, ‘अफगानिस्तान में भारत के कई हित हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

खासकर तब जब तालिबान विरोधी गुट बिखरे हुए हैं और उन्हें वैश्विक ताकतों का समर्थन नहीं मिल रहा। उनके अनुसार, ‘भारत अफगानिस्तान में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तालिबान सरकार के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। इसके साथ ही वो अपने पूर्व अफगान सहयोगियों को भी अलग-थलग कर रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अफगानिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर आपत्ति है लेकिन इसके बावजूद वह तालिबान को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

रियाज़ का कहना है कि अफगान तालिबान के साथ भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की ओर से तालिबान और अन्य सशस्त्र समूहों को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की चिंता भी शामिल है।

उनके मुताबिक भारत अफगानिस्तान में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए वहां दीर्घकालिक निवेश विकल्पों पर भी विचार कर रहा है।

प्रोफेसर बहिरा का कहना है कि भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है और तालिबान को औपचारिक मान्यता दिए बिना उसके साथ सीमित लेकिन सार्थक संबंध सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा, ‘यह दृष्टिकोण संवाद के रास्ते खुले रखता है अफगानिस्तान को भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए आश्रय स्थल बनने से रोकता है।’

-गोकुल सोनी

टिकरापारा रायपुर के बुलामल बाड़ा में हमारा परिवार पिछले 24 सालों से भी ज़्यादा समय तक रहा। इस दौरान न जाने कितनी यादें जुड़ीं, ढेरों मजेदार किस्से बने। कल मैंने उस महान सफाईकर्मी की कहानी सुनाई थी, और आज एक और ऐसा वाकया आपके सामने लेकर आया हूँ, जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो।

हमारे बाड़े में मोहल्ले की एक बेहद खूबसूरत, शालीन और हँसमुख लड़की अक्सर आया करती थी। बाड़े के हर घर में उसकी पहचान थी और सब उसे बहुत पसंद करते थे। उम्र बढ़ रही थी, वह शादी के योग्य भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कारण समझ से परे था ।

उसका एक बड़ा भाई था – पढ़ा-लिखा, किसी सरकारी दफ्तर में बड़ा अफसर। बहन की शादी को लेकर वह चिंतित रहने लगा। आखिर किसी की सलाह पर वह उसे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास ले गया। उस समय उस ज्योतिषी के छोटे-छोटे विज्ञापन बड़े-बड़े अख़बारों में छपते थे। वह ज्योतिष का अपना नया कारोबार शुरू कर रहे थे।

जब युवती और उसका भाई उनके पास पहुंचे और भाई ने अपनी बहन की शादी में हो रही देरी के बारे में बताया, तो ज्योतिषी पहले कुछ देर चुप रहे और फिर बोले–

"आप सही समय पर आये हैं। इसकी कुंडली में अभी और इसी वक्त विवाह का अत्यंत प्रबल योग बन रहा है!"

भाई थोड़ा चौंका और पूछा – "कब ?"

ज्योतिषी ने मुस्कुरा कर कहा –

"अभी! इसी क्षण! लड़का भी तैयार है