संपादकीय

भारत के अलग-अलग शहरों में महिलाओं की सुरक्षा, और उन पर खतरों को लेकर बनने वाली एक सालाना रिपोर्ट में कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, और मुम्बई को सबसे सुरक्षित माना गया है। दूसरी तरफ पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, और रांची को सबसे ही असुरक्षित माना गया है। ये आंकड़े अभी दो दिन पहले जारी 2025 के एक सर्वे पर आधारित हैं जिनमें 31 शहरों का सर्वे किया गया था। यहां पर महिलाओं से बात करके यह पूछा गया था कि वे इन शहरों में अपने आपको कितना महफूज महसूस करती हैं। यह सर्वे राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया है, और कुछ विश्वविद्यालयों, और कुछ संगठनों ने मिलकर इसे पूरा किया है। सर्वे के कुछ और आंकड़ों को देखें, तो 24 बरस से कम उम्र की महिलाएं सबसे अधिक खतरे में हैं, और इस आयु वर्ग 14 फीसदी ने किसी न किसी तरह का शोषण बताया है। ऐसी घटनाओं पर महिलाओं की प्रतिक्रिया भी समझने की जरूरत है, 28 फीसदी महिलाओं ने हमलावर, या शोषण करने वाले का सामना किया, 25 फीसदी घटनास्थल को छोडक़र चली गईं, 21 फीसदी ने भीड़ के बीच जाकर अपनी सुरक्षा की, और 20 फीसदी ने पुलिस या अधिकारियों तक इसकी शिकायत की। शिकायत करने वाली महिलाओं में से कुल एक चौथाई को यह भरोसा है कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। महिलाओं में से आधी से अधिक को इस बात की पक्की जानकारी नहीं है कि उनके कामकाज की जगह पर यौन शोषण के खिलाफ कोई नीति लागू है, या नहीं। ऐसे और भी बहुत से आंकड़े इस सर्वे से सामने आए हैं, और अलग-अलग प्रदेशों या शहरों को, या विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को अपने-अपने इलाकों के बारे में अधिक खुलासे से समझना चाहिए, और कुछ करना चाहिए।

महिलाएं जहां अपने आपको सबसे अधिक असुरक्षित पाती हैं, उनमें दो शहर ध्यान खींचते हैं, जयपुर, और दिल्ली। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में से शायद आधे ऐसे रहते हैं जो भारत के एक पर्यटन गोल्डन ट्रैंगल को घूमकर वापिस चले जाते हैं। दिल्ली, आगरा, और जयपुर, ये तीनों शहर सडक़, ट्रेन, और प्लेन से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच आवाजाही में बड़ा कम समय लगता है, और तीनों ही शहरों में पर्यटकों के हिसाब से रहने, घूमने-खाने का इंतजाम अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। फिर इन तीन जगहों पर पर्यटक इतिहास, हस्तकला, खानपान की विविधता, और भारत के इतिहास के पिछले कई सौ बरसों की झलक पाते हैं, और सीमित बजट में, सीमित समय के लिए भारत आने वाले पर्यटकों के लिए इतना काफी भी होता है। इन तीनों में से किसी भी शहर जाएं, वहां चेहरे-मोहरे, और पोशाक से विदेशी दिखने वाले सैलानियों की भीड़ दिखती है। अब अगर भारत आकर इसी त्रिकोण से होकर अगर करीब आधे, या उससे अधिक सैलानी लौट जाते हैं, तो यह जाहिर है कि वे इन तीन में से दो शहरों, दिल्ली, और जयपुर को महिलाओं के लिए असुरक्षित देखकर लौटते हैं। हर कुछ दिनों में किसी गोरी -विदेशी पर्यटक महिला का ऐसा वीडियो सामने आता है जिसे घेरकर हिन्दुस्तानी उसके साथ बलपूर्वक सेल्फी ले रहे हैं, या उसे होली के रंग लगा रहे हैं, और कुछ मामलों में उसे दबोच भी रहे हैं। पर्यटकों और शोहदों-मवालियों की ऐसी भीड़ बताती है कि ये कोई प्रमुख पर्यटन केन्द्र ही है, और अधिक संभावना इस बात की है कि सबसे बुरे सात शहरों में ये भी शामिल हों। लगे हाथों दो और शहरों की चर्चा जरूरी है जहां पर्यटक बड़ी संख्या में जाते हैं, और ये दो शहर भी महिलाएं असुरक्षित पाती हैं, कोलकाता, और श्रीनगर भी इसी दर्जे में हैं।

अभी कुछ अरसा पहले जब अमरीकी सरकार ने भारत आने वाले अपने नागरिकों को यह नसीहत जारी की थी कि भारत में महिलाएं कई प्रदेशों में अकेले सफर न करें, उन पर कई तरह के यौन हमले होने का खतरा रहता है, तो उसे ट्रम्प की नाराजगी से जोडक़र देखा गया था। लेकिन न सिर्फ अमरीका बल्कि योरप के कई देश भी ऐसी एक सावधानी अपने नागरिकों को भारत के बारे में जारी कर चुके हैं, करते रहते हैं कि यहां महिलाओं पर खतरा रहता है। और इस बात में कोई दुर्भावना भी नहीं है। न केवल विदेशी महिलाओं को, बल्कि देशी महिलाओं को भी तरह-तरह के शोषण झेलने पड़ते हैं, और सीमित समय के लिए भारत आने वाली महिलाओं से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अपने हर बुरे तजुर्बे की शिकायत पुलिस तक करें। ऐसा करने पर उन्हें गिने-चुने दिनों में से दो-चार दिन इसी पर बर्बाद करने होंगे, और ऐसा तो देश के भीतर भारतीय पर्यटक भी करना नहीं चाहते। नतीजा यह होता है कि छेड़छाड़ या शोषण करने वाले अधिकतर लोगों को अपने बच जाने का भरोसा रहता है, और वे यह सिलसिला जारी रखते हैं।

भारत के किसी शहर या प्रदेश में जाने वाले विदेशी पर्यटकों को हर बार अपनी सरकार की सलाह या चेतावनी की जरूरत नहीं पड़ती। किसी प्रदेश के अखबारों को एक नजर देख लिया जाए, या इंटरनेट पर खबरों को ढूंढ लिया जाए, तो भी आसानी से पता लग जाता है कि किस शहर, या प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कितने जुर्म हो रहे हैं। अब तो जो एआई औजार हैं, वे खबरों, और इंटरनेट पर मौजूद जानकारी का विश्लेषण करके भी बता देते हैं कि किन शहरों, और इलाकों में महिलाओं पर कितने हमले होते हैं। यह नौबत बताती है कि भारत की पर्यटक-संभावनाएं महिलाओं के शोषण की वजह से भी बुरी तरह मार खाती हैं, और देश के भीतर भी अकेली महिला अधिक जगहों पर अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं, यानी अकेली महिला सैलानी या तो कम निकलती हैं, या सीमित जगहों पर ही जाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो मामलों को लेकर सख्त बेचैनी जाहिर की है और एक किस्म से हाईकोर्ट को यह याद दिलाया है कि वह किसी की जमानत की अर्जी पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख नहीं बढ़ा सकता। इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 बार टल चुकी थी। मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य जजों की बेंच के सामने जेल में बंद इस आरोपी के वकील ने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले ही एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को यह देखकर जमानत दे दी थी कि हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 43 बार टाल दी थी। यह आदमी साढ़े तीन बरस से जेल में बंद था, और उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हो ही नहीं रही थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने क्या सोचकर उस सुनवाई को आगे टालते चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह सब देखकर कहा- हम बार-बार कह रहे हैं कि नागरिकों से जुड़े मामलों को तेजी से सुना, और तय किया जाए। हम हाईकोर्ट की इस आदत को मंजूर नहीं कर सकते कि निजी आजादी से जुड़े मामलों को बार-बार टाल दिया जाए। ऐसे मामलों को सबसे तेजी से निपटाना चाहिए। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को जल्द निपटाएं। अब कम से कम अगली तारीख पर हाईकोर्ट को उसकी जमानत अर्जी पर फैसला करना ही होगा।

ये दोनों मामले देश की कई केंद्रीय जांच एजेंसियों, और राज्य की पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियों के चलाए जा रहे बहुत से दूसरे मुकदमों की तरह हैं जिनमें एजेंसियां किसी एक या दूसरे बहाने से जमानत का विरोध करती हैं। दिल्ली में हुए दंगों में जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए थे उनमें से बहुत सारे लोगों को पांच बरस गुजर जाने पर भी जमानत नहीं मिली है, और मामले की सुनवाई भी आगे नहीं बढ़ी है। अब अगर ये लोग अदालत से बेकसूर साबित होते हैं, तो पांच बरस की इस कैद की यह लोकतंत्र क्या भरपाई कर सकता है? और ऐसी बेगुनाही कई दूसरे मामलों में साबित होती रहती है, उसमें अनोखा कुछ भी नहीं है। अभी-अभी एक हफ्ते के फासले में ही मुंबई ट्रेन ब्लॉस्ट और मालेगांव बम धमाकों के दो अलग-अलग मामलों में सारे ही आरोपी छूट गए। इनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी चर्चित भूतपूर्व सांसद भी शामिल थीं। देश की एक सबसे ताकतवर बनाई गई जांच एजेंसी ने बम धमाकों के इन मामलों के मुकदमे चलाए थे।

भारत की अदालतों में मुकदमों और अर्जियों की तारीखें आगे बढऩे का सिलसिला उसी तरह चलता है जिस तरह भारत के सरकारी दफ्तरों पर बने हुए एक टीवी सीरियल में दिखाया गया था। हिंदुस्तानी इंसान मुसद्दीलाल बनकर रह गए हैं। अब ऐसे कितने फीसदी लोग होंगे जो हाईकोर्ट का फैसला होने से पहले सुप्रीम कोर्ट तक जा सकें? भारत के कानून में सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जमानत एक अधिकार होना चाहिए, और उसे खारिज करके जेल एक अपवाद रहना चाहिए। हाल ही के महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई सरीखी कई जांच एजेंसियों को जमकर फटकारा है कि वे लगातार जमानत का विरोध करते चलते हैं, या किसी-किसी मामले में एक मामले में जमानत का आसार दिखते ही दूसरा मामला दर्ज कर लेते हैं। लेकिन जेल में अधिक से अधिक समय तक रखने की अंग्रेजों के समय से चली आ रही सोच भारत की बड़ी जांच एजेंसियों, और राज्य की पुलिस तक में बराबरी से हावी है।

मध्यप्रदेश का एक वीडियो दो दिन से सोशल मीडिया पर घूम रहा है, और इन दिनों किसी वीडियो के साथ जोड़ी जा रही सच्ची या झूठी जानकारी की जांच-पड़ताल के बाद अब उसकी जानकारी सही पाकर अब उस पर लिख रहे हैं। भिंड जिले के कलेक्टर-बंगले के गेट पर विधायक अपने दर्जन-दो दर्जन समर्थकों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं, और कलेक्टर को गेट के आर-पार से तरह-तरह की धमकियां दे रहे हैं। बीच-बीच में वे खूब गाली-गलौज पर उतरते हैं, फिर अपने समर्थकों को कलेक्टर चोर होने के नारे लगाने के लिए कहते हैं, और नारेबाजी के बीच एक बार फिर वे कलेक्टर को धमकाने में लग जाते हैं। विधायक समर्थकों का बनाया हुआ वीडियो ही बताता है कि विधायक कलेक्टर को मारने के लिए हाथ उठाते हैं, इस दौरान कोई एक सुरक्षागार्ड बीच-बचाव करता है। झगड़ा खाद संकट का बताया जाता है, लेकिन असल मुद्दा शायद रेप-चोरी का था। जो भी हो, सत्तारूढ़ पार्टी का एक बुजुर्ग सा दिखता विधायक जिस हमलावर हाथापाई के अंदाज में कलेक्टर बंगले पहुंचकर कलेक्टर से बदसलूकी करता है, उससे विधायक के साथ-साथ सरकार के तेवर भी उजागर होते हैं।

कई लोगों का यह मानना रहता है कि चूंकि कलेक्टर जिले का सबसे अधिक अधिकारसंपन्न, और सबसे अधिक जिम्मेदार समझे जाने वाला वरिष्ठ अधिकारी रहता है, इसलिए उसके साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम तो ऐसे किसी ओहदे के दिखावे को सही नहीं मानते, और चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, या सिपाही से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक हर किसी का सम्मान उनके सरकारी, या अदालती, या संवैधानिक कामकाज के हिसाब से बराबर ही रहना चाहिए, लोकतंत्र में सिपाही से बदसलूकी तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़े अफसर, या हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के जज से बदसलूकी पर जुर्म दर्ज हो जाए, यह तो ठीक नहीं है। यह भी बात समझने की जरूरत है कि बड़े अफसर, नेता, या जज तो अपने से मातहत कर्मचारियों के सुरक्षा घेरे में रहते हैं, और बदसलूकी के उन तक पहुंचने का मतलब नीचे के लोगों से बदसलूकी हो चुकना भी रहता है। इसलिए सरकार हो, अदालत हो, या कोई और संवैधानिक संस्था, इनमें से किसी के भी छोटे या बड़े कर्मचारी-अधिकारी का सम्मान बराबर ही रहना चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति इनके ओहदों से जुड़े कामकाज को लेकर इन पर हमला करे, तो उसके लिए जो नियम है वे एक बराबरी से लागू होने चाहिए, चाहे कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले मंत्री-मुख्यमंत्री हों, या मातहत से बदसलूकी करने वाले जज ही क्यों न हों।

भारत में ऐसे तो कहने के लिए लोकतंत्र की पौन सदी पूरी हो रही है, और चारों तरफ जलसे चल रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच अब तक सामंती बनी हुई है। किसी के सिर पर सत्तारूढ़ पार्टी का होने का गुरूर रहता है, किसी के सिर पर किसी ‘बड़े’ व्यक्ति की औलाद होने का अहंकार रहता है, और बहुत से लोगों पर अपनी संपन्नता का घमंड उनकी गाड़ी के हॉर्सपावर के साथ जुडक़र काम करता है। बड़े शहरों की जितनी संपन्न रिहायशी इमारतें होती हैं, वहां कर्मचारियों के साथ बदसलूकी हिन्दुस्तानियों के आम मिजाज में बैठी हुई है। कई ऊंची बिल्डिंगों में तो घरेलू कामगारों, और चौकीदारों को लिफ्ट में चढऩे की भी मनाही रहती है, और ढेरों वीडियो आते हैं जिनमें कोई संपन्न महिला संपन्नता और दारू के नशे में छोटे-छोटे कर्मचारियों को मां-बहन की गालियां बकते दिखती हैं। लोगों की सोच ऐसी सामंती है कि वे सरकारी अमले को अपने बाप का नौकर मानकर उनसे बदसलूकी को अपना हक मान लेते हैं। फिर यह भी है कि जिनके पास उस वक्त थोड़ी-बहुत ताकत रहती है, उनके आभामंडल के दूसरे लोग उस ताकत को अपनी बपौती मानकर चलते हैं।

मध्यप्रदेश के ही एक डीजीपी के बददिमाग बेटे ने उनके एक जिले के दौरे के दौरान पुलिस के एक डीएसपी के साथ बड़ी बदसलूकी की थी, तो जिले के आईपीएस अफसर ने डीजीपी के बेटे को थप्पड़ मारी थी, और बाद में कई तरह की जांच भी भुगती थी। लेकिन ऐसा जवाब देने का हौसला कितने लोगों का हो सकता है कि वे अपने मातहत के सम्मान की रक्षा के लिए खुद का कॅरियर इस तरह दांव पर लगाएं? छत्तीसगढ़ में भी बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब सत्ता की बददिमागी में लोगों ने मातहत कर्मचारियों और अधिकारियों को पीटा है, और ऐसे हर मौके पर हमने उसके खिलाफ लिखा है। मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ विधायक, और कलेक्टर के बीच की ऐसी तनातनी सत्ता की बददिमागी का एक बड़ा सुबूत है। कोई पार्टी अपने विधायक का तो तबादला कर नहीं सकती, कलेक्टर को ही वहां से हटा सकती है, लेकिन ऐसे में हमलावर विधायक का दिमाग और आसमान पर पहुंच जाएगा, और वह अगले कलेक्टर को अपने जूते की नोंक पर लेकर चलेगा।

सोशल मीडिया राजनीतिक दलों के लोगों, और उनके खेमेबाज तथाकथित पत्रकारों के बयान लगातार ब्लॉक करने लायक रहते हैं क्योंकि राजनीति घटिया के जवाब में और अधिक घटिया होने के लिए बेसब्र, और उस पर उतारू रहती है। दूसरी तरफ खेमेबाज जर्नलिस्ट किसी नेता या पार्टी के हिमायती और ढिंढोरची एक्टिविस्ट की तरह काम करने, और उस शिनाख्त को अपने माथे पर सजाकर चलने में फख्र हासिल करते हैं। ऐसी खेमेबाजी के बीच किसी ईमानदार अखबारनवीस के लिए अपने को काबू में रखना, और अपने पेशे के साथ ईमानदार बने रहना किसी सुनामी में पैर जमाए रखने की तरह होता है, खासा मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन।

लेकिन जब बहुत से लोग चुनौती देने के अंदाज में हमारे अखबार को यह कहते हैं कि फलां ने इस जुबान में कहा या लिखा है, तो उसका जवाब तो इसी जुबान में हो सकता है, तो हम हाथ जोडक़र यह कहते हैं कि किसी भी तरफ की बदजुबानी में हमारी दिलचस्पी नहीं है। और यह बात सच भी है, जब गंदी जुबान के सैलाब, और गढ़ी गई तस्वीरों या वीडियो की आंधी आती है, और वह खासी बड़ी संख्या में पाठक और दर्शक दे जाती है, तो इस धंधे में बने रहने के बावजूद अपने पर काबू रखना कुछ मुश्किल लगता है क्योंकि आखिर जिंदा तो पाठकों या दर्शकों के बल पर ही रहा जा सकता है। यह भी समझने की जरूरत है कि आज जिस तरह की भाषा प्रचलन में आम और सर्वमान्य मान ली गई है, उसके बिना भी लिखते हुए, या बोलते हुए हमें कभी भाषा की किसी खूबी की कमी नहीं खली। अच्छी से अच्छी, और बुरी से बुरी बात बिना घटिया जुबान के कही जा सकती है। फिर हमें यह भी लगता है कि घटिया के मुकाबले घटिया जुबान या बातें बोलना, इससे तो जवाब देने वाले भी अपने आपको घटिया ही साबित करते हैं। आज भी सामान्य शिष्टाचार के दायरे में भी बड़ी-बड़ी बातें कही जा सकती हैं, तकरीबन हर बार।

सार्वजनिक जीवन के मुद्दों और लोगों पर लिखते हुए कई बार विशेषणों की जरूरत पड़ती है, और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प जैसे व्यक्ति के बारे में लिखते हुए हम इसी संपादकीय कॉलम में जब बददिमाग, बेदिमाग, बदचलन, घटिया, तानाशाह जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें से कोई भी विशेषण नहीं रहता, वह इस घटिया आदमी के बारे में अदालतों में साबित हो चुका तथ्य ही रहता है। इसलिए जब किसी के बारे में इस्तेमाल किया जाने वाला आलोचना का विशेषण तथ्यों से साबित हो चुका रहता है, तो वह विशेषण भी नहीं रहता, महज तथ्य हो जाता है। हम अपनी आलोचना या तारीफ की भाषा को इसी सीमा के भीतर रखते हैं।

अब जब तारीफ की बात निकली है, तो सार्वजनिक रूप से किसी की तारीफ आलोचना की तरह ही होती है, जिसमें विशेषणों का तथ्यों से बड़ा ही कम लेना-देना होता है। किसी के गुजरने पर, या किसी के अभिनंदन के मौके पर, और बहुत से लोगों की जुबान में तो हर बरस आने वाली सालगिरह के मौके पर भी इतने विशेषण इस्तेमाल किए जाते हैं कि उन्हें पाने वाले को भी इस पर भरोसा नहीं होगा कि वे इतने अच्छे हैं। फिर भी किसी की झूठी तारीफ, चाहे वह मुसाहिबी की हद पार करती हो, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन आजकल तारीफ से परे, किसी की आलोचना या निंदा में जिस जुबान का इस्तेमाल हो रहा है, वह तो लोकतांत्रिक, और मानवीय सीमाओं से बाहर-बाहर ही चलती दिखती है। ऐसी जुबान सिर्फ यही साबित करती है कि तथ्य और तर्क चुक चुके हैं, और इन विशेषणों के बाद अगली बारी नाली के कीचड़ की होगी। दिलचस्प यह भी है कि ऐसे कीचड़ के आकांक्षी पाठक और दर्शक बढ़ते चले जा रहे हैं, और कीचड़ के मुकाबले का जीवंत प्रसारण न करना मीडिया के धंधे में खासे घाटे का काम रहता है।

ऐसी तमाम नौबत के बावजूद अपने अखबार के लिए हमारा यह मानना रहता है कि अखबारों को अपने पुराने दिनों के तौर-तरीकों को याद रखना चाहिए जब वे मीडिया नहीं गिनाते थे, वे सिर्फ प्रेस कहलाते थे। उन दिनों सोशल मीडिया था नहीं, नतीजा यह होता था कि प्रेस को, यानी अखबारों को सोशल मीडिया सरीखे किसी प्लेटफॉर्म से प्रभावित होने की जरूरत नहीं रहती थी। अखबार प्रभावित होते नहीं थे, करते थे। और उनकी मौलिकता ही उनकी ताकत रहती थी जिसकी वजह से वे प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इन दिनों कल के प्रेस कहे जाने वाले, और आज मीडिया में शुमार होने वाले अखबारों को सोशल मीडिया से प्रभावित होने से कोई परहेज नहीं है, और इसीलिए अब उनसे प्रभावित होने वाले लोगों, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिनती सीमित होने लगी है। जब सोशल मीडिया, जिस पर कोई संपादक नहीं है, की जुबान अखबार भी इस्तेमाल करने लगे, या संपादक और पत्रकार अपने सोशल मीडिया पेज पर उस जुबान में लिखने और बोलने लगें, तो फिर उनका असर सोशल मीडिया से अधिक कैसे हो सकता है? आज जब अखबार इस बात के लिए बेताब रहते हैं कि वे एक हरकारे या डाकिये की तरह ओछी जुबान में दिए गए एक बयान को दूसरों तक पहुंचाने के बाद उनसे इसका जवाब लेकर बाकियों तक पहुंचाने को अपनी गौरवशाली पत्रकारिता मानें, तो हम इस धंधे में पिछड़ जाना बेहतर समझते हैं।

देश में चुनाव आयोग भारी शक के घेरे में है। जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों में शाम को मतदान का समय खत्म होने के बाद एकाएक वोटों का सैलाब आया, उसने बहुत सी सीटों पर नतीजे बदल दिए। अब अगर सचमुच ही किसी मतदान केन्द्र पर वोट का समय खत्म होने के बाद इतनी लंबी कतारें लगी थीं, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से ऐसे केन्द्रों के वीडियो मांग रही है, और डरा-सहमा चुनाव आयोग भारतमाता के पल्लू के पीछे जा छुपा है, और तर्क दे रहा है कि माताओं-बहनों के वीडियो देना क्या ठीक होगा? माताओं और बहनों के जो वीडियो चुनाव आयोग मतदान केन्द्र पर खुद ही बनाता है, और प्रचार में उसका इस्तेमाल करता है, वही वीडियो तो प्रमुख विपक्षी दल मांग रहा है, उसमें मां-बहन की आड़ क्यों लेना? खैर, चुनाव आयोग के तौर-तरीके एक कांग्रेसविरोधी राजनीतिक दल सरीखे हो गए हैं, और राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस के मिनटों बाद, जब तक सत्तारूढ़ पार्टियों के प्रवक्ताओं के भी बयान नहीं आते, तब तक चुनाव आयोग राहुल गांधी को एक राजनीतिक जुबान वाला नोटिस जारी कर चुका रहता है। ऐसे में गुजरात का एक ताजा मामला जो कि चुनाव आयोग के ही आंकड़ों का है, वह हैरान करता है।

एक प्रमुख अखबार, भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में दस गुमनाम सरीखे दलों को पिछले पांच बरस में 43 सौ करोड़ रूपए चंदा मिला बताया गया है, और चुनाव आयोग की रिपोर्ट में इनका खर्च कुल 39 लाख बताया गया है जबकि इन पार्टियों की ऑडिट रिपोर्ट में यह खर्च 35 सौ करोड़ रूपए दिखाया गया है। ये पार्टियां कागजी किस्म की दिख रही हैं, और 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव, और इनके बीच हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कुल 43 प्रत्याशी उतारे, किसी को भी पांच हजार वोट भी नहीं मिले, और सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर चुनाव आयोग को तो 39 लाख का हिसाब दिया, जबकि सीए की ऑडिट रिपोर्ट में 35 सौ करोड़ खर्च दिखा दिया। पहली नजर में यह पूरा मामला कालेधन का दिखता है कि जिन पार्टियों का किसी ने नाम भी न सुना हो, उन्हें करोड़ों रूपए चंदा मिला, और अधिकतर रकम को सीए की रिपोर्ट में खर्च दिखा दिया। हो सकता है कि कालेधन को सफेद करने की लॉंड्री चलाने वाले लोगों ने इसे कोई तरकीब बना लिया हो, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब इन पार्टियों को इस तरह का अविश्वसनीय चंदा मिल रहा है, तो क्या इस पर इंकम टैक्स या ईडी की नजर नहीं जाती? और फिर जब ये हजारों करोड़ का खर्च दिखा रही हैं, तो भी किसी जांच के घेरे में इनको नहीं लाया जाता? जो चुनाव आयोग राहुल गांधी के जूतों के फीते बंधे न रहने पर उन्हें नोटिस देने के इरादे में दिखता है, उसे इन गैरमौजूद, और कागजी दलों का हजारों करोड़ का लेन-देन नहीं दिखता?

इससे एक दूसरा सवाल यह उठता है कि देश में कालेधन का इतना अधिक बोलबाला अभी तक कैसे बना हुआ है? नोटबंदी को बरसों हो चुके हैं, पांच सौ रूपए से बड़े तमाम नोट बंद हो गए हैं, अधिकतर लेन-देन बैंकों के मार्फत होने लगा है, चारों तरफ छोटे-छोटे लेन-देन भी अब मोबाइल फोन के जरिए हो रहे हैं, तो फिर दो-नंबर की इतनी रकम आती कहां से है? अभी भी हर कुछ दिनों में सडक़ों पर ऐसी गाडिय़ां पकड़ाती है जिनमें कोई खुफिया बक्सा बनाया गया है, और करोड़ों रूपए की नगदी ले जाई जा रही है। कारोबारी लोगों से पता लगता है कि हवाला कारोबार उसी तरह चल रहा है, जैसा पहले चलता था। व्यापार में आज भी देश में कहीं से भी, कहीं भी, कितनी भी रकम नगदी भेजी जा सकती है, और इसके लिए नोट सफर नहीं करते, केवल फोन पर सब काम हो जाता है। तो नोटबंदी के बाद क्या नगदी पर कोई भी रोक नहीं लग पाई? अभी दो दिन पहले ही कर्नाटक के कांग्रेस विधायक पर छापा पड़ा, तो दस करोड़ से अधिक के नगदी नोट मिले। पिछले दिनों बिहार में एक-एक करके कई अफसरों पर छापे पड़े, तो वे करोड़ों के नोट जलाते हुए मिले। दिल्ली में हाईकोर्ट के एक जज के बंगले से जले हुए नोटों से भरी हुई बोरियां मिलीं। आखिर इतने नोट जब जलाए जा रहे हैं कि कहीं बोरियां भरी हुई हैं, कहीं नालियां चोक हो जा रही हैं, तो देश में समानांतर अर्थव्यवस्था तो जारी ही है।

आज के अखबारों में दो खबरों को मिलाकर देखने की जरूरत है। पहली खबर मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की है जिसके साथ एक भयानक वीडियो भी है। एनडीटीवी की खबर बताती है कि वहां एक रिटायर्ड डीएसपी को रिटायरमेंट के वक्त जो भुगतान मिला है, उसे पाने के लिए उस बुजुर्ग की बीवी, और उसके दो जवान बेटे मिलकर उसे पीट रहे हैं, और पड़ोसियों की दखल भी उसे बचा नहीं पा रही है। छोटे से अंतरंग कपड़ों में इस बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर अलग रहने वाले उसके बीवी-बेटे उस पर जुल्म कर रहे हैं। एक बेटा उसकी छाती पर चढक़र बैठ गया है, और बीवी ने उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया है। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर खींचा जा रहा है, और बीवी उसका एटीएम कार्ड छीनकर भाग गई है। यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की है। इन दिनों जब उत्तर भारत में, और छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश जैसे हिन्दीभाषी इलाकों में कई तरह के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, महिलाएं कई तरह की कामना करते हुए उपवास रख रही हैं, तब यह वीडियो देखना भी दिल दहलाता है कि एक रिटायर्ड बुजुर्ग से उसकी जिंदगी भर की बचत लूटने के लिए बीवी-बेटे यह कैसी हिंसा कर रहे हैं!

एक दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की है। दैनिक भास्कर ने इसे पहले पन्ने पर छापा है कि किस तरह जून-जुलाई के महीनों में जिला पंजीयन कार्यालय में 103 मामलों में संपत्ति का हित त्याग किया गया, जिनमें 90 फीसदी हित त्याग बहनों ने किया है। भाईयों के हित में बहनों के इस हित त्याग का बड़ा गुणगान इस खबर में किया गया है कि यह छत्तीसगढ़ की माटी में पली-बढ़ी बहनों का भाई के लिए त्याग है, रिश्तों की गहराई और संवेदनशीलता की सबसे बड़ी मिसाल है। समाचार में ही एक विचार भी लिखा गया है कि मायके से एक लोटा पानी, और तीज की एक साड़ी की ही आस रहती है, और इसके लिए छत्तीसगढ़ की बहन-बेटियां करोड़ों की संपत्ति भी ठुकरा देती है, जबकि कानून बेटे-बेटी दोनों को बराबरी का हक देता है।

परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे के यह दो मामले एक तो हिंसा का है, और दूसरा त्याग बताया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि दुर्ग जिले के जिस त्याग की महिमा का गुणगान समाचार में किया गया है, वह त्याग क्या अकेली महिला का ही जिम्मा होता है जो कि 90 फीसदी महिलाएं ऐसा करती हैं? या फिर यह उनके भाईयों का भी जिम्मा होना चाहिए कि वे भी अपनी बहन के लिए कुछ करने को तैयार रहें, और वे भी बहन के लिए हित त्याग करें? भारत में महिला जब छोटी बच्ची रहती है, तब से उसे त्याग सिखाया जाता है, और त्याग का गुणगान किया जाता है। प्रायमरी स्कूल की किताब में पढ़ाया जाता था, कमल घर चल, कमला नल पर जल भर। वही सोच लड़कियों के बड़े होने पर भी जारी रहती है, वही सोच लडक़ों को जुल्मी बनाती है, और लड़कियों को अपार सहने की जिम्मेदारी देती है।

मध्यप्रदेश के मामले में चूंकि पुलिस जुर्म दर्ज करके मां-बेटों को ढूंढ रही है, इसलिए हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते, सिवाय इसके कि हर किसी को ऐसी नौबत का ख्याल रखते हुए अपने पैसों की फिक्र करनी चाहिए, और उन्हें अपने आखिरी वक्त के लिए संभालकर रखना चाहिए। अलग रहने वाले मां-बेटे भी आकर अगर रिटायर्ड की ऐसी दुर्गति करके उसकी बचत नोंचना चाहते हैं, तो बाकी लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग की जो तथाकथित त्याग की खबर है, उस बारे में समाज को अलग से सोचना चाहिए। भारत के कानून में भाई-बहनों का हक संपत्ति पर बराबरी का है। और समाज के भीतर सोच क्या है, वह इस समाचार में दिए गए आंकड़ों से ही साफ हो जाती है कि हित त्याग करने वालों में 90 फीसदी बहनें हैं। समाज की ऐसी सोच को देखते हुए कानून को अपने आप पर गौर करना चाहिए कि बराबरी का हक देने की बात तो उसने कही है, लेकिन वह बात महिलाओं से त्याग की उम्मीदों के चलते परास्त हो जा रही है। कुछ जगहों पर तो ऐसा हो सकता है कि शादीशुदा बहन को संपत्ति की जरूरत न हो, लेकिन 90 फीसदी मामलों में बहन को जरूरत न हो, और भाई को जरूरत हो, यह बात तो गले नहीं उतर सकती। यह सीधे-सीधे समाज की इस सोच से जुड़ी हुई बात दिखती है कि बहन की शादी में जो देना था दे दिया, अब मां-बाप की संपत्ति पर उसका और कोई हक नहीं होना चाहिए। लडक़ी की शादी में खर्च एक ऐसा सामाजिक दिखावा रहता है जो कि जुर्म की हद तक बिखरा हुआ रहता है, और उससे ब्याह कर जाती हुई बेटी की बाकी जिंदगी कोई मदद नहीं मिलती। लडक़े-लड़कियों के मां-बाप सामाजिक दिखावे के लिए इस तरह का दिखावा करते हैं, और इसके साथ ही मां-बाप, और भाई भी लडक़ी से हाथ धो लेते हैं कि अब तुम्हारी अर्थी ससुराल से ही उठना चाहिए। अब यह अर्थी ससुराल से कैसे उठती है, यह दिल्ली के इलाके में अभी सामने आया है जिसमें दहेज की मांग करते हुए पत्नी को जलाकर मार डालने का जुर्म दर्ज हुआ है।

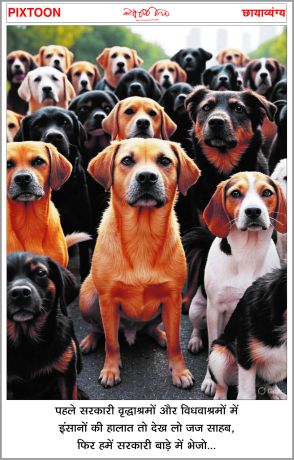

सरकारों के काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प रहता है कि हर सरकार, और सरकार के ढांचे में ऊपर बैठे लोग अपने से नीचे के लोगों पर जिम्मेदारियां डालते चलते हैं, और वे बेअक्ली की हद तक नीचे चली जाती हैं मानो कोटवार ही हर समस्या को हल करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सडक़ों से कुत्तों को हटाने का फैसला बदला तो जिम्मेदारी सरकार पर आ गई कि कुत्तों की नसबंदी करवाई जाए क्योंकि सडक़ों से हटाना तो अब है नहीं। केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिख दी कि 70 फीसदी कुत्तों की नसबंदी करवाई जाए, और उन्हें एंटी रेबिज टीका लगाया जाए। समाचार बताता है कि अब तक केन्द्र इस बारे में केवल सुझाव देते आया था, लेकिन अब उसने राज्यों को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया है, और हर महीने इसके पूरे होने के आंकड़े भेजने को भी कहा है। केन्द्र सरकार नसबंदी और टीकाकरण पर हर कुत्ते पर आठ सौ रूपए, और हर बिल्ली पर छह सौ रूपए राज्य को देगी। इसके अलावा संक्रमित या हिंसक कुत्तों को रखने के लिए अलग से आश्रय केन्द्र बनाने के लिए भी केन्द्र सरकार कुछ रकम देगी। जब सुप्रीम कोर्ट अगली किसी पेशी पर सरकार से इस बारे में पूछेगा, तो केन्द्र सरकार के पास चिट्ठियों की फाइल रहेगी कि उसने राज्यों को क्या-क्या लिखा है, और कितने पैसे दिए हैं। राज्य सरकारें यह काम म्युनिसिपल और पंचायतों को देगी, और ये स्थानीय संस्थाएं कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने वाली कुछ एजेंसियों, या कुछ एनजीओ के मार्फत इस काम को करवाएंगी।

भारत में सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार और बेईमानी के आम पैमानों को देखें तो लगता है कि जहां सडक़, बांध, पुल, या इमारत बनाने में भी परले दर्जे का भ्रष्टाचार होता है, वहां पर कुत्तों को टीका लगा है या नहीं, उनकी नसबंदी हुई है या नहीं, इसकी जांच-परख कैसे हो सकेगी? अगर निगरानी का काम किसी और संस्था को दिया जाएगा, तो वह संस्था भी रहेगी तो हिन्दुस्तानियों की ही, देश के प्रति ईमानदार रहने वाले जापानी तो हिन्दुस्तान की फुटपाथी-कुत्ता योजना चलाएंगे नहीं। जहां स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों की गिनती ज्यादा बताकर, उनके नाम पर यूनिफॉर्म, दोपहर का भोजन, किताब-कॉपी का घोटाला चलते ही रहता है, जहां पर मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया की जांच टीम को धोखा देने के लिए भाड़े के मरीज लाकर अस्पतालों में भर्ती कराए जाते हैं, वहां पर सडक़ों के कुत्तों की नसबंदी और उनका टीकाकरण कितनी ईमानदारी से हो सकेंगे? यह योजना सरकारों को बहुत सुहा सकती है, क्योंकि इसमें लंबी-चौड़ी ‘गुंजाइश’ रहेगी।

जब सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए किसी बात को कड़ाई से लागू करवाना रहता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक उस काम के लिए बजट भी मंजूर हो जाता है, और काम को समय पर करने के लिए दबाव भी बने रहता है। लेकिन सडक़ों पर कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी से जूझ पाना सुप्रीम कोर्ट के जजों के काबू के बाहर का है। सरकार खर्च के आंकड़े जरूर अदालत को बताती रहेगी, लेकिन वह खर्च कितना काम में आएगा, कितना नाली में बहते जाएगा, यह समझना मुश्किल है। भारत के कुछ आंकड़े बताते हैं कि देश में सिर्फ एक महानगर मुम्बई में पिछले एक दशक में बड़े पैमाने पर नसबंदी से कुत्तों की संख्या में 21 फीसदी गिरावट हुई है। लेकिन चेन्नई के आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2024 तक वहां सडक़ों पर कुत्ते तीन गुना से अधिक हो गए हैं। अकेली दिल्ली में 10 लाख कुत्तों का अनुमान है, जिनमें से पिछले छह महीने में 65 हजार कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया है, लेकिन एक लाख के करीब लोगों को इस शहर में कुत्तों ने काटा भी है। भारत में करीब सवा पांच करोड़ फुटपाथी कुत्तों का अंदाज है, और एक कुत्ते के नसबंदी और टीकाकरण पर डेढ़-दो हजार रूपए का खर्च आम है, कहीं-कहीं यह दो हजार रूपए से अधिक भी है। जिस तरह इंसानों की दवाईयां, इंसानों के बाकी चिकित्सा-उपकरण की खरीदी भारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उससे यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि बेजुबान, महज भोंकने वाले कुत्तों को महंगे टीके लगे, या सिर्फ कागजों पर टीकाकरण हो गया, नसबंदी ऑपरेशन हुआ, या कागजों पर नसबंदी दिखा दी गई, इसकी जांच कौन करेंगे? इसी देश में आपातकाल के दौरान सबका देखा हुआ है कि नसबंदी के आंकड़े किस तरह फर्जी भरे जाते थे ताकि संजय गांधी को खुश किया जा सके।

अभी अमिताभ बच्चन के एक लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में विशेष आमंत्रित मेहमानों के दर्जे में भारतीय फौज की उन महिला अधिकारियों को अमिताभ के सामने बिठाया गया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को ब्रीफ किया था। उस बात की भी कुछ लोगों ने आलोचना की थी कि फौज की जिम्मेदारियों का इस तरह से लोक-लुभावनीकरण नहीं किया जाना चाहिए। खैर, वह बात आई-गई हुई, अब दिल्ली में मिस यूनिवर्स बनी स्मृति छाबड़ा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वे कर्नल सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दोनों को टू-इन-वन दिखा रही हैं। वे भारत के प्रतीक, शायद इंडिया-गेट की प्रतिकृति के नीचे एक फौजी यूनिफॉर्म पहनकर परेड के अंदाज में चलकर आती हैं, और फौजी सलामी देती हैं। इसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि वे जो यूनिफॉर्म पहने दिखती हैं, वह शिव के अर्धनारीश्वर रूप की तरह आधी थलसेना की है, और आधी वायुसेना की। कोई और कार्यक्रम रहता, मिस यूनिवर्स किसी और धर्म की रहती, तो अब तक उसका किसी पड़ोसी देश का वीजा बन गया रहता। अब सवाल यह उठता है कि लोकप्रियता के लुभावने अभियानों में फौज का कितना इस्तेमाल करना चाहिए?

दुनिया भर में फौज की टीमें उनका हौसला बरकरार रखने के लिए, उन्हें फिटनेस की तरफ बढ़ाने के लिए तरह-तरह के रोमांचक अभियानों में लगाई जाती हैं। कहीं वे पर्वतारोहण करती हैं, कहीं वे समंदर पर अकेले बोट के सफर पर चली जाती हैं। लेकिन इसका रोमांच और हौसले से सीधा लेना-देना रहता है। फौज के लोग आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की परेड जैसे कार्यक्रमों तक सीमित रखे जाते हैं। ऐसे में कौन बनेगा करोड़पति तक फौज का जो विस्तार हुआ, वह मिस यूनिवर्स की रैम्पवॉक-परेड तक बिखर गया। कुछ लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, लेकिन जिस फौज को अपनी संवेदनशील भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपने दायरे को सीमित रखना चाहिए, जिसे सोशल मीडिया से भी दूर रहने को कहा जाता है, इधर-उधर दोस्ती करने से भी जिसे रोका जाता है, उसे, या उसकी वर्दी को अर्धनारीश्वर की तरह पेश करना फौज की गंभीरता को कम करना है या नहीं, उस बारे में भी सोचना चाहिए। अभी वह विवाद तो खत्म हुआ ही नहीं है जिसमें मध्यप्रदेश के एक भाजपा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया प्रभारी कर्नल सोफिया को मंच से चीख-चीखकर आतंकियों की बहन कहा था, और जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कड़ी फटकार के बाद भी माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

फौज को लेकर न तो कोई राष्ट्रवादी उन्माद जायज है, और न ही फौज का कोई मनोरंजक इस्तेमाल। फौज को उसकी पूरी जरूरी-गंभीरता के साथ अलग-थलग रहने देना चाहिए। देश वैसे भी इस विवाद को बरसों से झेल रहा है कि फौज से निकलने के बाद अफसरों का तुरंत ही राजनीति में आ जाना, और चुनाव लडऩा कितना जायज है, और कितना नहीं। यह बात सिर्फ फौजी अफसरों के लिए हो रही हो ऐसा भी नहीं है, यह बात जजों के बारे में भी हो रही है कि एक दिन पहले तक राजनीतिक रूझान वाले मामलों पर सक्रियता से फैसले देने वाले जज कार्यकाल के बीच इस्तीफा देकर अगले दिन एक राजनीतिक दल में आ जाएं, और उसके उम्मीदवार बनकर चुनाव भी लड़ लें। फौज हो या अदालत, इनको घरेलू जमीन पर, और अपने दायरे में किसी लगाव या दुराव से परे रहना चाहिए। एक वक्त था जब सरहद पर जवानों के मनोरंजन के लिए सुनील दत्त और नरगिस जैसे कलाकार लगातार वहां जाते थे। अब फौजी अफसर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलने के लिए देश के सबसे बड़े, और खालिस बाजारू टीवी कार्यक्रम पर जा रहे हैं। इस सिलसिले की संवेदनशीलता हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ भी न आए क्योंकि आम जनता जटिल पहलुओं को समझने से अपने आपको आजाद रखती है, और यह भी मानकर चलती है कि किसी जटिलता का अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन जब जिंदगी के किसी एक दायरे में किसी संवेदनशील सरहद को पार किया जाता है, तो उसकी मिसाल का कई और जगहों पर बेजा इस्तेमाल भी होता है।

दो दिन पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के एक स्कूल में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू मार दिया और उसकी मौत के बाद स्कूल में घुसकर लोगों ने जमकर तोडफ़ोड़ की। चाकू मारने वाले इस छात्र के मोबाइल फोन से दूसरे छात्र की बातचीत भी सामने आई है जिसमें मौत की खबर मिलने पर भी यह चाकूबाज लडक़ा बेफिक्र रहता है। आज गुजरात के एक और जिले में चाकूबाजी हुई, वहां भी 8वीं के छात्र ने 10वीं के एक छात्र को चाकू घोंप दिया, और घायल लडक़ा अस्पताल में है। लेकिन गुजरात ऐसा अनोखा राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर जैसे कई शहरों में स्कूलों में चाकूबाजी धड़ल्ले से चल रही है, और कहीं उसके वीडियो सामने आते हैं, तो कहीं खून से लहूलुहान छात्रों की तस्वीरें आती हैं। उत्तराखंड की एक अलग खबर है कि 9वीं कक्षा का एक छात्र होमवर्क पूरा न करने पर टीचर की डांट से खफा था, और वह घर से टिफिन में देसी पिस्तौल लेकर गया, और उस टीचर पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर दिया। टीचर अभी अस्पताल में है, और छात्र स्कूल छोडक़र भाग गया।

यहां पर दो चीजें अलग-अलग चर्चा के लायक हैं, पहली तो यह कि स्कूली छात्रों के बीच हिंसा इतनी क्यों बढ़ रही है? दूसरी बात यह कि स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं से परे भी चाकू का इतना इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इन दोनों के पीछे सोशल मीडिया पर डाली जा रही रील का भी असर है, पेशेवर मुजरिमों से लेकर शौकिया शेखी बघारने वाले लोगों तक को वीडियो बना-बनाकर जगह-जगह पोस्ट करना इतना पसंद है कि लोग अपने खुद के जुर्म के वीडियो डाल रहे हैं, यह जानते-समझते कि ऐसे ही वीडियो पर कार्रवाई करना पुलिस के आसान इसलिए हो जाता है कि वे सीधे-सीधे सुबूत भी रहते हैं, और जहां से पोस्ट किए गए हैं, वे फोन नंबर या इंटरनेट कनेक्शन भी तुरंत ही पुख्ता सुबूत बन जाते हैं। हर दिन ऐसे कई लोग गिरफ्तार होते हैं, और उससे सैकड़ों गुना अधिक लोग अपने ऐसे ही जुर्म पोस्ट करते रहते हैं। शायद समाज में हिंसक ताकत का ऐसा प्रदर्शन एक फैशन बन गया है, और इन दिनों इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर अपनी रील बना-बनाकर डालने वाले स्कूली बच्चों से लेकर नौजवान और अधेड़ लोगों तक को अपने जुर्म के वीडियो भी शान का सामान लगते हैं। हर दिन आवारा और मवाली लडक़ों के वीडियो आते रहते हैं जिनमें वे पिस्तौल और चाकू दिखाते हुए, अपने आपको डॉन कहते हुए दिखते हैं, और कमउम्र के या नौजवान बाकी लोगों पर भी ऐसी ही हरकत करने का एक मानसिक दबाव बन जाता है। फिर कब सिर्फ वीडियो के लिए लाए गए चाकू-कट्टा असल हिंसा का सामान बन जाते हैं, यह पता भी नहीं चलता।

स्कूल के छात्रों के बीच हिंसा इतनी बढऩे की दो वजहें हमें और लगती हैं। जिन राज्यों में पढ़ाई-लिखाई से जिंदगी में आगे बढऩे का बहुत अधिक लेना-देना नहीं रहता है, वहां पर मां-बाप की छाती पर मूंग दलते हुए टीनएजर्स और नौजवान स्कूल-कॉलेज में जाते जरूर हैं, लेकिन उनके सामने पढ़ाई के लिए कोई प्रेरणा नहीं रहती। पढ़-लिखकर क्या होगा जब नौकरी के लिए तो रिश्वत देनी ही होगी! ऐसी सोच में जीने वाले लडक़े-लड़कियों के बीच हिंसा आसानी से पनप जाती है, और हिंसा से परे के दूसरे किस्म के जुर्म भी। अभी हमारे पास उत्तर भारत, या हिन्दी राज्यों के स्कूली छात्रों के जुर्म के आंकड़ों की दक्षिणी राज्यों से तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जिन राज्यों में पढ़ाई-लिखाई का आगे की जिंदगी से सीधा रिश्ता रहता है, वहां स्कूल-कॉलेज की उम्र में इस तरह के जुर्म कम होते होंगे क्योंकि पढ़ाई उनके लिए मायने रखती है।

देश भर में सडक़ और फुटपाथ के कुत्तों के बारे में पिछले पखवाड़े सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज एक बड़ी बेंच ने पलट दिया है। दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर इलाके की म्युनिसिपलों, और सरकारों को कहा था कि सडक़ों से तमाम कुत्तों को उठाकर उन्हें बनाए गए बाड़ों में रखा जाए, और वापिस नहीं छोड़ा जाए। जजों ने सडक़ों पर बच्चों और आम लोगों को कुत्तों द्वारा बहुत बुरी तरह काटने की घटनाओं पर फिक्र जाहिर करते हुए यह कड़ा फैसला दिया था, जिस पर पशुप्रेमियों ने सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया, और सुप्रीम कोर्ट तक दुबारा दौड़ भी लगाई। जनभावनाओं को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने तीन जजों की एक नई बेंच बनाई, जिसने आज सुबह फैसले को पलटकर यह कहा कि कुत्तों को जिस इलाके से उठाया जाए, उसी इलाके में नसबंदी-टीकाकरण के बाद उन्हें वापिस छोड़ा जाए। इससे परे अदालत ने यह भी कहा कि हर इलाके में फुटपाथी कुत्तों को खाना खिलाने की जगह तय की जाए, और उस जगह के अलावा दूसरी जगहों पर उन्हें खाना देने पर जुर्माना लगाया जाए।

अदालत का यह फैसला दिल्ली शहर में पशुप्रेमियों के प्रदर्शन, विरोध, और उनके रोने-धोने के वीडियो की प्रतिक्रिया दिखता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आदेश या फैसले को अधिक बड़ी बेंच पलट सकती है, और ऐसा बहुत से मामलों में होता है, लेकिन यह फैसला उन लोगों के असर में, उन लोगों द्वारा लिया हुआ है जो कि कारों में चलते हैं। जो गरीब और आम लोग सडक़ों पर पैदल चलते हैं, साइकिल या किसी और दुपहिया पर चलते हैं, या विकलांग हैं, और बैसाखियों के साथ चलते हैं, उन्हें इस फैसले से निराशा होगी, क्योंकि उन पर हिंसक कुत्तों का खतरा मंडराता ही रहेगा। पिछले पखवाड़े का फैसला दिल्ली-एनसीआर इलाके के लिए दिया गया था, आज के फैसले को पूरे देश के लिए लागू किया गया है, और सभी राज्यों को अदालत ने निर्देश भेज दिए हैं।

पशुप्रेमियों के तर्क यह है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की मौजूदगी हमेशा से रहती आई है, और वे समाज का हिस्सा हैं, उन्हें कैदी की तरह किसी बाड़े में नहीं रखा जा सकता। राहुल गांधी भी दिल्ली के कार सवार तबकों की तरह कुत्तों पर रोक के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। दूसरी तरफ आम जनता का हाल यह है कि उसे कुत्ते दौड़ा रहे हैं, काट रहे हैं, और आम लोग सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल कई मायनों में नहीं कर पाते हैं। हमने पिछले फैसले की तारीफ की थी, और उसे देश भर में लागू करने की वकालत की थी। आज का यह फैसला उसके ठीक खिलाफ है। (ऐसे में आज फिर इस पर लिखते हुए यह साफ कर देना जरूरी है कि इस संपादक को अभी कुछ हफ्ते पहले सडक़ के कुत्ते ने काटा, और उसके बाद एक महीने में पांच इंजेक्शन लगवाने पड़े। चूंकि कॉलोनी के उसी हिस्से में 50-60 और कुत्ते हैं जिन्हें खिलाने के लिए लोग आते ही रहते हैं, इसलिए इस हादसे के बाद इस संपादक का शाम-रात उस इलाके में रोज घंटे-दो घंटे पैदल चलने का सिलसिला पूरी तरह खत्म हो गया है क्योंकि अगर बारी-बारी से हर कुत्ता काटना तय करेगा, तो बाकी पूरी जिंदगी हर हफ्ते इंजेक्शन में ही गुजरेगी। )

हम अपने अखबार में सोशल मीडिया पर पोस्ट एक विकलांग आंदोलनकारी का एक लेख आज ही छाप रहे हैं कि बैसाखियों पर चलने वाले लोगों को कुत्तों से किस तरह खतरा रहता है, और उनके हमले से गिर जाने के बाद वे अपने आपको बचा भी नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल बच्चों, और बुजुर्गों पर कुत्तों के झपटने से होता है, वे भी अपने को नहीं बचा पाते। साइकिल और दूसरे दुपहियों पर चलने वाले लोगों के पीछे कुत्ते कई बार दौड़ते हैं, और संतुलन और आपा खोकर ऐसे लोग गिरते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सबकी सडक़ों पर मौजूदगी की गारंटी कर दी है, तो लोग अपने आपको बचाकर चलें, बचा नहीं सकते, तो फिर न चलें, क्योंकि अब तो टेलीफोन और मोबाइल एप्लीकेशन से हर चीज घर पर बुलाई जा सकती है, हालांकि कुत्तों के काटने के बाद लगने वाले एंटीरैबीज इंजेक्शन की डोर-डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है।

जिन लोगों को यह लगता है कि कुत्ते हमेशा से समाज का हिस्सा रहे हैं, उन्हें इतिहास पढऩा चाहिए कि इंसानों ने एक जंगली जानवर को पालतू और घरेलू बनाकर उन्हें आज के कुत्तों की तरह ढाला था। लेकिन वे कुत्ते सार्वजनिक नहीं होते थे, वे उनके परिवार का हिस्सा होते थे, शिकार पर उनका साथ देते थे, उनके जानवरों की रखवाली करते थे। आज भारत के तमाम शहर, गांव-कस्बों में जो खतरा है, वह पालतू कुत्तों से नहीं है, वह सडक़ों के कुत्तों से है, जो कि समाज का हिस्सा नहीं बनाए गए थे, घरों से निकाल दिए जाने पर, या बेकाबू आबादी बढऩे पर वे बढ़ते चले गए, और आज कोई भी इंसान उनके लिए जवाबदेह नहीं हैं। यह सिलसिला खतरनाक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शायद बहुत पहले से सार्वजनिक सडक़ों पर रोज का काम पैदल करना छोड़ दिया है। फौलादी कारों के भीतर झपटते कुत्तों के जबड़ों की धार का पता नहीं चलता है।

सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस चल ही रही है कि किसी विधानसभा के पास किए हुए विधेयक को रोकने का अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कितने समय के लिए होना चाहिए? यह बहस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से आगे बढ़ी जिसमें अदालत ने इसके लिए तय किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक समय सीमा के भीतर विधेयकों पर फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभी तक के चले आ रहे असीमित अधिकारों की एक सीमा तय की। और इसी के साथ तमिलनाडु के जिस मामले को लेकर यह सुनवाई चल रही थी, वहां भी एनडीए के मनोनीत राज्यपाल हैं, राज्य सरकार केन्द्र की एनडीए सरकार के खिलाफ है, और यह बात केन्द्र सरकार को बहुत ही बुरी तरह खल गई कि राज्यपालों को बरसों तक विधेयकों पर बैठने का हक नहीं मिले। इसे लेकर मामला जब राष्ट्रपति तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति भी तीन महीने के भीतर राज्यपाल के भेजे हुए ऐसे किसी विधेयक पर फैसला ले लें, तो फिर राज्यपाल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर राय ली गई, और केन्द्र सरकार ने तो अदालत में इसका बहुत जमकर विरोध किया कि यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि वह राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों की समय सीमा तय करे।

कुछ महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था, उस वक्त भी हमने उसकी तारीफ में जमकर लिखा था कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, उनके अधिकार कहीं भी अलोकतांत्रिक नहीं हो सकते। ये दोनों ओहदे तो बने ही लोकतंत्र के तहत हैं, और भारत का संविधान भी लोकतंत्र के तहत ही बना है। संविधान लोकतंत्र से ऊपर नहीं है, और इसीलिए समझदार लोग इस बात को कहते हैं कि संविधान के शब्दों के साथ-साथ उसकी एक भावना भी होती है। केन्द्र सरकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को असीमित बनाने के लिए अदालत में बहुत ही अलोकतांत्रिक, और हास्यास्पद तर्क दे रही है। जिस पर अभी सुनवाई चलते बीच ही हम एक बार फिर लिख रहे हैं, ताकि पाठकों के सामने इस बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर हम अपनी सोच और समझ सामने रख सकें। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर चल रही बहस के दौरान केन्द्र सरकार के वकील ने कहा कि राज्यपाल के पास से बिल को मंजूरी नहीं मिलने का मतलब है कि वह बिल समाप्त हो गया। पांच जजों की संविधानपीठ ने इस पर कहा कि अगर विधेयक लौटाए बिना राज्यपाल रोककर अंतहीन रख सकते हैं, तो इसका मतलब तो यह हो जाएगा कि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकारें अब राज्यपाल की मर्जी से चलेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने केन्द्र सरकार के वकील से पूछा कि जो सरकार कह रही है उसका मतलब तो यह है कि बहुमत से चुनी गई सरकार राज्यपाल की मनमानी की मोहताज होगी। बेंच के एक जज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यपाल अनुमति देने से इंकार करें, और विधेयक खत्म हो जाए। इस पूरे मामले पर ऐसी दिलचस्प बहस चल रही है कि आम लोगों को भी खबरों में उसे पढऩा चाहिए, या अगर वे अंग्रेजी समझ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की इस मामले की कार्रवाई का प्रसारण हो तो उसे देखना चाहिए।

हम तो लोकतंत्र की भावना को लेकर अपनी पिछली बात को दुहरा भी रहे हैं, और आगे भी बढ़ा रहे हैं कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, उन्हें लोकतंत्र में तानाशाह के हक नहीं दिए जा सकते। भारत की संवैधानिक व्यवस्था को समझने की जरूरत है। राज्यपाल पूरी तरह से केन्द्र सरकार के मातहत काम करते हैं, और संवैधानिक रूप से उन्हें कागजों पर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह भी बताया जाता है। यह बात बिल्कुल साफ-साफ लिखी गई है कि राष्ट्रपति के कोई भी फैसले केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लिए गए फैसलों के मुताबिक ही रहते हैं। ऐसे में जाहिर है कि राज्यपाल जो कि केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत रहते हैं, केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, केन्द्र के प्रति जवाबदेह रहते हैं, वे केन्द्र सरकार के ही एक किस्म से एजेंट रहते हैं जो कि अंग्रेजीराज में रहते थे। जहां कहीं राज्य की निर्वाचित सरकार केन्द्र की निर्वाचित सरकार से असहमति वाली रहती है, वहां पर राज्यपाल तिकड़म के खेल खेलते हैं, सरकारों को अस्थिर करने का काम करते हैं, दलबदल के खेल में वे खेल प्रशिक्षक बनकर मैदान को सुबह पांच बजे भी खोल देते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था। भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दोनों ही केन्द्र सरकार की मर्जी से काम करते हैं, और इनके ओहदों को सुर्खाब के कितने ही पर खोंस दिए जाएं, ये केन्द्र के मनोनीत रहते हैं, और केन्द्र के ताबेदार रबरस्टाम्प रहते हैं। इनके रहमोकरम पर निर्वाचित सरकार और विधानसभा के भेजे गए विधेयकों को छोडऩे का मतलब उन्हें सीधे-सीधे केन्द्र सरकार के रहमोकरम पर छोड़ देना है।

आन्ध्र के मुख्यमंत्री चन्द्राबाबू नायडू ने अभी एक बेनाम दानदाता के तिरूपति मंदिर को दिए गए दान की जानकारी दी जो कि शायद इस मंदिर को मिलने वाला एक सबसे बड़ा चढ़ावा है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद मांगकर कारोबार शुरू किया था, और उसमें उसे बड़ी कमाई हुई। उसने अपनी कंपनी के 60 फीसदी शेयर बेचे, और उससे उसे 6 हजार करोड़ रूपए मिले। उसने समाज और तिरूपति मंदिर का उपकार चुकाने के लिए मंदिर में करीब 140 करोड़ रूपए दाम का 121 किलो सोना दिया है। इस मंदिर में देव प्रतिमा को हर दिन सोने के जो गहने पहनाए जाते हैं, वे 120 किलो के रहते हैं, यह जानकार इस दानदाता ने उससे अधिक सोना दिया है, और अपना नाम भी नहीं बताया है। लोगों को यह बात पहले से पता भी होगी कि दक्षिण भारत में, और तिरूपति के दूसरे राज्यों में बसे भक्तों के बीच भी यह बात प्रचलन में है कि वे अपने कारोबार में भगवान वेंकटेश्वर को भागीदार बनाते और बताते हैं, और फिर कमाई का एक हिस्सा इस मंदिर को चढ़ा देते हैं।

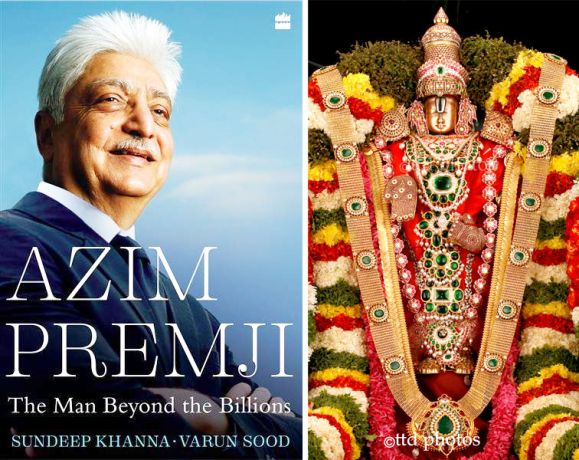

बिना वाहवाही और नाम कमाए कोई व्यक्ति अगर दान करे, तो उसका अधिक महत्व भी होता है। दुनिया में कई जगहों पर लोग दान तो करते हैं, लेकिन अपने या परिवार के नाम के ट्रस्ट बना लेते हैं, और फिर उसके मार्फत अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज को देते हैं। लोगों को याद होगा कि किस तरह दुनिया के कुछ सबसे बड़े कारोबारी, वारेन बफेट और बिल गेट्स ने अपनी आधी, या उससे भी अधिक संपत्ति समाज के लिए देना तय किया, और वे लगातार दान देते चल रहे हैं। ये कारोबारी दुनिया के दूसरे अतिसंपन्न लोगों को भी इस बात के लिए हौसला देते हैं कि वे भी समाज को लौटाने का काम करें। भारत में भी कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जो अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज को दे रहे हैं, और खुद बहुत सादगी की जिंदगी जीते हैं। अजीम प्रेमजी ने हजारों करोड़ रूपए समाज पर बेहतरी के लिए खर्च करना जारी रखा है, और वे खुद विमान की इकॉनॉमी क्लास में चलते हुए देखे जाते हैं। वे अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, और उनका फाउंडेशन सात राज्यों में साढ़े तीन लाख स्कूलों में वे शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करता है, और उनके दान की रकम अविश्वसनीय किस्म की है। उनके मुकाबले इस देश में सैकड़ों गुना बड़े दौलतमंद भी अपनी जेब के कुछ सिक्कों जितना दान भी नहीं करते हैं। भारत में एक दिक्कत यह लगती है कि लोग, अधिकतर लोग धर्म के नाम पर ही जेब से पैसा निकालते हैं, किसी मंदिर, या किसी बाबा के लिए वे मोटा दान देने तैयार हो जाते हैं, लेकिन समाज के सबसे जरूरतमंद तबकों की सीधी भलाई के लिए कोई सामाजिक संगठन बनाने, या किसी साख वाले सामाजिक संगठन को सीधे दान देने वाले लोग कम हैं। इसलिए अजीम प्रेमजी सरीखे लोगों का एक ऐतिहासिक महत्व है, और वे हो सकता है कि देश के दूसरे अरब-खरबपतियों के लिए एक मिसाल भी बन सकें।

कल की ही खबर है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक एमओयू किया है जिसके तहत वह अंबिकापुर में और धरमजयगढ़ में अस्पताल बनाएगा, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देगा, और अभी चलाए जा रहे चार सौ झूलाघरों को बढ़ाकर ढाई-तीन हजार झूलाघरों तक ले जाएगा। आज देश में किसी भी धर्म के दानदाताओं में अजीम प्रेमजी का योगदान बेमिसाल है, और इस बात से देश के जिन भी हमलावर तबकों को कोई नसीहत मिल सकती है, उन्हें लेनी चाहिए। इस मौके पर हम यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि कई किस्म के संगठन जरा सी कोई सामाजिक मदद करके अपने ढेर सारा प्रचार जुटाते हैं। कहीं-कहीं से ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती मरीज को एक केला या सेब थमाते हुए दर्जन भर लोग अपनी फोटो खिंचवाते हैं। गरीबों की बहुत मामूली मदद का ऐसा अश्लील नगदीकरण करने वाले लोगों को वाहवाही की जगह धिक्कार मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को यह भी देखना चाहिए कि तिरूपति में कल 140 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाने वाले ने अपना नाम भी उजागर करना पसंद नहीं किया। ऐसे लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि विमान की सबसे मामूली सीट पर सफर करने वाले अजीम प्रेमजी कितने बड़े दानदाता हैं, और कई देशों में अपने बेटे की शादी का जलसा मनाने वाले, उस एक शादी पर हजारों करोड़ रूपए खर्च करने वाले खरबपति का दान का क्या रिकॉर्ड है। चाहे अमरीका के अतिसंपन्न लोग हों, चाहे योरप के, उनमें से हजारों लोग इकट्ठे होकर अब अपनी सरकारों से यह मांग भी कर रहे हैं कि अतिसंपन्नता पर टैक्स बढ़ाना चाहिए क्योंकि आज क्षमता के बावजूद ऐसे लोगों पर टैक्स बहुत ही कम है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सरीखे लोग बहुत बड़े कारोबारी होने के बाद भी इतनी तिकड़मों से टैक्स चुराते हैं कि अमरीकी अदालतों में उनके खिलाफ मामले बड़ी संख्या में चल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में पति की हत्या करने वाली एक महिला को अदालत ने उम्रकैद सुनाई है। मामूली घरेलू विवाद में उसने पति के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, और मौके पर ही वह मर गया था। अब तीन बरस बाद पत्नी, मोतिम साहू को उम्रकैद हुई है। इससे परे देशभर में जगह-जगह अनगिनत ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें घरेलू हिंसा का यह एक अभूतपूर्व पहलू उभरकर दिख रहा है कि पत्नियां भी पति को मार रही हैं। और किसी विवाद के चलते हुए, तनाव के पल में उत्तेजना से मार दिया हो, ऐसा भी नहीं, कई पत्नियां अब सोच-समझकर साजिश बनाकर, प्रेमी, भूतपूर्व प्रेमी, या भावी प्रेमी के साथ मिलकर भी पति को निपटा रही हैं। इससे जितनी जरूरत पतियों के डरने की है, उससे अधिक जरूरत पतियों और बाकी परिवार, या समाज के सावधान होने की भी है। आज ही के अखबार में छत्तीसगढ़ की एक दूसरी खबर है कि एक बहू ने ऊपर की घटना की तरह ही, लोहे के रॉड से अपनी सास को निपटा दिया क्योंकि वह उसकी गालियों और तानों से थकी हुई थी। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि पूरे के पूरे परिवार इस बदलती हुई स्थिति को समझें कि महिला अब ऐसी अबला नहीं रह गई है कि उसे तबला समझकर ठोक दिया जाए, अब वह जवाबी हमला भी कर सकती है। अगर समाज के समझने के लिए कुछ बुरी मिसालों से कम से काम नहीं चल सकता, तो फिर नीले ड्रम की मिसाल तो सबको याद रखनी ही चाहिए। एक मासूम सा नीला ड्रम, एक बड़ा प्रतीक बन गया है, इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक तो हम नहीं मानते क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण तो जिंदगी के अनगिनत अहिंसक दायरों में भी हो रहा है, और देश और दुनिया को उसका फायदा भी मिल रहा है। लेकिन आज महिलाएं तरह-तरह के प्रेम-त्रिकोणों में बराबरी से हिंसा कर रही हैं, जिनसे सभी को सावधान हो जाने की जरूरत है क्योंकि अभी तक उसे महज पिटने का सामान मान लिया गया था, अब वह पीट-पीटकर जिंदगी ले भी रही है।

हम अभी औरत और मर्द के बीच हिंसा के अनुपात को लेकर बात आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वह एक अलग ही विश्लेषण और बहस का एक पूरा फैमिली साइज का मुद्दा है। अभी हम किसी भी किस्म की पारिवारिक, खासकर दांपत्य जीवन की हिंसा के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि अब पहले के मुकाबले यह बढ़ती क्यों चल रही है, और इससे निपटने के लिए, इसके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। समाज व्यवस्था, विवाह और परिवार व्यवस्था खत्म होने वाले नहीं है, ये तो बने ही रहेंगे, इसलिए इनके अस्तित्व पर आ रही आंच से बचाव के बारे में सोचना जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया के बहुत से देशों में अब लोग कई अलग-अलग वजहों से विवाह व्यवस्था से परे जा रहे हैं। लोग अधेड़ हो जा रहे हैं, और न शादियां कर रहे हैं, न प्रेम-संबंधों में पड़ रहे हैं, बल्कि उन देशों की आबादी खतरे में पड़ रही है। इसलिए हम भारत जैसे समाज में दांपत्य जीवन पर पहले के मुकाबले अधिक मंडराते हुए खतरों पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वक्त था जब भारतीय लडक़ी को मां-बाप दान में देकर किसी भी नालायक खूंटे से बांध देते थे, जो कि अब मुमकिन नहीं रह गया है। अब लड़कियां भी पढ़ी-लिखी हैं, कामकाजी हैं, और उनकी अपनी पसंद और चाहत भी है। अक्सर ही मां-बाप खूंटा खुद पसंद करते हैं, लेकिन बाद में उनकी गाय सरीखी लडक़ी अपनी चाहत के चलते, हिंसा और गालियों के खिलाफ उस खूंटे से रस्सी छुड़ाकर निकल भी जाती हैं। और ऊपर जिन दो घटनाओं का जिक्र हमने किया है, ऐसे परिवारों से निकलकर जेल जाने के पहले वह पति या सास को अपने सींगों से निपटाकर भी जाती हैं। इसलिए आज समाज में शादी के पहले के विचार-विमर्श और परामर्श की जरूरत पहले के मुकाबले बहुत अधिक है। अब गाय और खूंटे वाला युग जा चुका है, और अब दुपहिए और मोबाइल पर चलने वाली जींस और टी-शर्ट की लडक़ी का युग आ चुका है, जिसे बंधुवा मजदूर की तरह रखना मुमकिन नहीं है।

आज मुद्दे की बात यह है कि कुंडली मिलाने के बजाय दोनों परिवारों को लडक़े-लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट मिलानी चाहिए कि उनमें कोई ऐसी जेनेटिक समस्या तो नहीं है जो कि आगे जाकर अगली पीढ़ी को कोई गंभीर बीमारी दे जाए। दोनों परिवारों को एक-दूसरे के लडक़े-लडक़ी के बारे में मेडिकल स्थिति का पता रहना चाहिए। इसके अलावा समाज को आज ऐसे पेशेवर परामर्शदाताओं की जरूरत है जो कि अपनी पसंद से, या कि परिवार की पसंद से शादी करने की कगार पर खड़े हुए लडक़े-लडक़ी से बात करके यह अंदाज लगा सकें कि वे स्वर्ग से एक-दूसरे के लिए बनाकर भेजे गए हैं या नहीं, या कि वे एक-दूसरे की जिंदगी को नर्क बनाने की पूरी संभावना रखते हैं?

भारत के चुनाव आयोग के तौर-तरीकों को लेकर पिछले कई महीनों से लोगों में बेचैनी बनी हुई है। विपक्षी राजनीतिक दलों से परे भी योगेन्द्र यादव सरीखे गैरचुनावी राजनीतिक कार्यकर्ता या लेखक-विचारक भी बहुत परेशान हैं, और सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़े रहकर जिरह करने की जरूरत योगेन्द्र यादव को लगी है। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तौर-तरीकों से लेकर इन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों के बर्ताव, उनके फैसले, और उनकी विपक्षविरोधी हमलावर सोच हैरान करती है कि क्या यह भारत सरकार का एक विभाग ही बन गया है? हमारे पाठकों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को दिए गए आदेश के कुछ दिन पहले ही हमने इस अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर उन्हीं बातों को उठाया था जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को साफ-साफ निर्देश दिए। 65 लाख लोगों के नाम बिना वजह बताए वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, और वह लिस्ट भी डिजिटल फॉर्मेट में मुहैया कराने से चुनाव आयोग ने इंकार कर दिया था। हमने इस बारे में कहा था कि इस देश में जो आरटीआई कानून लागू है, वह नाम के लिए तो राईट टू इंफर्मेशन (सूचना का अधिकार) है, लेकिन संविधान की भावना के मुताबिक, लोकतंत्र की भावना के मुताबिक वह रिस्पांसबिलिटी टू इंफॉर्म (सूचना देने की जिम्मेदारी) है। चुनाव आयोग जाने किन वजहों से 65 लाख वोटरों के नाम हटाकर भी उस बारे में जानकारी देना नहीं चाहता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे यह देने पर मजबूर किया है।

कल चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस के बाद एक वीडियो में योगेन्द्र यादव ने जिस तरह अपने सदमे को बखान किया है, उसे हर जिम्मेदार लोकतांत्रिक नागरिक को सुनना और समझना चाहिए। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी, दोनों जगह एक पेशेवर गवाह की तरह धूर्तता की बातें करते आया है, और वह सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी आड़ ले रहा था कि उसे हटाए गए नाम बताने की कोई कानूनी बंदिश नहीं है। लोकतंत्र में जनता के पैसों पर पलने वाली संवैधानिक संस्था जब जनता के बुनियादी हकों के खिलाफ इस तरह की लुका-छिपी खेलने पर उतारू हो जाती है, तो लोकतंत्र के बच पाने की संभावना घटती चलती है। राहुल गांधी के बयानों पर इस चुनाव आयोग के पल भर के भीतर ही जारी किए जाने वाले बयानों को देखें, तो लगता है कि वह कोई अतिसक्रिय राजनीतिक विरोधी है जो कि व्यापक महत्व के कुछ चुनावी-लोकतांत्रिक मुद्दों पर विचार करने के पहले भी उन्हें खारिज कर रहा है, और लोकसभा में विपक्ष के नेता की कही गई सार्वजनिक बातों पर विचार भी करने के पहले उन्हें माफी मांगने की चेतावनी दे रहा है।

हम केन्द्रीय चुनाव आयोग, या केन्द्रीय चुनाव आयुक्त के लिए देश में पिछले कुछ बरसों से इस्तेमाल किए जा रहे संक्षिप्त नाम, केंचुआ के इस्तेमाल से अपने को बचाकर चल रहे थे क्योंकि रेंगने इस प्राणी के लिए रीढ़ की हड्डी कहीं जरूरी नहीं है, और जानवरों की दुनिया में भी केंचुआ को कोई संवैधानिक विशेषाधिकार, सहूलियत, और सुरक्षा हासिल नहीं है। इसलिए प्रकृति ने जिसे अपनी व्यापक डिजाइन के तहत बिना रीढ़ का बनाया है, उसका इस्तेमाल कुछ इंसानों को कोसने के लिए करना ठीक नहीं है। इसलिए हमने केन्द्रीय चुनाव आयुक्त को कभी केंचुआ कहकर नहीं बुलाया है। लेकिन कल जिस तरह चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित वहां के गठबंधन-दलों की मतदाता अधिकार यात्रा शुरू होने के मौके पर चुनाव आयोग ने एक बेमौसमी प्रेस कांफ्रेंस की, वह पूरी तरह से एक राजनीतिक हरकत लग रही थी। और ऐसा भी नहीं कि लोग दो और दो चार की गिनती जानते नहीं हैं, लोगों ने पूरी तरह से यह समझ लिया कि प्रेस कांफ्रेंस के यह दिन और वक्त क्यों छांटे गए। फिर इस प्रेस कांफ्रेंस में आयोग से जितने सवाल किए गए, उनमें से किसी भी संवेदनशील सवाल का जवाब देने से चुनाव आयुक्त बचते रहे। कुछ सवालों को सीधे-सीधे छोडक़र आगे किसी और को सवाल करने कह दिया गया, और यह एक अनोखी प्रेस कांफ्रेंस रही जिसमें दिए तो जाने थे सवालों के जवाब, लेकिन अपने वक्तव्य से परे चुनाव आयोग सारे सवाल तैरते छोड़ गया। अगर जवाब ही नहीं देने थे, तो यह प्रेस कांफ्रेंस की क्यों गई थी? यह साफ जाहिर होता है कि बिहार में विपक्षी राजनीतिक यात्रा को देखते हुए विपक्ष के उठाए मुद्दों का वजन घटाने की एक कोशिश ही यह प्रेस कांफ्रेंस थी, और इसके अंत में कुल एक बात साबित हुई कि विपक्ष और कुछ पत्रकारों के सवाल इतने लाजवाब थे कि आयोग के पास उनका जवाब देने की कोशिश की गुंजाइश भी नहीं थी।

छत्तीसगढ़ के बगल ओडिशा में कुछ बरस पहले एक शादी के तोहफे में पार्सल-बम भेजकर दूल्हे का कत्ल करने वाले एक भूतपूर्व कॉलेज प्रिंसिपल को अभी मई के महीने में उम्रकैद हुई है। 56 बरस के पुंजीलाल मेहर ने 26 बरस के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी के कुछ दिन बाद यह पार्सल भेजा था जिसे खोलते ही नवविवाहित नौजवान और उसकी चाची तुरंत मारे गए थे, और उसकी पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। यह हमला पेशेवर जलन की वजह से किया गया था, और यह पार्सल छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुक किया गया था। अब कल छत्तीसगढ़ में एक ऐसा दूसरा पार्सल बम पकड़ाया है जिसमें एक पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी से एकतरफा मोहब्बत करने वाले एक नौजवान ने भयानक विस्फोटकों वाला बम बनाकर भेजा था। होम थियेटर के स्पीकर में विस्फोटक जिलेटिन और डेटोनेटर भरकर इसे तैयार किया गया था, और इसे बिजली से जोड़ते ही विस्फोट हुआ रहता, और अकल्पनीय धमाका और नुकसान होता। ऐसा बम बनाने और उसे भेजने में शामिल सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बम इंटरनेट पर तकनीक देखकर बनाया गया था, और इसके लिए एक खदान से बड़े ऊंचे दर्जे का विस्फोटक चुराया गया था। एक शादीशुदा मुस्लिम महिला की पत्नी से एकतरफा मोहब्बत करने वाले 20 बरस के विनय वर्मा ने यह साजिश रची, और परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, घासीराम वर्मा, दिलीप ढीमर, गोपाल खेलवाड़, और खिलेश वर्मा इस साजिश में उसके साथ जुट गए। किसी महिला के पीछे लगकर उसके पति को मारने की ऐसी भयानक साजिश की भी पिछली कोई मिसाल याद नहीं पड़ती है, और एक सिरफिरे की मदद करने को इतने दूसरे लोगों ने अपनी-अपनी जिंदगियां इस तरह झोंक दीं, यह भी लोगों में एक बेमिसाल बेवकूफी का सुबूत है। लगता है कि रोज अखबारों में छपने वाले दर्जनों समाचारों से भी लोग सबक नहीं लेते हैं, और यह मान बैठते हैं कि विस्फोट की ऐसी भयानक साजिश पूरी हो जाने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। यह तो गनीमत कि पार्सल मिलने पर ऐसे होम थियेटर सिस्टम के स्पीकर का सामान्य से बहुत अधिक वजन इस इलेक्ट्रिशियल पति को खटक गया, और जांच करने पर वह किसी खदान को उड़ा देने लायक विस्फोटक निकला, जाने कितनी जिंदगियां बच गईं।

इस मुद्दे पर लिखते हुए अलग-अलग कई पहलू सूझ रहे हैं। पहली बात तो यह कि एक शादीशुदा महिला से ऐसी एकतरफा मोहब्बत कई किस्म से जानलेवा और खूनी हो सकती है। दूसरी बात यह कि ऐसी नाजायज चाहत लोगों की अक्ल पर पूरी तरह से इतना मोटा पर्दा डाल सकती है कि वे ऐसी साजिश तैयार करें, और एक सिरफिरे तथाकथित आशिक के साथ उसके आधा दर्जन और दोस्त भी ऐसे फिल्मी कत्ल में भागीदार बनने को तैयार हो जाएं। आज जब हर छोटा-बड़ा जुर्म पकड़ में आ ही जाता है, तब इतनी बड़ी साजिश बनाकर कत्ल करने की कोशिश करने वाले को यह भी समझ नहीं आया कि जिस महिला से चाहत का दावा वह करता है, वह महिला भी तो ऐसे किसी बड़े विस्फोट में मारी जा सकती थी। फिर बचे आधा दर्जन लोग मानो किसी रोमांचक पर्यटन पर साथ जाने को तैयार हो गए हों, वे सब भी दस-बीस बरस जेल में काटने की हरकत में भागीदार हो गए! ऐसे लोगों को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की यह बात सही लगती है कि 90 फीसदी हिन्दुस्तानी बेवकूफ होते हैं। अभी गिरफ्तार ये सातों लोग शर्तियां तौर पर इस 90 फीसदी में शामिल हैं, हालांकि आंकड़ों को 90 फीसदी तक पहुंचाने में लोगों का मतदाता का रूख भी काम आता होगा, और जाति-धर्म के नाम पर जुर्म करने का रूख भी।

खैर, हम आज की बात को इसी किस्म की एकतरफा मोहब्बत तक सीमित रखें, तो यह बात जाहिर है कि भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तरह-तरह की कुंठाओं में जीता है। अधिकतर लोगों को अपनी पसंद के विपरीत सेक्स के लोगों के साथ उठने-बैठने, जीने-रहने का मौका नहीं मिलता, जबकि वे फिल्मों और टीवी में वैसी ही जिंदगी देख-देखकर उसकी हसरत पाल चुके रहते हैं। अपूरित हसरतें कुंठाओं में बदलती हैं, और कुंठाएं जाने कब हिंसा के बाड़े में दाखिल हो जाती हैं। इसलिए कई जगह इकतरफा मोहब्बत करने वाले तथाकथित आशिक निराश होने के बाद राह चलते उस लडक़ी या महिला को चाकू भोंक देते हैं, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं। इससे कुछ अहिंसक दर्जे के लोग सिर्फ अच्छे दिनों के फोटो-वीडियो को फैलाकर ही हिंसा को लगाम लगा देते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में जब अधिकतर आबादी को अपनी विपरीत सेक्स, या कि सेम-सेक्स की पसंद के साथ रहने का आसान मौका नहीं मिलता, तो उनकी कुंठाएं कई मामलों में हिंसा में तब्दील हो जाती हैं।

इसके अलावा एक और बात भारतीय समाज में है। खासकर हिन्दू समाज में, जहां पर कि विवाह को जन्म-जन्म का बंधन मान लिया जाता है, और हाल ही में हाईकोर्ट के जजों ने भी हिन्दू विवाह धारणा के इस पहलू को एक फैसले में लिखा था। ऐसे समाज में तलाक या किसी और तरह से अलग होना बहुत आसान नहीं रह जाता है, और लोग परिवार या समाज के दबाव में रिश्तों को भरी हुई बोरी की तरह बाकी जिंदगी ढोने के लिए मजबूर रहते हैं। ऐसे रिश्तों में भी, उनसे छुटकारा पाने के लिए पति, पत्नी, प्रेमी, और/या प्रेमिका के बीच किसी तरह के त्रिकोण में जान लेना या देना चलते ही रहता है। और फिर अगर रहस्य, रोमांच, और खूनखराबे से भरपूर ऐसी कहानी में मानो कोई कसर रह गई हो, ऐसा सिरफिरा और एकतरफा आशिक भी कहानी में एक बड़ा किरदार बनकर दाखिल हो जाता है, और एक पति को रास्ते से हटाने के लिए वह खासा खतरनाक विस्फोटक-विशेषज्ञ भी बन जाता है।

बच्चों से लेकर अधेड़ लोगों तक की जिंदगी मेें मोबाइल फोन की दखल जितनी बढ़ गई है, उसके खतरे अभी कम से कम भारत जैसे देश में न सरकार समझ रही है, और न ही समाज। और जब समाज में कोई चलन बढ़ निकलता है, तो एक के देखादेखी दूसरे के हाथ में भी मोबाइल फोन आ जाता है, और कई तरह की गतिविधियां भी एक-दूसरे को देखते हुए बढऩे लगती हैं। इनमें मोबाइल गेम खेलना सबसे अधिक खतरनाक है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो कि कोई गेम खेल नहीं पाते, वे भी कार्टून फिल्म या कोई और फिल्म देखे बिना खाना नहीं खाते। बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने तक परिवार के किसी मोबाइल फोन पर पोर्नो फिल्म देखना शुरू कर देते हैं, या उनके पास अपने फोन आ जाते हैं, और अब तो हाल यह है कि पोर्नो फिल्मों के कुछ खास एक्टर-एक्ट्रेस किशोर-किशोरियों के पसंदीदा कलाकार बनने लगे हैं, और इस बारे में कहीं-कहीं पर चर्चा भी इंटरनेट पर दर्ज हो रही है। इससे परे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लोगों के जो भावनात्मक रिश्ते बन रहे हैं, वे असल जिंदगी के रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। और इन सबसे ऊपर एक और खतरा इन दिनों मंडरा रहा है, कई तरह के साइबर-मुजरिम स्मार्टफोन के रास्ते लोगों की जिंदगी में घुस रहे हैं, उन्हें ठग या लूट रहे हैं, उन्हें साइबर-सेक्स के जाल में फंसा रहे हैं, और ब्लैकमेल कर रहे हैं। भारत के बाहर के नंबरों से काम करने वाले, और कर्ज देने वाले सैकड़ों एप्लीकेशन भारत सरकार अब तक बंद कर चुकी है, और हजारों नए एप्लीकेशन रात-दिन लोगों को ऐसी शर्तों पर कर्ज देते हैं कि उनके पूरे फोन हैक कर लेते हैं, और कर्ज से दस गुना वसूली के बाद भी उन्हें ब्लैकमेल करना जारी रहता है। आज म्यांमार और कम्बोडिया जैसे देशों में बंधुआ कर्मचारियों को कैद करके हजार-हजार लोगों के कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिनका काम भारत के लोगों को लूटने के अलावा और कुछ नहीं है।

स्मार्टफोन के हिमायती लोग उसके हजार किस्म के फायदे भी गिना सकते हैं, जो कि हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि किसी भी दुधारी तलवार के साथ होता है, उससे आप दूसरे सामान भी काट सकते हैं, और साथ-साथ आपका हाथ कटने का खतरा भी रहता है। इसी तरह स्मार्टफोन की लत, और उसके बाद उसके मार्फत मुजरिमों के तरह-तरह के जाल में फंसने का सिलसिला लोगों को बुरी तरह डुबा दे रहा है। दूसरे किसी भी आधुनिक तकनीक के औजार की तरह स्मार्टफोन भी एक औजार ही है, और इंटरनेट भी, लेकिन जब तक इनके इस्तेमाल के साथ जिम्मेदारी लोग समझेंगे, तब तक वे अपने दिल-दिमाग, और परिवार के रूपए-पैसे सबको बहुत तबाह कर चुके रहेंगे। इसलिए हम हर कुछ दिनों में इस मुद्दे के अलग-अलग पहलुओं पर लिखते भी हैं, और अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर बोलते भी हैं।

अभी पिछले ही हफ्ते हमने छत्तीसगढ़ में राखी पर घर आई बहन के देर रात तक मोबाइल देखने वाले भाई को रोकने पर इसी जगह लिखा था, और उस छोटे भाई ने मायके लौटी बड़ी बहन का कत्ल ही कर दिया था। मानो वह घटना काफी नहीं थी तो उसके बाद छत्तीसगढ़ के ही बलौदाबाजार में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने मोबाइल पर अधिक समय बर्बाद करने से रोकने वाले अपने गरीब दादा को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। तीसरी खबर इसी प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक गांव की है जहां एक पखवाड़े से लापता 13 बरस के एक लडक़े की लाश एक बंद पड़े, खंडहर स्कूल में सड़ी हुई मिली है। उसका गायब मोबाइल फोन जब अचानक शुरू हुआ, तो पुलिस को निगरानी में पता लगा, और जांच में यह पता लगा कि उसी समाज का उसका एक बालिग दोस्त ही कातिल है। उसने उम्र में काफी छोटे इस दोस्त से गेम खेलने के लिए मोबाइल मांगा था, और न मिलने पर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। एक पखवाड़े के भीतर ये तीन कत्ल मोबाइल को लेकर ही हमारे एकदम आसपास हुए हैं।

अब सवाल यह उठता है कि आज जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे, दो-चार साल की उम्र से मोबाइल की लत में पड़ गए हैं, वे जब बड़े होंगे, तो उनका क्या होगा? वे तो अभी से इस नशे के शिकार हो गए हैं, उनके पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की समझ भी मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से प्रभावित होगी, वे पोर्नो भी आगे-पीछे पा ही जाएंगे, वे आंखों और दिल-दिमाग पर बुरा असर झेलने लगेंगे, बाहर की दुनिया से उनका खेलकूद का रिश्ता घटने लगेगा, और धीरे-धीरे वे हर किस्म के साइबर-जुर्म का शिकार बनने का खतरा भी उठाने लगेंगे। एक तरफ हजारों साइबर-मुजरिम उनके फोन पर ऑनलाईन सट्टेबाजी, या क्रिप्टोकरेंसी में पूंजीनिवेश जैसे झांसे और सपने दिखाने लगेंगे, दूसरी तरफ ऑनलाईन कर्ज देने वाले लोग ऐसे ही मौकों पर कर्ज देने को तैयार रहेंगे जिन्हें लेकर लोग रातों-रात करोड़पति बनने के अपने सपनों के लिए दांव लगा सकें। इसके साथ-साथ जैसा कि साइबर-मुजरिम धड़ल्ले से कर रहे हैं, वे लोगों को सेक्सटॉर्शन में फंसाकर उनके बैंक-खाते खाली कर लेंगे, और उन्हें खुदकुशी तक के लिए मजबूर कर देंगे। यह पूरा सिलसिला एक मोबाइल फोन के नशे, और गैरजिम्मेदार इस्तेमाल के इर्द-गिर्द घूमता है। लोगों को यह समझना होगा कि टेक्नॉलॉजी की सहूलियतों से परे उसके खतरे क्या-क्या हैं। और लोग जब कर्ज देने वाली कंपनियों को अपने पूरे फोन की पहुंच दे देते हैं, तो वे अपने परिवार, और अपने दोस्तों की निजता को भी खत्म कर देते हैं।

हिन्दुस्तान की आजादी की सालगिरह मनाने के लिए कल से चारों तरफ लाउडस्पीकर बज रहे हैं, और तरह-तरह के देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं। इन सबको सुनकर एक बार फिर ध्यान जाता है कि देश और दुनिया जा किधर रहे हैं, पहुंचे कहां तक हैं, और पूरी बर्बादी में वक्त कितना बाकी है। आजादी की सालगिरह है तो हिन्दुस्तान की, लेकिन इस देश के साथ-साथ बाकी दुनिया का हाल भी गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाकी दुनिया को देखे बिना हिन्दुस्तान के हाल, या बदहाल का अंदाज लगाना कुछ मुश्किल है। अमरीका जिस खूंखार अंदाज में टैरिफ लगा चुका है, उससे भारत से वहां जाने वाला सामान बहुत बुरी तरह मार खा सकता है। आने वाले दिनों में यह कम या ज्यादा जो भी हो, भारत से निर्यात करने वाले लोगों का भरोसा और ढांचा दोनों ही चूर-चूर हो चुके हैं। भारत के अलग-अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि अमरीका जाने वाले सामान के निर्यात के ऑर्डर किस तरह कम हो रहे हैं, और चीजों का प्रोडक्शन कम होने से किस तरह के कारखाने पहले बंद होंगे, किनका रोजगार पहले जाएगा।

एक तरफ तो यह आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता बनी हुई है, दूसरी तरफ जुर्म की अलग-अलग खबरें बताती हैं कि किस तरह भारत के कई हिस्सों में कुटीर उद्योग की तरह साइबर क्राईम पनप रहा है, और जवानों से लेकर रिटायर्ड बूढ़ों तक को मोटी कमाई का झांसा देकर, या ब्लैकमेल करके उनके बैंक अकाऊंट खाली करवा दिए जा रहे हैं। आज अगर देश में हर दिन दसियों हजार लोग इस तरह के झांसे में फंस रहे हैं, अपना सब कुछ गंवा बैठ रहे हैं, तो यह समाज की सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, और दूसरी तरफ मुजरिम आत्मविश्वास से भर रहे हैं, मोटी कमाई से ताकतवर हो रहे हैं। फिर मानो यह भी काफी न हो, इस हिसाब से आज ऑनलाईन सट्टेबाजी ऐसे धड़ल्ले से चल रही है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के सारे कानून मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। देश के लोगों की मेहनत की कमाई इस ऑनलाईन सट्टेबाजी के रास्ते देश के बाहर निकल जा रही है, और अर्थव्यवस्था से हर तरह के जुर्म की कमाई बाहर-बाहर रहती है।

एक दूसरी खबर आज की नशे के कारोबार को लेकर है। कुछ बरस पहले उड़ता पंजाब नाम से नशे से समाज की जो बर्बादी फिल्म और चर्चा में सामने आई थी, आज देश भर में नशा फैल चुका है, और हम अपने आसपास नशे की हालत में किए जा रहे कत्ल देख रहे हैं, नशे का कारोबार देख रहे हैं। जब पुलिस की पकड़ में बड़े सीमित साधनों में भी एक-एक शहर में करोड़ों का नशे का कारोबार आ रहा है, नौजवान पीढ़ी के बीच शराब से परे भी तरह-तरह का नशा दिख रहा है, वह हिंसा में बदलते भी दिख रहा है, तो आने वाले दिन तो खराब ही रहेंगे। ऐसे जुर्म के धंधे की कमाई इतनी मोटी रहती है, और भारत में इन पर रोक लगाने के जिम्मेदार सरकारी विभाग इस कदर भ्रष्ट हैं कि इन दोनों को मिलाकर देखें, तो नशे के कारोबार को कोई रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ नौजवान पीढ़ी का एक हिस्सा बेरोजगारी की निराशा में, तो दूसरा हिस्सा अतिसंपन्नता में अलग-अलग किस्म के नशे में डूब रहे हैं, और तरह-तरह के हादसे सामने आ रहे हैं।

अब इन दिनों छाई हुई एक और खबर को देखें कि मोबाइल फोन पर पोर्नो देख-देखकर नाबालिग लडक़े नाबालिग लड़कियों और बहुत छोटी बच्चियों से भी रेप कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसे फैला रहे हैं, या ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर दीवानगी ऐसी छा गई है कि बच्चों से लेकर अधेड़ लोगों तक, जिसे मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करने से रोका जाए, वे खुदकुशी पर उतारू हो जा रहे हैं। इससे परे भी कल की ही छत्तीसगढ़ की बलौदाबाजार जिले की खबर है जिसमें एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने मोबाइल फोन के बहुत अधिक इस्तेमाल से रोकने वाले अपने दादा को कुल्हाड़ी से काट-काटकर मार डाला, और इसके बाद वह स्कूल भी चली गई। इससे बड़ी पारिवारिक हिंसा और भला क्या हो सकती है? आज हर दिन दर्जनों ऐसी खबरें आती हैं जिनमें पति, पत्नी, और प्रेमी या प्रेमिका के बीच के किसी त्रिकोण में दो लोग मिलकर तीसरे को मार डाल रहे हैं। जिस समाज में जुर्म और हिंसा बड़े पैमाने पर होने लगे हैं, वह समाज किस बुरी तरह प्रभावित होता है, इसका अंदाज लगाना अधिक मुश्किल नहीं है।

भारत के अधिकतर शहरों में बारिश के मौसम में नदी की बाढ़ के बिना भी अचानक हो जाने वाली भारी-भरकम बारिश से पानी भर जाता है। मुम्बई और दिल्ली सरीखे पुराने महानगरों का भी यही हाल है, और प्रदेशों के शहरों में भी यही नजारा देखने मिलता है। कई जगहों पर कई-कई दिन पानी भरे रहता है, और प्रयागराज के एक पुलिस सबइंस्पेक्टर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चलते रहे जिनमें वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंची गंगा की स्तुति करते दिख रहा है, फिर अगले वीडियो में वह घर के भीतर सीने तक पहुंची गंगा की पूजा कर रहा है, घर के बाहर निकलकर चारों तरफ फैली गंगा ही गंगा में तैर रहा है, और बाद के वीडियो में तो वह मकान के दो मंजिल ऊपर चढक़र अपनी बेटियों सहित वहां से पानी में छलांग लगा रहा है, जाहिर है कि पानी कम से कम दस फीट तो रहा ही होगा। लेकिन नदियों से शहरों में होने वाले जलभराव से परे, शहर अपने ही कुकर्मों से डूबते चल रहे हैं, जिस पर सोचने-विचारने की जरूरत है।

शहरों में जमीन की हवस के चलते कुछ दशक पहले तक तो तालाबों को पाट-पाटकर वहां कारोबारी योजनाएं बनाई गईं। हम जिस प्रेस काम्प्लेक्स में बैठकर यह लिख रहे हैं, यह पूरे का पूरा शहर के बीचोंबीच के सबसे बड़े तालाब को पाटकर बनाया गया था, और यहां अखबारों को जमीनें दी गई थीं, कुछ और संगठनों को भी। इसी शहर में एक दूसरा सबसे बड़ा तालाब पाटकर वहां सब्जी बाजार बनाया गया, और ऐसे बहुत से दूसरे तालाब खत्म हुए। नतीजा यह हुआ कि बारिश का पानी जहां जा सकता था, वे तमाम तालाब, नाले बंद होते गए, और पानी के लिए सडक़ें और रिहायशी इलाके ही रह गए। इसके अलावा भी शहरीकरण के कई दूसरे जुर्म भी रहे जिनकी वजह से आज बड़ी-बड़ी बस्तियां कई-कई दिनों तक डूब जाती हैं। बिना सरकारी मंजूरी के अवैध कॉलोनियां बनती हैं, आसपास की जमीन के मुकाबले वे गड्ढे में रहती हैं, और आनन-फानन डूब जाती हैं।

शहरीकरण की एक और दिक्कत के बारे में आज छत्तीसगढ़ के एक जागरूक और सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने सरकार को लगातार चिट्ठियां लिखी हैं कि पिछले 35-40 बरस से सडक़ों पर लगातार एक के बाद एक तह डामर या सीमेंट की चढ़ाई जाती है, और नतीजा यह हुआ है कि कुछ दशक पहले बने हुए मकान जो कि बनते समय सडक़ से कुछ फीट ऊपर थे, वे आज सडक़ से कुछ फीट नीचे हो गए हैं, और बारिश में उनके भीतर पानी भरना तय रहता है। नितिन सिंघवी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सहित चिट्ठियां सरकार को लिखी हैं, और बताया है कि जब भी सडक़ों के ऊपर एक सतह और जोड़ी जानी है, पहले सडक़ को छीलना चाहिए, और उसके बाद ही उस पर नई सतह जोडऩी चाहिए। उन्होंने तकनीकी जानकारी राज्य सरकार को दी है कि सडक़ों पर इस तरह की मिलिंग के बिना अगर ऊपर सतह जोड़ी जाती रहेगी, तो ऐसा ही हाल होगा जो कि आज हो रहा है। आज न सिर्फ प्रमुख सडक़ों पर, बल्कि कॉलोनियों के भीतर भी पुराने मकान सडक़ों से नीचे हुए जा रहे हैं, और इनका कोई आसान इलाज भी नहीं है। म्युनिसिपल या जिस दूसरे विभाग को सडक़ बनवानी रहती है, उनसे ठेका मिलते ही निर्माण कंपनी आनन-फानन एक तह और चढ़ा देती है, और भुगतान पा लेती है। इससे धीरे-धीरे शहर के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे पुराने मकान या दूसरी इमारतों के भूतल डूबना तय होते जा रहा है।

शहरों के हिस्सों को डूबने से बचाने के लिए कतरा-कतरा योजनाएं नहीं बन सकतीं। तालाबों की जगह निर्माण बंद हों, अवैध कॉलोनियां बनना शुरू होते ही उन्हें रोका जाए, सडक़ों की ऊंचाई हर बरस बढऩा रोका जाए, नाली-नालों से निकासी की क्षमता को बढ़ाया जाए क्योंकि शहर के बीच के हिस्सों में पानी की खपत और उसकी निकासी तो बढऩा तय है ही। ऐसी कुछ बुनियादी बातों को समझने और उन पर अमल के लिए किसी रॉकेट-साईंस की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जैसे कई शहरों को अलग-अलग राज्यों में देख चुके हैं कि वहां पर ठोस कचरे के निपटारे से जनता को नहीं जोड़ा जा रहा है। उसे जिम्मेदार नहीं बनाया जा रहा है। लोग हर किस्म का कचरा, और तोडफ़ोड़ का मलबा नालियों में डाल रहे हैं, और वहां से उसे निकालना और हटाना कई गुना अधिक मुश्किल हो जाता है। देश में साफ शहर होने के बड़े-बड़े राष्ट्रीय सम्मान पाने वाली म्युनिसिपिलों का हाल यह है कि वे सैकड़ों करोड़ रूपए सालाना खर्च करके जनता की जिम्मेदारी खुद निभाते हैं। इससे जनता की आदत और बिगड़ती चलती है, और गरीबों के हक के पैसे, पैसेवालों के पैदा किए हुए कचरे को उठाने, और निपटाने में खर्च होते हैं। अभी हम बात जलभराव की कर रहे हैं, कचरे के निपटारे की नहीं, लेकिन नाली-नालों में पटा हुआ कचरा शहरों में जलभराव के लिए एक बड़ा जिम्मेदार कारण है, इसलिए कचरे को लेकर जागरूकता, और बेहतर इंतजाम के बिना जलभराव थमना नहीं है, बढ़ते ही चले जाना है। फिर यह भी याद रखने की जरूरत है कि मौसम की मनमानी, और उसकी अभूतपूर्व और असाधारण मार अधिक गंभीर होती चल रही है। कभी भी कुछ ही घंटों में इतना अधिक पानी गिर रहा है कि उसकी निकासी किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, और ऐसे में ऊंची सडक़ों, भरी हुई नालियों, गायब हो रहे नालों, कांक्रीट से ढकती जा रही खुली जगहों को मिलाकर देखें, तो बारिश-नाली का पानी बहुत बड़ी संख्या में पुरानी बस्तियों, अवैध कॉलोनियों, और नीची हो चुकी इमारतों में भरना ही भरना है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख फैसला देते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी म्युनिसिपलों को कहा है कि आठ हफ्ते के भीतर सडक़ों से हर आवारा कुत्ते को हटा दिया जाए, उनके लिए अलग से शेल्टर बनाए जाएं, और एक बार शेल्टर भेजने के बाद वे सडक़ों पर वापिस न आ सकें। दो जजों की बेंच बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों को देखकर खुद होकर इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, और अदालत ने पशुप्रेमी संगठनों से भी कहा कि कोई व्यक्ति इस आदेश पर अमल के बीच में न आए, वरना उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। पेटा-इंडिया नाम के पशु-अधिकार संगठन ने इस पर कहा है कि यह कार्रवाई कहीं कामयाब नहीं होती, और कुत्ते अपने इलाकों में लौट आते हैं। भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के रूख को गुस्से में दिया गया अजीब फैसला करार दिया है, और कहा है कि ऐसे शेल्टर बनाने में 15 हजार करोड़ रूपए लगेंगे। अदालत के सामने आए आंकड़ों में बताया कि दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं, और पिछले बरस 68 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा था। इस मामले में अभी तक देश में जहां भी स्थानीय प्रशासन या म्युनिसिपल आवारा कुत्तों पर कार्रवाई करते हैं, पशुप्रेमी संगठन उनके खिलाफ उतर आते हैं, और कुत्तों को किसी बाड़े में रखने को गैरकानूनी बताते हुए अदालती-कार्रवाई की धमकी देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रूख के बाद पूरे देश भर में म्युनिसिपलों के सामने यह रास्ता खुल गया है कि वे इस आदेश के मुताबिक अपने-अपने शहर में कुत्तों को बाड़ों में बंद कर सकें।

यह मामला जानवरों और इंसानों के सहअस्तित्व का है। दसियों हजार बरस पहले इंसानों ने शायद एक जंगली नस्ल को पालकर उसे घरेलू और पालतू बनाया, और वह इंसान के सबसे वफादार प्राणी बन गए। लेकिन यह बात इंसानों के पाले हुए कुत्तों तक तो सीमित थी, जब सडक़ों पर बिना किसी घरवाले कुत्ते बढऩे लगे, तो जाहिर है कि न तो उनका टीकाकरण हो सका, और न ही बधियाकरण। नतीजा यह निकला कि कुत्तों में पैदाइश के हर मौसम में आबादी बढ़ जाती है, और म्युनिसिपल किसी भी तरह उन पर काबू नहीं पा सकता। स्थानीय संस्थाओं के कामकाज का वैसे भी ऊपरवाला मालिक होता है, और ऐसे में सडक़ों के कुत्तों को पकडक़र उनकी नसबंदी करके फिर उसी इलाके में ले जाकर छोडऩे का कोई हिसाब-किताब तो हो नहीं सकता। नतीजा यह होता है कि कुत्तों की आबादी शहरों सडक़ों पर बेकाबू बढ़ रही है, और लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से, या कि पशुप्रेम से उन्हें खाने को भी देते हैं, और वे सडक़ों पर पलते रहते हैं, और बहुत से मामलों में राह चलते लोगों को काटते भी रहते हैं। कारों के पीछे दौड़ते कुत्ते उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन दुपहियों पर चलने वाले लोगों पर जब वे झपटते हैं, तो उनके कहीं गिरने या टकराने का खतरा भी रहता है, और कुत्तों के काटने पर लगने वाले पांच इंजेक्शन यह संपादक भी अभी-अभी लगवा चुका है। फिर भी हम बिना किसी पूर्वाग्रह के इस मुद्दे पर यह लिखना चाहते हैं कि सडक़ों से कुत्तों को हटाए बिना कोई चारा नहीं है। जिन लोगों को उनकी फिक्र हो रही है, वे उन्हें अपने घर ले जाकर पाल सकते हैं, उन्हें टीका लगवा सकते हैं, और इलाके के बाकी लोगों को, वहां से गुजरने वाले लोगों को खतरे से दूर रख सकते हैं। जिन लोगों को इन कुत्तों को सडक़ों पर ही रखने की जिद है, उनके सामने इन्हें पालने का विकल्प रखना चाहिए, वरना म्युनिसिपल एक या अधिक बाड़े बनाकर इन कुत्तों को वहां रखे, और धीरे-धीरे प्राकृतिक रफ्तार से इनकी आबादी घटती जाए। अभी तीन-चार दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक छोटी बच्ची को कई फुटपाथी कुत्तों ने जिस तरह से नोंचा, और काटा है, वह देखना भी भयानक है। उसके सिर और चेहरे पर ढेरों टांके लगाने पड़े हैं, और बच्चों-बड़ों पर ऐसे खतरे को देखते हुए सडक़ों पर पशुप्रेम का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। जब इंसानों ने पालतू कुत्तों की नस्ल तैयार की थी, उस वक्त आवारा कुत्तों की नस्ल तैयार नहीं की थी। लोगों ने जब पालना बंद कर दिया, तो उनमें से अधिकतर कुत्ते सडक़ों पर पलने लगे, जूठन और दान पर जिंदा रहने लगे, और अब लगातार उनका काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पशुप्रेमियों की जिद के मुकाबले इंसानों के सुरक्षित जिंदा रहने के हक को अधिक महत्व दिया है, जो कि आज की नौबत में एक जरूरी बात थी। पशुप्रेमियों और दानदाताओं के लिए कुत्तों के बाड़ों तक पहुंच रहना चाहिए, जहां वे कोई खाना पहुंचा सकें, और अपनी हसरत पूरी कर सकें। कुछ लोगों की भावनाओं और हसरत के लिए दूसरे लोगों के पांच-पांच इंजेक्शन लगवाने, और जख्मों का इलाज करवाने की नौबत ठीक नहीं है।

भारत के मीडिया में पाकिस्तान की इतिहास की सबसे बड़ी धमकी जोर-शोर से छपी है कि पाकिस्तानी सेनाप्रमुख आसिम मुनीर ने अमरीका के एक कार्यक्रम में यह कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान में आते पानी को रोकेगा, तो हम उस बांध के बनने का इंतजार करेंगे, और फिर उसे दस मिसाइलों से उड़ा देंगे। समाचारों में कहा गया है कि फील्डमार्शल का दर्जा प्राप्त आसिम मुनीर ने अमरीका के फ्लोरिडा में प्रवासी पाकिस्तानियों के एक बंद कार्यक्रम में कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ किसी युद्ध में उनके देश का अस्तित्व खतरे में पड़ा, तो वे परमाणु युद्ध छेड़ देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, और अगर उसे लगेगा कि वह डूब रहा है, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। भारत की एक प्रमुख समाचार वेबसाइट, द प्रिंट पर कल दोपहर आए इस समाचार के बाद यहां से इसे उठाकर भारत के अधिकतर प्रमुख अखबारों ने इसे छापा। समाचार में यह भी लिखा हुआ है कि अमरीका में हुए इस कार्यक्रम में लोगों के मोबाइल फोन बाहर रखवा दिए गए थे, और वहां मौजूद लोगों से बात करके बाद में द प्रिंट ने भाषण के इन हिस्सों से यह समाचार बनाया है।

यह याद रखने की जरूरत है कि अभी कुछ हफ्ते पहले आसिम मुनीर को अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति भवन में खाने पर आमंत्रित किया था, और दोनों के बीच खासी लंबी चर्चा हुई थी। इसके अलावा भी पाकिस्तानी सेनाप्रमुख की अमरीका में कई दूसरे फौजी और सरकारी नेताओं से बात-मुलाकात होती रही है। यह लोकतांत्रिक देशों में कुछ अटपटी बात लगेगी क्योंकि निर्वाचित लोकतंत्रों में निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसी बात-मुलाकात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बुरी तरह से नाकामयाब लोकतंत्र दिखता है जिसमें सेना एक समानांतर सरकार चलाती है, या कि सरकार के ऊपर से अपना काबू रखती है। इसलिए आसिम मुनीर के नाम से निकली इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

अब भारत के एक समाचार स्रोत से निकलकर भारत में चारों तरफ इसे छपे अब करीब चौबीस घंटे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान या अमरीका के किसी भी समाचार स्रोत में ऐसा समाचार नहीं है। हो सकता है कि बंद कमरे में पाकिस्तानी फौजी मुखिया की कही यह बात पाकिस्तान में छापना लोगों के लिए आसान न हो, लेकिन अमरीका में तो मीडिया पर ऐसा कोई खतरा नहीं रहता है, और अगर सवा सौ लोग ऐसे डिनर पर मौजूद थे, और पाकिस्तानी फौजी प्रमुख उसमें बोलने वाले थे, तो अमरीकी मीडिया की भी कुछ दिलचस्पी उसमें हो सकती थी। जब द प्रिंट से परे किसी स्रोत पर यह समाचार नहीं मिला, तो हमने इंटरनेट पर चारों तरफ इस बयान को ढूंढने की कोशिश की। हमने दो-तीन अलग-अलग एआई टूल्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन चैटजीपीटी से लेकर जेमिनी तक ने सिवाय द प्रिंट के और किसी जगह इस बयान की शुरूआत नहीं पाई। करीब चौबीस घंटे बाद भी पाकिस्तानी मीडिया पर इसकी कोई प्रतिक्रिया एआई टूल्स नहीं देख पाए। और द प्रिंट पर इस असाधारण और अभूतपूर्व बयान में बहुत बड़ी धमकियां गिनाई गई हैं जिनमें आसिम मुनीर के शब्दों में यह कहा गया कि पाकिस्तान अपने हमले की शुरूआत भारत के पूर्वी इलाके से करेगा जहां उसके सबसे मूल्यवान संसाधन है, और फिर वह पश्चिम की ओर बढ़ेगा। यहां पर इस सिलसिले में यह याद रखने की जरूरत है कि डॉनल्ड ट्रम्प लगातार, अब तक करीब तीन दर्जन बार यह सार्वजनिक दावा कर चुके हैं कि दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध उन्होंने रूकवाया है। और पाकिस्तान ने ट्रम्प का नाम नोबल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत भी किया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अभी एक सिपाही द्वारा अपनी पत्नी से मांगे गए तलाक की अपील खारिज कर दी, और अपने सास-ससुर के साथ रहने वाली इस पत्नी को आदर्श भारतीय महिला बताया कि पति से करीब दो दशक से अलग रहने के बाद भी इस महिला ने ससुराल वालों के साथ रहना जारी रखा, और सिंदूर-मंगलसूत्र जैसे शादी के प्रतीकों को नहीं छोड़ा। अदालत ने उसे एक हिन्दू आदर्श नारी बताया है, और इस मामले को इस हिसाब से अनोखा बताया है कि पति के त्याग के बावजूद पत्नी के अपने ससुराल में रहना असाधारण है, क्योंकि ऐसे अधिकांश विवादों में पत्नियां या तो अलग रहती हैं, या माता-पिता के पास चली जाती हैं। इस सिपाही ने तलाक की अर्जी लगाई थी कि उसकी पोस्टिंग अलग-अलग जगह होती है, 19 बरस से पत्नी उसके साथ नहीं रहती है, और अपने सास-ससुर के पास रहती है। उसका कहना था कि पत्नी अगर साथ नहीं रह रही है, तो यह तलाक मान्य किया जाना चाहिए। इस मामले में पति का तर्क यह था कि 2006 से उसकी पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के उसे छोड़ चुकी है जो कि क्रूरता और परित्याग के समान है।

यह बात सही है कि इस महिला ने अपनी मर्जी से सास-ससुर के पास रहना तय किया, उनकी सेवा भी की, और अपने को शादीशुदा मानते हुए मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना जारी रखा। इन्हीं सब वजहों से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों, जस्टिस विवेक रूसिया, और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी ने उसे आदर्श भारतीय महिला बताया, और कहा कि हिन्दू धारणा के अनुसार विवाह एक पवित्र, शाश्वत, और अटूट बंधन है, और एक आदर्श भारतीय पत्नी अपने पति द्वारा परित्यक्त होने पर भी शक्ति, गरिमा, और सदाचार का प्रतीक बनी रहती है। परित्याग के दर्द के बावजूद वह एक पत्नी के रूप में अपने धर्म का पालन करती है। वह न तो अपने पति की वापिसी की भीख मांगती है, न ही उसे बदनाम करती है, बल्कि शांत-धैर्य, और नेक आचरण को अपनी ताकत के लिए बोलने देती है। अदालत ने इस फैसले में एक जगह यह भी कहा कि एक आदर्श जोड़े को वैवाहिक न्यायालय जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अदालत ने तलाक की यह अर्जी खारिज कर दी।