विचार/लेख

-सच्चिदानंद जोशी

मालविका जी प्रति शनिवार शनि मंदिर और हनुमान जी के मंदिर जाती हैं। कभी कभार सारथी के रूप में हमें भी उनके साथ जाने का अवसर मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन जब मैं मंदिर परिसर में दाखिल हुआ तो दूर शनि मंदिर में एक बाला शनि देवता को तेल चढ़ाती दिखाई दी। उसकी वेशभूषा बहुत विचित्र सी दिखाई दी तो मैने मालविका जी से कहा ‘देखो वो लडक़ी सुपरमैन जैसी ड्रेस पहनी है। और उसके इनर नीले नहीं बल्कि स्किन कलर के हैं। ’ मालविका जी ने पहले तो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरा और फिर बोली’ अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारी दूर की नजर का चश्मा बनवाया है न । क्या अभी भी तुम्हे दूर का ठीक से दिखाई नहीं देता। जरा ध्यान से देखो उसने कोई इनर नहीं पहना है। और हां वो कोई लडक़ी नहीं है , हमारी उम्र की ही है।’

मैने गौर से देखा। मालविका जी सही थी। जिसे मैं स्किन कलर का इनर समझ रहा था दरअसल वो स्किन ही थी। यानी शॉर्ट्स भी शरमा जाए इतनी छोटी होजरी की शॉर्ट्स थी। और ऊपर सिर्फ उनके अंतर्वस्त्रों को ढंक सके इतना टॉप था। उसमें भी प्रतिस्पर्धा थी कि कौन ज्यादा दिखे अंतर्वस्त्र या टॉप। उम्र के आकलन में मेरी हमेशा गफलत होती है इसलिए मैं कभी वो करता ही नहीं ।लेकिन इतना जरूर था उन महिला को युवा की नहीं प्रौढ़ की श्रेणी में ही रखा जा सकता था।

शनि देवता को तेल चढ़ाने के बाद वे महादेव जी को जल चढ़ाने गई। उनका ये परिधान मंदिर में आए काफी दर्शनार्थियों का ध्यान खींच रहा था।माना कि दिल्ली में गर्मी है और इस मौसम में तो उमस के कारण चिपचिपाहट भी होती है लेकिन इतनी ?

हमारे सभी देवता बहुत सहृदय है और वे अपने भक्तों के श्रद्धा भाव को प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। उनकी दृष्टि सभी प्रकार के भक्तों को देखने की समान ही होती है। लेकिन उनकी सहृदयता का ऐसा फायदा उठाना तो जरा ज्यादती ही है।

घर वापसी के समय मालविका जी से उसी विषय पर चर्चा होती रही । मैं तो फिर भी सम्हाल कर ही बोल रहा था क्योंकि उस वस्त्र विन्यास ( जो भी था ) में ज्यादा रुचि दिखाना भी धोखे का ही था। लेकिन मालविका जी को भी वो वस्त्र विन्यास नागवार गुजरा था।

वैसे तो मंदिरों में जाने का कोई ड्रेस कोड नहीं है। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में है। कुछ उत्तर भारत के मंदिरों में भी है और जगहों पर भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मंदिरों में ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। फिर भी आम धारणा है कि मंदिरों में सौम्य वेश में ही जाना चाहिए।

भारत अन्य कुछ देशों की तुलना में सामाजिक दृष्टि प्रगतिशील या आधुनिक न हो लेकिन उपासना पद्धति के मामले में भारत की स्वतंत्रता अद्वितीय अतुलनीय है।

भूटान यात्रा के दौरान थिंपू के साइट सीइंग का कार्यक्रम था। पहली रात गाइड ने ग्रुप के सभी लोगों को बता दिया था कि हम कल कुछ मंदिरो में भी जायेंगे और वहां शॉर्ट्स और स्लीवलेस की पहन कर जाने की अनुमति नहीं होती । इसलिए या तो आप ऐसे कपड़े पहन कर ही न आएं या आप उन मंदिरों के अंदर न जाए। अगले दिन इतना कहने के बावजूद हमारे समूह का एक परिवार शॉर्ट्स और स्लीवलेस में सज्ज था। ‘हम तो ऐसे ही जायेंगे। वहां कौन देखता है।’ वाला भाव उनके चेहरे पर था।जब हम चलने को हुए तो गाइड ने उन्हें एक बार बस देखा। थिंपू के प्राचीन थिंपू चोर्टन पहुंचे तो दरवाजे पर ही दरबान ने उन्हें रोक लिए। वे उससे बहस करने लगे लेकिन दरबान का रवैया देख उन्हें चुप होना पड़ा। अंतत: मंदिर के अंदर जाने के लिए उन्हें वहीं से एक ढीला पजामा और शर्ट खरीदना पड़ा। जब वे ये खरीद रहे थे तब दरबान हमारे गाइड को डांट रहा था कि तुम अपने टूरिस्ट को सही गाइड क्यों नहीं करते।

बैंकॉक का महल देखने जाए तो उसी परिसर में बना टेंपल ऑफ एमरल्ड बुद्ध अवश्य देखना चाहिए। इस स्थानों पर हमेशा हजारों पर्यटकों की भीड़ रहती है। लेकिन वहां भी दरवाजे पर सूचना है कि आप अंदर शॉर्ट्स और स्लीवलेस में नहीं जा सकते। पर्यटकों की सुविधा के लिए वहां नाममात्र किराए पर रेप अराउंड मिलते हैं। मजेदार बात ये है कि वहां ‘कौन देखता है इतनी भीड़ में , चुपचाप से अंदर सटक लेंगे’ का भाव लिए पर्यटक नहीं होते और सभी इस अनुशासन का पालन करते हैं।

ग्रीस यात्रा के दौरान एक दिन तीन द्वीपों पोरस, हाइड्रा और इजीना की क्रूज यात्रा की।।उस पूरे क्रूज में हम ही सबसे ज्यादा कपड़े पहने थे। हालांकि हम भी बस जींस और टी शर्ट में ही थे। नूडल स्ट्रैप पहली बार उसी दौरान देखा था। यूरोप में ये अच्छा है कि कोई किसी को नहीं देखता और सब अपने में मस्त रहते हैं और ‘कोई क्या कहेगा’ सिंड्रोम से मुक्त रहते हैं। क्रूज यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम इजीना के इगोइस नेक्टरियस मॉनेस्ट्री में गए। ये बहुत पवित्र स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि यहां मांगी मन्नत पूरी होती है।

हम जैसे ही उस मंदिर में जाने लगे तो देखा हमारे क्रूज की अधिकांश जनता गायब है। हम लोगों में घटती आस्था के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक हमें बहुत सारे रंग बिरंगे काफ्तान और रैप अराउंड पहने लोगो का समूह दिखाई दिया। उन्हे पास से देखा तो चेहरे पहचाने से लगे। ये वही बालाएं थी जो दिन भर शॉर्ट्स और नूडल स्ट्रैप वाले टॉप में घूम रही थी। साथ में वही धुरंधर थे जो दिन भर लगभग खुले बदन हमारे साथ घूम रहे थे। मालूम हुआ कि इसके अंदर आप शॉर्ट्स और स्लीवलेस पहन कर नहीं जा सकते। एक काउंटर था जहां आपको काफ्तान और रैपराउंड मिलते थे जिसने दर्शन के बाद वही छोड़ कर जाना था।

कुछ साल पहले एक मित्र के परिवार में चर्चा सुनी थी जब उनकी बिटिया कॉलेज जाने लगी थी। मां ने बिटिया को टोका था ‘बेटी स्कर्ट थोड़ा नीचे तक पहना करो।’ और तब बिटिया ने झुंझलाते हुए कहा था ‘नीचे मतलब कितना नीचे? आप तो इंच टेप लेकर स्कर्ट की ऊंचाई तय कर दो।’ बहुत साल पहले मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा नदी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता था तो वो भी नवागाम बांध की ऊंचाई पर अटक जाता था। हम मध्य प्रदेश वाले कहते थे बांध की ऊंचाई कम करो और गुजरात वाले पूछते थे ‘नीचे मतलब कितना नीचे?’

वह विवाद तो खैर सुलझ गया और बांध भी बन गया। लेकिन स्कर्ट और शॉर्ट्स की ऊंचाई का विवाद तो शायद अभी भी कई घरों में चलता ही है। लेकिन सुपरमैन जैसी पोशाख और वो भी मंदिर में । बात कुछ अटपटी सी लगी इसलिए साझा कर दी।

- दिनेश श्रीनेत

साहित्य में विमर्श का भी अपना एक अनुशासन होता है। जब आप किसी रचनाकार को सार्वकालिक रूप से श्रेष्ठ कहे जाने वाले रचनाकार के बरअक्स महान बताते हैं, मसलन, दूसरी इस्मत चुगताई, आज का मंटो, नए जमाने का प्रेमचंद आदि आदि तो पहले तो यह समझना होगा कि जिनके समकक्ष आप अपने किसी चहेते तो खड़ा कर रहे हैं, उन्हें किसी ने आपकी तरह रातों-रात सर्टीफिकेट नहीं दिया है, यहां तक कि किसी एक व्यक्ति या आलोचक ने उ न्हें महान नहीं कहा है।

उन पर बाकायदा एक विमर्श चला, वाद-प्रतिवाद हुए, समय की कसौटी पर वे खरे पाए गए तभी उनकी चमक आज भी बरकरार है, वे आज भी प्रासंगिक हैं, तो आपको यह भी बताना होगा कि जिन्हें आप आज का 'कखग' साबित करने पर तुले हैं, उनका किस तरह से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुआ है, कैसे वे आपकी निजी पसंद-नापसंद से परे अपनी अहमियत स्थापित कर पाए हैं। अभी कितना समय गुजरा है कि उनके साहित्य पर सार्वकालिक होने का ठप्पा लगाया जा सके।

फेसबुक पर किसी लेखक या रचना के बारे में लिखी गई कोई भी टिप्पणी विमर्श नहीं होती है। वह विमर्श हो सकती है अगर उसका परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक हो, यदि कोई बात सिर्फ निजी कुंठा के तहत कही गई है तो उसका कोई साहित्यिक मोल नहीं है। उदाहरण के लिए किसी किताब या लेखक को यह कहकर खारिज कर देने कि वह मुझे समझ में नहीं आए।

ऐसा नहीं कि पहले ऐसी बातें नहीं कही जाती थीं। हमने अपने बचपन में जाने कितने लोगों को श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक और कमलेश्वर जैसे लेखकों के लिए गालियां निकालते देखा है। मगर उनकी बात किसी की बैठक या चाय की टपरी तक सीमित रहती थी, बात ओछी होती थी तो उसका विस्तार भी सीमित ही रहता था, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी टिप्पणी को किसी साहित्यिक पत्रिका ने विमर्श का विषय बना दिया हो। मगर सोशल मीडिया के दौर में हम सस्ती या सतही टिप्पणियों को विमर्श समझने की भूल कर बैठते हैं और खुद भी उसमें कूद पड़ते हैं। ऐसा करने से हल्की से हल्की बात को भी वजन मिल जाता है, जिसकी जरूरत नहीं है।

बेहतर होगा कि हम यह समझ सकें कि कौन सी बात विमर्श के दायरे में आती है और कौन सी नहीं। हिंदी के कई लेखक भी सोशल मीडिया पर आकर बेहद हल्की, कुंठाग्रस्त और संदर्भ से कटी हुई बातें कहने लगे हैं। याद रखें बात का मोल तब होगा जब लिखने वाले के पास कोई (अ) तुलनात्मक अध्ययन हो, (ब) बात रखने के पीछे कोई सुचिंतित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो, (स) बात स्थापित साहित्यिक, सौंदर्यशास्त्रीय या समाजशास्त्रीय कसौटी पर टिकी हो। यदि कोई निजी मत रख रहा है तो भी यह देखा जाना जरूरी है कि क्या वह मत उसके निजी वैयक्तिक आग्रह से परे किसी ऐसे मूल्य पर आधारित है, जिस पर अधिकांश लोग एकमत या कम से कम विचार करने को प्रस्तुत हों?

सोशल मीडिया पर किसी लेखक का रचनाकार की सराहना देखकर कभी पुस्तक या लेखक को न पढ़ें। वह लिखने वाले की निजी पसंद या अपने मित्र का प्रमोशन भर हो सकता है। उस लिखे को मूल्यांकन समझने की भूल न करें। यदि किताब अथवा लेखक का जिक्र करने वाला इतना ही भरोसेमंद है तो यह जरूर जांच ले कि क्या वह नियमित लेखकों और किताबों पर टिप्पणी करता रहता है? क्या वह सिर्फ समकालीनों पर ही टिप्पणी करता है, क्लासिक और अन्य महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लेखक उसकी सूची में नहीं है?

क्या वह जब किसी किताब या रचनाकार के बारे में लिखता है तो सिर्फ तारीफ़ करता है? वह कमियों की तरफ ध्यान नहीं दिलाता? उसकी शैली में विश्लेषण, तुलनात्मकता, रचनाकार के संसार की समझ नदारद है? यदि ऐसा है तो उसकी लेखनी गड़बड़ है। उस पर भरोसा न करें। उसे किसी भी तरह का मानक लेखन समझने की भूल न करें। उन्होंने वही किया है जो हम किसी के घर डिनर के बाद करते हैं। खाने की तारीफ करते हैं, क्योंकि यह औपचारिकता है और रिश्ते का तकाजा है।

बेहतर हो कि सोशल मीडिया के जरिए किसी लेखक को महान न मान लें, वहां पर सुझाई गई किताबें न खरीदें, पूर्ववर्ती लेखकों पर की जाने वाली अनर्गल टिप्पणियों पर कान न दें। जो ऐसा कर रहे हैं वो चाहे कुछ भी कर रहे हों, बौद्धिक और साहित्यिक संसार में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे रहे हैं। उनकी टिप्पणियों को दो दिन बाद खोजना भी मुश्किल हो जाता है। एक महीने बाद तो शायद याद रखना भी।

वास्तविक विमर्श के पास एक भाषा होगी, विमर्श में मानक होंगे, एक किस्म का अनुशासन होगा। उस विमर्श में तहजीब होगी। सामने वाले को सुनने का धैर्य होगा। खुद के लिखे-कहे पर पुनर्विचार का विवेक होगा। साहित्य सही-गलत के बीच परख और विवेक पैदा करता है, विवेकहीनता की अंधी दौड़ में आपको शामिल होने का आह्वान नहीं करता।

यदि कभी ऐसा लगे तो समझ लें वो चाहे जो हो, सत्य। शिव और सुंदर नहीं है। वह किसी काम का नहीं है। आप अनपढ़-कुपढ़-कुतर्की विमर्श को खारिज़ करेंगे तभी बेहतर लेखन की परख करने की योग्यता हासिल कर सकेंगे और साहित्य में वास्तविक और मूल्यवान विमर्श की तरफ बढ़ पाएंगे।

-सिद्धार्थ ताबिश

आपको मेरी ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे मगर इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।

अपने नौजवान होते बच्चों को बहुत ही गूढ़, दार्शनिक, शिक्षाओं से भरपूर किताबों और फिल्म इत्यादि से बचाइए.. जितना हो सके उन्हें इस सब से दूर रखिए.. खासकर तब जब आपका बच्चा सीधे दिमाग़ का हो.. लड़कियां तो फिर भी छोटी उम्र में काफ़ी समझदार हो जाती हैं मगर लडक़े नहीं.. लडक़ों को इस सब से बचाना बहुत ही जरूरी होता है.. ये आपके या समाज के लिए नहीं बल्कि उनके ख़ुद के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है।

इस जीवन का ये मेरा अपना अनुभव और निष्कर्ष ये है कि इस समय हम इंसानों की जितनी भी मानसिक और जीवन की दैनिक समस्याएं हैं उन सबका आधार कहीं न कहीं अधिक पढ़ाई, अधिक सोच और अत्यधिक दर्शन इत्यादि है.. और ये सब अब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है.. और हम इंसान इस समस्या की गंभीरता को नजऱंदाज़ करते चले जा रहे हैं।

अगर 14 या 16 साल की उम्र में आपका बच्चा वीगन बन रहा है तो ये कोई ख़ुशी की बात नहीं है, ये बता रहा है कि अत्यधिक किताबों और दार्शनिक बकलोली ने आपके बच्चे के दिमाग़ को पूरी तरह से चौपट कर दिया है.. और आपको अब उसे सारे दार्शनिक चोचलों से दूर करने का समय आ गया है.. अगर आपका नौजवान लडक़ा औरतों के पीरियड के दर्द को महसूस करने लगा है तो इसका अर्थ ये है कि उसकी दार्शनिक डोज़ बहुत अधिक हो चुकी है.. आपको अभी ये अच्छा लग रहा है और आपको लगेगा कि बड़े गर्व की बात है कि मेरा बेटा इतना समझदार है मगर यकीन मानिए ये बातें उसके भविष्य और सर्वाइवल के लिए बहुत घातक हैं

अपने नौजवान बच्चों को कम से कम किताबें दीजिए.. उन्हें दौडऩे दीजिए.. भागने दीजिए.. खेल कूद करने दीजिए और जितना हो सके शारीरिक मेहनत करने दीजिए.. उन्हें मस्तिष्क का बहुत अधिक इस्तेमाल करने से बचाइए.. जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति समझदारी भरी संवेदनशीलता ठीक है मगर वो संवेदनशीलता कब बेवकूफी बन जाती है ये हम और आप समझ नहीं पाते हैं.. अत्यधिक संवेदनशीलता बीमारी है, इस दौर में भी है और पहले के दौर में भी थी.. और किताबें इस बीमारी की मुख्य जननी होती हैं।

ज़्यादातर किताबें और कुछ नहीं बल्कि किसी लेखक का दिमाग़ी फितूर भर होती हैं.. वो व्यक्ति जिसने कभी प्रेम का ‘प’ भी न जाना हो वो प्रेम पर ग्रन्थ लिख सकता है.. और आप और आपके बच्चे उस प्रेम रहित व्यक्ति के ग्रन्थ को पढ़पर और उस पर बनी फिल्म को देखकर भावविभोर हो जाते हैं और जीवन में उसे उतारने का बेवकूफी भरा प्रयास करते हैं.. ऐसे ही सारे वो दर्शन हैं जो पूरी तरह से अप्राकृतिक होते हैं मगर उन पर इतनी किताबें लिख दी गई हैं कि अब वो सब सच और सही लगने लगा है.. जीवन की 99.9त्न किताबी बातें आपके और हमारे किसी काम की नहीं होती हैं.. हम और आप अपनी सारी जि़ंदगी अपनी परिस्थिति और वातावरण के अनुसार जीते हैं और उसी के अनुसार फैसले लेते हैं।

कम पढि़ए.. अधिक किताबें आपकी दोस्त नहीं बल्कि मानसिक दुश्मन होती हैं.. खासकर तब जब आपमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता न हो.. तब किताबें आपके लिए घातक होती हैं.. अपने बच्चों के बालमन को बहुत अधिक शिक्षा, दर्शन और सीख से बचाइए।

मेरी ये बात शायद आपको एकदम से समझ न आए मगर जब आप अपना जीवन और जीवन की दैनिक और पारिवारिक समस्याएं और दुख देखेंगे तब आप समझ जायेंगे कि वो सब मस्तिष्क जनित और किताबी ज्ञान पर आधारित हैं.. इस दौर की ज़्यादातर मानव समस्याएं अधिक पढ़ाई और अत्यधिक शिक्षा का नतीजा हैं.. अत्यधिक शिक्षा द्वारा हम धीरे धीरे मानवों को वेजिटेबल बनाते जा रहे हैं।

-देवेन्द्र सुरजन

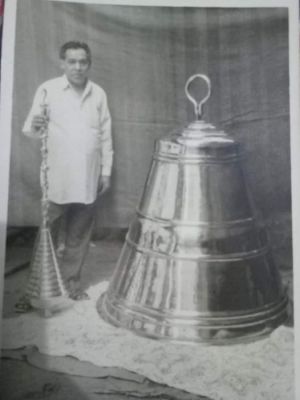

आज नाना की याद आ गयी, गरीबी का दौर था, परिवार पालने के लिए नाना उस वक़्त रिक्शा चलाते थे, लेकिन आमदनी उतनी नही होती थी कि परिवार पाल सके, फिर नाना ने पीतल की कारीगरी सीखी।

नाना पीतल के कारीगर हुआ करते थे, काम में सफाई इतनी की उस वक़्त दूर दराज के मंदिरों में उनके काम का नाम चलता था, दूर दूर से बड़े बड़े पंडित आते और कहते थे अब्दुल ख़ालिक़ साहब मंदिर की जलाधारी का काम तो आपसे ही कराना है चाहे 2 महीने लग जाएं या 3 महीने लग जाएं।

नाना का काम पीतल की जलाधारी, नाग और बड़े घंटे बनाने का था, उन्होंने जो पीतल के जलाधारी और नाग बनाये वो भारत में अलग अलग शहरों के शिव मंदिरों में लगे हुए है।

मुसलमान होने के बाद भी पंडित घंटो बैठे रहते थे, पानी पीते, नाश्ता करते, उनके कारखाने पर उनकी की हुई नक्काशी देखने बैठे रहते। नाना ने उज्जैन के, इंदौर के, गुजरात के कई मंदिरों के लिए भी जलाधारी बनाई... शायद सैकड़ो मंदिरों में घण्टियाँ, जलाधारी, नाग बनाकर भेजे और हाँ दाम मुँह माँगा मिलता था और इनाम भी।

मुसलमान होकर मंदिरों को संवारने के काम करते थे तो समाज से समझाइश भी आती थी, लेकिन उन्होंने न कभी अपना मज़हब छोड़ा न किसी धर्म की बुराई सुनी।

उनका हुनर उनके बच्चे पालने का ज़रिया रहा और समाजो के बीच मोहब्बत का पैग़ाम भी।

उनकी मुँहबोली बहन चंदा बुआ जि़न्दगी रहने तक उन्हें राखी बांधने आती रही और ये एक भाई की तरह उनकी थाली में तोहफे देते रहे और रिश्ते निभाते रहे... नाना को हिन्दू मुस्लिम एकता और प्रेम की मिसाल के रूप में लिए 1990 -95 के दौर में समाचार पत्रो में खूब जगह मिली।

न जाने कितने मंदिरों के कारीगर मुसलमान रहे और न जाने कितनी मस्जिदों के मजदूर हिन्दू रहे, हम उस देश के वासी है, जहां गंगा और जमुना की संस्कृति है, पुराने लोग निभा गए अब आपकी हमारी बारी है।

(नफरत फैलाने से समाज नही बनता न परिवार बनता है, मोहब्बत ही इंसानियत का पैगाम है)

सुबूर अहमद गौरी

-अंशुल सिंह

बीते दिनों महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर का नाम अचानक से सुर्खियों में आया।

पुणे जि़ला मुख्यालय में ट्रेनिंग के दौरान पूजा खेडकर की ‘अनुचित मांगों और अभद्र व्यवहार’ की बात सामने आई तो उनका तबादला महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कर दिया गया।

मामले पर पूजा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने पूजा पर एफआईआर दर्ज कराई है और सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने का नोटिस जारी किया।

यूपीएससी का कहना है कि उन्होंने मामले की व्यापक जांच की और उन्हें फज़ऱ्ीवाड़े का पता चला।

पूजा ने विकलांग कोटे (पीडब्लूबीडी-5) के तहल सिविल सेवा परीक्षा 2022 पास की थी और उनका विकलांगता प्रमाण पत्र भी सवालों के घेरे में है। इसके बाद स्मिता सभरवाल नाम की आईएएस अधिकारी की लिखी एक पोस्ट पर बहस शुरू हो गई है।

क्या है पूरा मामला?

स्मिता सभरवाल 2001 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और अभी तेलंगाना कैडर में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

21 जुलाई की सुबह स्मिता ने एक्स पर विकलांग व्यक्तियों और सिविल सेवाओं को लेकर एक पोस्ट लिखा।

स्मिता ने लिखा, ‘विकलांगों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए। क्या एक एयरलाइन एक विकलांग पायलट को काम पर रख सकती है? क्या आप एक विकलांग सर्जन पर भरोसा करेंगे?’

‘आईएएस/आईपीएस/आईएसओएस जैसी सेवाओं की प्रकृति फील्ड-वर्क, लंबे समय तक काम करने वाले घंटे, लोगों की शिकायतों को सीधे सुनना है- जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की ज़रूरत होती है। इस प्रीमियर सर्विस को इस कोटे (विकलांगता कोटा) की जरूरत क्यों है?’

इस पोस्ट के बाद स्मिता को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

एक दिन बाद यानी 22 जुलाई को स्मिता ने एक और पोस्ट लिखा।

उन्होंने लिखा, ‘मेरी टाइमलाइन पर काफी आक्रोश देखने को मिला। मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से मौजूद समस्या पर बात करने से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है।’

‘विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं से यह भी जांच करने का अनुरोध करूंगी कि यह कोटा अभी भी आईपीएस/आईएफओएस और रक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं किया गया है। मेरा कहना यह है कि आईएएस अलग नहीं है।’

स्मिता सभरवाल ने आखिर में लिखा, ‘एक समावेशी समाज में रहना एक सपना है जिसे हम सभी मानते हैं। मेरे मन में असंवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है। जय हिन्द।’

‘स्मिता सभरवाल की बातें अपमानजक और निराधार है’

नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल संस्था के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने आईएएस स्मिता सभरवाल की टिप्पणी को भेदभावपूर्ण और विकलांगों के प्रति अज्ञानता बताया है।

अरमान अली का कहना है, ‘विकलांग व्यक्तियों की तुलना एयरलाइन पायलटों या सर्जनों से करना और यह कहना कि वे कुछ भूमिकाओं के लिए अयोग्य हैं, अपमानजनक और निराधार दोनों है। विकलांगों को मौक़े मिलें तो वो बेहतर कर सकते हैं। विकलांग डॉ। सतेंद्र सिंह इसका जीता-जागता उदाहरण हैं।’

अरमान बताते हैं, ‘यह तर्क कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है और इस प्रकार विकलांग व्यक्तियों को बाहर रखा जाता है, सक्षमवादी और पुरानी सोच में निहित है। विकलांगता का मतलब अक्षमता नहीं है।’

वो बोले, ‘आईएएस में विकलांग व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए, इस तरह के सुझाव देना न केवल अज्ञानपूर्ण है बल्कि आपत्तिजनक भी हैं। आईएएस में, विकलांग व्यक्ति अलग दृष्टिकोण और अनुभव लाते हैं जो निर्णय लेने और नीतियों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। भारत 10 करोड़ से अधिक विकलांग व्यक्तियों का घर है।’

मुकेश पवार दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र हैं।

उनके शोध का विषय ‘हिंदी सिनेमा में विकलांग विमर्श 1982-2020’ हैं और वो खुद भी विकलांग हैं।

मुकेश का कहना है कि आईएएस स्मिता सभरवाल की बातें और तर्क पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं।

वो कहते हैं, ‘सिविल सेवाओं की कुल 24 सेवाओं में विकलांग लोगों को 7-8 सेवाओं में नहीं रखा जाता है। जिनमें प्रमुख रूप से आईपीएस और आईआरपीएफएस जैसी सेवाएं शामिल हैं। जहां तक बात फील्ड वर्क की है तो आप पहले से ही क्यों मान रहे हैं कि आईएएस अधिकारी अकेले फील्ड में जाएगा। हर आईएएस चाहे वो विकलांग हो या न हो, उसके साथ अन्य अधिकारी और सहायक तो होते ही हैं। अगर कोई विकलांग है तो व्हीलचेयर के साथ जाएगा और नेत्रहीन है तो स्टिक के साथ जाएगा।’

‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में यह प्रावधान है कि अगर कोई विकलांग कहीं नौकरी कर रहा है तो उसके लिए अनुकूल माहौल बनाने की जि़म्मेदारी सरकार की है तो सरकार अपना काम करे। इसलिए स्मिता सभरवाल की बातें निराधार हैं।’

डिफेंस और आईपीएस जैसी सेवाओं में विकलांग कोटा नहीं है-स्मिता

अरमान अली डिफेंस में विकलांग लोगों के सवाल पर कहते हैं कि चुनौतियां हर नौकरी में हैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए उन पर काबू पाना कोई नई बात नहीं है।

अरमान कहते हैं, ‘आईएएस अधिकारी को मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) इयान कार्डोजो के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने 1971 की जंग लड़ी और वो एक विकलांग भी हैं। वो भारतीय सेना के पहले विकलांग अफ़सर थे जिन्होंने पहले बटालियन और फिर एक ब्रिगेड को कमांड किया।’

वो बोले, ‘टाटा इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक केआरएस जामवाल और जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सुरेश आडवाणी दोनों व्हीलचेयर पर हैं। डिफेंस समेत हर क्षेत्र में विकलांग लोगों को वो अवसर मिलने चाहिए जिनके वो हकदार हैं।’

मुकेश पवार कहते हैं कि मैंने विकलांग लोगों को डिफेंस में देखा है और मैं चाहता हूं कि स्मिता सभरवाल भी ऐसे विकलांग लोगों से मिलें।

उनका कहना है, ‘डिफेंस में एक फील्ड होती है नॉन-कॉम्बैट, जहां विकलांग लोग ऑफिस वर्क और टेक्निकल काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो सीमा पर जाकर नहीं लड़ पाएंगे। भारत में अभी महिलाएं भी सीमा पर तैनात नहीं होती हैं तो फिर विकलांगों को इस नजर से क्यों देखा जा रहा है।’

‘दरअसल समाज में समस्या यह है कि विकलांग व्यक्ति को हर क़दम पर साबित करना होता है कि वो योग्य है। यही समाज की सबसे बड़ी समस्या है। समाज अपने पूर्वग्राहों के आधार पर नियम बनाता है और विकलांगों को मौक़ा ही नहीं देता है।’

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

स्मिता सभरवाल के पोस्ट पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आलोचना करते हुए इसे ‘सीमित सोच’ और ‘नौकरशाहों का विशेषाधिकार’ बताया।

उन्होंने लिखा, ‘यह बहुत ही दयनीय और बहिष्कार करने वाला नज़रिया है। यह देखना दिलचस्प है कि नौकरशाह कैसे अपनी सीमित सोच और विशेषाधिकार दिखा रहे हैं।’

स्मिता सभरवाल ने प्रियंका को जवाब देते हुए लिखा, ‘मैडम, सम्मान के साथ, अगर नौकरशाह शासन के प्रासंगिक मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेरे विचार और सोच 24 साल के करियर के अनुभव से आई है। यह कोई सीमित अनुभव नहीं है।’

‘कृपया पूरी बात पढ़ें। मैंने कहा है कि दूसरी सेंट्रल सर्विसेज की तुलना में ्रढ्ढस् (ऑल इंडिया सर्विसेज) की जरूरतें अलग हैं। प्रतिभाशाली विकलांगों को निश्चित रूप से बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं।’

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने लिखा, ‘हैरान हूं कि एक आईएएस अधिकारी विकलांगता के बारे बुनियादी रूप से इतनी अंजान हैं। अधिकांश विकलांगताओं का सहनशक्ति या बुद्धिमत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यह ट्वीट दिखाता है कि इन्हें ज्ञान और विविधता की सख़्त जरूरत है।’

करुणा नंदी के पोस्ट पर भी स्मिता सभरवाल ने प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने लिखा, ‘मैडम, मुझे बुनियादी रूप से इस नौकरी की ज़रूरतों के बारे में पता है। यहां मुद्दा फ़ील्ड की नौकरी के लिए योग्य होने का है। इसके अलावा मेरा विश्वास है कि सरकार के अंदर अन्य सेवाएँ जैसे डेस्क वर्क या थिंक-टैंक उनके (विकलांग) के लिए सही हैं।

‘कृपया तुरंत निष्कर्ष पर ना पहुंचें। कानूनी ढांचा समानता के अधिकारों की पूरी सुरक्षा के लिए है। वहां कोई बहस नहीं है।’

नियम क्या कहते हैं?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत कुल 21 श्रेणियों की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है।

विकलांगता के मामले में संघ लोक सेवा आयोग इसी अधिनियम के तहत काम करता है।

अधिनियम के मुताबिक़, विकलांग लोगों के लिए पांच तरह की विकलांगता श्रेणियों में आरक्षण तय किया गया है:-

दृष्टिहीन या आंखों की रोशनी कम है

बिल्कुल ना सुनाई दे, कम सुनाई दे या सुनने में दिक्कत

चलने-फिरन में अक्षम लोग, एसिड अटैक पीडि़त, बौनापन या जिनका मांसपेशीय विकास ठीक से न हुआ हो

ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक बीमारी

इन चारों में से एक से ज़्यादा प्रकार की विकलांगता

इस आधार पर यूपीएससी में विकलांग व्यक्तियों के लिए चार फीसद नौकरियां आरक्षित हैं और इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए कम से कम 40 फीसदी विकलांगता होनी चाहिए। हालांकि, इस अधियनियम के दायरे से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा (आईआरपीएफ़एस) और दानिप्स जैसी सेवाओं को बाहर रखा गया है। (bbc.com/hindi)

-डॉ. आर.के. पालीवाल

हमारा संविधान धर्म और जाति के नाम पर किसी भी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं देता। सरकार और प्रशासनिक मशीनरी का भी यह संवैधानिक दायित्व है कि वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म या जाति विशेष को लाभ या हानि पहुंचती है। संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद काफी राजनीतिक दल और इन दलों के बड़े नेता धर्म और जाति का उपयोग अपनी अपनी तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए करते हैं।

कोई दल बहुसंख्यकों को अपने बाड़े में बांधकर रखना चाहता है और कोई अल्प संख्यक समुदायों को अपनी मिल्कियत बनाना चाहता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हिंदुओं के मंदिरों के आसपास महालोक निर्मित करना सडक़, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से भी अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है तो कांग्रेस और इंडिया गठबन्धन के समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे घटक जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। यह मामला राजनीतिक दलों तक ही नहीं रुकता।

अब प्रशासनिक अधिकारियों में भी धीरे धीरे एक बड़ा वर्ग अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए जनहित के नाम पर ऐसे ही प्रशासनिक फैसले करने लगा है जिनसे उनके आकाओं की कृपा दृष्टि बढ़े। ऐसे सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी दिनोदिन बढ़ रही है जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पोस्ट से यह साफ झलकता है कि वे जन सेवकों की आचरण नियमावली से इतर किसी विशेष राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के संगठन पदाधिकारी भी इन जन सेवकों को अपने दल के कार्यकर्ता की तरह ही मानते हैं और उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में खूब दखलंदाजी करते हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा कई दशकों से विशुद्ध धार्मिक आस्था की यात्रा रही है। इसमें सरकार की तरफ से न कभी कोई ख़ास रियायत रहती थी और न कोई प्रतिबंध। जिन गांवों, कस्बों और शहरों से यह यात्रा निकलती थी वहां के स्थानीय निवासी धार्मिक यात्रियों की वैसी ही साधारण सी सेवा करते थे जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा के दौरान होती है। इधर हाल के वर्षों में इस यात्रा को खुलेआम राजनीतिक सरंक्षण मिलने लगा है और प्रशासनिक अधिकारी कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा तक करने लगे हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा पथ पर पडऩे वाली दुकानों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे दुकान के मालिक और वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक करें। विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट करने का उपक्रम बता रहे हैं जबकि पुलिस प्रशासन इसे एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था बता रहा है। एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया है। यदि यह निर्देश सुरक्षा कारणों से दिया गया है तब कावडिय़ों को भी अपनी पहचान सार्वजनिक करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि कोई असामाजिक तत्व कावडिय़ों के वेश में कोई दुर्घटना न कर सके। विगत में सैनिकों, पुलिस, सुरक्षाकर्मियों आदि के वेश में बदमाशों ने काफी वारदातों को अंजाम दिया है।

संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पूर्व होने वाली सर्वदलीय बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है इसलिए उम्मीद है कि संसद सत्र में इस मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष में तनातनी हो सकती है। जिस तरह से लोकसभा के शुरुआती शपथ सत्र में हंगामा हुआ था यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। जिस संसद से देश के नीति निर्धारण और नागरिकों के कल्याण कार्यों की उम्मीद की जाती है उसका समय गैर जरुरी मुद्दों पर जाया होना राष्ट्रीय क्षति है। हम आशा ही कर सकते हैं कि हमारे जन प्रतिनिधि और सरकार धर्म और जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर संविधान का मान रखते हुए जन कल्याण के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें।

- दिनेश श्रीनेत

हर रोज़ सुबह जिस वक़्त भी आँखें खुलती हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज का दिन 'एक और दिन है' या आज का दिन 'ऐसा दिन' है जो इससे पहले कभी नहीं आया। जाहिर सी बात है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि वह दिन भीतर से कोई उत्साह लेकर आए। बहुत बार वह दिन एक और दिन बनकर रह जाता है। बीते हुए दिन उसकी पीठ पर सवार होते हैं और आने वाले दिन उबासियां ले रहे होते हैं।

इसके बावजूद इच्छा यही होती है कि नया दिन एक मुस्कराते हुए अजनबी की तरह मिले। हालचाल पूछने का तो मन हो। आधा दिन उसको जानने की उत्सुकता में बीत जाए और आधा दिन उसके साथ बने रहने की कोशिशों में गुजर जाए। इसलिए मुझे ठहरी हुई सुबहें अच्छी लगती हैं। दिल्ली की वो सुबह नहीं, जिसमें घड़ी की टिकटिकी के पीछे-पीछे भागना होता है।

कभी जब मैं इस शहर में नहीं रहता था और आया तो मेहमान बना फिरता तो मुझे दिल्ली की सुबहें बहुत अच्छी लगा करती थी। मैं लोकल बस में सुबह-सुबह लोगों की चुस्ती देखकर दंग रह जाता था। ऑफिस जाती महिलाएं। स्कूल के जाते बच्चे, लोग, तेज-तेज चलते लोग। जब बस किसी मोड़ से घूमती तो चौराहे पर सुबह की चुंधियाई रोशनी में बहुत सारे कबूतर फडफ़ड़ाते थे। अब ठहरी सुबह इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें दिन का स्वागत करने की फुरसत होती है।

किसी से मिलने का सबसे सुंदर समय मुझे सुबह 9 बजे का लगता है। मैं बिना किसी हड़बड़ी के उसके साथ अपने ऑफिस की कैंटीन में चाय पी सकूँ। या किसी अभी-अभी खुले रेस्टोरेंट में एक कप कॉफी का। हम कभी सोच ही नहीं पाते कि सुबह की अच्छी मुलाकातें, अच्छी बातें, कोई सुंदर सा गीत या किताब के कुछ पन्ने हमारे पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं। मगर दिल्ली की भागदौड़ से भरी जि़ंदगी में ऐसा कहां हो पाता है।

बेहतर है कि भागते लोगों के चेहरों में ही अपने लिए कोई उम्मीद तलाश लें। ऐसे चेहरे जो दो पल के लिए अपनी झलक दिखाकर हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे। सडक़ों के किनारे उगे फूल, झुक आई लताएं, फुटपाथ पर उगी घास, जो भी दिख जाए। तो कभी-कभी सोचता हूँ कि जब हमने होश संभाला था तो अतीत का बोझ लिए बिना इस दुनिया को देखा करते थे।

तब दुनिया कितनी सुंदर दिखती थी। बादल बादल ही दिखते थे, बारिश के बाद सडक़ों पर पानी भरने की चिंता नहीं सताती थी। फिर मन में आता है कि क्या ही अच्छा होता अगर आज भी अतीत के बोझ को उतार फेंकते और दुनिया को उसी तरह से देखते, जैसे तब देखा करते थे। मानो पहली-पहली बार देखा हो।

मेरा इस विचार पर यकीन गहरा होता जाता है। अतीत का बोझ तो हम खुद ही लेकर घूमते हैं। जो बीत चुका, वह तो अब है ही नहीं। फिर यह भी सोचा हूँ कि भला हर रोज एक ही राह से गुजरते हुए हम नया कैसे महसूस कर सकते हैं? जवाब मेरे पास है। कुछ पुराना होता ही नहीं है।

हमारे देखने के तरीकों में पुरानेपन के परदे खिंच चुके होते हैं। नहीं तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, वह रास्ता हर बार नया होता है। क्योंकि हर दिन नया होता है। कैलेंडर में तारीख बदल जाती है। मौसम बदल जाता है। हवाएं बदल जाती हैं, हम बदल जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड किसी नए स्वरूप को ग्रहण कर रहा होता है।

मैं भोले उत्साह से अजनबी दिन, अजनबी सडक़ों, अनजान लोगों को देखता हूँ। और इस तरह बाहर की दुनिया जैसी भी हो, भीतर नए-पुराने का संघर्ष चलता ही रहता है। साधारण दिनों में अतीत हो गए उजले चमकदार दिनों की यादें बहुत काम आती हैं।

उनके सहारे भी अक्सर उसी तरह से दिन कट जाता है, जैसे अजनबी चेहरों को देखते हुए।

-नासिरुद्दीन

पिछले दिनों एक ‘बहू’ सुर्खियों में रही हैं। उनके सास-ससुर ने उन पर कुछ आरोप लगाए हैं।

वे सेना के कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी हैं। अंशुमान सिंह को हाल में ही मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला है।

यह सम्मान राष्ट्रपति ने उनकी पत्नी स्मृति सिंह और माँ मंजू सिंह को दिया। इसी के बाद मीडिया में कई तरह की बातें उनके सास-ससुर के हवाले से आ रही है। वह बातें कुछ इस प्रकार हैं।

बहू सब कुछ लेकर चली गई।

हमारे पास बेटे की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं बचा।

हम तो बहू को बेटी की तरह रखते।

वह शादी करना चाहती तो नहीं रोकते।

हम तो अपने छोटे बेटे से उसकी शादी करा देते।

सेना की नीति में परिवार की परिभाषा में बदलाव हो।

उसे प्यार नहीं था।

वह देश छोडक़र चली जाएँगी।

यह सब पढ़-सुन कर ऐसा लग रहा है कि वे अपनी बहू के बारे में नहीं किसी मुजरिम के बारे में बात कर रहे हैं।

अगर वे इन बातों के ज़रिए किसी तरह के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ा यह नहीं है, जो इन्होंने अपनाया है।

मीडिया का नज़रिया भी रेखांकित करने वाला है। वह आमतौर पर ऐसे मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। इन सबके केन्द्र में एक स्त्री है तो इसे पेश करने का अंदाज़ और अलग हो जाता है।

हालाँकि, इस पूरे विवाद के केन्द्र में जो व्यक्ति है, उसकी बात अब तक सुनाई नहीं दी है। इन सब पर सार्वजनिक तौर पर इतनी चर्चा हो रही है कि अब यह मुद्दा निजी दायरे से बाहर निकल चुका है। इसलिए इससे निकलने वाले मुद्दों पर चर्चा करना ग़लत नहीं होगा।

स्त्री के जीवन के बारे में कौन फ़ैसला लेगा?

इमेज कैप्शन,स्मृति सिंह से बात करते भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी।

तो क्या एक स्त्री का अपने बारे में फ़ैसला लेना अपराध है? क्या एक स्त्री का अपने मृत पति से जुड़ी चीज़ों पर हक़ जताना ग़लत है? उसका कोई हक़ है भी या नहीं?

क्या स्त्री का जीवन महज़ पति और पति के परिवार से ही जुड़ा है? स्त्री के होने में पति के होने की भूमिका कितनी है?

क्या पति की मृत्यु के बाद भी वह उस जुड़ाव के लिए बाध्य है? क्या किसी स्त्री के जीवन में पति का न होना, उसकी जि़ंदगी से हर तरह की रंगत का दूर हो जाना है?

वह चाहे तो क्या अपना नया वैवाहिक जीवन शुरू नहीं कर सकती है? अगर उसे नया वैवाहिक जीवन शुरू करना है तो उसका विकल्प भी क्या वह घर ही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसी स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं? या स्त्री का जीवन पति से ही शुरू होता है और पति पर ही ख़त्म होता है?

शादी के बाद पति का न रहना क्या स्त्री की जि़ंदगी का भी अंत माना जाएगा? क्या शादी के बाद उसकी स्वतंत्र पहचान भी ख़त्म हो जाती है? या उसकी अपनी व्यक्तिगत जि़ंदगी और शख़्सियत ही ख़त्म समझ ली जाए?

सबका दुख, दुख ही है

दुखों की तुलना बेमानी है। दुख तराज़ू पर तौले जाने वाली चीज़ नहीं है। ऐसा करना दुखी लोगों के दुख को कमतर करना है।

खबरों के मुताबिक़, अंशुमान और स्मृति की आपसी पसंद की शादी थी। वे दोनों काफ़ी समय से एक-दूसरे को जानते थे। ज़ाहिर है, अंशुमान का न रहना, स्मृति की जि़ंदगी में भी बड़ा ख़ालीपन पैदा कर गया होगा।

दुख का पहाड़ सिफऱ् माँ-बाप पर नहीं गिरा है। स्मृति पर भी दुख का पहाड़ है। उनका वैवाहिक जीवन तो अभी शुरू ही हुआ था। उस पर एक झटके में विराम लग गया। उसने अपना साथी खोया है।

किसी स्त्री का अपने साथी को खोना क्या होता है, यह हमें समझना होगा। ऐसी हालत में उनके सामने लम्बी जि़ंदगी पड़ी है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि जब हम इन मुद्दों पर बात करें तो इस बात का ख्य़ाल रखें। मीडिया के ज़रिए व्यक्तिगत जि़ंदगियों की पड़ताल न करें।

स्त्री का जीवन और सात जन्मों का बंधन

इमेज कैप्शन,मरणोपरांत कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया

अभी हाल ही में एक शादी की धूम रही है। उस शादी में कन्यादान की महिमा का बखान हुआ। यही नहीं कहा गया कि शादी तो सात जन्म का साथ है। सात जन्म के साथ का विचार ही स्त्री को हमेशा से बाँधते आया है।

पुरुष को इस विचार से कभी बँधा नहीं पाया गया। तब ही तो हमारे समाज में सती जैसी प्रथा थी। स्त्रियाँ मृत पति के साथ ख़ुद का अंत कर लेती थीं। पुरुष मृत पत्नी के साथ ख़ुद का अंत करता हो, ऐसे तथ्य नहीं मिलते।

आज भले ही सती का अंत हो चुका हो लेकिन हमारी ख़्वाहिश स्त्री से कुछ ऐसे ही समर्पण की है। हम स्त्री से यही अपेक्षा करते हैं कि वह पूरी तरह से अपने पति से बंधी रहे। किसी भी सूरत में वह उससे अलग अपने अस्तित्व के बारे में न सोचे।

पति की मृत्यु के बाद भी उसका समर्पण ख़त्म न हो। यह अपेक्षा पतियों से नहीं दिखती यानी यह एकतरफ़ा अपेक्षा है। स्त्री से यह अपेक्षा सभी समुदायों में है। कहीं यह मज़हब के नाम पर है तो कहीं रिवाज के नाम पर।

जिसका जीवन है, वह ख़ुद तय करेगा

कोई भी स्त्री अपनी आगे की जि़ंदगी कैसे गुज़ारेगी, यह तय करना उनका हक़ है। पति के न रहने पर वह कैसे और कहाँ रहेगी, यह भी उसे ही तय करने देना चाहिए।

उस पर किसी तरह का विचार थोपना, उसके उस हक़ को ख़त्म करना है। यही नहीं, उसे दिमाग़ी तौर पर किसी ख़ास दिशा में सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। उसे अपने बारे में फैसला लेने का पूरा मौक़ा मिलना चाहिए।

यह विचार कहाँ से आता है कि वे चाहें तो वे अपने छोटे देवर से ब्याह कर लें। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, स्त्री के लिए ब्याह ही जि़ंदगी जीने का एकमात्र विकल्प है। ये मान लिया जाता है कि उसे अगर एक पति मिल गया तो उसका जीवन धन्य हो गया।

दूसरा, वह अपने को उसी घेरे में रखे, जिस घेरे में वह थी। यानी वह पति के परिवार के साथ ही अपना भविष्य देखे। स्मृति या किसी भी स्त्री को इस दुविधा में क्यों डालना? या स्त्री की ‘सुरक्षा’ शादी ही है और वह शादी मृत पति के घर में ही हो?

ऐसे विचार उस नज़रिए की देन है, जो स्त्री को आज़ाद व्यक्तित्व नहीं मानता। यही नहीं स्त्री को जब बुरा साबित करना होता है तो उस पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों में दम हो न हो, समाज की नजऱ में उसे बुरा तो बना ही देते हैं।

यहाँ यह सवाल पूछना बेमानी नहीं होगा कि कितने ससुराल वाले बेटे के न रहने पर अपनी बहू को सम्मान के साथ बराबरी का परिवारीजन मानते हुए रखते हैं? ऐसी बहुओं की जि़ंदगी कितनी मुश्किल होती है, हम अपने समाज में देख सकते हैं।

स्मृति बन जाइए और फिर सोचिए

असल में जब तक उस स्त्री के तौर पर हम नहीं सोचेंगे जिसने अपने साथी को खोया है, तब तक हमें उस दिमाग़ी हालत का अंदाज़ा नहीं लगेगा जिससे स्मृति गुजऱी हैं या गुजऱ रही हैं।

हमें उनकी दिमागी हालत का पता नहीं। हमें उनकी बातें भी नहीं पता। हमें सारी बातें एक तरफ़ से पता चल रही हैंज् और मीडिया के ज़रिए जो पता चल रहा है, वह स्मृति को ‘अच्छी स्त्री’, ‘अच्छी या संस्कारी बहू’ के रूप में नहीं पेश करता।

सारी कथा इसके इर्द-गिर्द है कि वह चली गई। क्यों गई? क्या उसे नहीं जाना चाहिए? क्या उसे न चाहते हुए भी ख़ुद को बांध देना चाहिए?

स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व

बात घूम-फिरकर मूल मुद्दे पर आती है। यानी स्त्री का आज़ाद वजूद है या नहीं? स्त्री की अपनी जि़ंदगी है। स्मृति के पास तो लम्बी जि़ंदगी है। उस जि़ंदगी का वह क्या करेंगी, कैसे गुज़ारेंगी, किसके साथ गुज़ारेंगी- यह सिफऱ् और सिफऱ् उनका निजी मामला है।

यह किसी भी स्त्री का अपना फै़सला होना चाहिए। अगर वह नहीं चाहती है तो उसमें दख़ल देने का किसी को भी हक़ नहीं है। चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

थोड़ी देर के लिए हम सोचकर देखते हैं कि स्त्री की जगह पुरुष होताज् तो क्या उसके बारे में भी ऐसी ही चर्चा होती या उसे भी ऐसी ही सलाह दी जाती?

इस समाज के तराजू़ का एक पलड़ा पुरुषों की तरफ़ झुका है। वह उन्हें जितनी आज़ादी देता है, स्त्रियों को उतना ही बाँधता है। जो हो रहा है, वह एक स्त्री को बाँधने की कोशिश है।

ये सब यह भी बताता है कि बतौर समाज हम स्त्री के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। यह प्रकरण बता रहा है कि हमारे समाज में स्त्री होना कितना चुनौती भरा है। समाज हमेशा और हर रूप में उसे अपने ख़ास तरह के खाँचे में ढला देखना चाहता है। उस खाँचे से इतर स्त्री ने कुछ भी किया तो उसे नकार दिया जाता है। बुरी स्त्री बना दिया जाता है। (bbc.com/hindi)

- दिलनवाज पाशा

स्वामी यशवीर का कहना है कि वो अपने आंदोलन को देशभर में लेकर जाएंगे। मुजफ़्फ़ऱनगर से कऱीब 15 किलोमीटर दूर बघरा गाँव में आम के बाग़ों से घिरे ‘योग साधना यशवीर आश्रम’ के बाहर लगा लोहे का मज़बूत दरवाज़ा बंद है। गेट खटखटाने पर भीतर से पहचान की पुष्टि होने के बाद ही ये दरवाजा खुलता है। भीतर एक आम के पेड़ के नीचे स्वामी यशवीर प्लास्टिक की कुर्सी पर अकेले बैठे हैं। इस साधारण से दिखने वाले आश्रम में उनके अलावा सिर्फ उनके शिष्य ब्रह्मचारी स्वामी मृगेंद्र ही रहते हैं। पहले इस आश्रम में स्वामी यशवीर आसपास के लोगों को योग सिखाया करते थे और योग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही इस आश्रम की स्थापना हुई थी। स्वामी यशवीर ने भगवा वस्त्र पहने हैं जबकि उनके शिष्य ने सफेद वस्त्र। पीछे पूजा स्थल है और उसके ठीक बगल में यज्ञ स्थल, जहाँ सालाना यज्ञ होता है। स्वामी यशवीर ने कऱीब दो दशक पहले बघरा गांव में इस आश्रम की स्थापना की थी। 2015 में इस आश्रम में बने ‘महंत अवैद्यनाथ भवन’ का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था।

मुजफ़्फ़ऱनगर में प्रशासन के ढाबों, होटलों, चाय की दुकानों और खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों के मालिकों को अपने नाम बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित करने का आदेश देने के बाद से स्वामी यशवीर चर्चा में हैं। स्वामी यशवीर ने ही प्रशासन से ये क़दम उठाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी मांग न माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर सरकार यह काम नहीं करवा पाएगी तो ख़ुद ऐसा करवाएंगे। हालांकि रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।

विवादों से पुराना नाता

ये पहली बार नहीं है, जब स्वामी यशवीर का नाम चर्चा में हैं। इससे पहले भी वो कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। लेकिन हर बार वो विवादों से ही चर्चाओं में आए। ब्रह्मचारी स्वामी मृगेंद्र स्वामी यशवीर के साथ किसी साये की तरह रहते हैं। स्वामी मृगेंद्र ही आश्रम पहुंच रहे मीडियाकर्मियों को यशवीर से मिलवाते हैं। भीतर किसी को दाखिल करने से पहले वो अपनी सतर्क निगाहों से पूरी जांच-पड़ताल करते हैं। हाल के सालों में स्वामी यशवीर ने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों को उठाया है। उनके शिष्य का कहना है कि इसी वजह से स्वामी को खतरा भी रहता है। इस आश्रम की स्थापना से पहले के अपने जीवन के सवाल पर स्वामी यशवीर चुप्पी साध लेते हैं। मुजफ़्फ़ऱनगर के ही एक जाट परिवार में जन्मे स्वामी यशवीर दोबारा उनकी मूल पहचान के बारे में सवाल पूछने पर लंबी चुप्पी के बाद कहते हैं, ‘संतों से उनके निजी जीवन के बारे में प्रश्न नहीं किया जाता है। अभी हम हिंदू संत हैं, स्वामी यशवीर हैं, यही हमारी पहचान हैं।’ अपने जीवन के बारे में स्वामी यशवीर सिर्फ यही बताते हैं कि उन्होंने बचपन में ही अपना घर परिवार छोड़ दिया था और अब परिवार से उनका अधिक संपर्क नहीं हैं। मुजफ़्फ़ऱनगर के बघरा गांव में आश्रम की स्थापना करने से पहले वो हरियाणा में कई जगहों पर रहे और योग सीखा।

विवादित टिप्पणी से चर्चा में आए

मुजफ़्फ़रनगर से सटे शामली जिले के कांधला थाना इलाक़े की एक हिंदू युवती के एक मुसलमान युवक के साथ चले जाने के बाद आयोजित हिंदू पंचायत में यशवीर ने पैग़ंबर मोहम्मद पर मंच से विवादित टिप्पणी की थी। इस पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए थे। कांधला थाने में स्वामी यशवीर पर धार्मिक भावनाएं भडक़ाने और समाज में द्वेष फैलाने के आरोपों के तहत मुक़दमा दर्ज हुआ था। 28 दिसंबर 2015 को स्वामी यशवीर को गिरफ़्तार करके जेल भेजा गया था। उन पर आईपीसी की धारा 153, 153ए, 120बी और 295 के तहत मुक़दमा दर्ज हुआ था। इस मामले में स्वामी यशवीर कऱीब साढ़े सात महीने जेल में रहे थे। स्वामी यशवीर को 19 मार्च 2016 को ज़मानत मिल गई थी। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रशासन ने उन्हें जेल से छूटने से रोकने के लिए उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका) की धाराएं भी जोड़ दी थीं, जिस वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। स्वामी यशवीर पर रासुका लगाए जाने का तब हिंदूवादी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था। अगस्त 2016 में जब प्रशासन ने रासुका हटाई तब उनकी जेल से रिहाई हो सकी। स्वामी यशवीर जब जेल से रिहा हुए तो हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने उनका ज़बर्दस्त स्वागत किया था। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भी उन्हें मालाएं पहनाई थीं।

घर वापसी का दावा

स्वामी यशवीर का दावा है कि वो अब तक एक हज़ार से अधिक मुसलमानों की ‘सनातन धर्म में घर वापसी’ करा चुके हैं। स्वामी यशवीर ने हिंदू धर्म छोडक़र मुसलमान बनने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। उनके शिष्य के मुताबिक़ इस दिशा में स्वामी यशवीर के प्रयास अब भी जारी हैं। स्वामी यशवीर ‘घर वापसी’ करने वाले लोगों के लिए आश्रम में शुद्धीकरण हवन भी करते हैं।स्वामी यशवीर का दावा है कि वो ऐसे हज़ारों लोगों के संपर्क में हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं।

मुसलमान ढाबा मालिकों के खिलाफ आंदोलन

स्वामी यशवीर ने मुजफ़्फ़ऱनगर में हिंदू नामों से संचालित ढाबों और होटलों के मुसलमान मालिकों के खिलाफ साल 2023 में कांवड़ यात्रा से पहले आंदोलन शुरू किया था। स्वामी यशवीर दावा करते हैं, ‘हमें हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमान मालिकों के ढाबों के बारे में जानकारियां मिल रही थीं। ऐसे ढाबों पर हिंदुओं को गुमराह किया जाता है। हमने ठाना कि ऐसे सभी ढाबों को बंद कराना है। मुजफ़्फ़ऱनगर में हम कामयाब हो गए हैं, अब हमें अपनी इस मुहिम को राज्य और देश में विस्तार देना है।’ यशवीर कहते हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुहिम का समर्थन करें और देश भर में दुकानों और होटलों पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखे जाएं।

राजनीतिक कनेक्शन

स्वामी यशवीर बातचीत में अपनी राजनीतिक पहुँच भी ज़ाहिर कर देते हैं। स्वामी यशवीर कहते हैं, ‘यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे भरोसा दिया है कि वो पूरे प्रदेश में नाम लिखने की इस मुहिम को लागू करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई है, वो भी हमारे साथ हैं।’ स्वामी यशवीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी छुपी हुई नहीं हैं। साल 2022 विधानसभा चुनावों में उन्होंने चरथावल विधानसभा सीट से टिकट लेने का भरसक प्रयास किया था। आगे चुनाव लडऩे की संभावनाओं पर स्वामी यशवीर कहते हैं कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो राजनीति में भी आएंगे। उनके शिष्य स्वामी मृगेंद्र भी यही कहते हैं कि यदि ईश्वर चाहेगा तो स्वामी राजनीति में नजऱ आएंगे। अब स्वामी के पीछे कई हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं जो उनके कहने पर एकजुट हो जाते हैं।

स्वामी मीडिया के लगातार संपर्क में रहते हैं और अपने विवादित बयानों के वीडियो स्वयं ही पत्रकारों को भिजवाते हैं। फऱवरी 2023 में उन्होंने जमीअत उलेमा ए हिंद के अरशद मदनी और महमूद मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी के एक बयान को उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भडक़ाने वाला बताते हुए देवबंद में बहस करने की चुनौती दे दी थी। हालांकि देवबंद दारुल उलूम की तरफ़ कूच कर रहे स्वामी यशवीर को मुजफ़्फ़ऱनगर के शिव चौक पर कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने ही रोक दिया था। पुलिस के रोकने पर स्वामी सडक़ पर ही धरने पर बैठ गए थे।

देश भर में अभियान चलाने का इरादा

नाम लिखवाने के लिए चलाई गई मुहिम को सही ठहराते हुए वो कहते हैं, ‘हम बस ये चाहते हैं कि मुसलमान हमारे देवी-देवताओं का नाम इस्तेमाल कर हिंदुओं को गुमराह ना करें।’ स्वामी यशवीर की इस मुहिम के बाद कई मुसलमानों को काम से हटाया गया है और कई मुसलमान ढाबा संचालकों को कारोबार बंद करना पड़ा है। अपने क़दम को सही ठहराते हुए वो कहते हैं, ‘हमें उनके रोजग़ार को नहीं बल्कि अपने धर्म की पवित्रता और शुद्धता को देखना है। हमारी ये मुहिम मुजफ़्फ़ऱनगर में ही नहीं रुकेगी बल्की इसे हमें देश भर में लेकर जाएंगे। देश में लाखों मुसलमान हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। हम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमानों के होटलों और ढाबों को बंद करवाकर ही रहेंगे।’ हालांकि वो ये भी कहते हैं कि वो किसी से मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि वो सिफऱ् हिंदुओं में जागरूकता फैला रहे हैं। (bbc.com/hindi)

(इस रिपोर्ट में स्थानीय पत्रकार अमित सैनी ने सहयोग किया)

-दिलीप कुमार पाठक

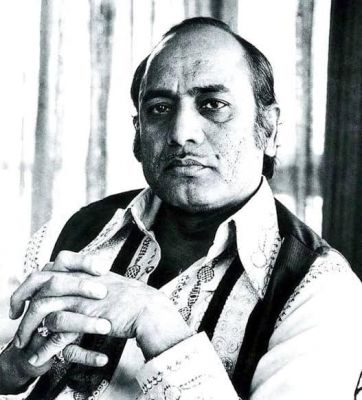

नसीरुद्दीन शाह केवल अदाकारी के कारण ही नसीर साहब नहीं बने बल्कि अपने एटिट्यूड के कारण भी यहां तक पहुंचे हैं। जो बच्चा बचपन से खुद को बाकियों से कमतर पाता हो, जिसके पिता ने तय कर लिया था कि तुम कुछ और बनोगे, अब नियति कहिए, विद्रोह या एटिट्यूड नसीर ने रंगमंच अपनी अलग राह चुन लिया। कहते हैं प्रतिभा अपना हर्जाना वसूल लेती है, लिहाज़ा नसीर को अपने पिता से वो नजदीकी नसीब नहीं हुई जो अन्य बच्चों को होती है। नसीर शाह ने नैशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा में इब्राहिम अल्काजी के स्वर्णिम दौर में ऐक्टिंग का कोर्स किया था। तब पुणे फि़ल्म संस्थान भी खुल चुका था, इक्का दुक्का किसी कलाकारों को छोड़ दें तो उसने देश को अदाकार नहीं दिए, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि अल्काजी साहब के जमाने के अदाकार-शागिर्दों की बात ही अलग है। रंगमंच की दुनिया में अल्काजी साहब ही वो उस्ताद हैं जिन्होंने नसीर शाह को निखारा।

कहते हैं कि हृस्ष्ठ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो एक बार चला जाता है वो बोलने, लिखने, ख़ासकर व्यक्त करने की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। गौरतलब है कि अभिनय का सबसे प्रमुख टूल भावों की अभिव्यक्ति ही है। हृस्ष्ठ में ओमपुरी के साथ नसीर की दोस्ती केवल दो लोगों की दोस्ती नहीं बल्कि समानांतर सिनेमा की नींव पड़ रही थी। ओम पुरी अपनी अंतिम साँस तक खुद को माता-पिता से पैदा किए जाने के बाद हम उम्र दोस्त नसीर को अपना पालक दोस्त कहते रहे हैं, कोई ओम पुरी के जाने की पीड़ा नसीर की आँखों में देख सके तो देख ले साफ दिखाई देती है।

अभिनय, नाटक, थिएटर को लेकर नसीर के सिद्धांत उन्हें बांकी अभिनेताओं से अलग बनाते हैं। आज भी थिएटर को दिल में रखते हैं, हिन्दुस्तानी सिनेमा के इकलौते ऐक्टर हैं जो सुपरस्टार बनने के बाद भी नाटक जीना नहीं छोड़ते। अब भी नसीर के अंदर नाटक, थियेटर के लिए वो जुनून देखते ही बनता है। जब हिन्दी सिनेमा में उनके हाथों में एक से बढक़र एक स्क्रिप्ट थी, तब एक फिल्म में एक मिनट के रोल के लिए सब कुछ छोडक़र पेरिस चले गए, चूंकि उन्हें लगता था कि मैं अभिनय के जिन सिद्धांतों को मानता हूं, वो उस फिल्म में हैं, चाहे रोल एक मिनट का ही क्यों न हो! छोडऩे पाने का समर्पण नसीर को अनोखा बनाता है।

एक दौर में दिलीप साहब ने कभी कहा था तुमसे अदाकारी होगी?कभी देखकर शबाना आजमी ने कहा था- ‘तुम दिखने में दुनिया के सबसे विचित्र आदमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कि तुमने हीरो बनने का सोचा। समय का चक्र देखिए नसीर ने शबाना आजमी के पति, प्रेमी के रोल में इतिहास लिख डाला। आज जब भी शबाना आजमी के सिनेमा की सार्थकता सिद्ध होगी, तब नसीर बराबरी पर खड़े दिखेंगे। उन्हीं अभिनय सम्राट दिलीप साहब के सामने कर्मा फिल्म में उनकी सटीक डायलॉग डिलीवरी मंत्रमुग्ध कर देती है, उन्हीं दिलीप साहब ने कहा- ‘ऐसा सहज अभिनय करने वाला अदाकार हिन्दुस्तानी सिनेमा का बड़ा हासिल है। नाना पाटेकर कहते हैं ऐक्टर तो नसीर हैं हम तो क्या ही एक्टिंग करते हैं। ओम पुरी कहते थे- ‘नसीर के अंदर सिनेमा अदाकारी की जो समझ, समर्पण है वो उन्हें हम सब से अलग बनाता है।

संजय मिश्रा, मनोज वाजपेयी, नवाज, केके, पंकज त्रिपाठी, जैसे मंझे हुए अदाकार नसीर को अपना भगवान मानते हैं, तो महान एक्टर इरफान नसीर बनने की एक अदद इच्छा लेकर दुनिया से रुखसत कर गए। वो अदाकार जो फिल्मफेयर अवॉर्ड को दरवाजों पर हत्थों की जगह लगा देता है कि छू कर अंदाज़े लगा लीजिए ये अवॉर्ड इतने महत्त्वपूर्ण नहीं है कि अलमारियों में सजा लिए जाएं ये अवॉर्ड आपको प्रेरणा दे सकते हैं लेकिन ये जि़ंदगी तो नहीं।

समानांतर सिनेमा के सुपरस्टार, अपनी आवाज़, अपनी अदायगी से सिने प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले अदाकार नसीरुद्दीन शाह जब अभिनय करते हैं, तो लगता ही नहीं कि अदाकारी है यूं लगता जैसे कोई पेंटर पेंटिंग बना रहा है। या यूं कहें कि कोई शायर अपनी शायरी पढ़ रहा है। हर किसी ने गालिब की तस्वीर देखी है, लेकिन आज भी कोई गालिब का तसव्वुर करता है तो नसीरुद्दीन शाह का चेहरा उभरकर सामने आता है। लगता है कि ग़ालिब को आम लोगों तक ले जाने के लिए भी नसीर का जन्म हुआ था। हालांकि जानना दिलचस्प है कि ये वही नसीर साहब हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ कर बड़े हुए जिनका शायरी, कविताओ से कोई खास लगाव नहीं था। इस्मत चुगताई के साथ स्क्रीन साझा करने वाले नसीर को पता नहीं था कि ‘इस्मत चुगताई’ क्या मुकाम रखती हैं, जब फैज़़ अहमद फैज़़ दिल्ली आए तो उनसे मिलने की कोशिश न करने वाले नसीर एक दौर से लेकर अब तक फैज़़ अहमद फैज़़ के दीवाने नजर हैं। हालाँकि अब रेख्ता में बोलते हुए नसीर अभिनेता की जगह शायर मालूम होते हैं।

सिनेमा समाज का आईना होता है, जब आप सिनेमा को गौर से देखेंगे तो आप खुद को भी सिल्वर स्क्रीन पर पाएंगे। गऱ आप सिनेमा के साथ समाज को गहराई से जानना चाहते हैं तो समानांतर सिनेमा को पढि़ए, देखिए समझिए। जब तक समानांतर सिनेमा समझ आएगा तब यकीन होगा कि अभिनय करते हुए नसीर साहब अलग ही दुनिया के अदाकार मालूम होते हैं। नसीर के अभिनय में सामाजिक विद्रूपताओं को आप बेहतर देख सकते हैं। उनके अभिनय में गुस्सा, दुख, दर्द, पीड़ा दिखाई देती है। वैसे तो नसीर ने अपने पूरे करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है, इसके बावजूद अगर उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करें तो उनमें ‘जाने भी दो यारों’, ‘मासूम’, ‘आक्रोश’, ‘निशांत’, ‘इजाजत’, ‘पार’, ‘अर्ध सत्य’, ‘कथा’, ‘मंडी’, ‘जुनून’, ‘द्रोह काल’, ‘बाजार’, ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’, ‘सरफरोश’, ‘मोहरा’, ‘आघात’, ‘इकबाल’, ‘परजानिया’, ‘इश्किया’ और ‘ए वेडनेसडे’ शामिल हैं। नसीरुद्दीन शाह ने एक्शन, रोमांटिक से लेकर कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया है और सभी किरदारों से अपने मंझे हुए अभिनय की छाप छोड़ी। नसीर ‘मासूम’ में पिता बने थे तो ‘सरफरोश’ में आतंकवादी, ‘जाने भी दो यारों में’ फोटोग्राफर तो ‘ए वेडनेसडे’ में आम आदमी, ‘आक्रोश’ में वकील तो ‘द डर्टी पिक्चर’ में अभिनेता।। इस तरह वो अलग-अलग मिजाज के कई रोल कर चुके हैं। डर्टी पिक्चर में जब विद्या बालन कहती हैं - ‘आप तो ढंग से झूठ भी नहीं बोल पाते।’ तब नसीर विद्या बालन से कहते हैं - ‘मर्द हूं इसलिए झूठ बोल लेता हूं, फिर विद्या बालन कहती हैं- ‘गर आप लडक़ी होते कई बार एक ही लाइन का इसरार करती हैं -तब नसीर साहब कहते हैं - गर मैं लडक़ी होता तो आप और दुनिया यह नहीं जान पाते कि मैं परी हूं या वेश्या।’ यह जवाब यह संवाद देखकर लगता है शायद मंटो इसी तरह बोलते रहे होंगे।

कला फि़ल्मों में अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराने के बाद व्यापारिक फि़ल्मों में आए नसीर साहब की रूपरेखा ही बदल जाती है। कला फि़ल्मों का गंवई एक्टर कब मोहरा में सूट बूट के साथ मधुर मुस्कान के साथ दमदार आवाज़ के साथ आते हैं तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। पूरी तरह से रोल में डूब जाने वाले नसीर नाजायज, त्रिदेव, चाहत, परम्परा, जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदायगी से सिद्ध कर दिया है कि केवल समानांतर सिनेमा का ऐक्टर कहना भी एक संकीर्णता है, हालांकि नसीर साहब खुद को ऐक्टर के रूप में याद किए जाने की इच्छा रखते हैं।

70 के दशक से अब तक गांधी, गालिब, जैसे कालजयी रोल से हर किसी को दीवाना बना लेने वाले नसीर ओटीटी के दौर में इतने प्रभावी हैं कि आज भी उनकी एक्टिंग मधुशाला में शराब जैसे बहती है, बारिश में बूँदों से फिसलती है। अगर आप समानांतर सिनेमा वाले उस्ताद नसीर को समझ नहीं पाए तो आपको आज के दौर के नसीर को देखना चाहिए उनके संवाद बोलने की क्षमता अद्भुत है। नसीर किसी धारा, रंग, सीमाओं में बंधने वाले अदाकार नहीं है।। नसीर की अदायगी हर उम्र के लोगों को बाँध लेती है। आज के दौर में भी बोले गए उनके डायलॉग उनके अभिनय की गवाही देते हैं।

‘आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं मारते हैं’।

‘सवाल झंडे के रंग का नहीं है, क्योंकि गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये सब रंग पूछके वार नहीं करतीं। ये पेट की मारी जनता है साहेब, एक रोटी का आश्रा दे दीजिए, दो मीठे वादे कर दीजिए, ये किसी भी रंग का झंडा उठा लेंगे।

सात मकाम होते हैं इश्क में। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत।’। अब हम आखिरी मुकाम पर हैं...मौत

कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता’

जब शराफत के कपड़े उतरते हैं। तब सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है।

दिमाग और दिल जब एक साथ काम करते हैं न। तो फर्क नहीं पड़ता है कि दिमाग कौन सा है और दिल कौन सा है। ’

नसीर साहब के संवाद जीवन दर्शन समझाते हुए समाज के यथार्थ को उकेर देते हैं। कोई भी नसीर साहब के निजी बयानों पर उन्हें कुछ भी कहता रहे, लेकिन नसीर साहब की अदाकारी पर हर कोई फि़दा है। एक बार किसी ने पूछा कि ‘आपके पसंदीदा दस अभिनेताओं का जिक्र कीजिए’ तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं किया, तब सम्प्रेषक ने कहा- ‘आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं किया।’ तब उन्होंने कहा ‘आपने ऐक्टर पूछा है, गऱ आप सुपरस्टार पूछते तो मैं अमिताभ बच्चन का नाम ज़रूर लेता। तब यही सवाल अमिताभ से पूछा गया तब उन्होंने कहा नसीर जैसे महान ऐक्टर की पसंदीदा लिस्ट में शुमार होने लिए मुझे और ज्य़ादा मेहनत करने की दरकार है। ऐसा कौन सा ऐक्टर है जो नसीर के पसंदीदा अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल होना नहीं चाहेगा।’ आज अनुपम खेर कुछ भी कहें एक दौर में कहते थे कि अगर मुझे एक पल के लिए कुछ बनना पड़ेगा तो मैं नसीर साहब जैसा एक्टर बनना चाहूँगा।

मैंने नसीर साहब के समानांतर सिनेमा पर बहुत लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उन फि़ल्मों पर लिखने के लिए मुझे अभी बहुत ज्य़ादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। समानांतर सिनेमा पर लिखना एवं अन्य सिनेमा पर लिखने में काफ़ी अन्तर होता है।

वैसे भी नसीर साहब पर लिखना बहुत कठिन है। आज के दौर में मैं फिल्म निर्देशक होता तो मेरी फिल्म में कोई नायक होता तो केवल और केवल नसीर साहब होते। नसीर साहब समानांतर सिनेमा के जितने मंझे अदाकार हैं, उतने ही सक्षम व्यापारिक सिनेमा में हैं। नसीर की अदाकारी पर शैक्षणिक संस्थानों में थीसिस लिखे जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि नसीर की अदाकारी और ज्य़ादा मूल्यांकन की दरकार रखती है। हिन्दी सिनेमा का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह अदाकार अपनी लीक पर खड़ा अकेला दिखाई देगा।

-एंथनी जर्चर

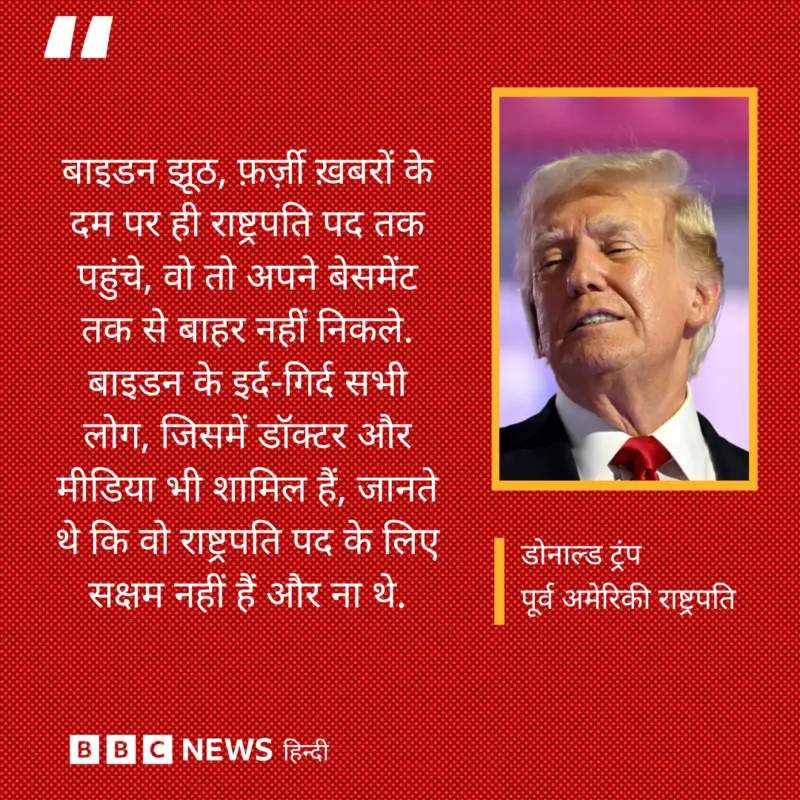

जो बाइडन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से ख़ुद को बाहर कर लिया है। बीते हफ्तों में वो कई बार इस बात पर जोर देते रहे कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने रहेंगे।

मगर लगातार बढ़ते दबाव के सामने झुकते हुए बाइडन ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से बाहर होने का फैसला किया है। बाइडन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन किया है। अमेरिकी चुनाव को दिलचस्प बनाने वाले बाइडन के इस फैसले का उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या मायने हैं?

कमला हैरिस : डेमोक्रेट्स क्या करेंगे?

कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाना एक ऐसा जोखिम हैं, जिसे कई डेमोक्रेट्स उठाना चाहेंगे।

राष्ट्रपति पद के लिए कमला के उम्मीदवार बनने की संभावनाओं को बाइडन के समर्थन से बल मिला है।

बाइडन ने कमला का पूर्ण समर्थन किया है। बाइडन ने कहा कि चार साल पहले कमला को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनना उनका बेहतरीन फैसला था।

कमला ने जवाब देते हुए कहा कि वो बाइडन के समर्थन से सम्मानित महसूस कर रही हैं और उम्मीदवारी जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी।

ये संभव है कि ज़्यादातर डेमोक्रेट्स कमला को समर्थन देने के मामले में बाइडन के ही रास्ते पर चलेंगे।

एक महीने से कम वक्त में डेमोक्रेट्स सम्मेलन होना है। ऐसे में डेमोक्रेट्स किसी तरह की अनिश्चितता की स्थिति से बचना चाहेंगे। ऐसा करने के राजनीतिक और व्यावहारिक कारण हैं।

बाइडन के बाद कमला हैरिस दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर हैं। राष्ट्रपति पद का टिकट चाह रही एक पहली ब्लैक महिला को पीछे करना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। चुनाव प्रचार के लिए जुटाए गए 10 करोड़ डॉलर यानी करीब 836 करोड़ रुपये को भी कमला हैरिस इस्तेमाल कर सकेंगी।

जोखिम क्या हैं?

कमला के आगे बढऩे के कुछ जोखिम भी हैं। पब्लिक ओपिनियन सर्वे बताते हैं कि कमला की अप्रूवल रेटिंग्स बाइडन की तरह ही कम हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आमने-सामने की लड़ाई में कमला हैरिस का प्रदर्शन भी बाइडन जैसा ही है।

दूसरी बात ये है कि बतौर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकाल कुछ कठिनाई भरा रहा है।

प्रशासन संभालने के बाद कमला हैरिस को मेक्सिको से बढ़ते अवैध प्रवासियों के संकट से निपटने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये एक बड़ी चुनौती है। कई कदमों और फैसलों के कारण कमला को इस मामले में आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा।

गर्भपात से जुड़े अधिकारों के मामले में भी कमला व्हाइट हाउस प्रशासन की प्रमुख शख्स रही हैं। ये एक ऐसा मुद्दा रहा है, जिससे कमला ज्यादा प्रभावी ढंग से निपटी हैं।

मगर शुरुआत में ही बन गई छवि इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात। कमला हैरिस पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश कर चुकी हैं। मगर साल 2020 में वो इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम साबित हुई थीं।

कमला तेजी से आगे तो बढ़ीं मगर कई इंटरव्यू में वो हकलाईं, बिना किसी विजन के दिखीं और उनका चुनाव प्रचार भी अच्छे ढंग से नहीं संभाला गया था।

इस कारण वो शुरुआती प्राइमरी से पहले ही बाहर हो गईं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कमला को चुनना डेमोक्रेट्स के लिए जोखिम भरा हो सकता है। मगर बात ये है कि अब और कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचा है।अब दांव पर है डोनाल्ड ट्रंप की जीत।

डेमोक्रेट्स सम्मेलन में क्या हो सकता है?

बीते 50 सालों में हुए राजनीतिक सम्मेलन कुछ हद तक ऊबाऊ सम्मेलनों में तब्दील हो चुके हैं।

इन सम्मेलनों का एक-एक मिनट टीवी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये सम्मेलन राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए कई दिनों तक चलने वाले विज्ञापन बन चुके हैं। बीते हफ्ते रिपब्लिकन सम्मेलन भी ऐसा ही था। डोनाल्ड ट्रंप के नामांकन स्वीकार करने और लंबे भाषण के बावजूद सम्मेलन का मिजाज बदला नहीं।

अगले महीने डेमोक्रेट्स का सम्मेलन शिकागो में होना है, जिसका स्वरूप काफी अलग बन रहा है।

इस सम्मेलन के लिए बाइडन की प्रचार टीम जो भी तैयारी कर रही थी, वो सारी तैयारियां अब किसी काम की नहीं रह गईं। अगर बाकी डेमोक्रेट्स बाइडन की तरह ही कमला का समर्थन करें, तब भी चीजों की योजना बनाना, नियंत्रण में लेना और सम्मेलन की बातें एक मुश्किल काम है।

अगर इस सम्मेलन में कमला पार्टी को एकजुट करने में सफल नहीं रहीं तो ये सबके लिए खुला दरबार हो जाएगा। जहां कई उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए कैमरों और बंद दरवाजों के पीछे कोशिश कर रहे होंगे।ये एक दिलचस्प राजनीतिक फिल्म हो सकती है, जहाँ सब कुछ लाइव और अप्रत्याशित होगा। ये कुछ ऐसा होगा, जिसे अमेरिकी जनता ने पहले कभी नहीं देखा होगा।

रिपब्लिकन पार्टी के लिए क्या मायने हैं?

इस साल हुए रिपब्लिकन पार्टी का सम्मेलन ध्यानपूर्वक आयोजित किया गया था। इसके तहत पार्टी के सबसे लोकप्रिय एजेंडे का प्रचार किया गया और आलोचना सिर्फ एक आदमी पर केंद्रित की गई- राष्ट्रपति जो बाइडन।

मगर अब हुआ ये कि रिपब्लिकन पार्टी जिस आदमी के पीछे पड़ी हुई थी, वो अब रेस में ही नहीं हैं।

बाइडन के रेस से बाहर होने के कारण रिपब्लिकन पार्टी का चुनावी प्रचार भी पलट जाएगा।

रिपब्लिकन पार्टी ने बीता हफ़्ता डेमोक्रेट की कमजोरियों को बताने वाले कार्यक्रमों में लगाया।

प्रचार टीम ने ट्रंप की ज़ोरदार एंट्री के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। इसके लिए मशहूर पहलवान हल्क हॉगन, डाना वाइट के अलावा किड रॉक को भी लाया गया।

अब आगे क्या

किसी भी परिस्थिति में अब डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बाइडन से कम उम्र का ही होगा।

रिपब्लिकन पार्टी की कमजोर बनाम ताकतवर की रणनीति कमला हैरिस के खिलाफ चल नहीं पाएगी। ये उन युवा गवर्नरों के खिलाफ भी नहीं चल पाएगी, जिन्हें बाइडन की कुर्सी संभालने का दावेदार कहा गया।

अगर कमला हैरिस उम्मीदवारी जीतती हैं तो रिपब्लिकन पार्टी की कोशिश होगी कि बतौर उपराष्ट्रपति उनके कार्यकाल के दौरान की नाकामियों के बारे में बात करें। महीनों तक कमला हैरिस को ‘बॉर्डर ज़ार’ कहा गया। बॉर्डर पर किए कामों में असफल रहने के कारण कमला को ये कहा जाता है।

उम्मीदवार कोई भी हो, रिपब्लिकन पार्टी बाइडन की उम्र संबंधी कमजोरियों पर आक्रामक ही रहने वाली है। ट्रंप ये आरोप लगाएंगे कि देश को जोखिम में डाला गया। इस समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ महीने ही रह गए हैं, तब हर कोई एक अंधी उड़ान भर रहा है। (bbc.com/hindi)

-अपूर्व भारद्वाज

आप कल सुबह जब मेरी यह पोस्ट पढ़ रहे होंगे तो सुबह के अखबार में बाइडेन की बड़ी-बड़ी तस्वीरों के साथ उनके विश्व की सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी छोडऩे की खबर होगी लेकिन मेरे लिए वो खबर महत्वपूर्ण नहीं है।

मेरे लिए इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर है कमला हैरिस का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना है जो अमेरिका के 244 साल के इतिहास में नहीं हुआ है। कमला अमेरिकी इतिहास के पहली महिला अश्ववेत राष्ट्रपति बन सकती है।

पिछले चुनाव में कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने से पहले बाइडन का चुनाव अभियान ढीला-ढाला चल रहा था लेकिन कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने के बाद पूरे एशियन और अफ्रीकन समुदाय का समर्थन बाइडन को मिल गया।

अफ्रीकन मूल के अश्वेत की संख्या 13 फीसदी है जिसमें से 87 फीसद मत डेमोक्रेटिक पार्टी को गया है। कैलीफोर्निया 55 इलेक्टरल वोट के साथ सबसे बड़ा राज्य है जहाँ से कमला हैरिस खुद सांसद हैं। उस कैलीफोर्निया में बाइडन को लगभग 65 फीसद वोट मिला है जो पिछली बार हिलेरी क्लिंटन को भी नहीं मिला था। कमला हैरिस ने इस चुनाव की दिशा बदल दी थी।

कमला हैरिस कमाल की नेता है। उन्होंने अश्ववेत जार्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ‘ब्लेक लाइव्स मैटर्स’ जैसा अभियान चलाया और पूरे अमेरिका को बताया कि किसी देश का लोकतंत्र तभी बच सकता है जब उसके नागरिकों के बीच नस्ल, भाषा, प्रान्त और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो और जिस देश के नेता मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में पीछे न हटे वो ही सच्चा लोकतंत्र होता है।

भारतीय मूल की माँ और अफ्रीकन मूल के पिता की इस संतान ने पूरे विश्व के सामने भारत की ज्ञान और नेतृत्व शक्ति का परिचय कराया था।

कमला हैरिस ने अगस्त में एक भाषण देते हुए बेकर मोटले, फैनी लू हैमर और शिरीष चिशोल्म जैसी अमेरिकन महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं यहां तक पहुंच सकी हूं उसके पीछे इन महान हस्तियों का संघर्ष है। महिलाओं और पुरुषों में समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय होना चाहिए।

अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं था। यह अमेरिका में लोकतंत्र को बचाने के लिए जंग थी जो लोकतांत्रिक ताकतों ने जीत ली थी। एक महिला ने अमेरिका के लोकतंत्र को बचा लिया था। कमला हैरिस ने सचमुच कमाल कर दिया था। मुझे उम्मीद है आप फिर कमाल करेगी बहुत बहुत बधाई।

- किरण पांडेय

ओजोन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आई है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में कमी का लक्ष्य पांच साल पहले पूरा कर लिया गया है।

जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में 11 जून, 2024 को प्रकाशित शोध में कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) का उत्सर्जन साल 2021 में चरम पर पहुंच गया था, इसके बाद उत्सर्जन में कमी आने लगी है। अनुमान था कि साल 2026 में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन चरम पर पहुंचने के बाद कमी आने लगेगी, लेकिन यह लक्ष्य पांच साल पहले ही पूरा कर लिया गया।

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के ल्यूक वेस्टर्न और उनके सहयोगियों द्वारा लिखे गए शोधपत्र में पाया गया कि हानिकारक ग्रीनहाउस गैस एचसीएफसी को कम करने से जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है।

शोधपत्र में कहा गया है कि पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन पर एचसीएफसी का प्रभाव (जिसे विकिरण बल के रूप में जाना जाता है) और वायुमंडल में इन गैसों से क्लोरीन की मात्रा (जिसे समतुल्य प्रभावी क्लोरीन कहा जाता है) साल 2021 से अपेक्षा से पांच साल पहले कम हो गई है।

अध्ययन में पाया गया कि 2022 और 2023 में एचसीएफसी से समतुल्य प्रभावी क्लोरीन और वैश्विक प्रत्यक्ष विकिरण बल दोनों में कमी आई।

2023 में एचसीएफसी से वैश्विक प्रत्यक्ष विकिरण बल घटकर 61.28 मिलीवाट प्रति वर्ग मीटर हो गया, जो 2022 में 61.67 मिलीवाट प्रति वर्ग मीटर से कम है। 2023 में एचसीएफसी का समतुल्य प्रभावी क्लोरीन घटकर 319.33 एक भाग प्रति ट्रिलियन हो गया, जो 2022 में 321.35 एक भाग प्रति ट्रिलियन था।

पेपर के अनुसार, उत्तरी गोलार्ध में उत्सर्जन की गिरावट सबसे तेज थी। दिसंबर 2023 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें सम्मेलन (कॉप28) के दौरान जारी एक रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया कि उत्तरी गोलार्ध में भारत शामिल है, जो नए उपकरण निर्माण में एचसीएफसी को खत्म करने में सबसे आगे है।

एचसीएफसी में एचसीएफसी-22 सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। एचसीएफसी-22 में 100 साल के समय क्षितिज पर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1,910 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है।

रेडिएटिव फोर्सिंग और ईईसीआई में गिरावट मुख्य रूप से 2021 और 2023 के बीच एचसीएफसी-22 की गिरावट के कारण हुई। इसके मुकाबले एचसीएफसी-141बी में मामूली गिरावट देखी गई, जो कि दूसरे सबसे प्रचलित है। एचसीएफसी-141बी की मात्रा 2022 में 24.63 पीपीटी थी, जो 2023 में मामूली घटकर 24.51 पीपीटी रह गई।

एचसीएफसी-22 का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, जिसमें यूनिटरी एयर कंडीशनर, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल फूड रेफ्रिजरेशन, चिलर और औद्योगिक प्रक्रिया रेफ्रिजरेशन शामिल हैं।

पेपर में लिखा गया है कि यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर जलवायु परिवर्तन और समताप मंडल ओजोन परत के नुकसान को कम करने के लिए [मॉन्ट्रियल] प्रोटोकॉल के लाभों को प्रदर्शित करता है।

1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) जैसे ओडीएस के उत्पादन और खपत को समाप्त करके समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है।

2010 से दुनिया भर में सीएफसी के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सीएफसी को बदलने के लिए एचसीएफसी का उत्पादन किया गया। हालांकि, वे मजबूत ग्रीनहाउस गैस और ओडीएस भी हैं। इसलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कोपेनहेगन (1992) और बीजिंग (1999) संशोधनों ने एचसीएफसी उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आदेश दिया।

तब से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) एचसीएफसी के विकल्प के रूप में उपलब्ध हो गए हैं। एचसीएफसी का उत्पादन वर्तमान में वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, जिसकी समाप्ति तिथि 2040 निर्धारित की गई है।

शोध पत्र में कहा गया है कि एचसीएफसी उत्सर्जन को रोकने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक समझौतों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

वेस्टर्न ने एक बयान में कहा, ‘कड़े नियंत्रण लागू करने और ओजोन-अनुकूल विकल्पों को अपनाने को बढ़ावा देने से एचसीएफसी की मात्रा में कमी आ रही है।’ (डाऊन टू अर्थ)

-पुष्य मित्र

कल रात कर्नाटक कैफे नाम के एक रेस्तरां में मैंने कर्ड राइस और पापड़ खाया। यह कर्नाटक कैफे कर्नाटक में नहीं बिहार के ही एक शहर के आउटस्कर्ट में है।

बहरहाल मैं यहां मदीना होटल के बारे में बात कर रहा हूं, जो कभी पटना के अशोक राजपथ से सटे इलाके में सैदपुर के रास्ते में हुआ करता था, अभी भी शायद हो।

1997-98 की बात थी। मैं एक साल पटना में रहा था। कुछ महीने अशोक राजपथ के पास कुनकुन सिंह लेन में भी गुजारे थे।

छात्र जीवन था। खाना पकाने का इंतजाम तो था, मगर कभी कभार खाना पकाने का मन नहीं होता तो किसी होटल में खा लेता। मगर वह महंगा सौदा साबित होता, कम से कम दस रुपए खर्च हो जाते। उस जमाने में घर से एक हजार रुपए मिलते थे, पूरे महीने के खर्च के। किराया, खाना पीना, ट्यूशन, किताब, हर चीज के लिए।

इस बीच एक दोस्त नई खबर लेकर आया कि पड़ोस में एक मदीना होटल है, जहां चार से पांच रुपए में भरपेट भोज का इंतजाम हो सकता है। यह खबर तो अच्छी लगी, मगर हम थोड़ा संकोच में पड़ गए, मदीना होटल के नाम से। वहां तो बड़े का मांस भी पकता होगा।

दोस्त ने कहा, पकता है तो क्या, हम लोग तो सादा खाना खाएंगे, दाल तडक़ा और रोटी, कभी कभार कोई सब्जी। तब वहां ढाई रुपए की दाल मिलती थी, पच्चीस पैसे की अच्छी रोटी। तय हुआ कि ट्राई किया जाए। वहां गए। मामला जम गया। एक दाल, चार रोटी, कभी-कभार भुजिया या आलू परवल की सब्जी। अक्सर जाने लगे। बगल में लोग मांस भी खाते, छोटा, बड़ा सब। मगर हम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। दुकानदार कभी हम लोगों से अलग बैठने कहता। हम मना कर देते।

एक दिन दुकानदार ने बिना पूछे मेरी थाली में एक रोटी डाल दी। पेट भर गया था। खाने का मन नहीं था। बजट का भी मसला था। मैंने चिंतित होकर कहा, अरे रोटी क्यों दे दी। हम तो नहीं मांगे थे। तो दुकानदार ने मेरी झूठी थाली की रोटी उठाकर किसी और ग्राहक की थाली में डाल दी।

मैंने फिर कहा, अरे रोटी तो जूठी थी। इस पर दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, वे लोग जूठा नहीं मानते।

लेकिन हम लोग जूठा मानते हैं। ध्यान रखिएगा।

हां जी, पता है। कभी तुम्हारी थाली में जूठी रोटी डाली। इतना तो समझते हैं।

यह एक अनुभव याद है।

यह भी याद है कि लगभग तीन महीने उस इलाके में रहे और मदीना होटल की अच्छी दाल और फुल्के जैसी अच्छी रोटी भी अक्सर खाते रहे। वहीं 22 साल की उम्र में यह सीख गया कि नाम में कुछ नहीं रखा है। यह सोच और व्यवहार आज भी मेरे अंदर कायम है। यह मेरी खुशकिस्मती है शायद। दुनिया को देखता हूं तो समझ आता है।

-निक मार्श

इस शुक्रवार (20 जुलाई, 2024) को सारी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाले कंप्यूटर सिस्टम में आई गड़बड़ी से परेशान थी तो चीन में सबकुछ ठीक चल रहा था। शुक्रवार को साइबर सिक्योरिटी फ़र्म क्राउडस्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों पर ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगे और दुनिया के कई हिस्सों में विमान सेवाएं और दूसरी बिजनेस सर्विस बाधित होने लगीं तो चीन इससे बचा हुआ था।

आखिर इसकी वजह क्या थी? चीन ने ऐसा क्या किया कि उस पर दुनिया भर में फैली इस अफरा-तफरी का असर ना के बराबर हुआ।

इसका जवाब बड़ा आसान है। दरअसल चीन में क्राउडस्ट्राइक का शायद ही इस्तेमाल होता है।

क्राउडस्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया था।

चीन में ऐसे बहुत कम बिजनेस या सर्विस समूह हैं जो किसी अमेरिकी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिकी कंपनियां चीन को अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा मानती रही हैं।

चीन से पैदा कथित साइबर ख़तरे को लेकर ये कंपनियां काफी मुखर रही हैं। बाकी दुनिया की तरह चीन माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर नहीं है। चीन के बाज़ार में अलीबाबा, टेन्सेंट और ख्वावे जैसी घरेलू तकनीकी कंपनियों का दबदबा है और ज़्यादातर क्लाउड सर्विस इन कंपनियों के कब्जे में है। इसलिए चीन में आउटेज की शुरुआती ख़बरें आईं तो ज़्यादा घबराहट नहीं दिखी। इससे सिर्फ विदेशी कंपनियां या संगठन ही प्रभावित थे।

मसलन चीनी सोशल मीडिया साइटों पर सिफऱ् कुछ यूजर ये शिकायत करते दिखे कि वो चीन के शहरों में मौजूद शैरेटन, मैरिएट और हयात जैसी इंटरनेशनल होटल चेन के होटलों में चेक-इन नहीं कर पा रहे हैं।

पश्चिमी आईटी कंपनियों से चीन की दूरी क्यों?

चीन में पिछले कुछ सालों में सरकारी संगठनों, कंपनियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों ने अपने आईटी सिस्टम को विदेशी कंपनियों की जगह घरेलू कंपनियों को सौंप दिया है। कुछ विश्लेषक इस समांतर नेटवर्क को ‘स्पलिंटरनेट’ कहते हैं।

सिंगापुर में रहने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जोश केनेडी व्हाइट कहते हैं, ‘ये विदेशी टेक ऑपरेशनों को लेकर चीन की रणनीति के बारे में बताता है।’

वो बताते हैं, ‘माइक्रोसॉफ्ट चीन में एक स्थानीय सहयोगी 21वायानेट के जरिये काम करती है, जो अपने ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर से स्वतंत्र होकर सेवा देती है। इस तरह के सेटअप की वजह से किसी ग्लोबल आईटी गड़बड़ी की स्थिति में चीन का बैंकिंग और एविएशन सेक्टर सुरक्षित रहता है।’

‘चीन की नजर में विदेशी सिस्टम पर निर्भरता से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है। यही वजह है कि सरकार वहां इस तरह के सिस्टम पर निर्भरता कम करने पर जोर देती है।’

ये ठीक उसी तरह का कदम है जैसे कुछ पश्चिमी देशों ने 2019 में चीनी टेक कंपनी ख्वावे की टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इसी तरह 2023 में ब्रिटेन की सरकार ने सरकारी डिवाइस में चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इसके बाद से ही अमेरिका ये लगातार कोशिश करता रहा है कि चीन को एडवांस सेमीकंडक्टर चिप न बेचे जा सकें। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों को चीनी टेक्नोलॉजी में निवेश करने से भी रोका जा रहा है।

अमेरिकी सरकार का कहना है कि ये सारे प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा को देखकर लगाए जा रहे हैं।

चीन के सरकारी अख़बार ‘ग्लोबल टाइम्स’ में शनिवार को छपे एक संपादकीय में हल्के इशारे में चीनी टेक्नोलॉजी को रोकने के इन कदमों का जिक्र किया गया है।

संपादकीय में लिखा है, ‘कुछ देश सुरक्षा की लगातार बात करते हैं। उन्होंने इस अवधारणा का सरलीकरण कर दिया है। लेकिन वो असली सुरक्षा की अनदेखी करते हैं। यह विडंबना है।’

खुले ग्लोबल बाजार की पैरवी लेकिन घरेलू बाजार पर नियंत्रण

चीन में ये तर्क दिया जाता है कि अमेरिका यह तय करने की कोशिश करता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी कौन इस्तेमाल कर सकता है और ये किस तरह इस्तेमाल किया जाए।

लेकिन इसी की एक कंपनी ने सावधानी न बरतते हुए शुक्रवार को ग्लोबल लेवल पर इतनी बड़ी अराजकता फैला दी।

‘ग्लोबल टाइम्स’ ने एकाधिकार की प्रवृत्ति वाली बड़ी इंटरनेट कंपनियों को आड़े हाथ लिया है।

अखबार ने लिखा है कि कुछ देश नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए सिर्फ कुछ शीर्ष कंपनियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहने की वकालत करते हैं। लेकिन ये न सिर्फ गवर्नेंस के नतीजों के समान रूप से लाभ लेने से रोकते हैं बल्कि नए सुरक्षा जोखिम भी पैदा करते हैं।

यहां समान रूप से लाभ लेने का संदर्भ शायद बौद्धिक संपदा अधिकारों पर चल रही बहस की ओर इशारा करते हुए दिया गया है क्योंकि चीन पर अक्सर पश्चिमी टेक्नोलॉजी की नकल करने या चोरी करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं।

चीन बौद्धिक संपदा की चोरी या नकल से इंकार करता रहा है। वो टेक्नोलॉजी के खुले ग्लोबल बाजार की मांग करता है। लेकिन अपने घरेलू बाजार को बाहरी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नहीं खोलना चाहता है। हालांकि शुक्रवार के ग्लोबल आईटी आउटेज से चीन पूरी तरह अछूता भी नहीं रहा है। यहां कुछ कर्मचारियों पर इसका असर पड़ा। इसकी वजह से उनका वीकेंड जल्दी शुरू हो गया है।

सोशल मीडिया साइट पर शुक्रवार को जल्दी छुट्टी मिल जाने की वजह से ‘थैंक्यू माइक्रोसॉफ्ट ट्रेंड’ कर रहा था। कई पोस्ट में आईटी आउटेज की वजह से कंप्यूटरों की ब्लू स्क्रीन पर एरर के चिन्ह के फोटो डाले गए थे। (bbc.com/hindi)

- रिचर्ड महापात्रा

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी ) को 2030 तक पूरा करने में मुश्किल से छह साल बचे हैं। इस बीच दुनिया भर के देश अभूतपूर्व कर्ज तले दब गए हैं। कर्ज का भुगतान कई देशों का एक प्रमुख व्यय है। यह उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर पर्याप्त खर्च का अवसर नहीं दे रहा है।

इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनैंस के अनुसार, वैश्विक ऋण (परिवारों, व्यवसायों और सरकारों के ऋण सहित) 2024 में 315 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन गुना है।

वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के अध्यक्ष बोरगे ब्रेंडे इस बोझ को समझाते हुए कहते हैं, ‘आज दुनिया में हम जैसे लगभग 8.1 बिलियन लोग रहते हैं। अगर हम उस ऋण को व्यक्ति के हिसाब से विभाजित करें, तो हममें से प्रत्येक पर लगभग 39,000 डॉलर का ऋण होगा।’

ऋण या उधार लेना व्यक्तिगत, संस्थागत और राष्ट्रीय व्यय को वित्तपोषित करने का एक स्थापित तरीका है। लेकिन अब यह असहनीय स्तर पर पहुंच गया है जहां उधारकर्ता राजस्व का अधिकांश हिस्सा उधारी चुकाने के लिए ब्याज के रूप में देता है।

कुल वैश्विक ऋण में घरेलू ऋण 59.1 ट्रिलियन डॉलर, व्यावसायिक ऋण 164.5 ट्रिलियन डॉलर और सार्वजनिक ऋण (सरकारों का उधार) 91.4 ट्रिलियन डॉलर है। बहुत से लोग इस ऋण की तुलना लगभग दो शताब्दियों पहले नेपोलियन युद्धों के दौरान लिए गए ऋण से करते हैं।

बढ़ता सार्वजनिक ऋण चिंताजनक है जिसके लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सख्त चेतावनी की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकास क्षेत्रों पर सार्वजनिक खर्च को इसके द्वारा रोका जा रहा है। 5 जून को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने एक नई मूल्यांकन रिपोर्ट ‘एवर्ल्डऑफ डेब्ट 2024 : ए ग्रोइंग बर्डन टु ग्लोबल प्रोस्पेरिटी’में कहा है कि सार्वजनिक ऋण कास्तरन केवल ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, बल्कि विकासशील और गरीब देशों में विकास पर होने वाले खर्च को भी खतरे में डाल रहा है।

वैश्विक सार्वजनिक ऋण (सरकारों द्वारा घरेलू और बाहरी ऋण दोनों) में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 में यह 97 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, जो 2022 की तुलना में 5.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। विकासशील देशों की कुल वैश्विक ऋण में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। इन देशों की ऋण वृद्धि दर विकसित देशों की तुलना में दोगुनी है।

ऋण तब जोखिम बन जाता है जब उसे लेने वाले देश के पास ऋण चुकाने की क्षमता नहीं होती। ऐसी स्थिति में देश को विकास कार्यक्रमों के लिए बजट में कटौती करते हुए सिर्फ ऋण चुकाने के लिए धन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिन देशों के पास ऋण चुकाने की सबसे कम क्षमता है, वही सबसे कर्जदार देश भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आकलन में कहा गया है कि 2023 में विकासशील देशों ने ब्याज-भुगतान में 847 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो 2021 की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। इन देशों के लिए ब्याज दर भी अमेरिका की ब्याज दर से चार गुना अधिक है।

यह ऋण देशों के खातों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में जहां ऋण तेजी से बढ़ रहा है, वहां 60 प्रतिशत से अधिक ऋण-जीडीपी अनुपात वाले देशों की संख्या 2013-2023 के दौरान 6 से बढक़र 27 हो गई है। लगभग 27 अफ्रीकी देश केवल ऋण के ब्याज भुगतान के लिए सरकारी निधि का 10 प्रतिशत खर्च करते हैं।

विकास व्यय पर इसका प्रभाव स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 3.3 बिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां ऋण के ब्याज का भुगतान शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च से अधिक है। अफ्रीका में ब्याज पर प्रति व्यक्ति खर्च 70 अमेरिकी डॉलर है, जो शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च 60 अमेरिकी डॉलर और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च 39 अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

विकासशील देशों पर बढ़ता सार्वजनिक ऋण विकास पर होने वाले खर्च की रूपरेखा कई मायनों में बदल सकता है। पहला, पिछले दो वर्षों में विकास सहायता (विकास कार्यों पर खर्च) में कटौती हुई है। दूसरा, रियायती ऋण विकास सहायता की जगह ले रहे हैं, जिससे विकासशील देशों का ऋण भी बढ़ रहा है। वर्ष 2012 में विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता में ऋण की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत थी जो वर्ष 2022 में 34 प्रतिशत तक पहुंच गई है। तीसरा, कर्ज का भार कम करने के लिए राहत व अन्य कार्यों के लिए विकासशील देशों को दिए जाने वाली सहायता भी कम हुई है। यह 2012 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जो 2022 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई है।

इसमें कोई शक नहीं है कि वैश्विक ऋण एक ऐसा जाल बन गया है, जिसमें विकासशील देश ही फंस रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के अन्य कारणों में भारी ऋण सबसे प्रमुख कारण के रूप में उभर रहा है। अगर विश्व चर्चित ऋण माफी समझौते पर सहमत होता है तो हालात बेहतर हो सकते हैं।

(डाऊन टू अर्थ)

फेमिनिस्ट शोभा अक्षर

एक पोस्टर फ़ेसबुक पर सरक्युलेट हो रहा है, जिस पर लिखा है,

‘अगर फ़ेमिनिज़्म आपको ऐसी स्त्री बनाता है जिसके साथ कोई रह न सके, तो वो फ़ेमिनिज़्म नहीं श्राप है।’

पहली बात कि इसमें लिखा गया ‘ऐसी स्त्री’, ये शब्द स्त्री-द्वेष से उपजता है। दूसरी बात, ‘श्राप’ शब्द उद्धृत करने का तात्पर्य है कि इसे लिखने वाला या वाली ख़ुद को पुण्य कर्मों की देवी/देवता मानता या मानती है।इसे वरदान मिला है कि यह किसी भी मुद्दे पर कुछ भी अल्लम-बल्लम बक सकता या सकती है।

मैं कहना चाहती हूँ, फ़ेमिनिज़्म स्त्री-द्वेष और पुरुष-द्वेष दोनों से इतर सिफऱ् स्त्री अधिकारों की बात करता है। और फ़ेमिनिस्ट सिफऱ् स्त्रियाँ ही नहीं होतीं, पुरुष भी होते हैं।

सिफऱ् पुण्य कमाने वाली ये देवी/देवता को फ़ेमिनिज़्म की यह सबसे पहली और मूल बात शायद पता नहीं है। पितृसत्ता को ढोते-ढोते ये देवी/देवता भीड़ के साथ रहते तो हैं पर हल्का-सा इनका दु:ख कुरेदो तो किसी जर-जर इमारत की तरह भरभरा कर गिर पड़ते हैं। इनके भीतर का अकेलापन इनको हर पल खोखला करता रहता है, इनके भीतर का अकेलापन इनकी तर्कशीलता को किसी दीमक की तरह खाता और ख़त्म करता जा रहा है।

इनको लग रहा है, फ़ेमिनिज़्म मतलब अकेला होना होता है।

ब्रह्मा से वरदान प्राप्त, मेरे पुण्य कर्मों वाले देवियों/देवताओं, फेमिनिस्ट होना तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारी तरह फ़ेमिनिस्ट लोग जि़न्दगी के हर पल पितृसत्ता के सामने घुटने टेक कर, समझौते कर, ख़ुद के अस्तित्व और अस्मिता को नाले में फेंक कर, पितृसत्ता की ग़ुलामी करके नहीं जी रहे।

-अशोक पांडे

राजस्थान के शेखावाटी इलाके में एक जिला है झुंझुनूं। झुंझुनूं की अलसीसर तहसील के एक गाँव लूणा में मुस्लिम गवैयों के कुछ परिवार रहते आ रहे थे। ये लोग पिछली पंद्रह पीढिय़ों से शास्त्रीय गायन कर रहे थे। कला और संगीत को संरक्षण दिए जाने का ज़माना था और शेखावटी के रईस तो वैसे भी इस मामले में हमेशा आगे रहने वाले बताये जाते थे। इलाक़े भर में ध्रुपद गायकी का बड़ा नाम माने जाने वाले उस्ताद अज़ीम खान इसी लूणा में रहते थे और अक्सर अपने छोटे भाई उस्ताद इस्माइल खान के साथ महफि़लों में गाने जाते थे।

18 जुलाई 1927 को अज़ीम खान के घर एक बालक जन्मा जिसे मेहदी हसन नाम दिया गया। मेहदी का अर्थ हुआ ऐसा शख्स जिसे सही रास्ते पर चलने के लिए दैवीय रोशनी मिली हुई हो। गाँव के बाकी बच्चों की तरह मेहदी हसन का बचपन भी लूणा की रेतीली गलियों-पगडंडियों के बीच बकरियां चराने और खेल-कूद में बीत जाना था लेकिन वे एक कलावन्त ख़ानदान की नुमाइंदगी करते थे सो चार-पांच साल की आयु में पिता और चाचा ने उनके कान में पहला सुर फूंका। उस पहले सुर की रोशनी में जब इस बच्चे के मुख से पहली बार ‘सा’ फूटा, एक बार को समूची कायनात भी मुस्कराई होगी।

आठ साल की उम्र में पड़ोसी प्रांत पंजाब के फाजिल्का में मेहदी हसन ध्रुपद और खय़ाल गायकी की अपनी पहली परफॉर्मेंस दे रहे थे। अगले दस-बारह साल घनघोर रियाज़ के थे जब अपने बुजुर्गों की शागिर्दी करते हुए मेहदी हसन ने ज्यादातर रागों को उनकी जटिलताओं समेत साध लिया होगा।

फिर 1947 आया। विभाजन के बाद पूरा हसन ख़ानदान पाकिस्तान चला आया। साहीवाल जिले का चिचावतनी कस्बा मेहदी हसन की कर्मभूमि बना। परिवार की जो भी थोड़ी-बहुत बचत थी वह कुछ ही मुश्किल दिनों का साथ दे सकी होगी। पैसे की सतत तंगी और जि़ंदा रहने की जद्दोजहद के बीच संगीत की कौन सोचता!

मेहदी हसन ने पहले मुग़ल साइकिल हाउस नाम की साइकिल रिपेयरिंग की एक दुकान में नौकरी हासिल की। टायरों के पंचर जोड़ते, हैंडल सीधे करते उन्होंने दूसरे उस्ताद से कारों और डीजल-ट्रैक्टरों की मरम्मत का काम भी सीख लिया। जल्दी ही वे इलाके में एक नामी मिस्त्री के तौर पर जाने जाने लगे और अड़ोस-पड़ोस के गांवों में जाकर इंजनों के अलावा ट्यूबवैल की मरम्मत के काम भी करने लगे।

संगीत से इकलौता ताल्लुक एक पुराने एक-बैंड वाले रेडियो की माफऱ्त बचा हुआ था। काम से थके-हारे लौटने के बाद वही उनकी तन्हाई का साथी बनता। किसी स्टेशन पर क्लासिकल बज रहा होता तो वे देर तक उसे सुनते। फिर उठ बैठते और तानपूरा निकाल कर घंटों रियाज़ करते रहते।

जीवन के वे कठिनतम दिन हफ्ते, महीने और साल बनते चले गए, मेहदी हसन ने रियाज़ करना कभी न छोड़ा। इंजन में जलने वाले डीजल के काले धुएं की गंध और मशीनों की खटपट आवाजों के बीच उनकी आत्मा संगीत के सुकून भरे मैदान पर पसरी रहती। रात के आने का इंतज़ार रहता।

दस साल इस तरह रियाज़ करते बीते तब जाकर 1957 में उन्हें रेडियो पर ठुमरी गाने का मौक़ा हासिल हुआ। रेडियो पर पहली परफॉर्मेंस हो गयी तब जाकर सालों बाद उन्हें अपने जैसे लोगों-संगीतकारों के साथ रहने को मिला। उन्होंने पाया कि पार्टीशन के बाद कला-संगीत को प्रश्रय देने वालों की तादाद लगभग समाप्त हो गयी थी। जो भी बड़े गवैये और साजिन्दे बचे थे, वे जस-तस अपना समय काट रहे थे। सत्ता की भी उनमें कोई दिलचस्पी न थी।

पच्चीस साल के अभ्यास में अपने जीवन का सबसे सुन्दर समय लगा चुके मेहदी हसन इस नैराश्य को स्वीकार करने वाले नहीं थे। इस बीच उन्होंने संगीत के साथ-साथ कविता की भी गहरी समझ पैदा कर ली थी। बड़े उस्तादों की सैकड़ों गज़लें उन्हें कंठस्थ थीं जिनके शेरों को वे अक्सर दोस्तों के साथ अपनी बातचीत में इस्तेमाल किया करते थे।

जिस रोज़ उस्ताद मेहदी हसन खान ने विशुद्ध क्लासिकल छोड़ गज़़ल गायकी को अपना इलाका बनाने का अंतिम फैसला लिया होगा कायनात उस दिन खुश होकर नाची भी होगी।

यह शायरी के साथ उनकी गहरी शनासाई थी कि उन्होंने मीर, ग़ालिब और फैज़ जैसे कविता के ख़लीफ़ाओं को भी गाया और फरहत शहज़ाद, सलीम गिलानी और परवीन शाकिर जैसे अपेक्षाकृत नए नामों को भी।

यह मानव सभ्यता द्वारा ईजाद की गई दो कला-विधाओं के चरम का एक साथ आना था। मेहदी हसन के यहाँ सुरों ने तमाम गज़़लों को नए मानी बख्शे और रदीफ़-काफिय़ों ने नई पोशाकें पहनीं।

उनकी गायकी के बारे में कुछ कहना वैसा ही है जैसे पानी के बारे में बात करना। पानी और उसके तमाम नामों को सब जानते हैं।

मेहदी हसन के पास बेहद लम्बे और कभी न थकने वाले अभ्यास की मुलायम ताकत थी जिसकी मदद से उन्होंने संगीत की अभेद्य चट्टानों के बीच से रास्ते निकाल दिए। पानी भी यही करता है।

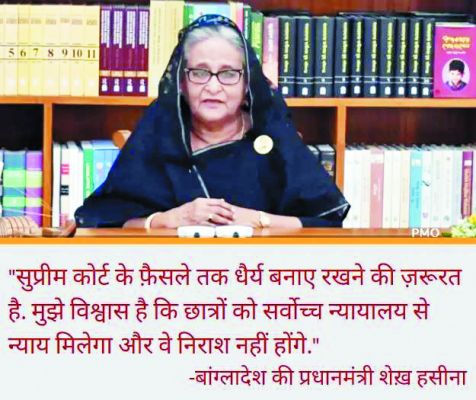

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों ने देशव्यापी बंद की अपील जारी की. इसी हफ्ते प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक झड़पों में कम-से-कम छह लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए.

दक्षिण एशिया के बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने 18 जुलाई को देशभर में बंद बुलाया। राजधानी ढाका समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की खबर है।

स्थानीय समाचारों के मुताबिक, 18 जुलाई को ढाका में पुलिस और यूनिवर्सिटी छात्रों के बीच हुए संघर्ष के दौरान एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर छात्र हैं। बताया जा रहा है कि मृतक एक कार चालक है, जो घटना के समय उस इलाके से गुजर रहा था।