सामान्य ज्ञान

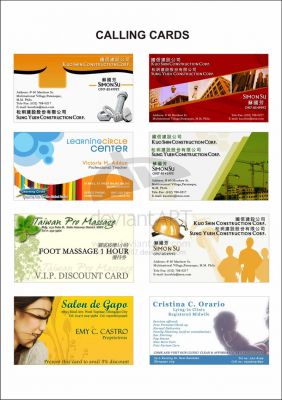

कोई सामान खरीदते समय आपने प्रोडक्ट के ऊपर मोटे-पतले काले रंग की 8-10 लंबी-लंबी लाइनें अवश्य देखी होंगीं। इसी के अंदर उस प्रोडक्ट का पूरा इतिहास छिपा होता है, जिसमें उसकी कीमत भी होती है। विभिन्न तरह के सामानों के बिल बनाने के लिए कैश काउंटर पर बैठा शख्स सामान को ऑप्टिकल स्कैनर से गुजारता है। दरअसल स्कैनर बारकोड के ऊपर से गुजरते ही प्रॉडक्ट की सारी जानकारी अपने आप कंप्यूटर को भेज देता है। इस तरह कंप्यूटर खरीदे हुए कुल सामान को जोडक़र तुरंत बता देता है और बिल चंद मिनटों में ही समानों के ब्यौरे के साथ निकाल लिया जाता है।

ग्रॉसरी इंडस्ट्री के काम को सरल बनाने के लिए बारकोड का आविष्कार हुआ। इसे प्रचारित करने का श्रेय जाता है मैसेच्यूसेट्स के सुपरमार्केट एग्जिक्यूटिव ऐलन एल हेबरमैन को। दरअसल ऐलन ने इसका आविष्कार नहीं किया था। उनकी कोशिशों से पूरी दुनिया में इसका प्रचलन शुरू हुआ।

वर्ष 1940 में फिलाडेल्फिया स्थित ड्रैक्सेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी के दो छात्र नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नाड सिल्वर ने इसकी खोज की थी। 1952 में उन्होंने इसका पेटेंट भी कराया था। लेकिन उस वक्त स्कैनिंग टेक्नालॉजी बेहद खराब अवस्था में थी। इस कारण उनकी इस खोज का कोई फायदा किसी को नहीं मिला। आईबीएम के स्टूडेंट जॉर्ज जे लाउरेर ने वुडलैंड-सिल्वर मॉडल से प्रेरणा लेकर ब्लैक ऐंड वाइट वर्टिकल बार्स को डिजाइन किया।

वर्ष 1973 में हेबरमैन की अगुवाई वाली इंडस्ट्री कमिटी ने बारकोड के इस्तेमाल पर सहमति जताई और उन्होंने अन्य कई संस्थानों को भी इसके लिए तैयार करना शुरू किया। 26 जून 1974 को ओहियो में सुबह 8 बजकर एक मिनट पर पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया।

आज स्थिति यह है कि हर तरह के प्रॉडक्ट के लिए बारकोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोजाना करीब 5 अरब कोड दुनिया के विभिन्न रिटेल मार्केट में स्कैन किए जाते हैं। लाइब्रेरी, एयरलाइंस टिकट, कूरियर आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में वर्ष 1998 में नैशनल इनफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने सभी प्रॉडक्ट्स पर बारकोड का इस्तेमाल जरूरी कर दिया।

वर्ष 2000 से इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा। बार कोड के मुख्यत: पांच हिस्से होते हैं, क्वाइट जोन, स्टार्ट जोन, स्टार्ट कैरेक्टर, डाटा कैरेक्टर और स्टॉप कैरेक्टर। बार कोड को पढऩे के लिए बार कोड रीडर जिसे प्राइस स्कैनर भी कहते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्टेशनरी डिवाइस होती है जो बार कोड की इनफॉरमेशन को स्टोर करती है। रीडर में एक लेजर बीम लगी होती है, जो लाइन और स्पेस में रिफ्लेक्शन के द्वारा कोड को डिजिटल डाटा में बदल देती है, जिसे कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बार कोड रीडर भी मुख्यत: पांच तरह के होते हैं - पेन वांड्स, स्लॉट स्कैनर, सीसीडी स्कैनर, लेजर स्कैनर और इमेज स्कैनर। पेन वांड सबसे आसान बार कोड रीडर होता है।

बार कोड की शुरुआत एक स्पेशल कैरेक्टर से होती है, जिसे स्टार्ट कोड कहा जाता है। हर कोड एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ होता है, जिसे स्टॉप कोड कहा जाता है। स्टार्ट कोड, बार कोड स्कैनर को बारकोड पढ़ते वक्त शुरुआत के बारे में बताता है। वहीं स्टॉप कोड बार कोड स्कैनर को पढ़ते वक्त बताता है कि बार कोड अंत पर पहुंच गया है। लीनियर बार कोड के साथ वर्तमान में नए इलेक्ट्रॉनिक बार कोड का चलन बढ़ा है। बार कोड का इस्तेमाल किताबों को ट्रेक करने में भी होता है।

-1.jpg)

.jpg)