विचार / लेख

ALEPH BOOKS

-रेहान फजल

अपने जीवन के शुरुआती सालों में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इतना नाम कमा लिया था कि सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में कहा था, ‘आजाद जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन वो 50 साल के हो गए थे।’

जब वो बच्चे थे तो वो एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर भाषण देते थे और अपनी बहनों से कहते थे कि वो उन्हें घेरकर उनके भाषण पर ताली बजाएं। फिर वो मंच से उतरकर नेताओं की तरह धीरे-धीरे चलते थे।

आजाद का पूरा नाम था- अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद।

उनका जन्म सऊदी अरब में मक्का में हुआ था। उनके पिता खैरुद्दीन 1857 के विद्रोह से पहले सऊदी अरब चल गए थे। वहां उन्होंने 30 साल बिताए थे। वो अरबी भाषा के बहुत बड़े जानकार और इस्लामी धर्मग्रंथों के विद्वान बन गए थे।

सऊदी अरब में उन्होंने एक नहर की मरम्मत में मदद की थी, अरबी में एक कि़ताब लिखी थी और अरब की ही एक महिला आलिया से शादी की थी।

खैरुद्दीन अपने परिवार सहित 1895 में भारत वापस लौटकर कलकत्ता में बस गए थे। आजाद ने किसी स्कूल, मदरसे या विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने सारी पढ़ाई घर पर ही की थी और उनके पिता उनके पहले शिक्षक थे। जब आजाद 11 साल के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था और उसके 11 साल बाद उनके पिता भी चल बसे थे।

मुस्लिम नेता कहलाना पसंद नहीं था आजाद को

आजाद बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। महात्मा गाँधी से उनकी पहली मुलाकात 18 जनवरी, 1920 को हुई थी। आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका की शुरुआत खिलाफत आंदोलन से हुई थी। साल 1923 में उन्हें पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।

1940 में वो एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने।

हाल ही में आजाद की जीवनी लिखने वाले सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, ‘आजाद, हकीम अजमल खाँ, डॉक्टर एमए अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खान और हसरत मोहानी जैसे नेताओं की श्रेणी मे आते थे जो अपने-आप को मुस्लिम नेता कहलाना पसंद नहीं करते थे।’

सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, ‘निजी जीवन में ये सभी समर्पित मुस्लिम थे लेकिन खिलाफत आंदोलन के अलावा उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने धर्म को कभी सामने नहीं आने दिया।’

अबुल कलाम आजाद ने कुरान का उर्दू में अनुवाद करने का बीड़ा उठाया। 1929 तक उन्होंने कुरान के 30 अध्यायों में से 18 का उर्दू में अनुवाद कर डाला था।

आजाद के प्रति मोहम्मद अली जिन्ना की तल्खी

जब आजाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब तक मोहम्मद अली जिन्ना की अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। जिन्ना ने मुसलमानों से कहना शुरू कर दिया था कि वो गोरे हुक्मरानों को हिंदू हुक्मरानों से बदलने की गलती न करें।

जिन्ना को समझाने की जिम्मेदारी आजाद को सौंपी गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के सैकड़ों सालों तक साथ रहने के बाद अलग होने की मांग सकारात्मक नहीं होगी।

आज़ाद के प्रति जिन्ना की तल्खी इतनी थी कि उन्होंने उन्हें पत्र लिखकर कहा, ‘मैं आपके साथ न तो कोई बात करना चाहता हूँ और न ही कोई पत्राचार। आप भारतीय मुसलमानों का विश्वास खो चुके हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस ने आपको दिखावटी मुसलमान अध्यक्ष बनाया है? आप न तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही हिंदुओं का। अगर आप में जरा भी आत्मसम्मान है तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए।’

आजाद ने जिन्ना के पत्र का सीधा जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने जिन्ना के इस तर्क का प्रतिवाद जरूर किया, ‘हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग सभ्यताएं हैं और उनके महाकाव्य और नायक अलग-अलग हैं और अक्सर एक समुदाय के नायक दूसरे समुदाय के खलनायक हैं।’

महादेव देसाई ने आजाद की जीवनी में लिखा, ‘आज़ाद ने कहा कि हजार साल पहले नियति ने हिंदुओं और मुसलमानों को साथ आने का मौका दिया। हम आपस में लड़े जरूर लेकिन सगे भाइयों में भी लड़ाई होती है। हम दोनों के बीच मतभेदों पर जोर देने से कोई फल नहीं निकलेगा क्योंकि दो इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। शांति के हर समर्थक को इन दोनों के बीच समानता पर जोर देना चाहिए।’

आजाद और जिन्ना: दो अलग-अलग व्यक्तित्व

आजाद के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे मोहम्मद अली जिन्ना।

राजमोहन गांधी अपनी कि़ताब ‘एट लाइव्स: अ स्टडी ऑफ द हिंदू-मुस्लिम इनकाउंटर' में लिखते हैं, ‘जिन्ना हमेशा पश्चिमी ढंग के महंगे सूट पहनते थे जबकि आजाद की पोशाक शेरवानी, चूड़ीदार पाजामा और फैज टोपी हुआ करती थी।’

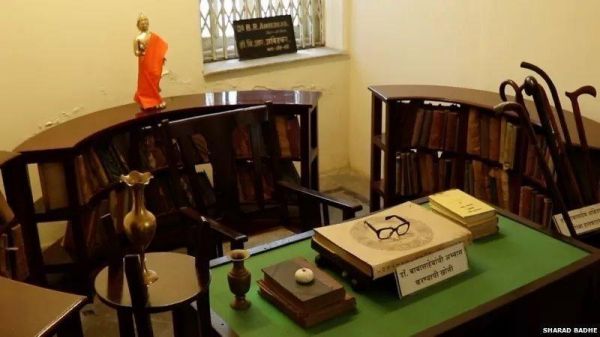

वो लिखते हैं, ‘आजाद और जिन्ना दोनों लंबे कद के थे। दोनों सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। दोनों चेन स्मोकर्स थे। दोनों को आम लोगों से मिलना-जुलना पसंद नहीं था लेकिन दोनों ही अक्सर बड़ी भीड़ के सामने भाषण दिया करते थे। जब जिन्ना अकेले होते थे तो वो अपनी राजनीतिक योजनाएं बनाया करते थे जबकि आजाद कई भाषाओं में इतिहास की किताबें पढऩे में अपना वक्त बिताते थे।’

महात्मा गांधी के सचिव रहे महादेव देसाई का मानना था कि आजाद के पास कभी भी सही शब्दों की कमी नहीं रहती थी और कांग्रेस की बैठकों में सबसे ज्यादा बोलने वालों में आजाद ही हुआ करते थे।

मौलाना आजाद का मानना था कि जिन्ना को राष्ट्रीय नेता बनाने में गांधी की भूमिका थी।

आजाद अपनी आत्मकथा ‘इंडिया विंस फ्रीडम’ में लिखते हैं, ‘बीस के दशक में कांग्रेस छोड़ देने के बाद जिन्ना अपनी राजनीतिक महत्ता खो चुके थे। लेकिन गांधी जी की वजह से जिन्ना को भारतीय राजनीति में वापस आने का मौका मिल गया। भारतीय मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग को जिन्ना की राजनीतिक क्षमता के बारे में संदेह था लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधीजी जिन्ना के पीछे भाग रहे हैं तो जिन्ना के लिए उनके मन में नया सम्मान पैदा हो गया।’

आजाद लिखते हैं, ‘गांधी जी ने ही जिन्ना के लिए अपने पत्र में’ शब्द का प्रयोग किया। ये पत्र तुरंत ही अखबारों में छपवा दिया गया। जब मुसलमानों ने देखा कि गांधी जी जिन्ना को ‘कायद-ए-आजम’ कहकर संबोधित कर रहे हैं तो जरूर उनमें खास बात होगी।’

आजाद और नेहरू में मतभेद

1937 के चुनावों के बाद आजाद को उत्तरी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

उत्तर प्रदेश में आजाद ने विधानसभा में मुस्लिम लीग के दो सदस्यों खलीकुज्जमा और नवाब इस्माइल खाँ को कांग्रेस के कैबिनेट में शामिल होने की दावत दी। वो इसके लिए तैयार भी थे लेकिन उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि मुस्लिम लीग को कैबिनेट में सिर्फ एक जगह ही दी जा सकती है।

राजमोहन गांधी लिखते हैं, ‘आजाद के कहने पर महात्मा गांधी ने भी मुस्लिम लीग के दो सदस्यों को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की लेकिन नेहरू ने अपना फैसला नहीं बदला। मुस्लिम लीग भी एक स्थान के लिए राजी नहीं हुई। इस तरह मौलाना आजाद का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस- लीग गंठबंधन का प्रयास विफल हो गया।’

बाद में आजाद ने अपनी आत्मकथा ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ में लिखा, ‘नेहरू के रवैए की वजह से जिन्ना लीग के उत्तर प्रदेश घटक का समर्थन बनाए रखने में कामयाब हो गए जो कि एक समय जिन्ना का साथ छोडऩे के लिए तैयार था। नेहरू के इस कदम से मुस्लिम लीग को उत्तर प्रदेश में नई जान मिल गई। जिन्ना ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और आखिर में इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान बन गया।’

चौधरी खलीकुज्जमाँ ने अपनी किताब ‘पाथवे टू पाकिस्तान’ में भी लिखा, ‘आजाद का ये सोचना गलत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग-कांग्रेस की बातचीत नाकाम होने के बाद ही पाकिस्तान की नींव रखी गई थी।’

वो लिखते हैं, ‘हालात बदल गए होते अगर आज़ाद अपनी बात पर अड़े रहते और इस मुद्दे पर अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दे देते लेकिन ऐन मौक़ै पर आज़ाद पीछे हट गए।’

आजाद फिर बने कांग्रेस के अध्यक्ष

जब 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सुभाषचंद्र बोस का कार्यकाल समाप्त हुआ तो मौलाना आजाद का नाम सबकी जुबान पर था।

महादेव देसाई मौलाना की जीवनी में लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने उनसे ये पद ग्रहण करने के लिए कहा था लेकिन बोस एक और वर्ष के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहते थे, आज़ाद ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो बंगाल में अपने कई प्रशंसकों को निराश नहीं करना चाहते थे। तब तक बोस बंगाल के हीरो बन चुके थे। उस वर्ष हुए चुनाव में सुभाषचंद्र बोस एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने पट्टाभि सीतारमैया को हराया जिन्हें गांधीजी का समर्थन हासिल था।

साल 1939 में गांधी जी ने एक बार फिर मौलाना से कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए कहा। इस बार आज़ाद राजी हो गए। उन्हें कुल 1854 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी एमएन रॉय सिर्फ 183 वोट ही हासिल कर सके।

विभाजन योजना का पुरजोर विरोध

नौ अगस्त, 1942 को जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में ले जाया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

32 महीने बाद अप्रैल, 1945 में उनकी रिहाई हुई। जब सितंबर, 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो शुरू में गांधी और नेहरू के अनुरोध के बावजूद आजाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए।

गांधी और नेहरू के बार-बार जोर देने पर उन्होंने चार महीने बाद शिक्षा मंत्री का पद संभाला। माउंटबेटन ने पद संभालने के बाद जब भारत के विभाजन की प्रक्रिया शुरू की जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका पुरजोर विरोध किया। एक भारतीय के रूप में उन्हें देश के टुकड़े होना मंजूर नहीं था।

उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ‘जब हिंदु बहुल देश में लाखों मुसलमान जागेंगे तो वो पाएंगे कि अपने ही देश में पराए और विदेशी बन गए हैं। आजाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मैं एक क्षण के लिए भी पूरे भारत को अपनी मातृभूमि न मानने और उसके एक-एक हिस्से मात्र से संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं था।’

मार्च 1947 आते-आते सरदार पटेल भारत के विभाजन के लिए तैयार हो गए थे और नेहरू ने भी इस सत्य को करीब-करीब स्वीकार कर लिया था।

आजाद लिखते हैं, ‘मुझे बहुत दुख और आश्चर्य हुआ जब सरदार पटेल ने अंतरिम सरकार में ध्रुवीकरण से तंग आकर मुझसे स्वीकार किया, ‘हम इसे पसंद करें या न करें, भारत में दो राष्ट्र हैं।’ नेहरू ने भी मुझसे दुखी स्वर में कहा कि मैं विभाजन का विरोध करना बंद कर दूं।’

31 मार्च को जब गांधी पूर्वी बंगाल से दिल्ली लौटे तो आजाद ने उनसे मुलाकात की।

आजाद ने लिखा, ‘गांधी ने मुझसे कहा कि विभाजन अब एक बड़ा खतरा बन गया है। ऐसा लगता है कि वल्लभभाई पटेल और यहां तक कि जवाहरलाल ने भी हथियार डाल दिए हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे या तुम भी बदल गए हो? मैंने जवाब दिया विभाजन के प्रति मेरा विरोध इतना मजबूत कभी नहीं रहा जितना आज है। मेरी एकमात्र आशा आप हैं।’

‘अगर आप भी इसे मान लेते हैं तो ये भारत की हार होगी। इस पर गांधी बोले, ‘मेरे मृत शरीर पर ही कांग्रेस विभाजन स्वीकार करेगी।’ लेकिन दो महीने बाद गांधी जी ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका मुझे दिया जब उन्होंने कहा कि विभाजन को अब रोका नहीं जा सकता।’

मुसलमानों को समझाने की कोशिश

आजादी के बाद जब भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो आज़ाद ने उन्हें नसीहत देने की कोशिश की।

सैयदा सैयदेन हमीद ने अपनी किताब ‘मौलाना आजाद, इस्लाम एंड द इंडियन नैशनल मूवमेंट’ में लिखा, ‘मौलाना ने उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से कहा, आप अपनी मातृभूमि को छोडक़र जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा? इस तरह आपका जाना भारत के मुसलमानों को कमज़ोर करेगा।’

वो लिखती हैं, ‘एक समय ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान के अलग-अलग क्षेत्र अपनी अलग पहचान बताना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि बांग्ला, पंजाबी, सिंधी और बलोच अपने आपको अलग राष्ट्र घोषित कर दें। पाकिस्तान में आपकी स्थिति क्या बिन बुलाए मेहमान की नहीं होगी। हिंदू आपके धार्मिक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं लेकिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी कतई नहीं।’

सिगरेट और शराब के शौकीन

आजाद के मन में महात्मा गांधी के लिए अपार श्रद्धा थी लेकिन वो उनके सभी विचारों को नहीं मानते थे। वो गांधी जी की उपस्थिति में खुलेआम सिगरेट पिया करते थे जबकि ये जगजाहिर था कि गांधी जी को धूम्रपान करने वाले लोग पसंद नहीं थे। आजाद शराब पीने के भी शौकीन थे।

नेहरू के सचिव रहे एमओ मथाई अपनी किताब ‘रेमिनिसेंसेज ऑफ नेहरू एज’ में लिखते हैं, ‘मौलाना आजाद विद्वान मुस्लिम अध्येता तो थे ही लेकिन उन्हें दुनिया की अच्छी चीज़ें भी पसंद थीं। जब वो शिक्षा मंत्री के रूप में पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर गए थे तो वहां भारत के राजदूत एसीएन नाम्बियार ने उन्हें अपने घर में ठहराया। उन्हें पता था कि मौलाना शराब के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने उनके लिए अपने घर में एक छोटा बार बनाया।’

वे लिखते हैं, ‘मौलाना विदेश यात्रा के दौरान शैंपेन पीना पसंद करते थे। वो अकेले शराब पीते थे और नहीं चाहते थे कि इस दौरान दूसरा कोई उनके साथ हो।

नाम्बियार ने मौलाना के सम्मान में कई जर्मन मंत्रियों को आमंत्रित किया था लेकिन जैसे ही भोज समाप्त हुआ आजाद डायनिंग रूम छोडक़र अपने कमरे में आकर अकेले शैंपेन पीने लगे।’

शाम के बाद कोई काम नहीं

मथाई लिखते हैं ‘दिल्ली में मौलाना कभी भी रात्रि भोज पर नहीं जाते थे। नेहरू के आवास पर भी विदेशी मेहमानों के सम्मान में दिए गए दिन के भोज में ही शामिल होते थे। मंत्रिमंडल की बैठक में भी जिसका आम तौर से समय पांच बजे शाम का होता था, मौलाना ठीक छह बजे उठ खड़े होते थे चाहे कितने ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही हो, अपने घर पहुंचकर वो विस्की, सोडा और समोसे की एक प्लेट मंगवा लेते थे।’

शराब पीते समय कुछ ही लोगों को उनसे मिलने की इजाजत थी। उनमें शामिल थे प्रधानमंत्री नेहरू, अरुणा आसफ अली और आज़ाद के निजी सचिव हुमायूँ कबीर जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने।

नेहरू शाम को उनसे मिलने में कतराते थे और तभी उनसे मिलते थे जब कुछ बहुत जरूरी काम आ पड़ा हो।

आजादी के बाद आजाद, नेहरू के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। शुरू से ही कई मुद्दों पर नेहरू और सरदार पटेल के बीच मतभेद रहे।

राजमोहन गांधी लिखते हैं, ‘ऐसे कई मौके आए जब मौलाना ने नेहरू और पटेल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। आजाद और पटेल दोनों को नेहरू के ऊपर कृष्णा मेनन का प्रभाव पसंद नहीं था। सरदार और आजाद कई मुद्दों पर एक दूसरे से अलग राय रखते थे लेकिन कृष्णा मेनन के बारे मे दोनों की राय एक थी। सरदार की मौत के बाद नेहरू ताकतवर होते चले गए और उनके लिए आज़ाद का महत्व घटता चला गया। वो अभी भी उनके साथी और दोस्त बने रहे लेकिन कृष्णा मेनन का महत्व बढ़ता चला गया और आज़ाद का असर घटता चला गया।’

बदरुद्दीन तैयबजी जो 50 के दशक में नेहरू और आजाद के लगातार संपर्क में रहे, अपनी आत्मकथा ‘मेमॉएर्स ऑफ एन इगोटिस्ट’ में लिखते हैं, ‘पंडितजी और आजाद के बीच मुलाकातें कम होने लगीं, जबकि कैबिनेट में न रहते हुए भी कृष्णा मेनन नेहरू के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करने लगे।’

बाथरूम में गिरने से हुई मौत

मौलाना आजाद हमेशा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें कसरत करना और यहां तक कि सुबह टहलना कतई नापसंद था। वो हमेशा किताबों से चिपके रहते थे। वो न ही अपने घर से बाहर निकलते थे और न ही किसी को अपने घर बुलाते थे।

कसरत न करने की वजह से उनके पैरों में अकडऩ आ गई थी। वो थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे और दो बार अपने बाथरूम में गिर भी पड़े थे।

19 फऱवरी, 1958 को वो एक बार फिर अपने बाथरूम में गिरे। इस बार उनकी कमर की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गए।

थोड़ी देर के लिए उन्हें होश आया। जब नेहरू उन्हें देखने आए तो उन्होंने उन्हें देखते ही कहा, ‘जवाहर, खुदा हाफिज।’

बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस चोट से उबर नहीं पाए और 22 फरवरी, 1958 को सुबह दो बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। (Bbc.com)

.jpg)

.jpg)

.jpg)