विचार / लेख

डॉ. संजय शुक्ला

आमतौर पर ‘विंटर सीजन’ यानि सर्दियों के मौसम को ‘हेल्दी सीजन’ कहा जाता है लेकिन दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न शहरों में यह मौसम लोगों के सेहत के लिए मुसीबत लेकर आता है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित दूसरे राजधानी दिल्ली के लिए यह प्रदूषण कोई नई बात नहीं है अपितु अमूमन हर साल अक्टूबर से लेकर पूरे सर्दियों के मौसम में दिल्लीवासी इस कहर का सामना करते हैं। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर का इलाका धूल भरी आंधी यानि स्मॉग से लिपटी रहती है तथा यह महानगर ‘गैस चैंबर’ के रूप में तब्दील हो जाता है। दिल्ली सरकार अमूमन हर साल ‘हेल्थ इमरजेंसी’ लगानी पड़ती है तथा ट्रैफिक पर दबाव कम करने के लिए ऑड-इवन व्यवस्था लागू करती है।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ‘सफर-इंडिया’ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानि एक्यूआई 325 तथा नोयडा में 361 दर्ज किया गया। देश में सबसे अधिक एक्यूआ?ई हरियाणा के कैथल में 380 दर्ज किया गया। मानकों के मुताबिक 0-50 अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401 से 500 एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। बहरहाल सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली की हवा ही दमघोंटू नहीं है बल्कि दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तरप्रदेश सहित देश के अनेक बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब से बहुत खराब स्तर पर है।

बहरहाल सरकार के मुताबिक प्रदूषण की मुख्य वजह दिल्ली से सटे राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाने को बताती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दलील पर नाइत्तेफाकी जाहिर करते हुए वायु प्रदूषण के लिए परिवहन, उद्योगों और यातायात व्यवस्था को भी अहम वजह बताते हुए इसे नौकरशाही की विफलता करार देती है। कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की थी कि दिल्ली ‘नरक से भी बदतर’ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद दिल्ली के हवा में कोई आशातीत बदलाव दिखाई नहीं देता लेकिन इसके लिए अकेले सरकार या प्रशासनिक नुमाइंदों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आम जनता भी जवाबदेह है। बिलाशक दिल्ली सहित उत्तर भारतीय राज्यों में भयावह प्रदूषण के लिए पराली जलाने की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता लेकिन इसके अलावा उद्योग व वाहनों के धुआं उत्सर्जन और सडक़ों तथा निर्माण स्थलों से उडऩे वाला धूल भी जवाबदेह है। भूविज्ञान मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण में सर्वाधिक 41 फीसदी भागीदारी वाहनों की होती है, निर्माण गतिविधियों से उडऩे वाले धूल के कारण 21.5 फीसदी और उद्योगों की वजह से 18 फीसदी प्रदूषण होता है। इसके अलावा पटाखे और पराली भी जीवनदायिनी हवा को दूषित करते हैं।

बहरहाल भारत जैसे विकासशील और गरीब देश में वायु प्रदूषण बहुत ही गंभीर चुनौती है जिसका असर अर्थव्यवस्था और जनस्वास्थ्य पर पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्ल्यूएचओ’द्वारा दुनिया के 1650 शहरों वायु प्रदूषण पर में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अन्य शहरों की तुलना में बहुत खराब है। स्विट्जरलैंड की संस्था आईक्यू एयर की ‘वल्र्ड एयर क्वालिटी-2022’ रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत 8 वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 19 एशिया के हैं जिसमें 14 भारतीय शहर हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीते साल 2022 में भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित महानगर दिल्ली तथा शहर राजस्थान का भिवाड़ी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में न?ई दिल्ली दूसरे पायदान पर रहा। आंकड़ों को देखें तो देश के 60 फीसदी शहरों में प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएच?ओ के मानक से सात गुना ज्यादा है।

बहरहाल हालिया रिपोर्ट यह बताता है कि प्रदूषण को लेकर भारत तनिक भी गंभीर नहीं है बल्कि इस विकराल समस्या पर हम सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही कर रहे हैं। यदि हम अब भी नहीं चेते तो आने वाले समय में इसकी कीमत देश और आम लोगों चुकानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि देश में प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कानून और अमला नहीं है लेकिन इच्छाशक्ति के आभाव के कारण ये सभी महज किताबों में कैद हैं। देश में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पांच सितारा होटलों के वातानुकूलित सभाकक्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए शाब्दिक जुगाली होती है रैलियां और कार्यक्रम आयोजित होते हैं लेकिन नतीजा शून्य ही निकल रहा है।

विचारणीय यह भी कि भारत में बढ़ता प्रदूषण जहां जनस्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही वहीं विरोधाभास यह कि देश के अब तक के राजनीतिक इतिहास में पर्यावरण प्रदूषण कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बना और न ही इस मसले पर संसद में कभी गंभीर बहस हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 70 लाख असामयिक मौतें होती हैं,जिसमें अकेले भारत में 20 लाख लोगों की मौत होती है। एक अन्य शोध के मुताबिक भारत में प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी पांच साल कम हो रही है। प्रदूषण के कहर से लाखों लोग फेफड़ों और दिल के गंभीर बीमारियों का शिकार भी होते हैं। आलम यह कि देश के सैकड़ों शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में हैं फलस्वरूप बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में जहाँ वायु और जल प्रदूषण सबसे ज्यादा है वहीं नदियां मानव सभ्यता की गंदगी ढोते-ढोते दम तोड़ रहीं हैं। गौरतलब है कि प्रदूषण का सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से है जिस पर दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरण कार्यकर्ता चिंतित हैं।बीते एक दशक की बात करें तो भारत में जलवायु परिवर्तन की आहट प्राकृतिक आपदाओं और बढ़ते तापमान के रूप में सुनाई पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश, अम्लीय वर्षा, बाढ़,सूखा, भूस्खलन, भूकंप तथा ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है इसके पृष्ठभूमि में प्रदूषण ही है।

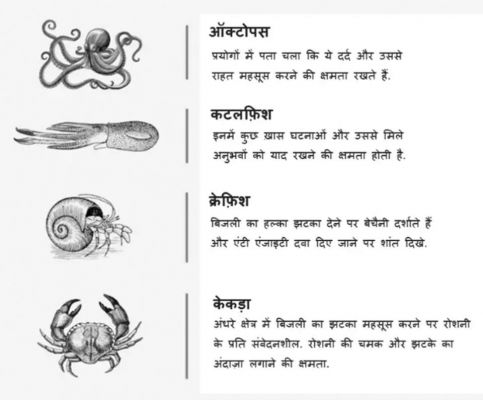

प्रदूषण के कहर से छत्तीसगढ़ राज्य भी अछूता नहीं है। राज्य में दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर , बलौदाबाजार-भाटापारा और रायगढ़ सहित अनेक औद्योगिक शहर हैं जहां उद्योगों से निकलने वाले धुंआ और फ्लाई एश (सफेद राख) पर्यावरण के साथ जनजीवन पर काफी बुरा असर डाल रहा है।इन जिलों में संचालित कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, लौह उद्योग, सीमेंट फैक्ट्रियों के कारण वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा है वहीं शहरों में जारी विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों के कारण भी धूलजनित प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उद्योगों और निर्माण कार्यों से निकलने वाले धुंआ और धूल हवा को प्रदूषित कर रहे हैं जो जनस्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। गौरतलब है कि सुबह की सैर करने वालों के श्वसनतंत्र और त्वचा पर इस धुंआ और धूल का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वहीं घरों के छतों,फर्श और पेड़-पौधों की पत्तियों पर कालिख की परत परेशानी का सबब बन रहा है।छत्तीसगढ़ भी अब पराली जनित प्रदूषण से अछूता नहीं है राज्य के विभिन्न के किसान अगली फसल के लिए खेतों में ही पराली जलाने लगे हैं लिहाजा इस दिशा में सरकार और प्रशासन को सचेत होने की दरकार है। अलबत्ता वायु प्रदूषण सिर्फ आम जनजीवन को ही प्रभावित नहीं कर रहा है बल्कि यह पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं सहित परिस्थिकीय तंत्र पर भी बुरा असर डाल रहा है।

बहरहाल देश की सरकारें और आम जनता पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण कानूनों के प्रति कितना गंभीर है? इसका अंदाजा सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, विक्रय और उपयोग संबंधी प्रतिबंधात्मक कानून से पता चलता है। गौरतलब है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 से देश में एक बार उपयोग लायक‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ के आयात, निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी की थी। इस प्रतिबंध को लागू करने और लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार, प्रशासन और नागरिक संगठनों ने बढ़ चढक़र अभियान चलाया लेकिन हकीकत में इन चीजों का निर्माण, बिक्री और उपयोग धड़ल्ले से जारी है। आज से सात दशक पहले जो प्लास्टिक मानव सभ्यता के लिए सुविधा के लिहाज से आम जीवन का अहम हिस्सा बन गया था वह आविष्कार अब प्रकृति और मनुष्य के लिए अभिशाप बनने लगा है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत दुनिया के लगभग दो दर्जन से ज्यादा विकसित और विकासशील देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को बंद कर दिया है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा अब सामने आने लगा है जंगलों, पहाड़ों, नदियों और धरती के साथ हवा भी अब इसके बोझ से हांफने लगे हैं वहीं मनुष्य और मवेशियों के सेहत पर भी इसका दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन -बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते बल्कि इनके जमीन में दबे रहने के कारण भूमिगत जल स्त्रोत भी प्रदूषित होता है। इसके अलावा कचरों के साथ प्लास्टिक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाई-ऑक्सीन जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है जो मनुष्य के श्वसन और तंत्रिका तंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाता है साथ ही यह गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु के लिए भी घातक होता है।

विचारणीय है कि साल दर साल बढ़ते जानलेवा वायु प्रदूषण का असर भारत जैसे गरीब देशों के लोगों के सेहत के साथ-साथ घरेलू बजट और आजीविका पर भी पडऩा अवश्यंभावी है। गौरतलब है कि कोविड से संक्रमित रहे अनेकों लोग आज भी फेफड़ों से संबंधित दिक्कतों से जूझ रहे हैं ऐसे में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का कहर उनके लिए घातक साबित हो रहा है। लिहाजा सरकार की जवाबदेही है कि वह कोयला आधारित पावर प्लांट, लौह एवं सीमेंट उद्योगों के प्रदूषण को रोकने पर्याप्त कदम उठाए। स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही है कि अधोभूत संरचना विकास के दौरान सडक़ अथवा नालियों की खुदाई के दौरान धूल जनित प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का नियमित छिडक़ाव करें। इसके अलावा परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को सीमित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और बॉयोगैस के प्रचलन को प्रोत्साहित करना होगा वहीं अपरंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना होगा। आम नागरिकों की भी जवाबदेही है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू प्रतिबंधों और कानूनों के प्रति स्व-अनुशासित और जागरूक हों। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अधिकाधिक उपयोग करें तथा अपने वाहनों का नियमित प्रदूषण जांच करवाएं। बिलाशक दीपावली में पटाखे तो चलेंगे ही लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि इस दौरान ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल हो ताकि त्योहार सेहत का दुश्मन न बने।घरों में कोयले की सिगडिय़ों और चूल्हों के इस्तेमाल को बंद करें वहीं किसानों से भी अपेक्षा है कि वे खेतों में पराली को जलाने की अपेक्षा इसकी मशीन के द्वारा कटाई करवाएं क्योंकि अब पराली का उपयोग औद्योगिक इंधन के अलावा अन्य चीजों के निर्माण में होने लगा है जो किसानों के लिए आय का एक जरिया भी बन सकता है। इन उपायों से ही देश में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है।